|  |

|  |

|

|

|

| Carte postale de Charmont (années 50) : La Place et l'Hôtel du Lion d'Or (La maison des SAVART est indiquée par une croix bleue, en haut à gauche) |

|

| Carte postale de Charmont (années 50) : La Colonie de Vacances et le Centre (Arrivée au village en venant de Vroïl) |

|

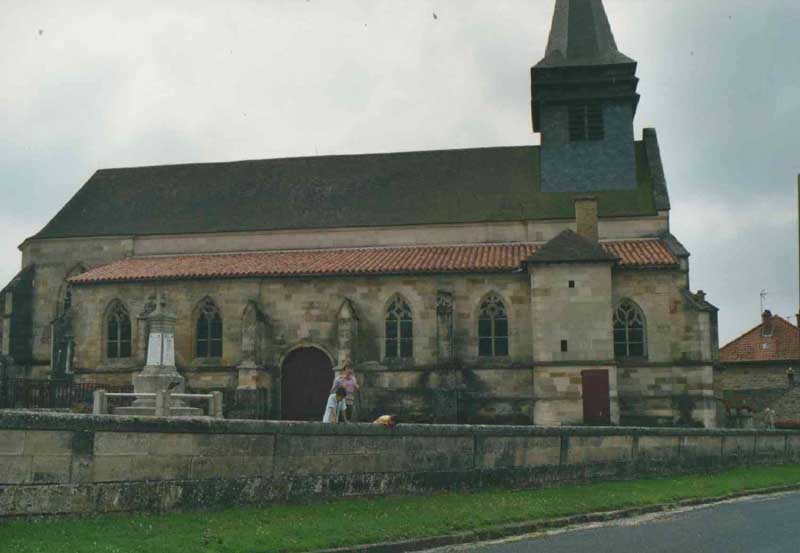

| Eglise et cimetière de Charmont (Marne) |

|

| Tombe de la famille SAVART au cimetière de Charmont (Marne) - 23 Août 2002 |

|

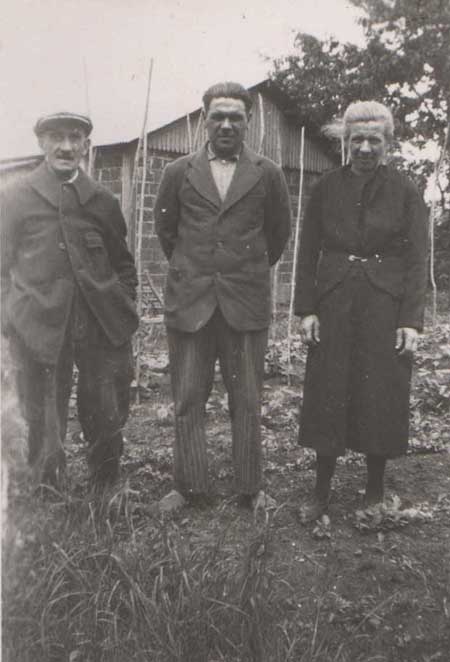

| La maison autrefois habitée par les SAVART, rue neuve |