|

|

|

|

|

|

LAMBERT Jean, Maurice, Jules.

Né le 22 novembre 1898

à Dijon (Côte d’Or), mort le 31 août 1961

à Saint-Pardoux-la-Croisille (Corrèze) ; ingénieur ; administrateur des Colonies

(1927-1945) ; militant communiste.

Jean Lambert naquit dans une famille d’intellectuels. Son père, Charles Lambert (Mouzon, Ardennes, 1866 - Nice, 1960), agrégé de grammaire à 24 ans, exerça comme professeur successivement au Puy-en-Velay (Haute-Loire), à Annecy (Haute-Savoie), puis à la Faculté des lettres de Dijon (Côte d’Or), où il devint Doyen, tout en étant par ailleurs très engagé dans la diffusion de l’espéranto. Son frère aîné, Paul, élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, mobilisé en 1914, fut tué au combat le 13 mars 1915. Sa sœur, Odette, était professeur d’histoire à Nice.

Très tôt, Lambert

développa des idées révolutionnaires que la mort

de son frère renforça encore. Après son

baccalauréat latin-sciences-philosophie, il entra à la

Faculté de médecine, mais ses études furent

interrompues par son engagement en 1918, comme médecin auxiliaire sur le front des Vosges, puis à Salonique. Après sa

démobilisation, il décida ne pas poursuivre en

médecine, ressentant une « aversion pour la

mentalité du corps médical… ». Admis

à l’Institut électrotechnique de Grenoble, il en

sortit avec un diplôme d’ingénieur

électricien et électro-métallurgiste.

D’abord militant à l’Association républicaine

des anciens combattants, secrétaire départemental

à la propagande en mars 1922, il adhéra bientôt au

Parti communiste (au plus tard, en 1922) et s’y distingua par la

violence de ses attaques contre le « centre » du Parti

représenté dans l’Isère par le docteur

Ricard. Quand ce dernier démissionna, il proposa, en

décembre 1922, une motion prononçant son exclusion. Il

était, à cette époque, secrétaire

fédéral adjoint du Parti communiste, aux

côtés de Guibbert, l’ancien secrétaire

départemental de l’ARAC. En mars 1923, Lambert

renonça à cette responsabilité pour « raison

de force majeure », mais demeura membre du comité

directeur de la Fédération. En mai 1923, il fut

inculpé de « provocation de militaires à la

désobéissance » pour deux articles publiés

dans Le Travailleur des Savoie et de l’Isère des 10 mars

et 21 avril, sous le pseudonyme de Louis Savoy. Il aurait alors

déclaré à la police, au cours de son

interrogatoire, le 13 mai 1923, qu’il approuvait les actes des

Vaillant, Bonnot, Caserio. En 1924, il défendit, dans la section

de Grenoble, une motion qui fut adoptée et qu’il

présenta ensuite au congrès fédéral de

l’Isère, demandant que le Parti communiste

considérant le « mauvais rendement » de la «

participation aux élections bourgeoises », décida

de ne présenter aux élections législatives que des

« candidats d’amnistie » là où ils

auraient « de grandes chances ». La motion ayant

été adoptée au congrès

fédéral, il fut délégué au

congrès du Parti à Lyon, avec Pierreton, pour la

défendre, mais elle n’obtint que leurs deux voix. Au

même congrès fédéral, il se prononça

contre l’adoption du rapport politique de la direction du parti,

critiquant vivement la politique du « front unique » et ce

qu’il considérait comme « l’étouffement

de l’opposition ».

Dans les années 1922-1925, il

fut licencié de plusieurs entreprises en raison de ses opinions

politiques. Malgré ses diplômes, il lui devint impossible

de trouver du travail. Il présenta alors le concours de

l’École coloniale où il fut admis major.

A partir de janvier 1927, il quitta la métropole pour

l’Afrique noire où il remplit des fonctions

d’administrateur des colonies (Moyen-Congo, Tchad,

Côte d’Ivoire, Mauritanie). Son habileté et sa

popularité parmi les populations noires furent reconnues par sa

hiérarchie : « M. Lambert a obtenu à Massakory

[Tchad] des résultats très remarquables […]. Il a

ramené la paix et rétabli l’ordre dans une

région mise en coupe réglée par les pillards et

les brigands […]. Cette transformation n’a

nécessité aucune rigueur inutile, elle a

été réalisée grâce […]

à une compréhension merveilleusement exacte des moyens

à employer. L’intelligence de M. Lambert, sa vaste

culture, ses talents administratifs, son admirable conscience

professionnelle […] sont dignes de la plus haute

considération » (Fort-Lamy, 16 janvier 1931).

Le 10 décembre 1941, alors

qu’il était chef de la Subdivision de Touba (Côte

d’Ivoire), il entra en dissidence vis-à-vis du

régime de Vichy. A la faveur d’une mission

d’inspection à la frontière du Liberia, il quitta

clandestinement la Côte d’Ivoire et rejoignit les

responsables du mouvement démocratique en A.O.F. à

Monrovia. Il se rallia à la France Libre, effectua diverses

missions secrètes, notamment à Accra et à Lagos,

et publia des articles extrêmement virulents anti-allemands et

anti-vichychistes dans la presse clandestine.

Lambert étant, par ses fonctions, « détenteur de secrets intéressant la Défense nationale et sur la situation militaire, politique et économique de la Colonie », le tribunal militaire de Dakar, le 5 septembre 1942, le condamna « à mort par contumace, avec confiscation de tous ses biens », pour « trahison ».

Réhabilité en 1944 par

le général de Gaulle, il reçut la médaille

de la Résistance. Lambert reprit alors ses fonctions en

Côte d’Ivoire comme chef de cabinet du Gouverneur Latrille,

puis chef du bureau des Affaires sociales et politiques. Il rencontra

et se lia d’amitié avec Félix Houphouët (alors

médecin). Lambert le conseilla lorsqu’il se

présenta aux élections d'octobre 1945 et l'aida à

être élu député de Côte d'Ivoire au

Parlement français [sous le nom de Houphouët-Boigny - boigny, signifiant le bélier], malgré des oppositions locales.

Au cours de sa carrière d’administrateur, Lambert fut

plusieurs fois sanctionné et relevé de son poste pour ses

opinions politiques, pour avoir souvent pris le parti des

Indigènes. En octobre 1942, il eut ainsi un grave

différend avec le Comité de l’Église de

Fort-Lamy. En avril 1946, il fit libérer 22 enfants et jeunes

gens prisonniers de Bonaké (Côte d’Ivoire),

condamnés selon lui à une trop lourde peine pour de menus

larcins. En juillet 1946, il s’opposa au secrétaire

général et au chef des Affaires économiques de

Côte d’Ivoire, voulant faire attribuer 25 % des parts

d’importations aux coopératives de planteurs locaux de

Côte d’Ivoire au détriment des

sociétés commerciales. Il fut alors muté en

Mauritanie, puis renvoyé en métropole (mai 1948) et

finalement révoqué (mars 1949). Il fit valoir ses droits

à la retraite, intenta un procès contre le gouvernement

qu’il gagna en Conseil d'État en juillet 1953 et obtint,

en réparation du préjudice subi, une indemnité

égale à cinq ans d’émoluments.

Établi successivement à

Menton (Alpes-Maritimes), à Marseille (Bouches-du-Rhône),

au Beausset (Var), il se retira à La Seyne-sur-mer en 1956. Il

poursuivit ses activités militantes, en suivant toujours avec

attention la situation de l’Afrique noire. Il fit aussi

bénéficier ses camarades ainsi que les élus

communistes de La Seyne, de son expérience et de son

érudition. Présent à toutes les réunions et

à toutes le manifestations (contre le réarmement de

l’Allemagne, pour la paix en Algérie, pour la

résolution pacifique du problème de Berlin, pour la

défense de l’école laïque, pour la

défense des ouvriers de la construction navale,…), il

accomplit tout seul un voyage en Union soviétique après

s’être lancé dans l’apprentissage de la langue

russe.

Lambert était marié et père d’une fille.

Au cimetière de Saint-Pardoux-la-Croisille, sur sa tombe, fut inscrit : « Jean Lambert, ami du peuple ».

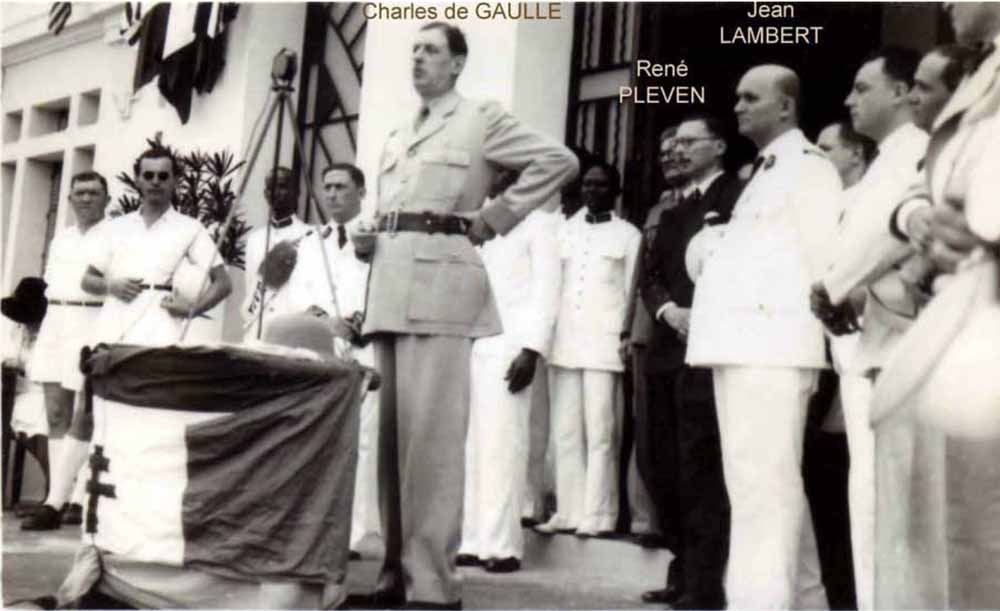

ICONOGRAPHIE :

|

| Lambert à la gauche du général De Gaulle en 1944 |

|

| Lambert dans les années 1950 |

SOURCES : Arch. Dép. Côte-d’Or, 2 E 239/402 —

Arch. Dép. Isère, 77 M 1. — Arch. Dép.

Haute-Loire, 6 E 178/236 — Arch. Dép. Haute Savoie, 4 E

3172 — DBMOF, notice par P. Broué. — Presse locale.

— Sources orales. — Renseignements fournis par

l’intéressé et documents officiels des

gouvernements français, tchadien et ivoirien (1936 à

1948) fournis par sa famille à J-C Autran.