A

suivre...

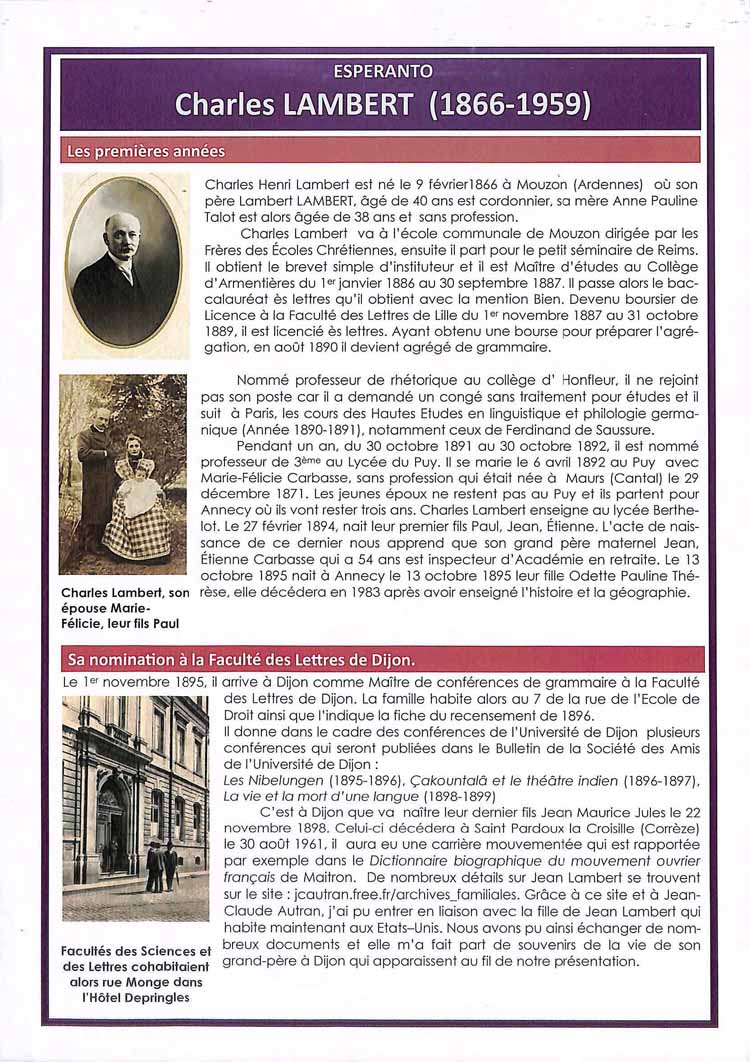

Page en

travaux

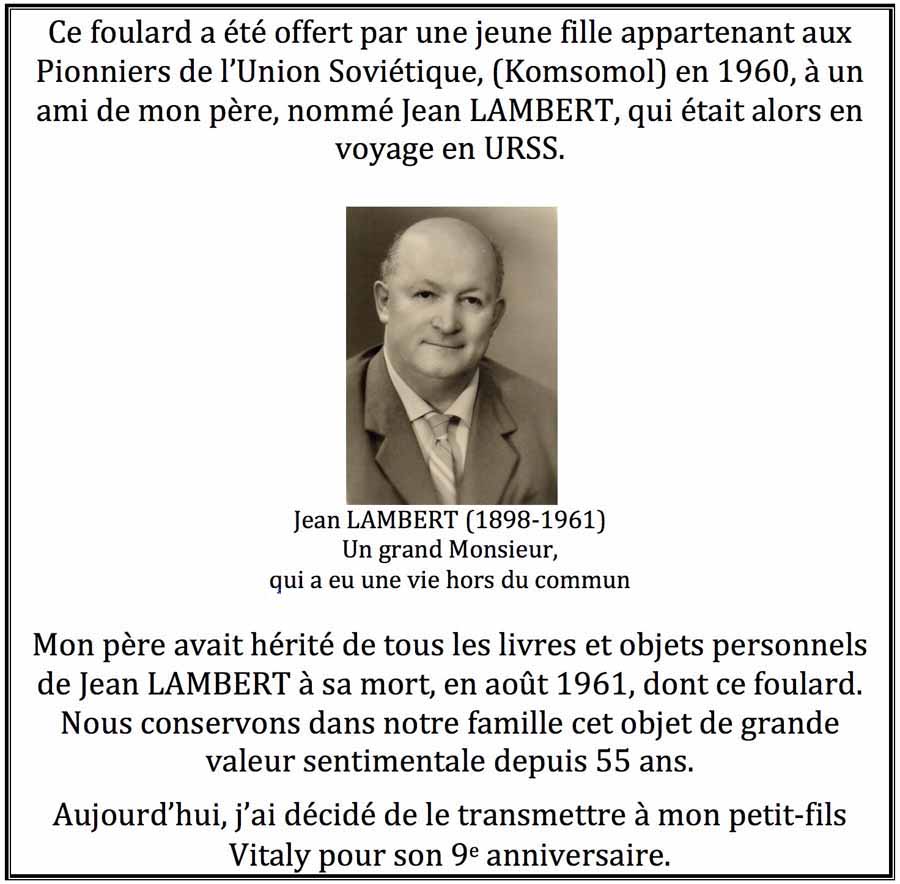

- Jean LAMBERT

- 1898-1961

|

|

Je

ne l’ai connu que peu d’années, 3-4 ans environ, et

mon père guère

plus, mais il joua une place importante dans ma famille par sa forte

personnalité, sa grande culture, sa vie hors du commun, et sa

fin

tragique et prématurée.

C’est vers 1957, je crois, que mon père

commença à parler de lui, le « camarade LAMBERT

». Il était arrivé à La

Seyne depuis peu et avait emménagé dans un appartement

situé au

troisième et dernier étage d’un immeuble, au 14 bis

boulevard Staline,

presque en face du nôtre. [Les GAUTRAY - voir biographie plus bas

dans ce fichier - étaient au N°

16]. Nous étions

ainsi voisins, nous l’apercevions très

régulièrement, et mon père

devint son ami et entretint avec lui des conversations

fréquentes et

souvent approfondies.

|

Appartement de Jean LAMBERT au

3e étage du 14 bis boulevard Staline à La Seyne-sur-Mer

|

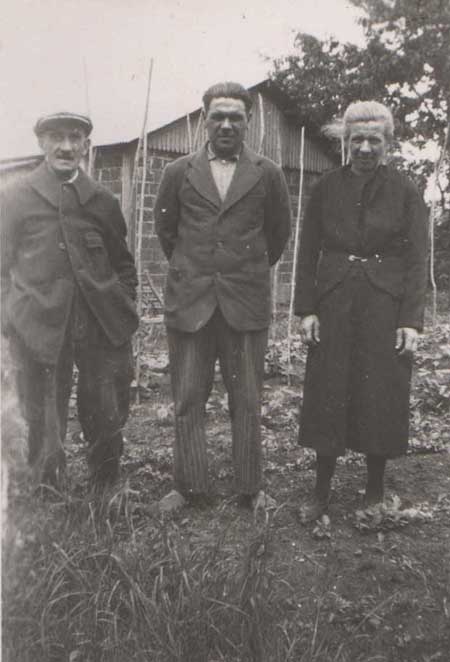

Mon père l’avait croisé - et avait

rapidement mémorisé son nom et sa haute stature - lors de

petites

réunions locales du Parti auxquelles il participait souvent dans

l’un

ou l’autre des villages environnants. Avant de s’installer

à La Seyne,

Jean LAMBERT habitait (depuis 1949 ou 1951 ?) Le Beausset,

quartier Pouirou,

dans une petite maison isolée, sur la gauche de la route

départementale, au début de la montée du Camp. (Il

me semble qu’il

avait eu alors une motocyclette pour se déplacer jusqu’au

village).

Arrivé

à La Seyne vers 1956, il essaya (il était militant

communiste depuis de

longues années) de se rapprocher d’une cellule seynoise du

Parti. Une

réunion de cellule de notre quartier La Gatonne ayant lieu un

soir dans

un bistrot (celui de La Corderie, peut-être), il s’installa

discrètement à une table proche de celle où les

militants commençaient

à tenir leur réunion. C’est mon père qui

reconnut cet homme [pour l'avoir aperçu lors de

précédentes réunions du Parti dans l'un des

villages voisins], qui

semblait s’intéresser à la réunion, mais qui

gardait un comportement

timide. Mon père crut le reconnaître et lui dit : «

Mais vous êtes bien

le camarade LAMBERT ? ». C’était bien lui, et il se

joignit alors à la

réunion et, à partir de ce jour, il participa aux

activités de la

cellule, y joua un rôle croissant par le niveau de ses analyses

politiques et la puissance de son raisonnement - qui surpassait de

beaucoup le niveau moyen des militants du quartier. Il apparut comme un

homme peu ordinaire, d’une culture exceptionnelle et ayant eu

apparemment une vie riche en expériences.

Mon père le sentit

et se lia avec lui d’une profonde amitié. A la maison, mon

père parlait

très très souvent de ses conversations avec «

LAMBERT ». Mon père

cherchait à l’inviter à manger chez nous pour que

nous en fassions

aussi la connaissance, mais il refusait toujours, sauf une fois, pour

prendre simplement un café ou un dessert, vers 1959. Il ne

voulait pas

s’imposer, ne voulait pas déranger. Sa santé,

aussi, y était pour

quelque chose. Au fil des mois, cependant, après de nombreuses

discussions avec mon père, une partie du mystère qui

planait sur sa

vie, et surtout sur sa vie antérieure, fut levé. En

partie seulement.

Les

seuls détails qu’il confia un jour sur sa famille

étaient qu’il avait eu un frère aîné,

ancien élève de l'Ecole normale supérieure de la

rue d'Ulm, qui fut tué pendant la guerre de 1914-1918, et une

sœur, vivant à Nice, professeur, célibataire : Mlle LAMBERT,

qu’il ne voyait que

rarement.

Jean LAMBERT vivait donc seul à La Seyne, comme un

vieux célibataire, dans son appartement. Il avait une immense

collection de livres et lisait beaucoup. Il achetait 3 journaux chaque

jour : Le Petit Varois, L'Humanité et Le Monde. Mais on ne lui connaissait

pas de

relation féminine. Il n’en parlait pas. Mais il avait sans

doute une

vie privée car il prenait le car presque tous les

après-midi pour

Toulon, où personne ne savait ce qu’il faisait, ni qui il

rencontrait.

Pourtant,

il se déplaçait assez difficilement, il marchait toujours

avec une

canne, et devait éprouver beaucoup de difficulté à

faire ses courses et

à monter et descendre chaque jour les marches pour atteindre son

appartement du 3e étage. On apprit ainsi qu’il souffrait

du diabète,

qu’il était contraint de peser tous ses aliments notamment

glucidiques

et à se faire quotidiennement des piqûres

d’insuline. Il confia à mon

père que sa maladie ne pourrait que s’aggraver et que sa

vue baissait

peu à peu (il portait déjà des verres très

épais) et qu’il risquait de la

perdre complètement si jamais son diabète lui

entraînait un décollement

de la rétine. Et dans ce cas, le jour où il ne pourrait

plus lire, ce

qui était sa grande occupation et passion, il lui confia

qu’il mettrait

fin à ses jours. Il avait la volonté - et les moyens - de

le faire.

Ce que fut sa vie professionnelle antérieure, mon père

l’apprit peu à peu.

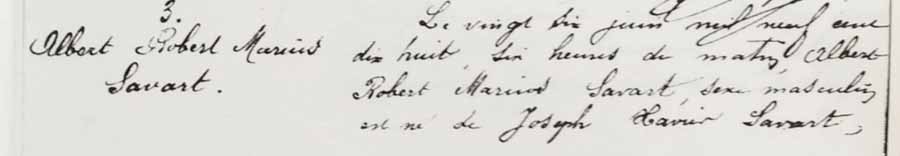

|

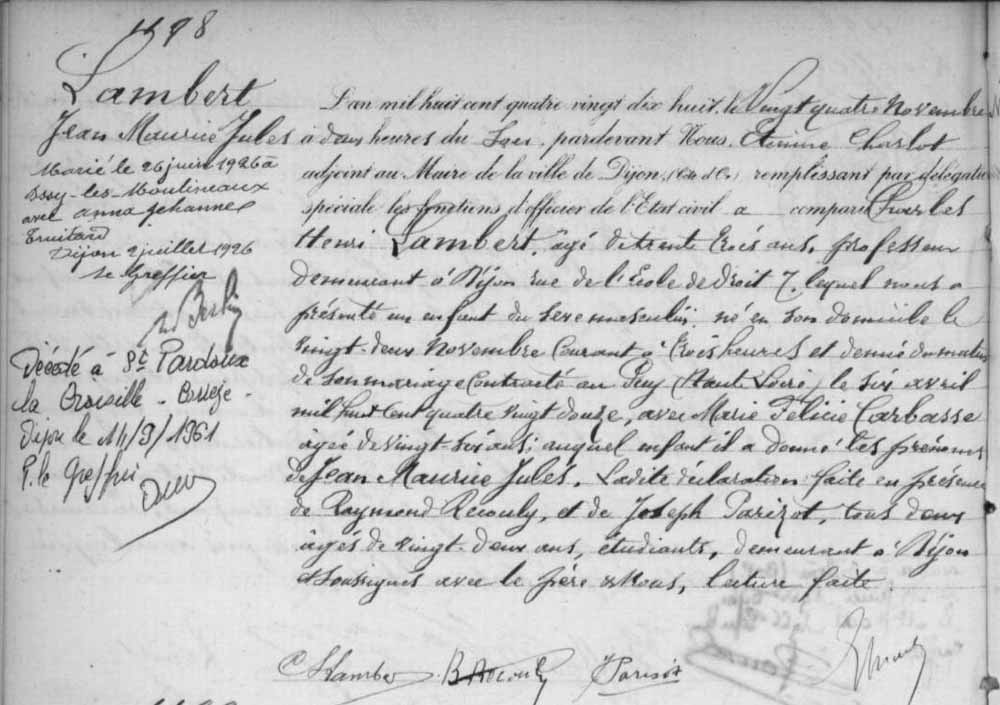

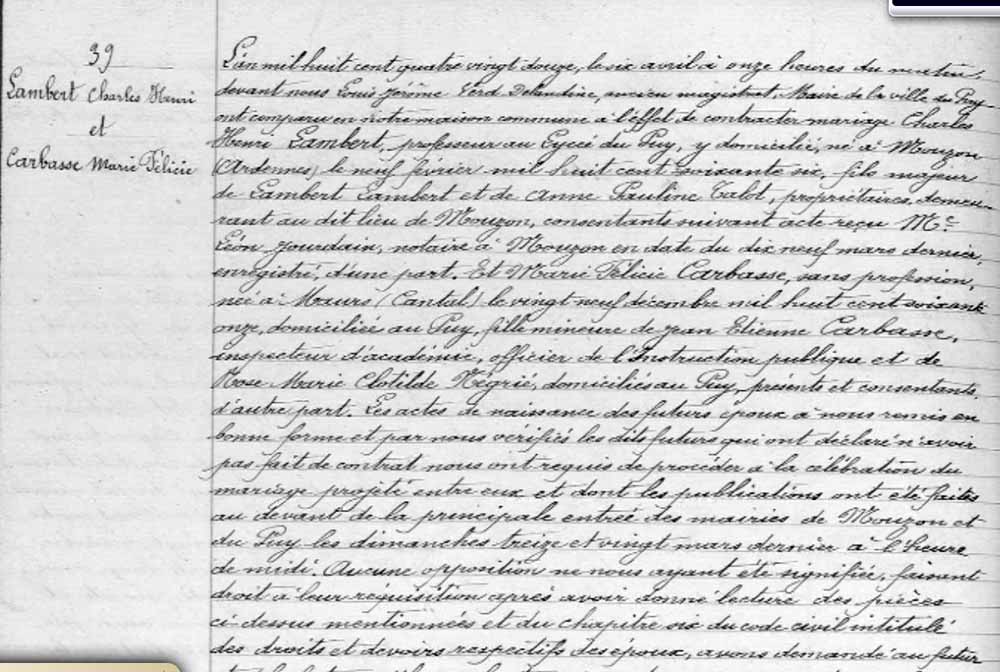

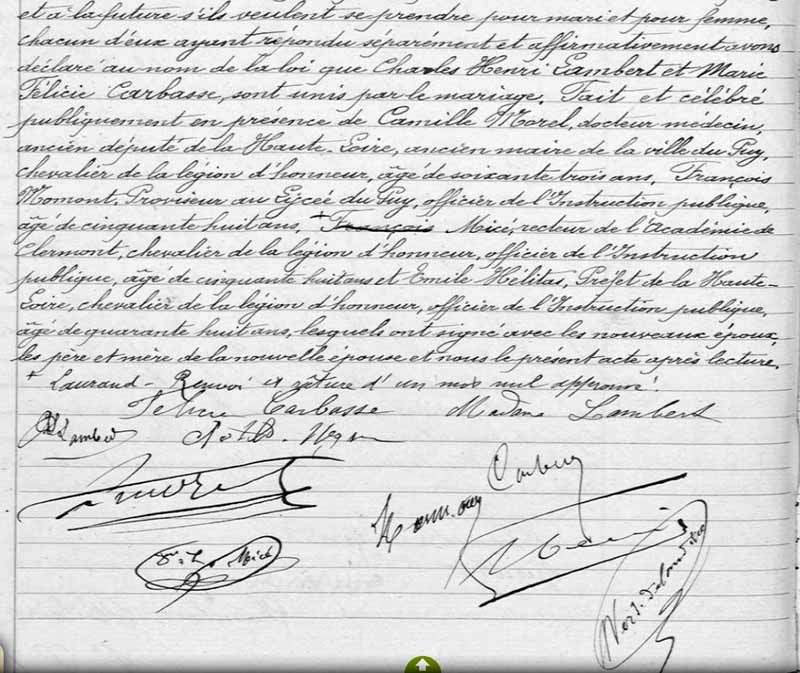

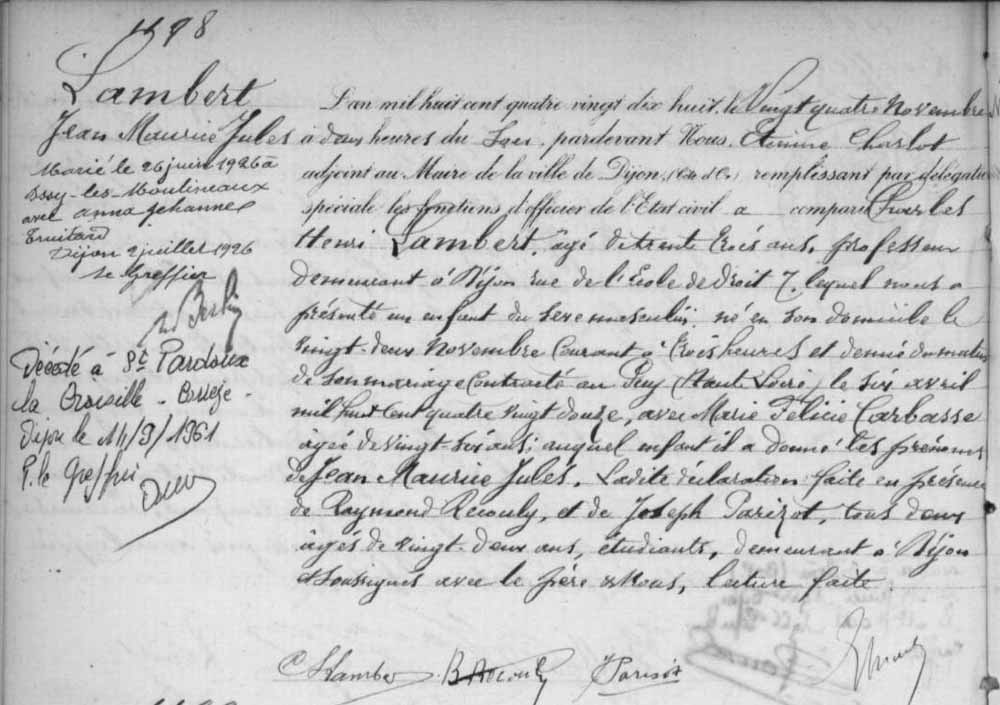

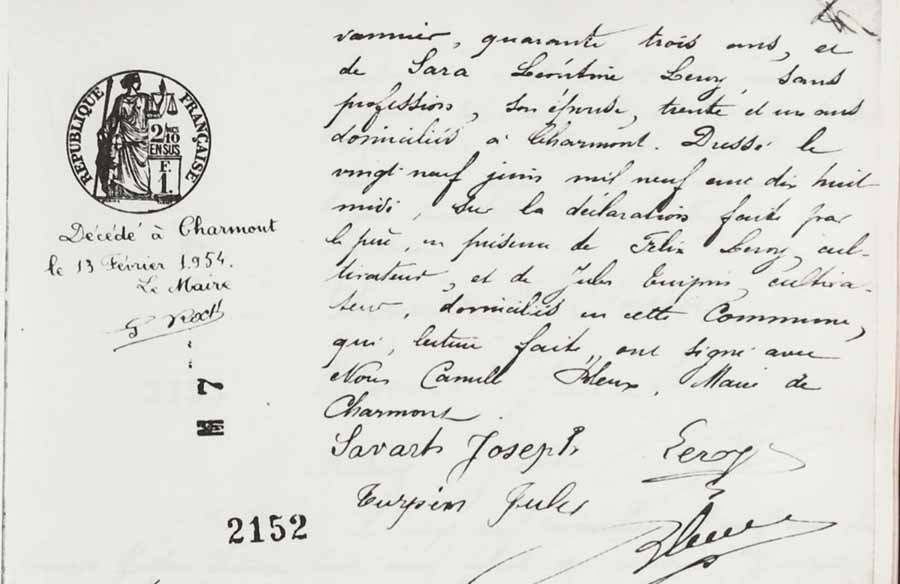

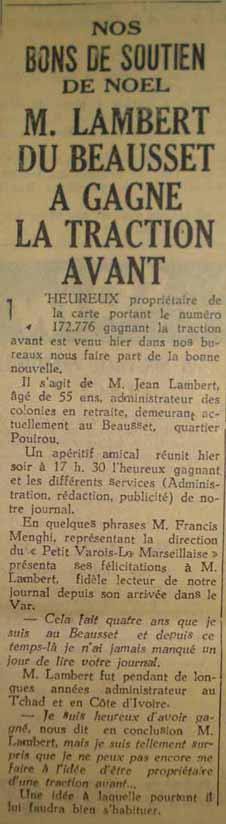

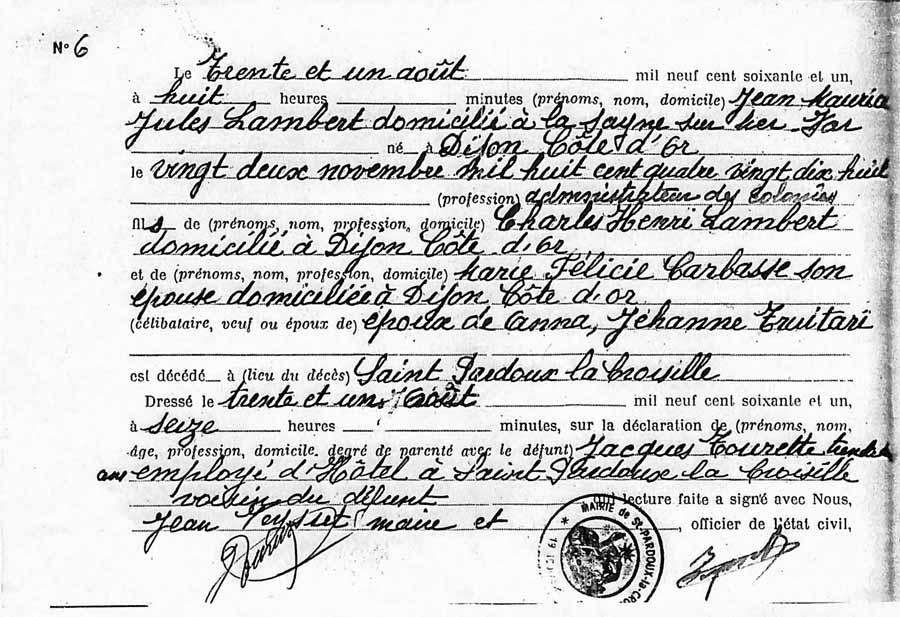

Acte de naissance de Jean LAMBERT à Dijon en 1898

«

Acte de naissance # 1198 du 24 Novembre 1898. LAMBERT Jean Maurice

Jules, fils de Charles Henri LAMBERT, 33 ans, professeur, demeurant

à

Dijon, Marié au Puy (43) le 6 Avril 1892 avec Marie

Félicie Carbasse, 26 ans. Marié le 26 Juin 1926 à

Issy-les-Moulineaux

(92) avec Anna Jehanne Truitard ». Décédé

à Saint-Pardoux-la-Croisille (Corrèze), Dijon [date de

transcription], le 14/9/1961. [Décédé en réalité le 31 août 1961]

|

|

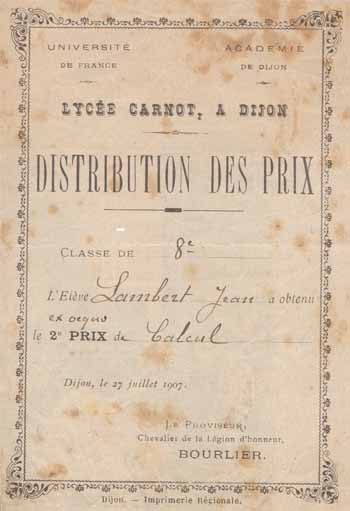

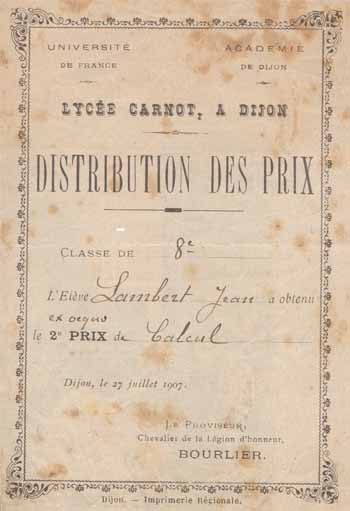

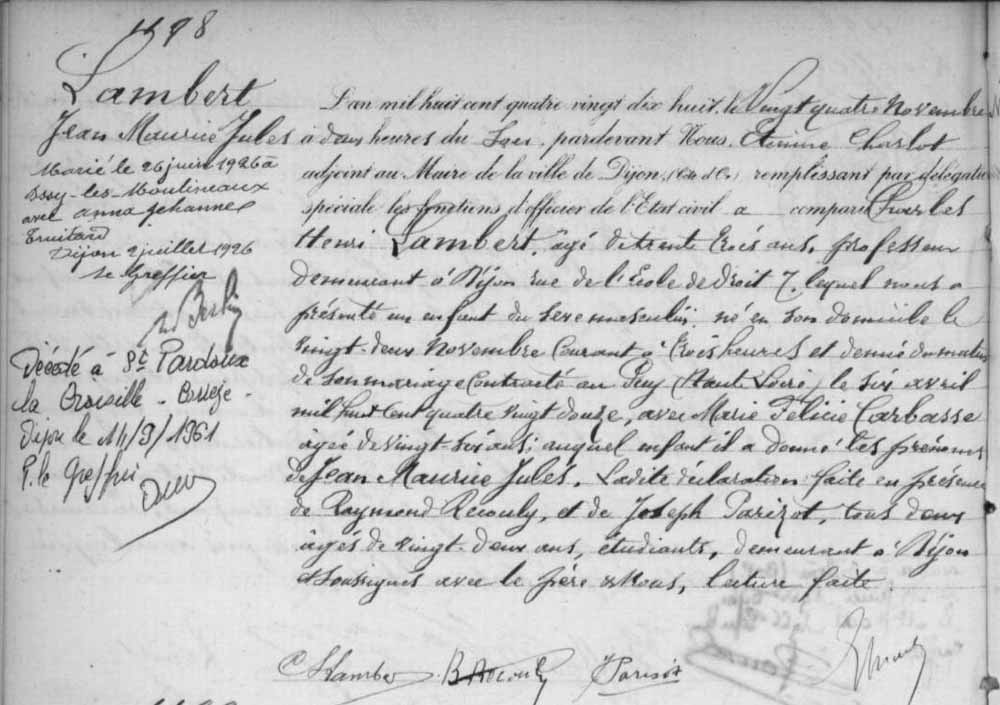

| Second prix de calcul obtenu en classe de 8e par Jean

LAMBERT

au Lycée Carnot à Dijon en 1907 |

Jean LAMBERT était né à Dijon, issu d’une

famille

de gens très cultivés. Son

père était recteur de l’Académie de Dijon et

possédait une riche

collection d’ouvrages, des ouvrages dont nous reparlerons

beaucoup

ci-dessous. Je crois qu’il avait eu (au moins) deux fils et une

fille.

L’un des fils, ancien élève

de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm fut

tué au cours des

combats de la guerre de 14-18. Je ne me souviens pas de ce qui se passa

pour Jean LAMBERT au cours de cette guerre. Il semble qu'il avait

été

mobilisé (il avait 20 ans en 1918), comme cela est

rapporté dans la

biographie qui sera publiée après sa mort (voir

ci-dessous). Ce dont je

me souviens c’est qu’il commença des études

de médecine. Il franchit

les premières années. Témoins, des récits

sordides de dissection de

cadavres qu’il faisait à mon père et des photos

qu’il lui avaient

montré où il posait avec un autre camarade, tous deux en

blouse

blanche, arborant un grand sourire, avec un « macchabée

» qu’ils

maintenaient debout entre eux, bras dessus - bras dessous. Mais il ne

termina pas sa médecine, s’apercevant que finalement il

n’appréciait

pas l’esprit et la mentalité du corps des médecins.

Après de nouvelles études à l'école

d'électrochimie de Grenoble, où il obtint le

diplôme d'ingénieur chimiste et électricien, il

présenta finalement le concours de l’école

coloniale et y

fut brillamment

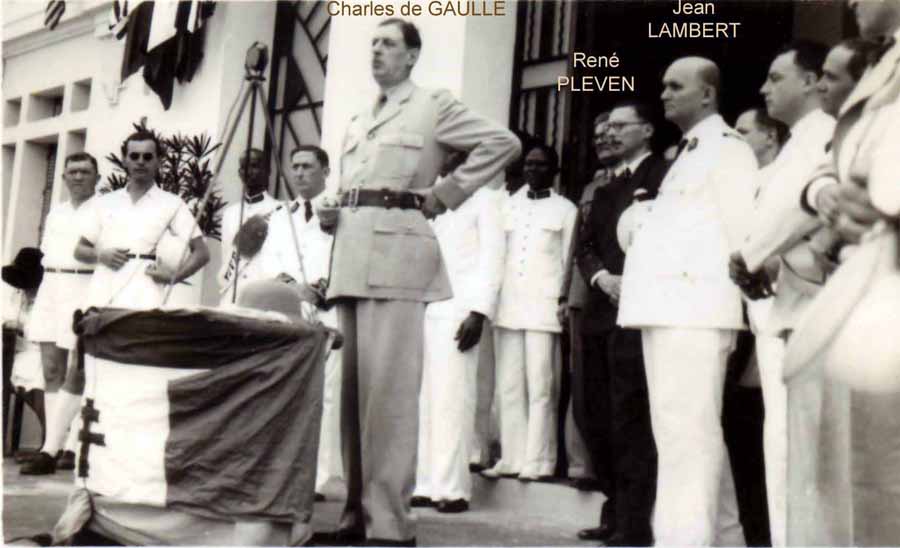

admis. On le retrouva alors Administrateur des Colonies, en Côte

d'Ivoire, et au Tchad (Fort-Lamy). On le vit photographié aux

côtés de

René Pleven et de Charles de Gaulle lors de visites aux Colonies

françaises en 1945 ou 1946. Mais son esprit

généreux, humanitaire et

anticolonialiste entraîna la fin de sa carrière de

gouverneur. Il prit

en effet souvent le parti des peuples colonisés, contre le

pouvoir

français. Il se lia d’amitié avec beaucoup de

noirs, qui le portaient

dans leur cœur, ce qui ne satisfaisait pas nombre de colons. Il

eut une

grande affection pour les noirs, et mon père le suivait sur ce

point

(mon père ayant vécu plusieurs de ses jeunes

années en Tunisie et avait

aussi acquis un solide sentiment anticolonialistes). Il parlait des

noirs avec beaucoup de respect et d’amitié. « Les

noirs ont un cœur

d’or ». Beaucoup se seraient fait tuer pour lui,

étant reconnaissant du

soutien qu’il leur apportait. Un jour, en effet, dans un village,

il

fut pris d’une fièvre brutale et très grave et sans

soins rapides, ce

mal était en principe fatal. Un cercueil lui avait même

été commandé

[Ce cercueil inutilisé fut conservé, paraît-il, par

la suite, sous une

couverture et servait de banquette dans la maison. Aux gens qui y

étaient assis, on disait pour les effrayer : vous êtes

assis sur le

cercueil de Monsieur LAMBERT ! Et les gens se levaient et changeaient

de place]. Donc, ses jours étaient en danger et le

médecin le plus

proche se trouvait à deux jours de marche du village où

il se trouvait.

Et des noirs qui l’avaient en adoration décidèrent

de le porter sur un

brancard de fortune ; ils se relayèrent en marchant ou courant

jour et

nuit et arrivèrent à l’amener encore vivant chez le

médecin et Jean LAMBERT fut sauvé. Sa reconnaissance pour

ses amis noirs, et

pour tous

les noirs en général, ne fit que s’accroître.

A tel point que

cela fut fatal à sa carrière. Il racontait qu’un

jour, à Fort-Lamy (en

1945 sans doute), il reçut la visite de Charles de Gaulle, alors

Président du Conseil. De Gaulle lui dit : « Gouverneur, je

constate

qu’il n’y a pas d’église à Fort-Lamy

». Il osa répondre : « Mon

Général, il n’y a pratiquement pas de catholiques

à Fort-Lamy ». Et De

Gaulle répondit en substance : « Là n’est pas

la question, vous allez

faire construire une église. Je vous débloque un

crédit d’un million

pour cela ». Le même jour, ou à quelques jours de

là, le gouverneur LAMBERT reçut une

délégation de musulmans qui lui

dirent : « Monsieur

le Gouverneur, nous sommes nombreux et nous n’avons pas de

mosquée à

Fort-Lamy ! ». Que fit Jean LAMBERT ? Il brava le pouvoir

français et

utilisa le million de francs de De Gaulle pour faire construire une

mosquée à Fort-Lamy ! Un an après (1946), le

Général repassa à

Fort-Lamy et... trouva une mosquée au lieu de

l’église dont il avait

ordonné la construction ! Et le lendemain, Jean LAMBERT rentrait

en

France en avion « entre deux gendarmes », selon son

expression, mis

d’office à la retraite. Sa carrière de gouverneur

était terminée. Il ne

retourna plus en Afrique et se retrouva désormais habiter (pour

quelle

raison ?) le sud-est de la France, successivement à Menton, au

Beausset

(1949), à Marseille, puis à La Seyne (vers 1956).

Retraité à

48 ans. Il avait de quoi vivre et n’était pas sans

fortune. Il me

semble qu’il parlait de quelques lingots d’or (??) et de

gains en bourse

qu’il aurait fait, ce qui lui aurait payé le voyage en

URSS qu’il fit

par la suite et dont on reparlera.

Je ne sais à peu près rien de

ses activités au cours des 10 premières années qui

suivirent sa

retraite anticipée. Sinon qu’il lisait beaucoup,

qu’il se cultivait

énormément et pouvait aborder en connaissance de cause

à peu près tous

les sujets scientifiques, techniques, économiques,

géographiques

(surtout l’Afrique), historiques, politiques, etc. Et qu’il

avait

adopté les thèses communistes et marxistes. Nombre

d'ouvrages qu'il

avait lus étaient annotés, parfois de manière

humoristique, parfois

corrigés pour des erreurs qu'il avait relevées. C'est le

cas d'ouvrages

sur l'Afrique, et aussi d'ouvrages scientifiques. On a même

retrouvé dans sa bibliothèque un ouvrage de

mathématiques écrit par

Emile Borrel (Académie de Mathématiques) dans lequel Jean

LAMBERT avec

corrigé une équation !

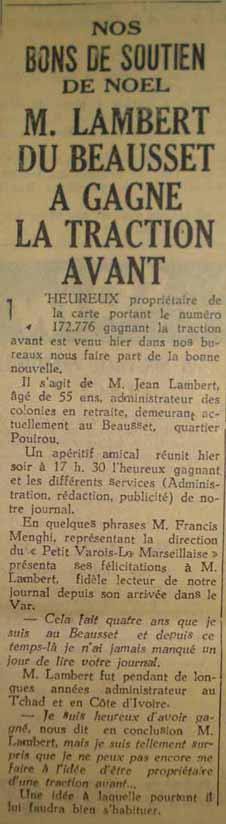

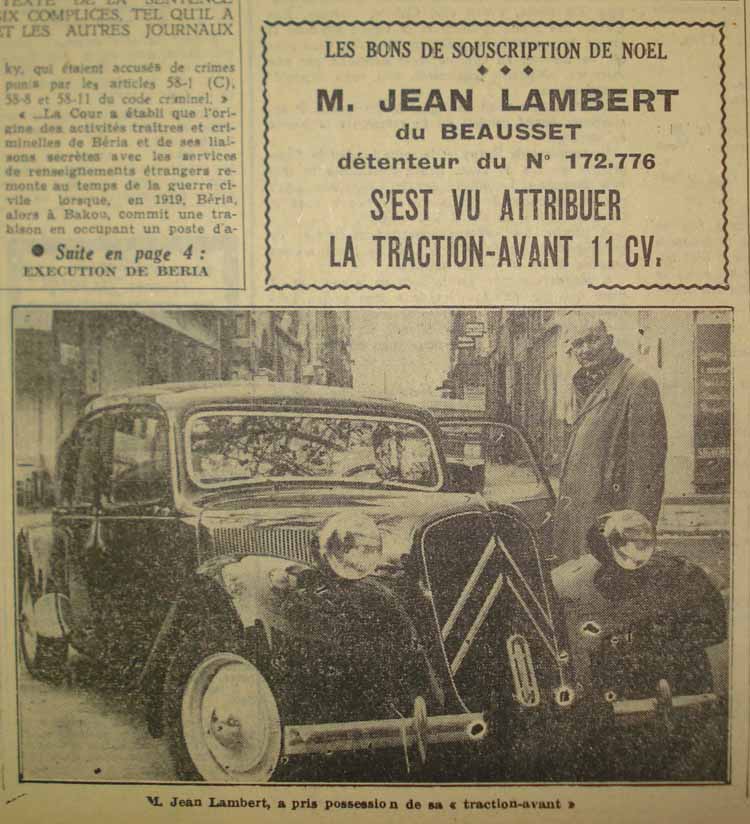

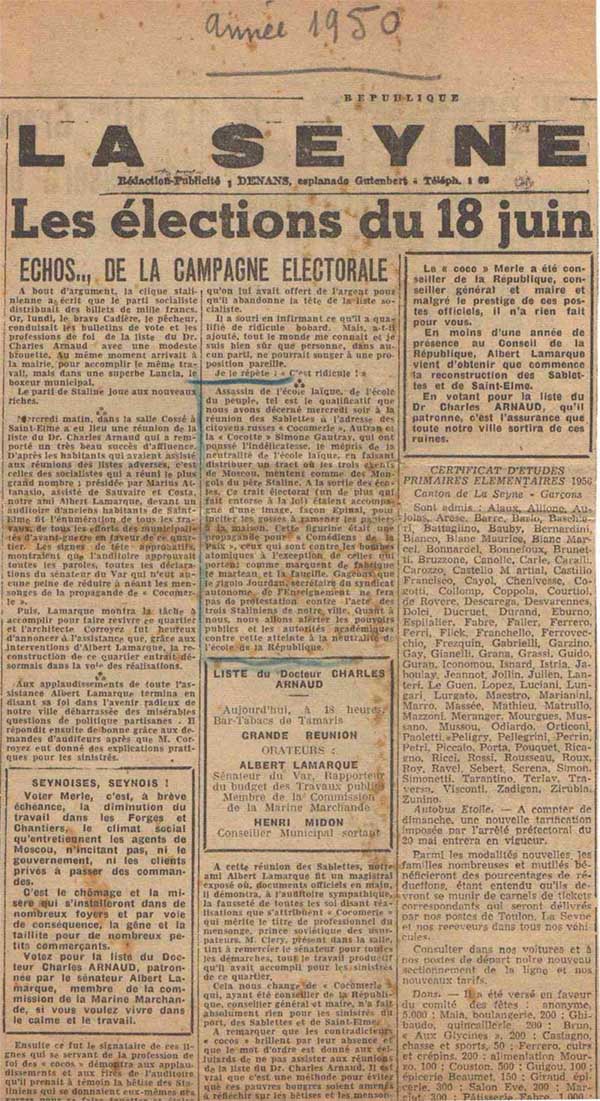

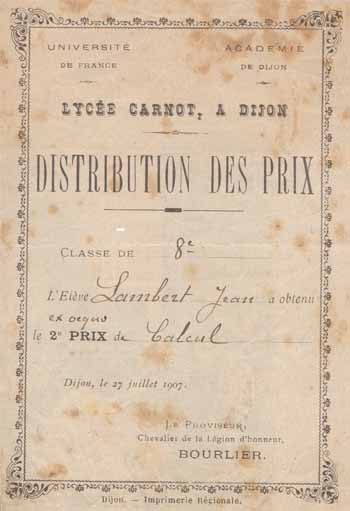

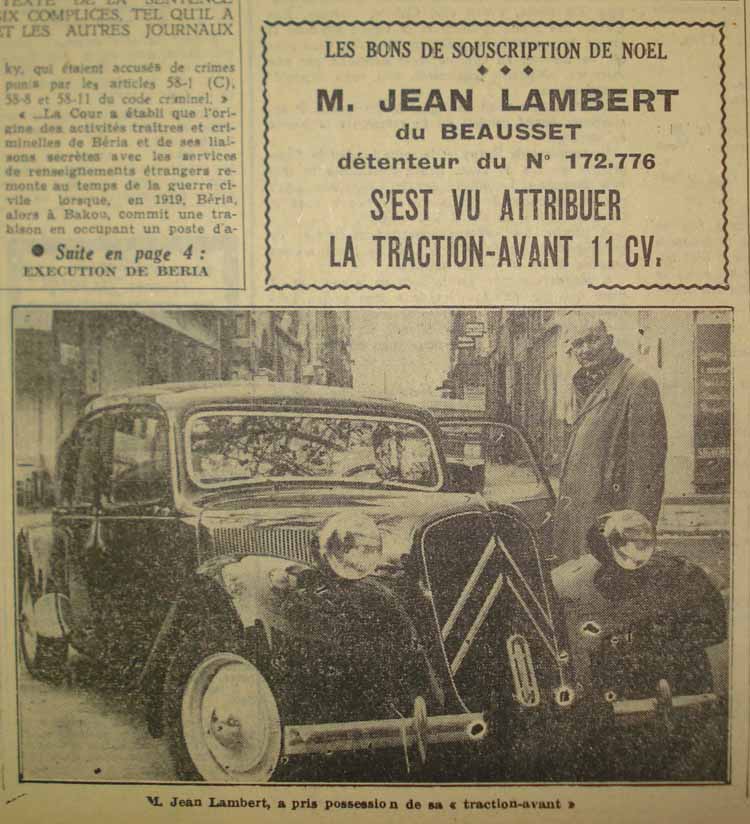

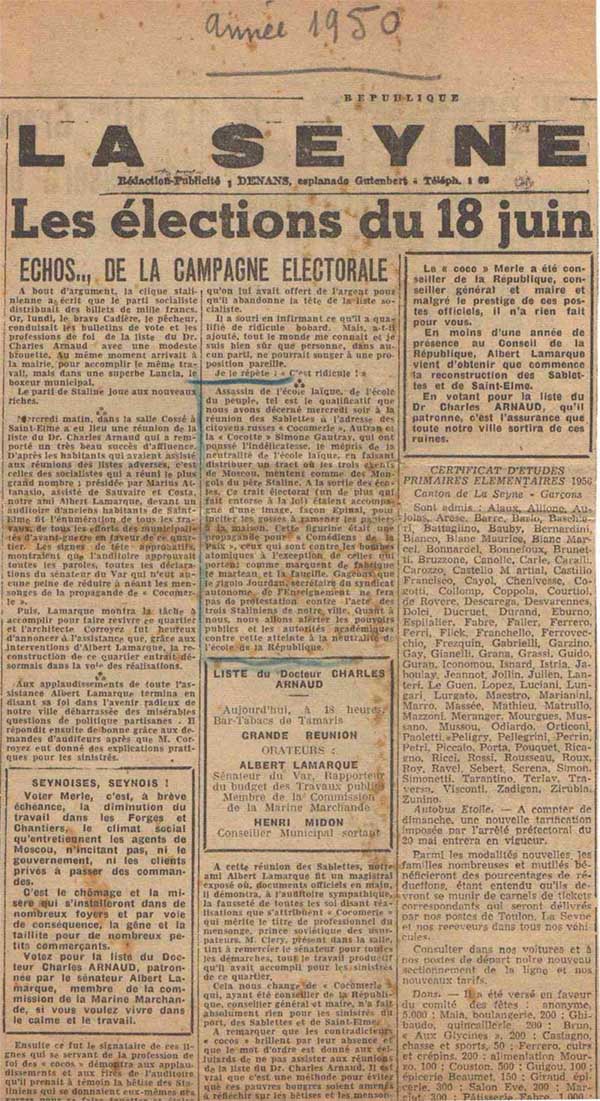

Une anecdote de cette époque, que j’avais

oubliée, mais dont j’eus la preuve bien plus tard à

la lecture de vieux

journaux des années 50, c’était le « service

» qu’il rendit un jour au

journal « Le Petit Varois ». Ce journal qui était

alors, comme il le sera

plusieurs fois dans son histoire, en grave difficulté

financière, avait

imaginé la vente de « bons de soutien de Noël

», dont le gros lot était

une voiture (mon père racontait cette histoire en parlant

d’une 4 CV

Renault, mais c’est d’une « traction »

Citroën qu’il s’agissait !). Le

Journal n’avait évidemment pas les moyens d’acheter

une voiture pour la

mettre en lot de tombola ! Il s’agissait donc d’une

arnaque, pour la

bonne cause, évidemment : il fallait sauver le journal. Les bons

de

soutien furent vendus et il s’agissait alors de trouver un

lecteur

complaisant et de confiance qui aurait « gagné » la

traction. Et c’est

Jean LAMBERT, « un lecteur du Beausset », discret et peu

connu, qui fut

photographié et interviewé devant une « traction

» anonyme (on ne voit

pas son immatriculation) qu’il avait soi-disant gagnée

grâce à son

billet N° 172.776. Mais Jean LAMBERT ne fut jamais possesseur de la

moindre voiture !

|

|

| Le Petit Varois, 23

et 25

décembre 1953 |

Un

jour de 1957 ou 1958, mon père lui rend visite et le trouve au

milieu de

livres

et de cahiers écrits en caractères cyrilliques. Il lui

demande : «

qu’est ce que tu fais ? ». « Ben, je suis en train

d’apprendre le russe

! ».

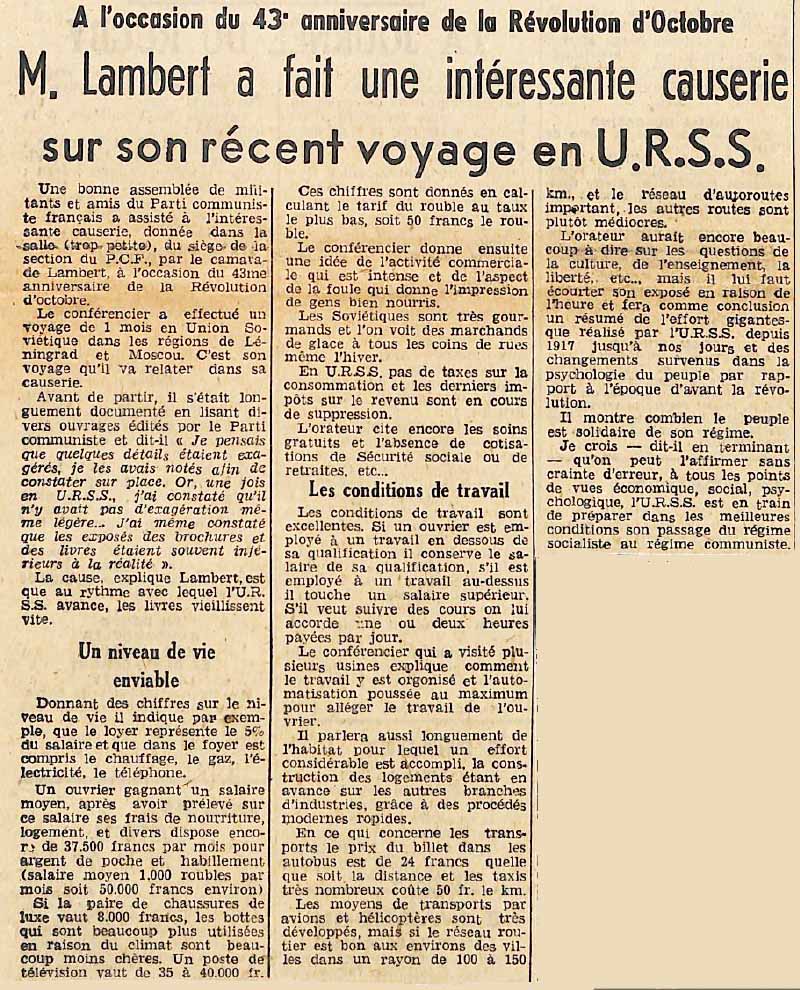

Son projet était de se rendre en URSS l’année

suivante, au

moment de l’anniversaire (43e) de la Révolution d’Octobre.

Et, voulant se

débrouiller tout seul un minimum, il avait décidé,

à près de 60 ans,

d’assimiler les bases de la langue russe. Et il avait en effet

accompli

ce voyage, était revenu enchanté, malgré la

difficulté qu’il avait à se

déplacer, et avait ramené des souvenirs essentiellement

positifs. Ce

fut après ce voyage qu’il accepta de venir un soir chez

nous et, avec

quelques petits cadeaux, qu'il nous conta quelques faits marquants de

son

voyage. Il m’en reste deux en souvenir. L’un était

une invitation au

domicile d’amis russes qui avaient insisté pour lui faire

goûter à un

gros et riche gâteau au miel et qui ne comprenaient pas son refus

dû au

diabète. Pour ne pas les vexer, il avait dû accepter

d’en avaler une

grosse part, mais le soir il avait dû se faire une «

énorme piqûre

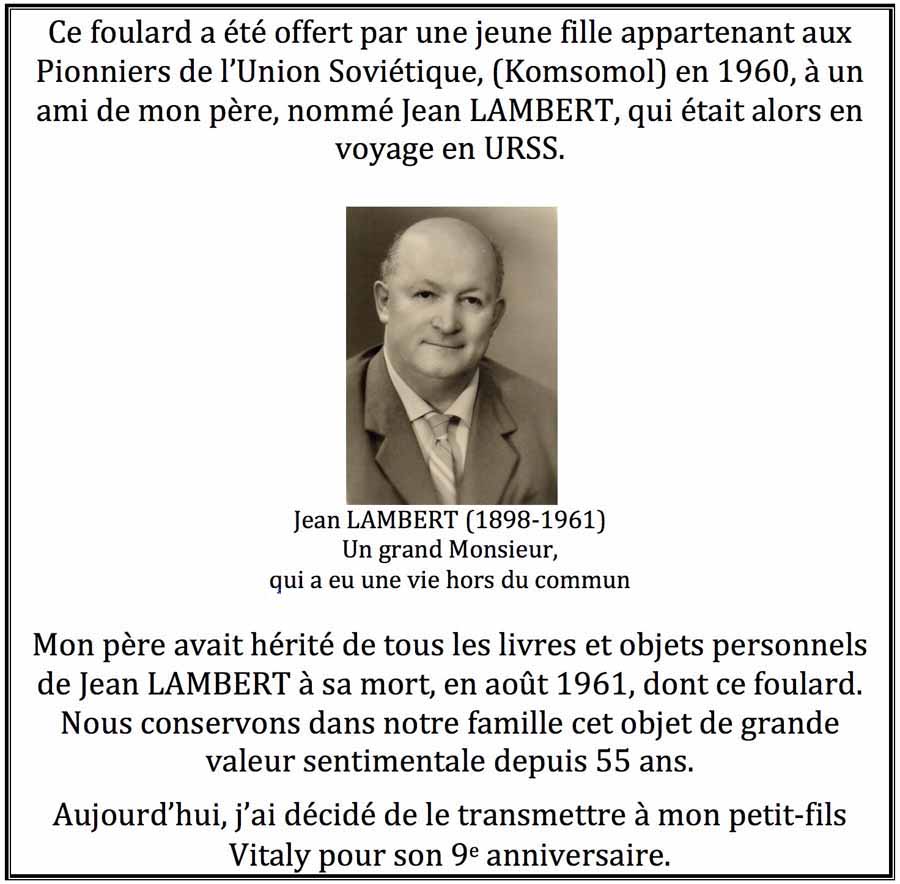

d’insuline ». L’autre souvenir est sa rencontre, un

jour dans la

campagne avec un groupe de jeunes filles pionnières ou «

komsomolsk ».

Voyant se déplacer ce « pauvre vieux » avec sa

canne, l’une

voulut l’aider

à marcher et, ne voulant pas le quitter sans lui faire cadeau de

quelque chose,

elle dénoua le

foulard rouge qu’elle portait et le lui noua autour du cou.

Revenu en

France, ce foulard, il le montrait toujours avec beaucoup

d’émotion. Il porte l'insigne d'origine « Vsegda

gotov »

(Toujours prêts). Ce foulard, c’est mon père qui en

hérita par la

suite. Il le garda très

précieusement pendant plus de 45 ans. J'en ai hérité à sa mort, en

2007, et j'ai décidé en occtobre 2016, de le transmettre à mon

petit-fils Vitaly pour son 9e anniversaire.

|

|

|

A mon petit-fils Vitaly pour son 9e anniversaire :

|

|

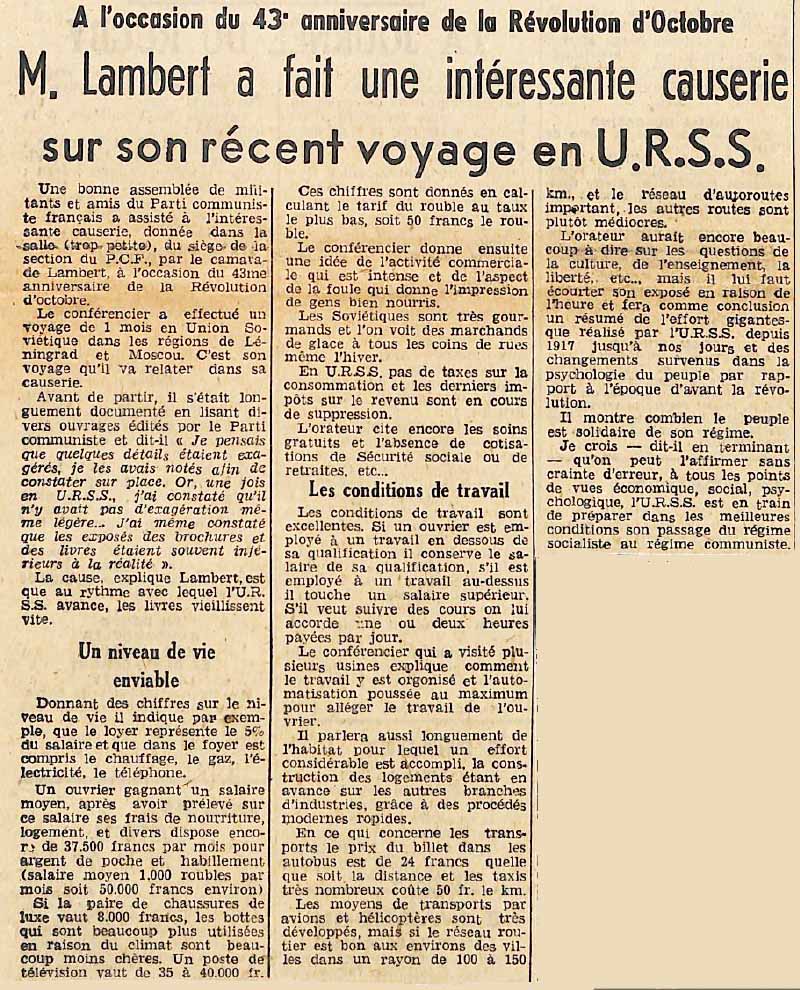

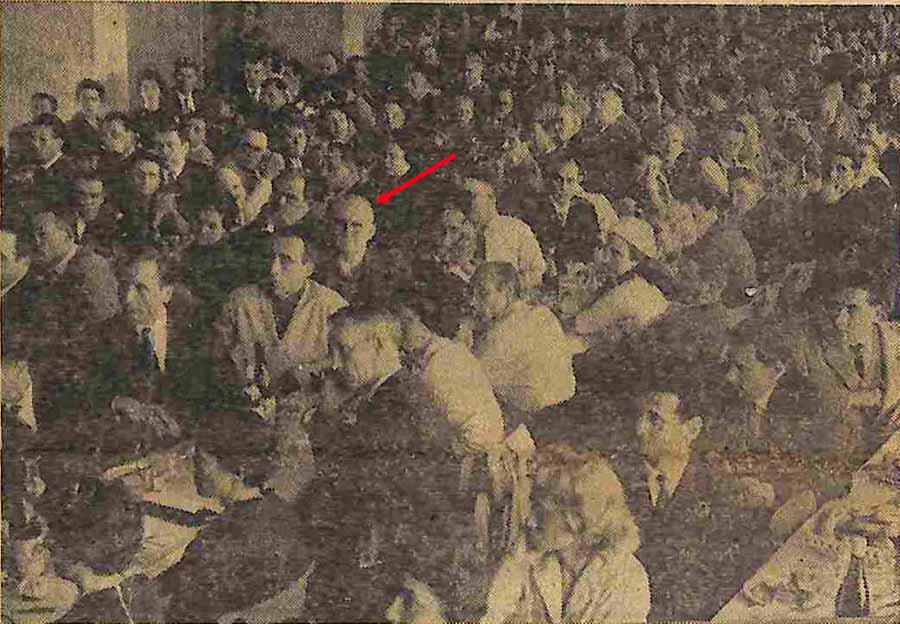

A son retour d'URSS, il fit une conférence sur son voyage dans

la salle de la section de La Seyne du Parti communiste,

conférence relatée dans l'article ci-après du Le Petit Varois - La Marseillaise :

|

Le Petit Varois - La Marseillaise, 27 novembre 1960

|

Il avait encore le projet de

retourner en URSS, en 1967, pour le 50e anniversaire de la

Révolution,

mais il ajoutait : « si j’suis pas crevé !...

».

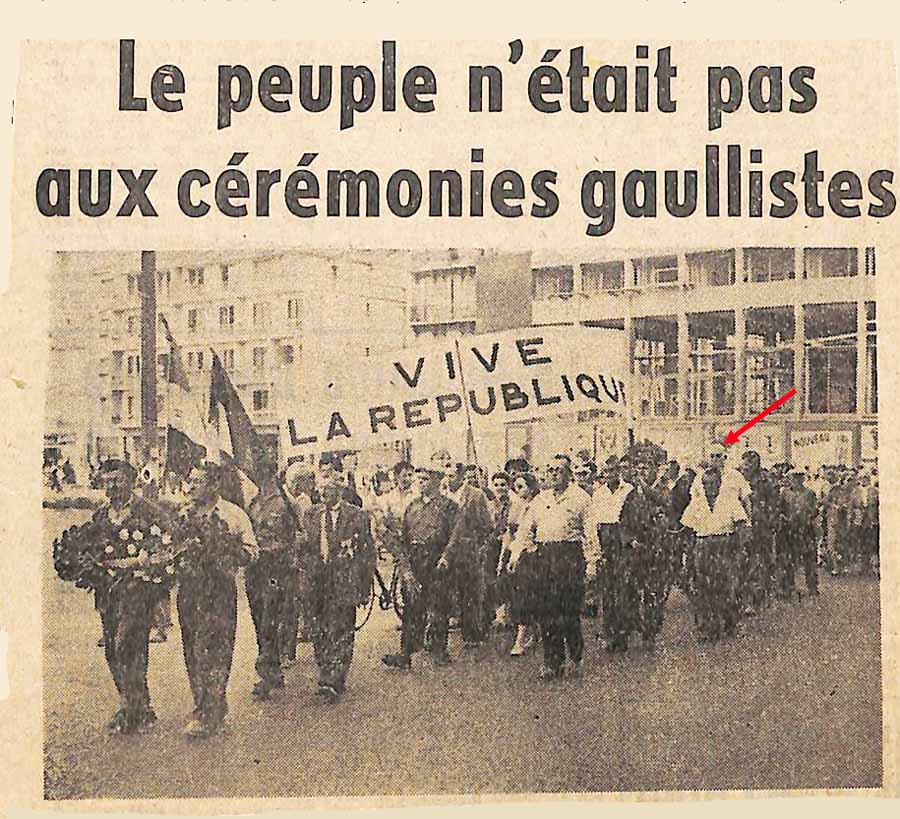

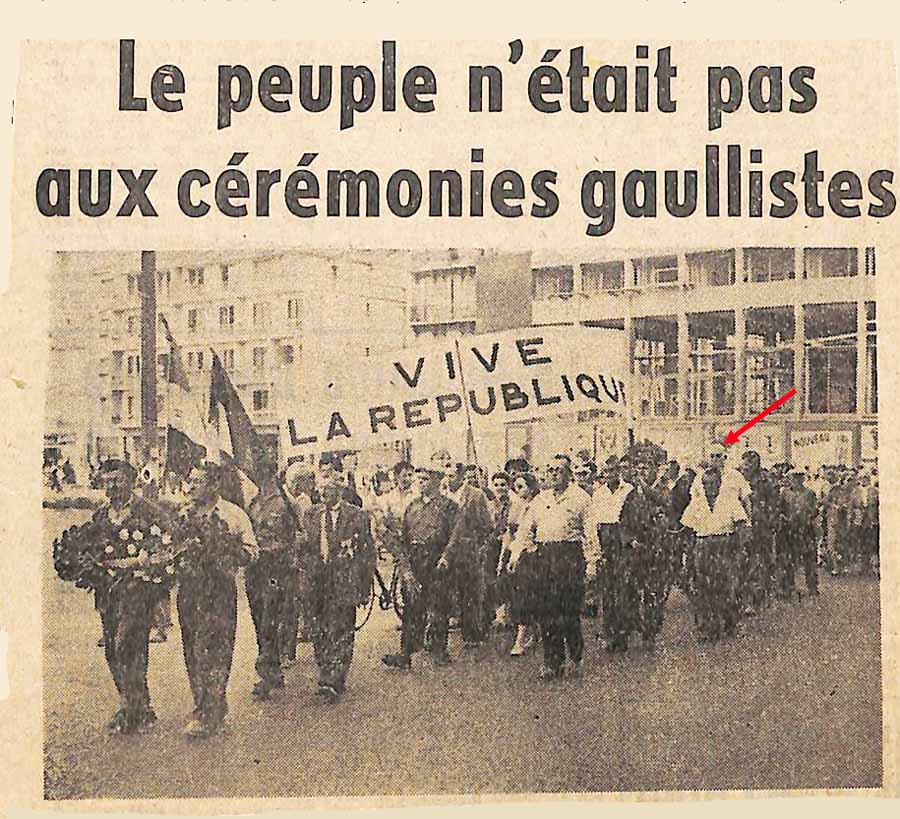

Dans les années 1958-60, on

le vit souvent à La Seyne, dans de nombreuses

commémorations ou

manifestations. Sa haute stature le faisait facilement

reconnaître

sur les

photos. Mais sa santé ne s’améliorait pas.

|

Le Petit Varois - La Marseillaise, juin 1958

|

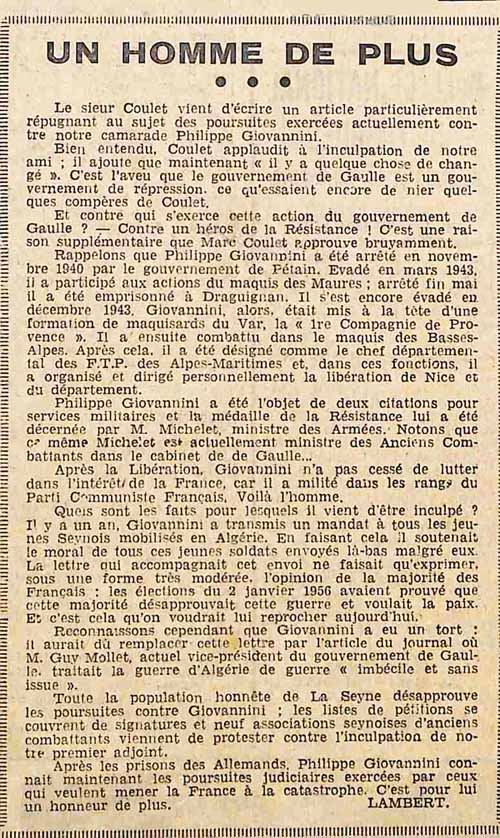

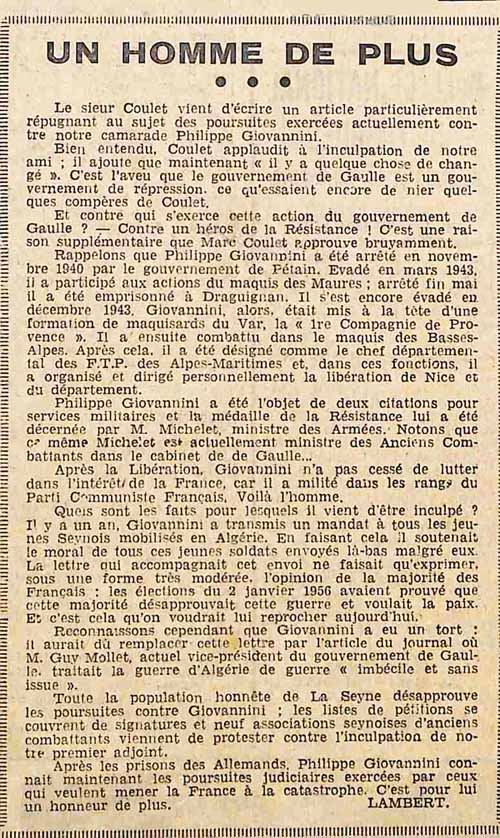

En juillet 1958, il publie une tribune dans le Le Petit Varois - La Marseillaise pour

défendre le 1er adjoint Philippe Giovannini poursuivi en justice

pour avoir adressé une lettre « désapprouvant la

guerre » aux soldats seynois appelés en Algérie :

|

| Le Petit Varois - La Marseillaise, 7 juillet 1958 |

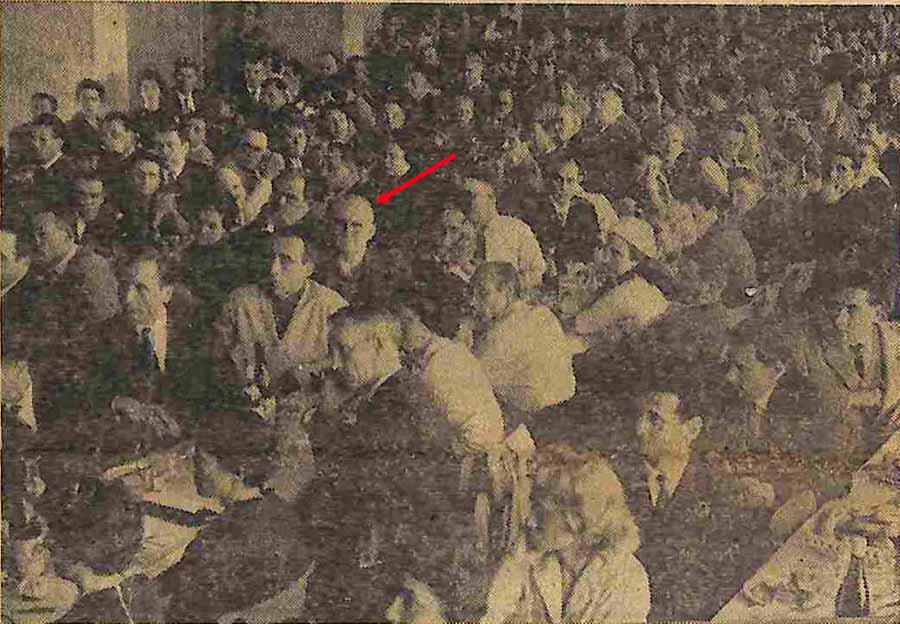

Le 13 février 1961, il est présent au

déjeuner servi dans la salle des fêtes de

l'hôtel-de-ville de La Seyne en présence de Maurice

Thorez, secrétaire général du P.C.F., venu le

matin à Toulon inaugurer la nouvelle maison du Parti.

|

Le Petit Varois - La Marseillaise, 13 février 1961

|

Au printemps 1961, je me souviens qu'il avait encore une fois rendu

visite à sa sœur, à Nice, une sœur ne

partageait pas les idées révolutionnaires de Jean. Peu de

jours auparavant, il y avait eu le premier envoi dans l'espace, par les

Soviétiques, d'un vaisseau habité avec le

célèbre Youri Gagarine. Jean était présent

un jour où sa sœur avait invité chez elle l'une de

ces amies à prendre la café ou le thé et les deux

femmes saisissaient toutes les occasions pour critiquer la Russie

soviétique, ce à quoi Jean ne manquait pas de

répliquer avec fermeté ou avec humour. Aussi, dit l'amie

: « Ils auraient pu choisir quelqu'un avec un nom moins ridicule

pour l'envoyer dans l'espace. Car Gagarine, en français

ça commence par gaga... ». Et Jean, devant le niveau

primaire de cette argumentation, avait répliqué en

disant à l'amie [qui s'appelait Mme ou Mlle Clusel] : «

Mais vous, en dialecte bantou (ou bambara ?), si l'on prend le

début de votre nom (cluse), savez-vous ce que ça signifie

? Ça désigne l'endroit où l'on place les

suppositoires... Alors, je vous en prie, réfléchissez

avant de vous moquer d'un nom qui commence par Gaga... ».

Pendant deux ou

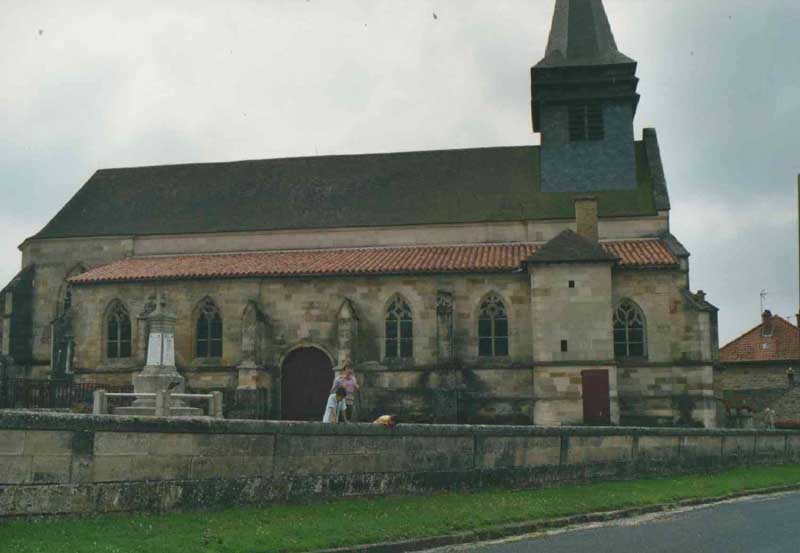

trois étés successifs il était parti se reposer et

changer d’air dans

une pension (Hôtel Beau Site) tenue par un camarade (je crois que la publicité en

était

faite dans le journal L’Humanité Dimanche),

dans la Corrèze, à

Saint-Pardoux-La-Croisille

exactement.

|

| Annonce de l'Hôtel Beau Site à Saint-Pardoux-la-Croisille, dans L'Humanité Dimanche |

L’été 1961, il y alla aussi, mais les semaines

précédentes, il apparaissait inquiet de sa santé

et de sa vue qui

baissait. Arriva le début du mois de septembre, on se disait :

il

devrait bientôt rentrer. Mais les jours passèrent. Vers la

mi-septembre, un ami et voisin du boulevard Staline, M. Cabras, passe

chez

le marchand de journaux, qu’il voyait tous les jours, et ce

jour-là ce

bonhomme, pas très futé, lui dit : « vous le

connaissiez vous, ce M. LAMBERT ? ». Et il lui

révèle un fait datant de

plus de 10 jours, le

passage d’enquêteurs de la police auprès de divers

voisins, chargés de

rechercher une éventuelle famille à M. LAMBERT, qui

était décédé à son

lieu de vacances !

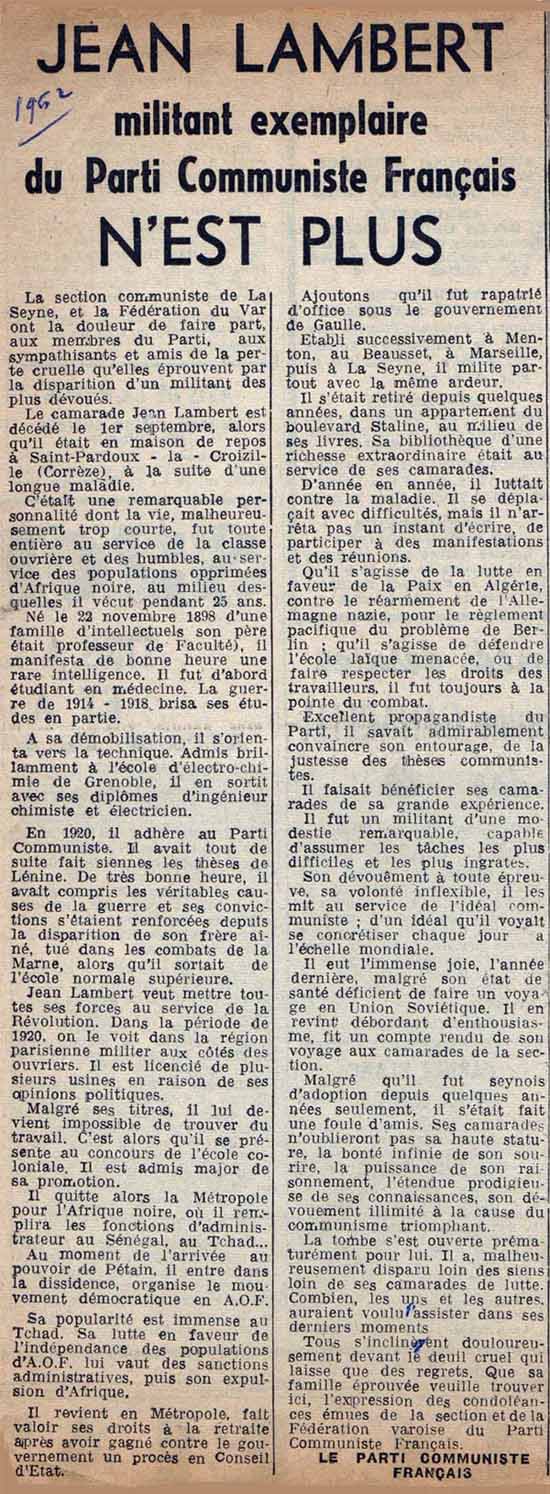

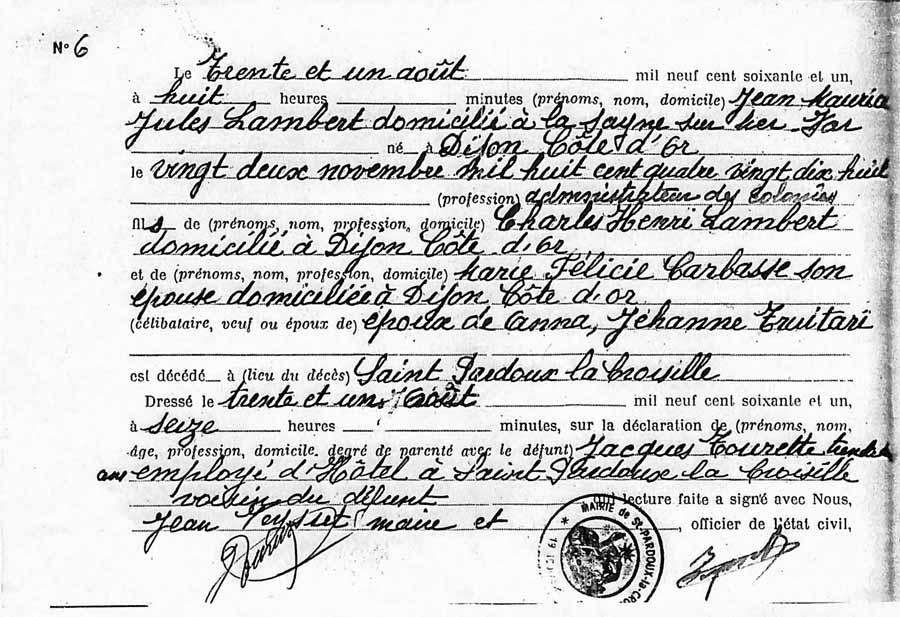

Ainsi, « LAMBERT » était mort ! Depuis le 1er septembre 1961, à l’âge de 63 ans. Nous ne

l’avions pas su. Cet

abruti de marchand de journaux avait laissé repartir les

policiers sans

même leur indiquer que Jean LAMBERT comptait bien des amis

à proximité,

qui eux, auraient pu leur fournir des renseignements utiles sur lui et

la famille qui lui restait.

Que s’était-il passé ? Je ne sais

plus comment on l’apprit, peu à peu. LAMBERT avait

dû perdre espoir en

voyant sa vue diminuer et il décida de disparaître dans sa

chambre de

la pension de Saint-Pardoux. D’après le directeur de la

pension, il

avait laissé un billet sur sa table de nuit disant, je crois :

«

J’en ai marre. Enterrement civil. Ni fleurs ni couronnes ».

Je ne crois

pas qu’on ait su les causes exactes de la mort.

S’était-il injecté

quelque produit mortel, comme il l’avait vaguement

évoqué auparavant,

lorsqu’il rappelait qu’il avait fait des études de

médecine ? Ou

avait-il simplement interrompu ses piqûres d’insuline, ce

qui avait dû

le faire rapidement tomber dans le coma et entraîner ensuite sa

mort ?

Il fut enterré au cimetière de

Saint-Pardoux-la-Croisille. On apprit

par la suite que sa mort, dans la pension, avait créé

bien des soucis

au directeur et au personnel, d’autant que le corps avait

été découvert

au moment où un repas de mariage était

célébré dans l'établissement, et

où il avait fallu

beaucoup de sang-froid pour faire face simultanément à

l’affluence de

clients en liesse, la présence d’un cadavre dans une

chambre et

l’enquête de police...

|

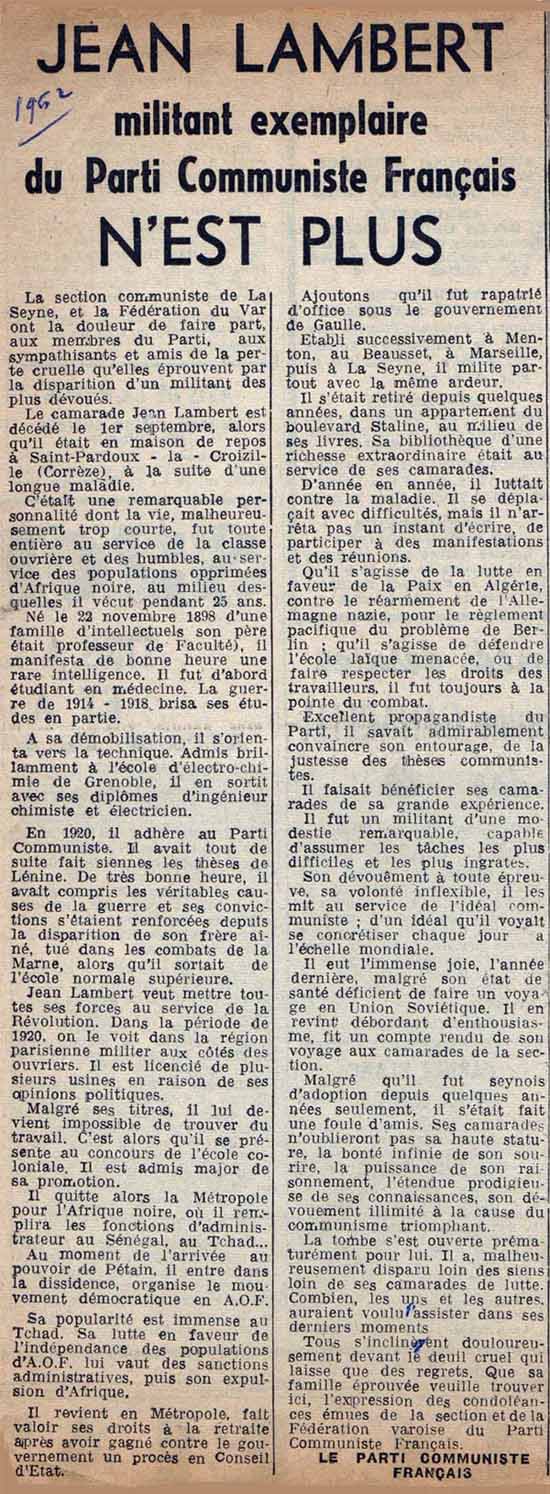

Le Petit Varois - La

Marseillaise, 18 septembre 1961

(Article signé LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, mais

écrit en très grande partie par Marius AUTRAN)

|

Ce fut évidemment la consternation pour

mon père et notre famille, ainsi que pour tous ses anciens amis

et

camarades du quartier.

Il revenait alors à l’ami le plus proche,

mon père, évidemment, de prévenir l’unique

membre de la famille

de Jean LAMBERT dont il avait connaissance (sa sœur) de son

décès. Mais il

fallait agir le plus

délicatement possible. Je crois qu’il obtint son adresse

et lui écrivit

que son frère était au plus mal et que sa présence

était requise. (Il

n’était en effet pas convenable d’annoncer

brutalement le décès d’un

frère par courrier ou par téléphone). Mlle LAMBERT

répondit qu’elle

avait des problèmes de santé, des difficultés

à se déplacer et qu’elle

hésitait à entreprendre ce voyage. Mon père reprit

alors contact et lui

dit que si elle tardait trop, elle risquait de ne plus revoir son

frère

vivant. Et Mlle LAMBERT vint donc à La Seyne, chez nous,

où mon père

devait lui annoncer la nouvelle. Nous fûmes surpris en la voyant

arriver : cette vieille demoiselle avait exactement la même

stature que

son frère et se déplaçait aussi difficilement que

lui, avec une canne.

Elle monta avec peine les deux étages et une fois assise, elle

demanda

évidemment : « Alors, où est-il ? ». Et

je souffrais pour mon

père et admirais sa délicatesse puisqu’il trouva

les mots difficiles,

appropriés pour ce genre de situation. « Je n’ai pas

de bonnes

nouvelles à vous annoncer. Et même de très

mauvaises... Eh oui, il est

décédé ». Et je me souviens de Mlle LAMBERT

disant : « Ah mon

Dieu ! » en tirant son mouchoir pour essuyer des larmes. Mon

père lui

expliqua le lieu du décès de son frère, et le fait

qu'il reposait déjà

au cimetière de Saint-Pardoux. Je ne me souviens pas s'il

évoqua le

fait que Jean LAMBERT avait probablement mis volontairement fin

à ses

jours. La suite de la conversation, je ne m’en souviens plus.

Sauf un

point capital. Lorsqu’il fut question de la famille de Jean

LAMBERT,

Mlle LAMBERT dit : « Mais il faut prévenir ma

belle-sœur » (!!!). «

Mais Jean était marié ! Il n’en avait jamais

parlé ! ». Ainsi, il

existait une Madame LAMBERT !

Je ne sais plus comment il fut

possible de pénétrer dans l'appartement de Jean LAMBERT.

Ses effets

personnels avaient-ils été rapatriés depuis

Saint-Pardoux ? Mon père

était présent lors de l'ouverture de l'appartement. Il

fut rapidement

trouvé sur son bureau une enveloppe « Ceci est mon

testament ». Je ne

me souviens plus de tous les détails qui y étaient

mentionnés, sauf la

phrase « Au camarade Autran, je lègue ma collection de

livres ». Une

phrase importante car, les livres, c'est à peu près tout

ce qu'il

possédait. Les murs de son appartement, séjour, chambre,

couloirs,

étaient recouverts d'étagères en bois remplies

d'ouvrages de toutes

sortes. Des milliers d'ouvrages.

Je

ne sais plus comment Madame LAMBERT fut contactée, sans doute

par sa belle-sœur

qui avait

certainement ses coordonnées. Elle résidait à

Paris, et elle était je

crois aide-maternelle (ou un emploi similaire) dans une école.

Nous la

vîmes arriver un jour. Elle héritait de l'appartement de

Jean et

pouvait s'y installer lors de ses visites. C'était une femme

d'assez

petite taille, qui contrastait avec Jean LAMBERT. C'était donc

elle,

Anna Truitard, que Jean LAMBERT avait épousée le 26 Juin

1926 à

Issy-les-Moulineaux (cf. les mentions marginales de l'acte de naissance

de Jean LAMBERT ci-dessus, ainsi qu'un relevé de son acte de

naissance retrouvé depuis sur Geneanet, et qui indique : Anna

Jehanne Truitard, née le 14 octobre 1898 à Bois-Colombes

(92)). Des conversations avec elles, nous eûmes

davantage de détails sur ce qu'avait été la

personnalité de Jean LAMBERT, que ce dernier n'avait jamais

confiés. En particulier,

ils

avaient eu une fille ! Et c'est à partir de là, pour des

raisons très

personnelles dans lesquelles nous n'avons pas à entrer, qu'ils

se

seraient

séparés. Cela devait

se situer à l'époque où Jean était en poste

en Afrique, et nous ne savons pas s'il connut ou non sa fille.

On en apprit

aussi davantage sur la vie qu'ils avaient menée aux Colonies.

Ils

avaient souvent fait la fête entre blancs. Ils avaient aussi,

tous

les 3-4 ans, de longues périodes de congé (6 mois), mais

il fallait

parfois plusieurs semaines de déplacement en bateau sur les

rivières

africaines pour atteindre la côte et s'embarquer pour la

métropole. Sur

ces bateaux, on buvait aussi beaucoup. Et Madame LAMBERT racontait que

son mari, ivre à ne plus tenir debout après avoir

consommé une forte

quantité de pippermint, avait réussi à ne pas

perdre la face lors de l'arrêt à un point de

contrôle.

C'est vers octobre ou novembre 1961 que nous avions reçu Mme

LAMBERT, accompagnée

de sa fille, à déjeuner dans notre appartement du

boulevard Staline

[Nous ne devions quitter cet appartement pour habiter notre nouvelle

maison du quartier Châteaubanne qu'aux vacances

de Noël 1961]. Je revois encore la fille de Jean LAMBERT, de

quelques

années plus âgée que moi, de stature comparable

à clle de son père. Je

ne sais plus ce qu'elle faisait, quelles avaient été ses

études. Je me

souviens qu'elle m'avait interrogée sur mes propres

études et mon

avenir alors que je m'apprêtais à entrer en classes

préparatoires aux grandes écoles, un domaine qu'elle

semblait bien

connaître. Mais la discussion au cours du repas avait

été assez tendue

avec mon père sur les aspects politiques.

La

mère et la fille ne partageaient pas du tout les idées de

Jean LAMBERT

et avaient vivement critiqué l'idéologie communiste et le

régime

soviétique

- « la fin justifie

les moyens » avait dit la fille de Jean. Il semblait y avoir eu

aussi

surprise et incompréhension de la part de l'épouse et de

la fille de

Jean, qui gardaient surtout de lui l'image négative d'un homme

qui

avait quitté sa famille pour mener sa vie ailleurs, tandis que

les amis

seynois de Jean - qui ignoraient tout de sa vie antérieure - le

considéraient comme un être hors du commun pour son

calibre

intellectuel, son immense culture et la puissance de son raisonnement.

Mme

LAMBERT avait souhaité que le maximum soit

enlevé rapidement pour rendre l'appartement habitable. Un

travail de déménagement important et mon père (qui

devait aussi aider

Mme LAMBERT pour diverses formalités) n'avait guère le

temps avec son

travail, la mairie, la maison que nous étions en train de faire

construire au quartier Châteaubanne, plus, à la même

époque, mon

grand-père qui était en fin de vie et qui exigeait des

soins et de la

présence. Ce que je n'avais pas réalisé

moi-même. Je le savais malade

et je savais qu'il souffrait beaucoup, mais ce n'est

précisément que

lors d'une conversation entre mon père et Mme LAMBERT que mon

père,

disant qu'il était débordé, prononça,

devant moi, la phrase « ... et en

plus, j'ai mon père qui meurt d'un cancer du poumon ! ».

On ne me

l'avait jamais dit ainsi. Et Mme LAMBERT qui rajouta « C'est

terrible,

il doit s'étouffer ». Et effectivement, mon

grand-père mourut le 30

mars 1962, sans avoir d'ailleurs jamais vu la maison de

Châteaubanne

terminée, alors que nous y habitions depuis 3 mois.

Nous

avions donc déménagé (depuis le 3e étage de

l'appartement de Jean) un grand nombre d'ouvrages, ainsi que la plupart

des rayonnages en bois sur lesquels les ouvrages se trouvaient et nous

en avions conservé une partie (les plus précieux dans

notre appartement du boulevard Staline), une autre partie ayant

été directement transportés dans notre maison,

alors en fin de construction, au quartier Châteaubanne, où

mon père avait déjà commencé à

installer son petit bureau dans une pièce du

rez-de-chaussée.Certes, nous

avions déjà pas mal de livres, scolaires, politiques,

romans, etc. Mais

avec cet héritage, notre fonds tripla ou quadrupla, pour le

moins.

Mais

nous n'avions pas pu tout récupérer et même pas pu

tout trier car cela nous aurait demandé des jours et des jours.

Nous avions donc rapidement mis de côté ce qui paraissait

le plus utile, le plus précieux, le plus intéressant (le

Larousse du XIXe siècle en 17 volumes - qui avait dû

appartenir au père de Jean, à Dijon, le Larousse du XXe

en 6

volumes, le Littré de 1875 en 4 volumes, de nombreux romans et

autres ouvrages tras du russe, de nombreux dictionnaires, de

nombreux ouvrages scientifiques,... Et surtout de nombreux ouvrages ou

plaquettes à caractère politique, notamment les

principaux classiques du marxisme. Ce qui m'avait permis, alors que

j'étudiais la philo à

Beaussier avec un prof éminemment marxiste, de me plonger et de

passer un temps excessif dans la lecture du

Capital, de l'anti-Dühring, et de bien d'autres œuvres de

Marx, Engels ou

Lénine.

D'ailleurs au détriment de mes études scientifiques, qui

n'avaient pas

été extraordinaires au cours de ce premier trimestre de

terminale.

Le

reste des ouvrages que nous n'avions pas pu conserver (car il y avait

aussi nombre de romans policiers ainsi que quelques ouvrages

érotiques) avait été déménagé

par les cantonniers de la mairie jusqu'au local provisoire de la

rue Messine où se trouvaient à l'époque les

collections de livres scolaires, et une partie avait été

transportés

à la bibliothèque municipale de la ville.

Au

fil des années, mon père élimina un certain nombre

d'ouvrages qui étaient soit endommagés, soit de peu

d'intérêt pour la famille. Mais, ayant

hérité des biens de mon père en 2007, je

possède encore un bon nombre de ces ouvrages de Jean, entre 400

et 500, que je conserve précieusement après les avoir

répertoriés dans le fichier informatique de ma

bibliothèque.

Grâce

aux annotations que l'on trouve dans nombre de ses livres, notamment de

la datation qu’il inscrivait quelquefois au début des

livres qu’il avait acquis, avec une mention du type « Le

Beausset, 18-2-53 », ou « La Seyne, 29-1-58 »,

quelquefois précédée de ses initiales (JL)

entrecroisées, on peut tenter de reconstituer le parcours de

Jean LAMBERT entre 1948 et 1958. Certes, il n’est pas certain que

tous les lieux écrits correspondent à une adresse

qu’il ait eue (car on ne peut pas exclure que ce puisse

être parfois la ville où il a acquis l’ouvrage et

où il ait été simplement été de

passage). Mais la répétition de certaines villes donne

cependant des indices sur son parcours. Ainsi, je suis certain

qu’il a habité Le Beausset (Var), apparemment entre 1951

et 1953, et La Seyne de 1955 environ jusqu’à sa mort. En

ce qui concerne les autres lieux, il est intéressant de noter

Saint-Louis en 1948 et plusieurs fois Nice (où résidaient

sa sœur et son père).

- Saint-Louis, 8-6-48

- Nice, 7-3-49

- Le Beausset, 12-2-51

- Toulon, 27-2-1951

- Marseille, 15-6-1951

- Le Beausset, 2-2-52

- Nice, 20-5-52

- Toulon, 6-4-52

- Toulon, 7-8-52

- Le Beausset, 18-2-53

- Nice, 16-6-53

- Beausset, 6-7-53

- Toulon 8-8-53

- Paris, 25-5-56

- La Seyne, 29-1-58

- La Seyne, 8-6-58

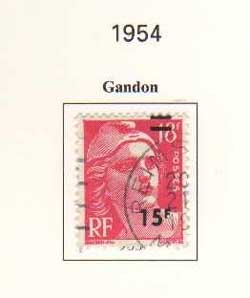

Jean

LAMBERT avait aussi conservé une assez grande quantité de

timbres, peut-être 10

000, de tous les pays, notamment des planches de timbres neufs des

colonies françaises. Je passai alors beaucoup de temps à

reclasser tous

ces timbres qui étaient en vrac pour la plupart. J'en

échangeai aussi

quelques-uns chez un marchand philatéliste de la rue

Franchipani. Cet

échange m'avait permis d'obtenir sans rien dépenser

quelques séries

intéressantes de timbres de France des années 1960-62 et

ce fut un

nouveau départ pour ma petite collection de timbres de France

que je

repris

alors systématiquement avec un nouvel album, et que je n'ai

jamais cessé d'enrichir depuis (52 ans déjà !).

Jean

LAMBERT possédait aussi quelques autres objets dont la fonction

ne nous était pas connue.

Mon

père n'étant censé hériter que des ouvrages

de la bibliothèque, nous n'avions pas souhaité

récupérer grand-chose d'autre, sauf s'il s'agissait

d'objets dont Mme veuve LAMBERT souhaitait se débarrasser (parmi

le bric-à-brac qu'elle avait trouvé dans l'appartement de

Jean). Mon père avait dû récupérer quelques

objets divers, mais qui se sont plus ou moins dispersés au fil

des années. Je possède encore des accessoires

d’optique, lentilles, miroirs, une « alidade nivelatrice du

Colonel Goulier », une boîte contenant des griffes de lion

ou de panthère et des dents d’animaux, ainsi que le

foulard de Pionnier ramené de son voyage en URSS.

Mais

d'autres anciens camarades de Jean rendaient parfois des visites

intéressées à Mme LAMBERT et en profitaient pour

subtiliser quelque objet qu'ils convoitaient...

Je

me souviens que la fille de Jean avait heureusement emporté la

machine à écrire portable de son père et sans

doute les principaux souvenirs de sa famille. Jean possédait une

série de photos de 1944-1945 où il apparaissait en

uniforme d'Administrateur (sans doute à Fort-Lamy), notamment

aux

côtés de Charles de Gaulle et de René Pleven.

J'espère que ces documents rares et précieux pour la

famille de Jean avaient bien été conservés et

qu'ils existent encore quelque part.

Quelques

années passèrent où Mme LAMBERT revint

régulièrement, notamment

l'été, séjourner quelques semaines à La

Seyne en occupant l'appartement de Jean. Un jour, vers 1965 ou 1966

(?), il nous sembla qu'elle avait cessé de venir à

l'appartement et nous n'avons jamais plus eu de nouvelles

d'elle, pas plus que de sa fille que je n'avais donc rencontrée

qu'une seule fois, en octobre ou novembre 1961.

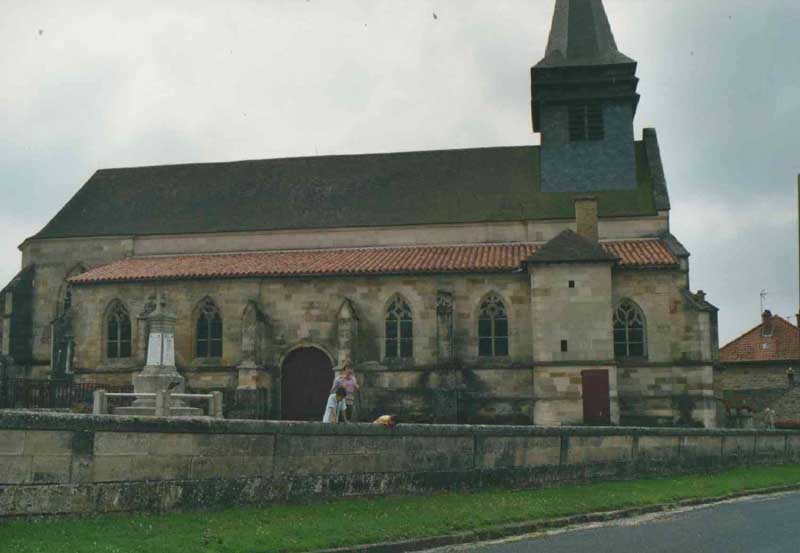

En

septembre 1964, mon père mit à exécution le projet

qu'il avait depuis la disparition de Jean LAMBERT : se rendre sur sa

tombe à Saint-Pardoux-la-Croisille, en Corrèze. J'avais

accompagné mon père à cette occasion et nous

avions pu nous relayer au volant de la 403. Nous avions logé 2

nuits à l'hôtel même où Jean avait l'habitude

de séjourner et nous nous étions présenté

au patron qui nous avait alors évidemment conté le drame

de la disparition de Jean dans son établissement, un

évènement qui l'avait beaucoup marqué et qu'il

n'était pas près d'oublier. Nous avions alors

recherché la tombe dans le cimetière, l'avions

trouvée et y avions déposé un souvenir

funéraire portant l'inscription « Un ami de La Seyne

». Mais, je ne sais pas pourquoi, aucune photo n'avait

été prise de la tombe ce jour-là.

|

Carte postale ancienne de

l'hôtel Beau Site, à Saint-Pardoux-la-Croisille

(Corrèze), où Jean LAMBERT avait plusieurs fois

séjourné et où il est mort le 31 août 1961

|

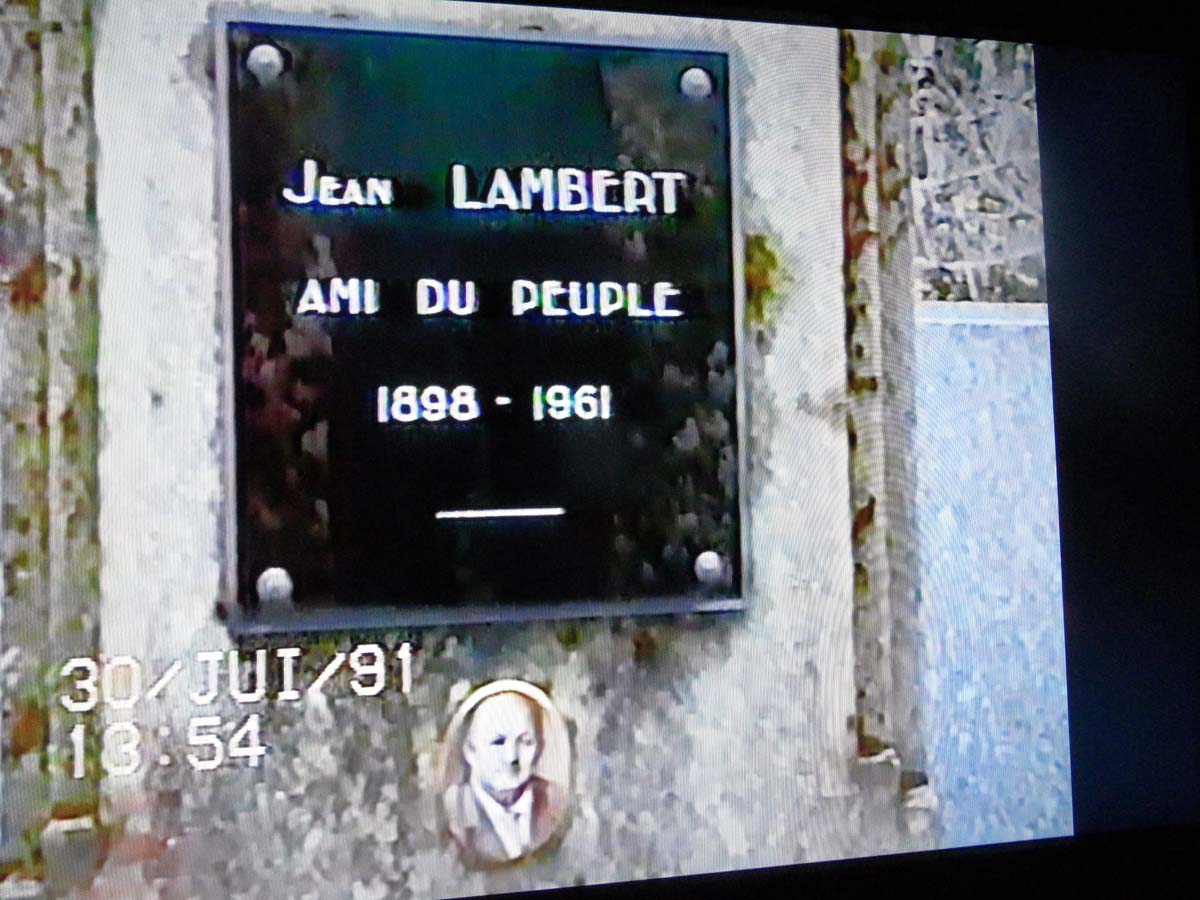

Près

de 30 ans se sont encore écoulés avant que je ne repasse

dans la région. C'est le 30 juillet 1991, alors que nous

étions à notre maison de campagne de l'Aveyron et que

nous avions, je crois, visité Rocamadour, que j'eus

l'idée de pousser une pointe un peu plus loin vers le nord

jusqu'en Corrèze et m'incliner ainsi, une seconde fois, sur la

tombe de Jean LAMBERT. Il n'y eut pas de photo non plus, mais une

séquence video du cimetière avec quelques zooms sur la

tombe et la photo de Jean. Voici ci-dessous un arrêt sur image

montrant la pierre tombale, telle qu'elle était il y a plus de

20 ans déjà. Je n'y suis jamais retourné depuis

mais le souvenir de Jean LAMBERT ne s'est jamais effacé en moi.

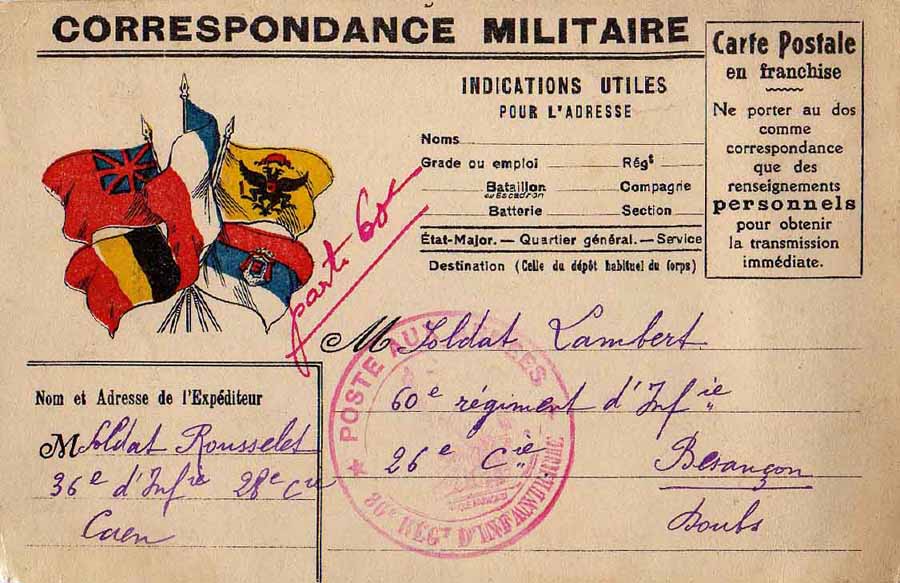

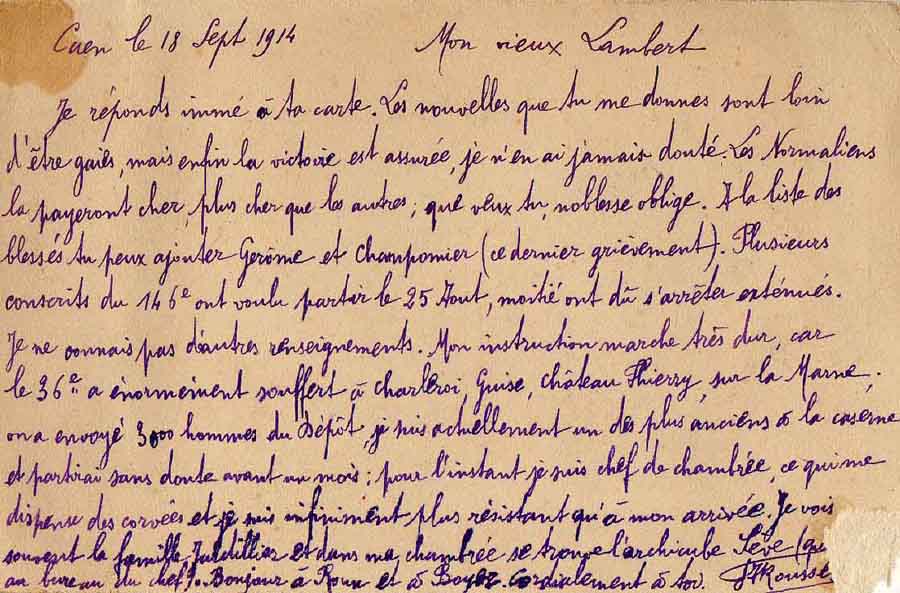

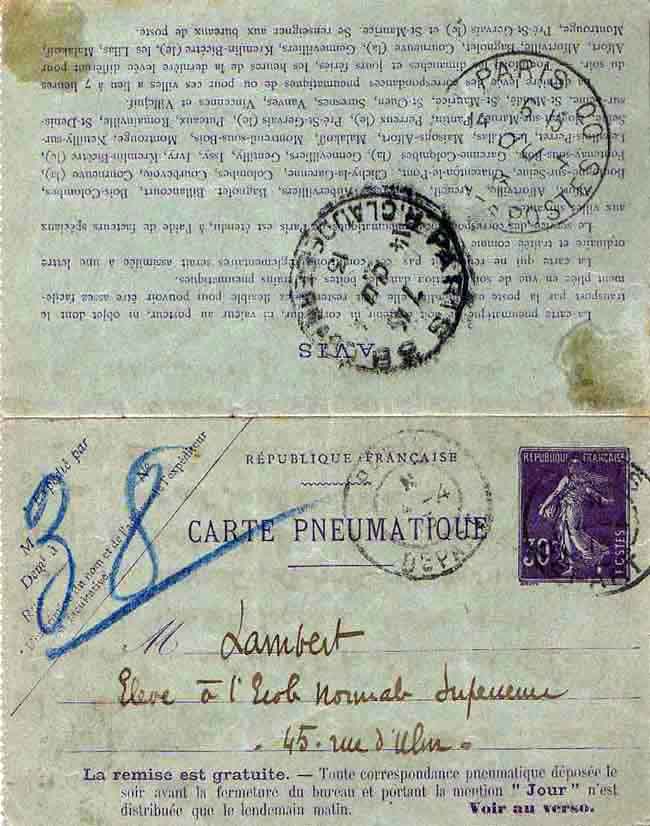

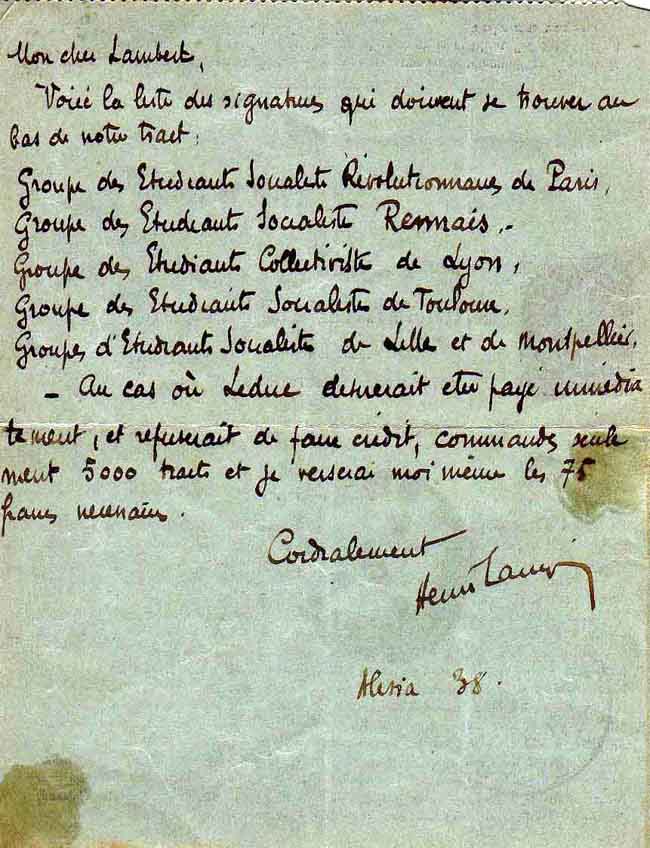

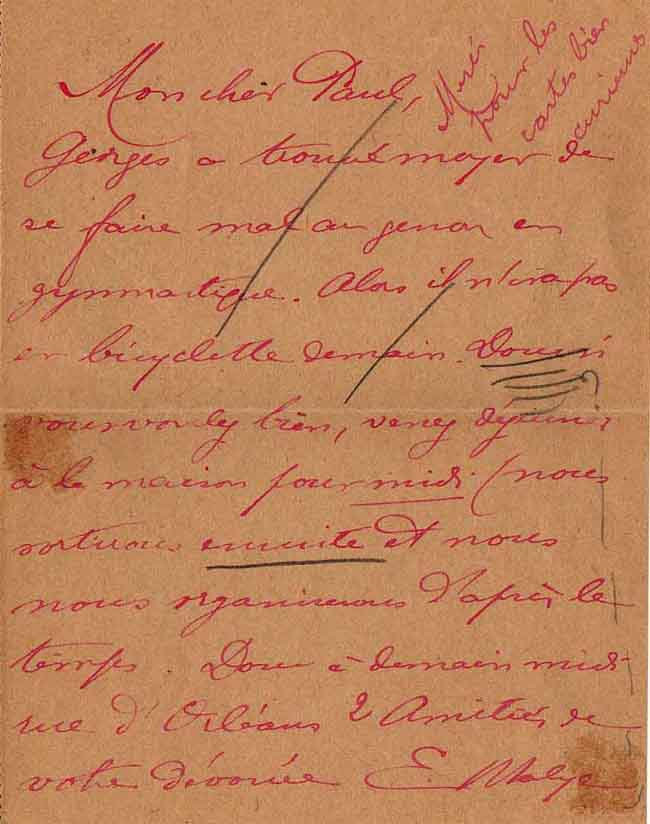

Pour

terminer, quelques autres documents émouvants retrouvés

parmi les ouvrages de la bibliothèque de Jean, notamment des

correspondances destinées à son frère Paul,

élève de l'Ecole normale supérieure de la rue

d'Ulm, mobilisé en 1914 et tué au combat en 1915.

Je

termine ici cet hommage à Jean LAMBERT, un personnage hors du

commun qui a tenu une place importante dans la vie de ma famille. Il

n'est pas dans mes habitudes de divulguer sur mon site internet des

détails d'ordre personnel ou familial. Mais peut-être

que

cette « bouteille jetée à la mer », qui

contient volontairement beaucoup (peut-être trop ?) de

détails d'ordre privé permettra-t-elle justement de

rétablir un contact avec la fille de Jean ou ses descendants, ou

d'autres membres de sa famille qui ignorent vraisemblablement nombre

d'informations que je détiens sur leur illustre ancêtre.

- Jean-Claude AUTRAN

- 8 décembre 2009, complété le 2 août

2013

Jean LAMBERT (suite)

La « bouteille jetée à

la mer » a été retrouvée !

En

effet, le 31 octobre 2012, je reçus un premier message

électronique provenant de Montréal, Canada, de la part de

Monsieur GL, petit cousin de Jean LAMBERT, qui « cherchait depuis

des années à retrouver cette branche de la famille

LAMBERT totalement perdue de vue ». Il ne connaissait que son

prénom, celui de sa sœur et de son frère,

effectivement disparu à la guerre de 14. Monsieur GL me remercia

de ce partage d’informations qui constituait pour lui « un

cadeau inappréciable, celui d’une vie sortie de

l’oubli ». Car, intéressé par la

généalogie, ce qu'il cherchait,

c'était « pas simplement des noms mais

des témoignages de vie, c’était de pouvoir enrichir

le coté humain des personnages que l’on rencontre et de

pouvoir redonner vie aux branches disparues ».

A

partir de jour, pendant environ 15 mois, nous avons eu plusieurs

échanges qui ont permis à chacun de nous de progresser -

bien au-delà de nos espérances - sur la connaissance de

Jean LAMBERT, ses origines, ses convictions, sa vie personnelle,

familiale et professionnelle. Une vie encore plus riche et plus

complexe que ce que mon père n'aurait pu l'imaginer. Le

détail de ces échanges ne sera pas divulgué car GL

ne souhaitait pas les voir publiés sur internet. Mais quelques

précisions d'ordre généalogique ont

été relevées et ont été

rajoutées pour compléter la biographie de Jean LAMBERT.

J'appris

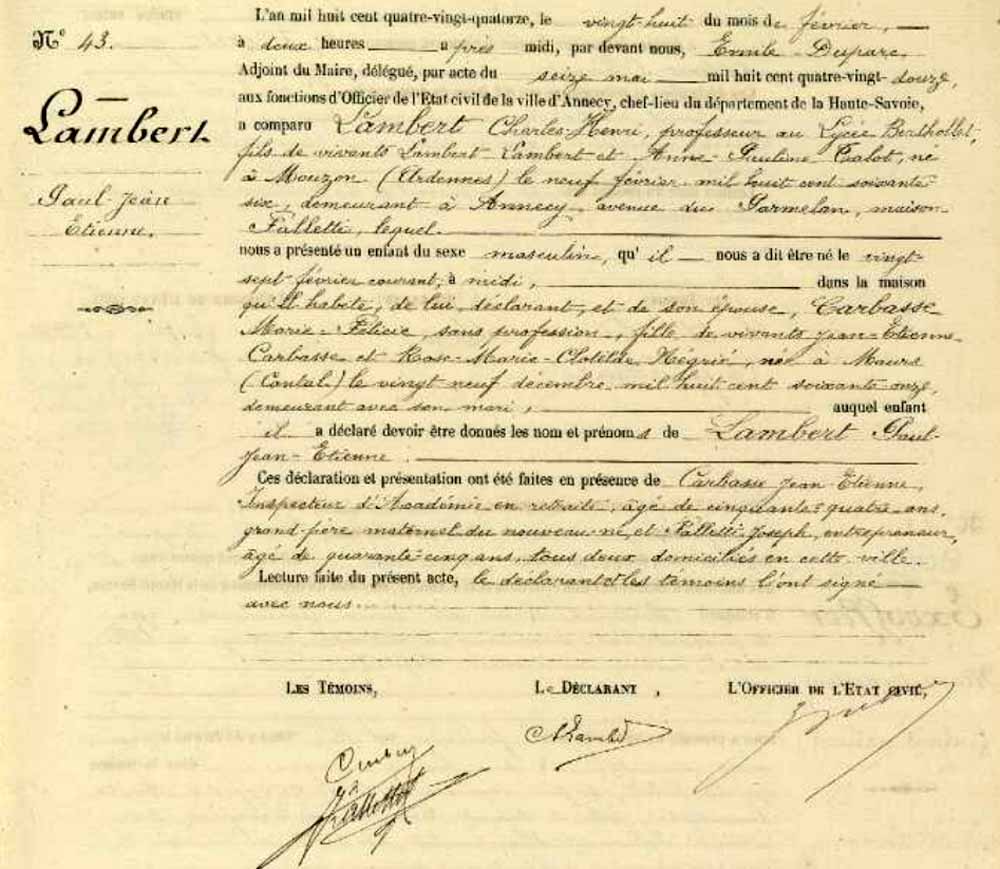

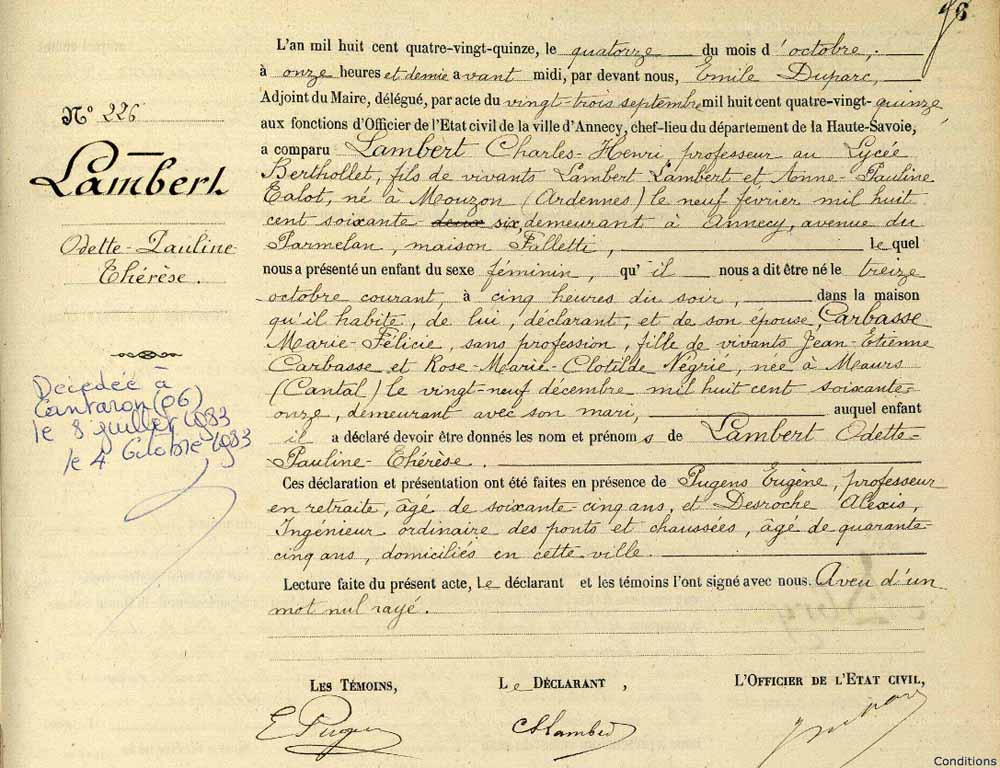

ainsi que la famille LAMBERT était originaire des

Ardennes, de Villemontry. Le père de Jean (Charles), né

dans les Ardennes, avait eu plusieurs postes d’enseignant : au

Puy en Velay où il s’était marié, à

Annecy où il avait eu ses deux premiers enfants, puis à

Dijon (où Jean était né) et où il avait

fini sa carrière. Il

s’était ensuite retiré à Nice où il

était décédé en 1960. Il était donc

à

Nice quand Jean était à La Seyne. Sa mère

était

décédée longtemps auparavant, en 1922.

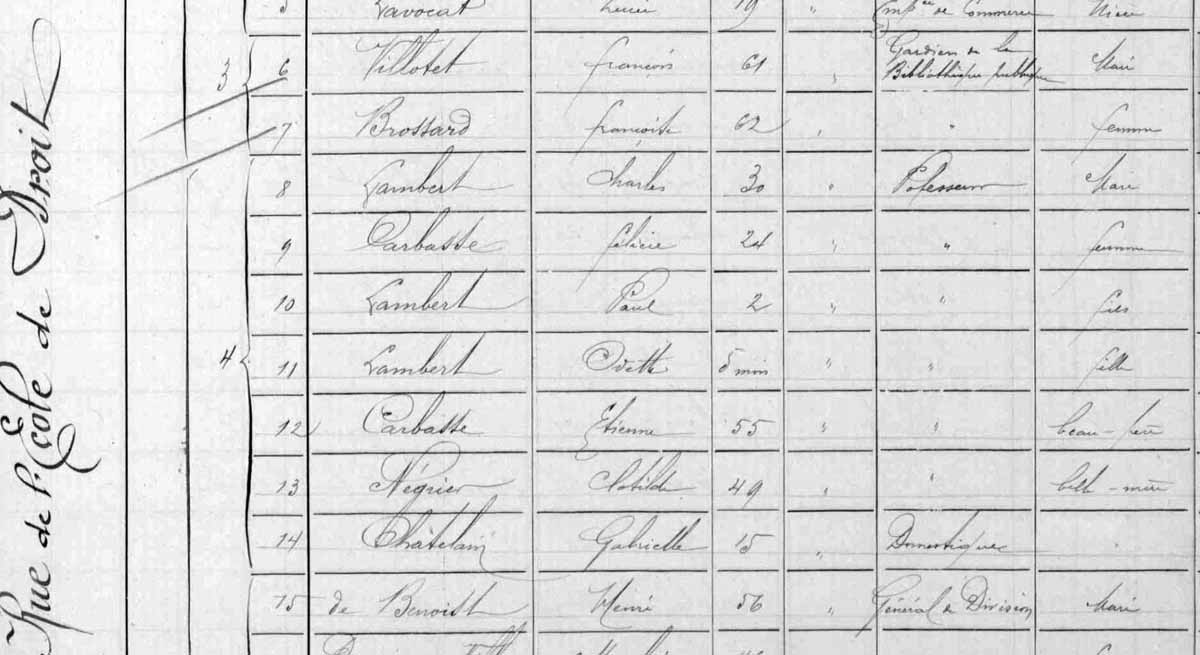

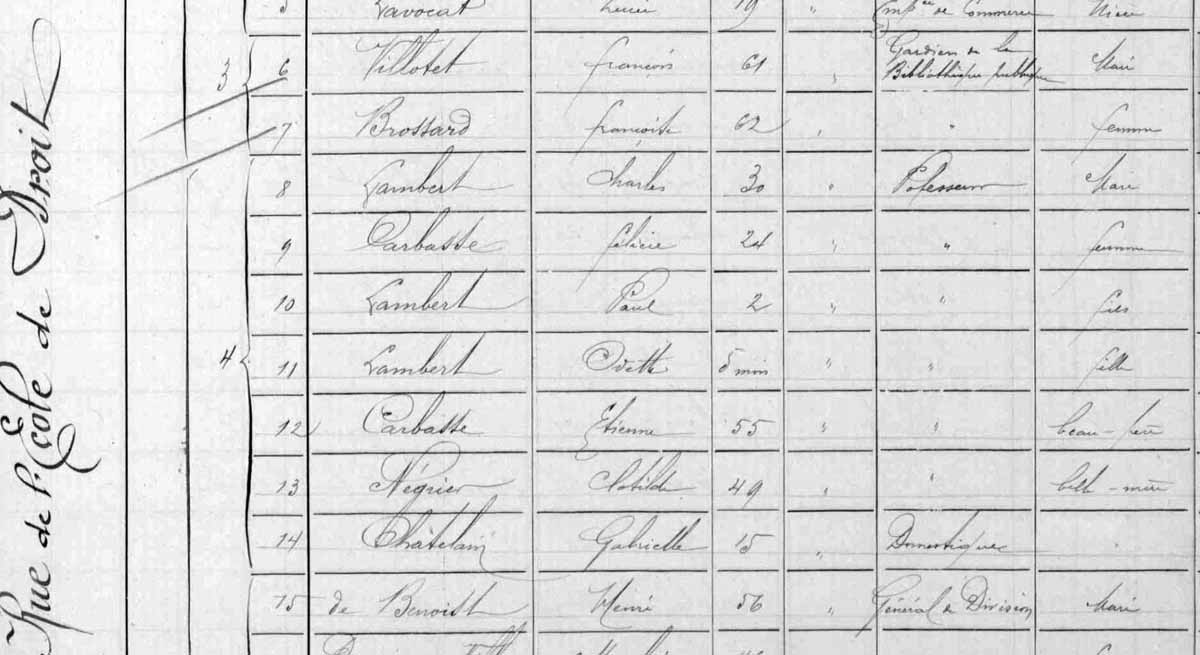

J’ai pu ainsi retrouver, dans le recensement de Dijon

(sur le

site internet des Archives départementales de la Côte

d'Or) la page du recensement de Dijon de 1896 où figure la

famille LAMBERT ), la composition de la famille LAMBERT de

l’époque au n°

2 de la rue de l’Ecole de Droit (l’adresse qui figure sur

l’acte de

Naissance de Jean LAMBERT en 1898). Voir le document ci-dessous.

|

Extrait

du recensement de

Dijon de 1896, au 4 rue de l'Ecole de Droit. On y trouve Charles

LAMBERT, professeur, 30 ans, Félicie Carbasse, 24 ans, son

épouse, leurs deux premiers enfants : Paul, 2 ans et Odette, 5

mois [sans doute les deux enfants nés à Annecy], ainsi

que le beau-père et la belle-mère de Charles LAMBERT.

Jean LAMBERT n'était pas né à cette date. Il

naîtra à Dijon en 1898.

|

On y trouve effectivement :

LAMBERT Charles, 30

ans, professseur

CARBASSE Félicie, 24 ans, femme

LAMBERT Paul, 2 ans, fils

LAMBERT Odette, 5 mois, fille

CARBASSE Etienne, 55 ans, beau-père

NÉGRIER Clotilde, 49 ans, belle-mère

CHÂTELAIN Gabrielle, 15 ans, domestique

Paul était donc l’aîné de 4 ans environ, de

Jean. Odette, née vers 1895, était sans doute la

sœur aînée de Jean, qui était venue à

La Seyne en 1961.

Je n’avais cependant pas retrouvé les actes de naissances

de

Paul ni d'Odette à Dijon. Ni l’acte de mariage de leurs

parents. Peut-être étaient-ils récemment

arrivés à Dijon en 1896 et, si Jean y est bien né

en 1898, ses deux aînés étaient apparemment

nés ailleurs, mais je n’avais aucun idée du lieu,

ni

de l’origine géographique de leurs parents.

Enfin, j’avais retrouvé aussi dans des notes

généalogiques du site Geneanet, quelques informations sur

l’épouse de Jean LAMBERT :

« Anna Jehanne Truitard, née le 14 octobre 1898 à

Bois-Colombes (Hauts de Seine) ».

Mais nous n'avions encore aucune trace de leur fille. Je ne me

souvenais pas de son prénom. Je ne l’avais vue

qu’une fois en 1961. Elle avait alors quelques années de

plus que moi, peut-être 23-25 ans à l’époque.

Elle serait donc née vers 1936-1938. Mais

qu’était-elle

devenue ? Je me souviens qu’elle avait été

très surprise qu’à La Seyne, on avait son

père en grande estime, et qu’on le considérait

comme une personnalité d’exception – car, elle, ne

l’avait pas connu, et sa mère ne lui avait en

peut-être jamais dit grand chose, et peut-être pas en bien

? Donc, si elle a eu des enfants et des petits-enfants il est à

craindre qu’ils n’aient jamais beaucoup entendu parler de

leur grand-père et arrière grand-père Jean et

qu’ils n’aient pas cherché jusqu’ici à

savoir qui il était ?? Nous trouvions dommage que la fille de

Jean Lmabert ne connaisse peut-être jamais son histoire

familiale, mais sait-on jamais…

Dans les échanges qui ont suivi, je fis parvenir à

Monsieur GL le maximum de détails que j'avais pu retenir ou

retrouver, notamment des feuilles ou des lettres intercalées

dans les livres ayant appartenu à Jean LAMBERT.

Mais nous n'avions toujours pas d'information objective sur le parcours

de Jean pendant la guerre de 1914-1918, sur les entreprises dans

lesquelles Jean LAMBERT avait travaillé comme ingénieur

avant de faire l’École coloniale, et dans quels pays il

avait travaillé comme administrateur colonial ? Quelques dates

relevées dans ses ouvrages pouvaient seulement laisser imaginer

son parcours après la seconde guerre mondiale (Abidjan,

1947 ; Saint-Louis, 1948 ; Nice, 1949 ; Le Beausset et Toulon,

1951-1953 ; Paris, 1956 ; La Seyne, 1958). La découverte de la

mention d’Abidjan en 1947 m'apparut cependant importante car elle

semblait confirmer le souvenir que j’avais d'une conversation de

Jean avec mon père sur la Côte d’Ivoire et sur sa

rencontre avec Houphouët-Boigny. Ceci se passait donc

après qu’il dût quitter son poste à

Fort-Lamy, sanctionné par de Gaulle. (Il disait qu’il

avait été ramené en France par avion « entre

deux gendarmes »). Ces dates de 1947 et 1948 montrent qu’il

serait retourné dans plusieurs pays africains après ces

évènements (de Gaulle ayant quitté le pouvoir en

janvier 1946).

Comme élément nouveau, j’avais retrouvé un

échange de courriers de 1958 entre Jean LAMBERT et

l’auteur du livre “Le poids de l’Afrique”

(Charles-Henri Favrod), qui rapportait de manière critique

l’action de Jean LAMBERT au Tchad. Courrier dans lequel Jean

LAMBERT avait relevé des “erreurs flagrantes”, suivi

par la réponse de l’auteur du livre qui reconnaît

avoir été de bonne foi mais abusé par des

informations inexactes venant de la part d'une personne qui lui avait

paru être une caustion suffisante... Egalement, on rencontrait

dans plusieurs ouvrages de Jean LAMBERT des annotations de sa main

qu’il portait parfois en marge au cours de ses lectures.

C’étaient souvent des critiques, parfois acerbes, souvent

avec humour. Et l’on trouve de ces annotations dans tous les

types d’ouvrages, qu’il s’agisse de politique, de

philosophie, de romans, de mathématiques, etc., preuves de son

immense culture et de ses convictions. Il est notamment très dur

avec Simenon : « (...) ce n'est qu'un aspect de son racisme, si

bien partagé entre la presque totalité de la bourgeoisie

française ». Cela renseigne aussi sur son écriture,

très caractéristique et toujours très fine.

Un autre élément à prendre en compte était

la tombe de Jean LAMBERT à Saint-Pardoux-la-Croisille que

j'avais sur laquelle j'avais remarqué, en 1991,

l’inscription “Jean LAMBERT – Ami du peuple” et

sa photo - qui ne figuraient pas lors de ma première visite en

1963. Elles avaient été rajoutées (mais par qui ?).

Précisément, en juin 2013, Monsieur GL envisagea de se

rendre en France et de passer notamment à

Saint-Pardoux-la-Croisille pour savoir si

la tombe de Jean LAMBERT n'était pas en

déshérence. Et il eut la surprise de découvrir que

la femme de Jean LAMBERT avait été inhumée avec

lui et que la tombe était parfaitement entretenue. Un

extraordinaire hasard a fait qu'ils aient pu parler aussi avec Monsieur

TOURETTE, qui était le propriétaire de

l’hôtel au moment du décès de Jean LAMBERT et

qui était précisément de passage à

Saint-Pardoux où il ne réside plus depuis longtemps

(l'hôtel ayant maintenant fermé). Monsieur TOURETTE se

souvenait (52 ans après !) des derniers jours de Jean LAMBERT

qui, la veille de sa mort « avait rencontré un

médecin à Tulle qui lui avait annoncé qu’il

allait devenir aveugle dans les six mois ». Il se souvenait aussi

« de la femme et de la fille de Jean LAMBERT qui étaient

venues au moment du décès ainsi que de personnes de la

Seyne-sur-Mer venues après le décès.

|

|

Tombe de Jean LAMBERT et de

son épouse à Saint-Pardoux-la-Croisille en 2013

(Photos GL)

|

A ce moment-là (juin 2013), voici comment je pouvais

résumer les informations en ma possession :

- - Un fait nouveau, c’est tout d’abord le

fait que la femme de Jean LAMBERT ait été inhumée

auprès de lui. Je n’avais d’ailleurs jamais su la

date de décès exacte de Jeanne LAMBERT (Anna Jehanne

TRUITARD, d’après l’état-civil). Lors de mon

dernier passage à Saint Pardoux la Croisille, le 30 juillet

1991, il n’y avait aucune plaque mentionnant Jeanne LAMBERT,

décédée pourtant 2 ans auparavant. Le corps de

cette dernière a donc dû être

transféré auprès de celui de son mari après

1991. La tombe est en effet parfaitement entretenue, la pierre tombale,

qui apparaissait déjà dégradée en 1991, a

été remise à neuf, sans doute à une date

récente. Ce qui indique que des descendants s’en occupent.

Sa fille ? Des petits-enfants ??

- -

Il est extraordinaire que l’ancien

propriétaire de l’hôtel après autant

d’années et qu’il ait conservé de Jean

LAMBERT et de son décès des souvenirs aussi vivaces. Ce

décès brutal dans son établissement (et, je crois,

pendant des festivités locales - ce qui avait compliqué

les choses car il avait fallu mettre de la discrétion dans la

venue de gendarmes à l’hôtel et

l’enlèvement du corps).

- - Ce que j’ignorais aussi (ou que j’avais

peut-être oublié), c’est que Jean avait

rencontré la veille un médecin à Tulle. Certes, il

avait dit à mon père au cours des mois

précédents que, comme conséquence de son

diabète, il risquait d'avoir progressivement un

décollement de la rétine et que, si cela se produisait et

qu’il devenait aveugle, vu que sa grande passion était la

lecture, il mettrait fin à ses jours. Et quand nous avons appris

son décès (et qu’il avait laissé un mot sur

sa table de nuit, dont je crois me souvenir que c’était :

« J’en ai marre. Obsèques civiles. Ni fleurs ni

couronnes », nous avions compris que son mal avait

progressé. Mais cette visite à un médecin de Tulle

la veille de son décès ne nous avait jamais

été rapportée, du moins je ne m'en souviens pas.

- - Ce qui me surprend dans le souvenir du directeur de

l’hôtel, c’est la venue de la femme et de la fille de

Jean « au moment du décès ». Car il me semble

que le décès fut ignoré de ses amis et de sa

famille pendant une certaine période. Ignoré de sa

famille, car c’est mon père qui, le premier, avait

réussi à joindre la sœur de Jean à Nice,

qu’il lui avait demandé de venir au plus vite en

prétendant que Jean était au plus mal. La sœur, qui

se déplaçait difficilement, avait hésité

à entreprendre le voyage. Mon père avait dû la

rappeler et insister pour qu’elle vienne chez nous, et

c’est seulement là qu’elle avait appris le

décès et qu’elle avait dit qu’il fallait

prévenir « ma belle-sœur ». Nous ne savions

pas alors que Jean avait été marié et avait une

fille. Sachant que le décès ne fut connu de mon

père que 1-2 semaines après (vu que la police

était venue à l’appartement de Jean sans

succès et avait ensuite interrogé des voisins dont le

marchand de journaux d’en face qui n’avait pu renseigner la

police sur le moindre membre de la famille qui aurait pu être

retrouvé, et qui n’avait signalé le

décès de Jean à un ami de mon père

qu’incidemment, je crois 1-2 semaines après le 1er

septembre. Ceci pour dire que le décès ne fut connu de la

sœur de Jean, puis de sa femme et de sa fille que vers la fin

septembre. Elles n’avaient donc pu aller à Saint-Pardoux

au moment du décès. Elles ont dû évidemment

s’y rendre ensuite, peut-être en octobre, et ont dû

s’occuper de la tombe à ce moment-là.

- - La tombe, je l’ai vue, avec mon père, 3 ans

plus tard, fin août ou tout début septembre 1964. (Et non

1963 comme j’avais dû l’écrire initialement).

Et nous avions logé chez M. Tourrette et parlé

naturellement avec lui de Jean LAMBERT. S’il se rappelle de

personnes venues de La Seyne-sur-Mer, c’est peut-être de

nous. Mais il n’est pas impossible que d’autres amis de

Jean soient venus sur sa tombe dans les mois ou les années qui

ont suivi son décès.

Voilà ce que je pouvais dire en me replongeant dans mes

souvenirs (d’il y a plus de cinquante ans !) et en indiquant les

points qui me paraissaient correspondre exactement à mes

souvenirs

et ceux que j’ignorais ou dont je n’avais pas le même

souvenir. Restait à ce moment-là (juin 2013) à

retrouver ceux ou celles qui avaient continué à

entretenir la tombe de Saint-Pardoux, ce qui

aurait pu amener à rétablir le contact avec la fille de

Jean LAMBERT ou ses descendants, car d’autres documents originaux

sur Jean LAMBERT (je pensais aux photos de Jean, en uniforme

d'Administrateur, à Fort-Lamy, avec Charles GAULLE et

René PLEVEN, photos que sa fille avait précieusement

recueillies) étaient certainement en leur possession.

Or, quelques semaines plus tard, le 30 juillet, Monsieur GL m'informa

que

les choses avaient beaucoup avancé : c'était bien la

fille de Jean LAMBERT, Paule LAMBERT [un prénom qui rappelle

bien sûr Paul LAMBERT, frère aîné

de Jean, normalien tué à la guerre en 1915], qui

avait fait rajouter sur la tombe une plaque au nom de sa mère et

qui chargeait quelqu’un de l’entretien de la tombe. Paule

LAMBERT l'avait contacté. Elle était

maintenant âgée de 80 ans et vivait aux États-Unis

depuis une trentaine d’années. Elle n’avait pas de

descendants. Paule s'était montrée très

désireuse de pouvoir parler avec quelqu’un qui avait connu

son père, et j'acceptai naturellement de lui communiquer mes

coordonnées téléphoniques. Mais je n'arrivai pas

à réaliser que la fille de Jean pouvait avoir

aujourd’hui 80 ans ! Il est vrai que, lorsque je l’ai

rencontrée, une seule fois, en 1961, j’avais 17 ans et

elle avait quelques années de plus que moi, entre 25 et 28 ans,

me semblait-il.

Fin août 2013, je fus en effet appelé pour la

première fois au téléphone par Paule LAMBERT.

Ce fut une grande joie et une grande émotion. Nous

avions parlé plus de 45 minutes et elle m’avait

conté les

principaux épisodes de sa vie, de celle de sa mère et de

celle de son

père, telle qu’elle avait pu la reconstituer

d’après tout ce qu’avait

pu lui dire sa mère, son grand-père ou d’autres

membres de la famille.

J’ai essayé d’écrire rapidement, au fur

à mesure, ce qu’elle me disait,

mais je n’ai évidemment pas pu tout noter tant elle avait

de détails à

me livrer. Je n’ai pas pu, non plus, faute de temps, lui demander

un

certain nombre de choses sur elle, notamment pourquoi elle était

partie

un jour pour les États-Unis et y était restée.

Finalement, elle savait beaucoup plus de choses que je ne le

pensais

sur son père, et elle m’en a aussi beaucoup appris.

Parfois, l’histoire

coïncidait très bien avec ce que j’en savais par mon

père. Mais,

concernant de nombreux aspects de sa vie, au contraire, bien

qu’il ait

passé de très nombreuses heures à bavarder avec

mon père, Jean ne les

avait jamais évoqués. A commencer bien sûr par le

fait qu’il était

marié, qu’il avait une fille, qu’il avait revu sa

femme à plusieurs

reprises, ou que son père était

décédé en 1960, à Nice. Ce que j’ai

découvert aussi, c’est que Mme LAMBERT et sa fille

étaient revenues

régulièrement, et pendant de nombreuses années,

à La Seyne, à

l’appartement de Jean. Et que ce n’était que

récemment que Paule avait

mis l’appartement en location et l’avait vendu.

J’étais persuadé, aux

dires de mes parents, comme je vous l’avais écrit, que Mme

LAMBERT y

était venue seulement quelques années et qu’ils ne

l’avaient plus vue après 1965 ou 1966. Paule me dit au

contraire qu’elles avaient essayé de retrouver

la trace de mon père mais que, dans le quartier, on lui avait

dit que

nous étions partis, sans autre précision. Il est vrai que

nous avions

déménagé entre temps, mais ce n’était

qu’à quelques centaines de

mètres, et il est regrettable que le contact ait

été ainsi rompu alors

que Paule et sa mère étaient revenues tout près de

chez nous pendant

encore une vingtaine d’années, jusque dans les

années 1980.

J’ai toujours pensé que Jean LAMBERT était un

personnage d’exception,

tel qu’on en rencontre très peu dans une vie (pour les

modestes

habitants d’une petite ville de province que nous étions),

qu’il avait

eu une existence et une carrière hors du commun (début

d’études médicales, qu'il abandonne ;

mobilisé en 1918 comme médecin-auxiliaire ; études

d’ingénieur (chimie, électronique) à

Grenoble ; il ne peut jamais garder longtemps ses emplois de cadre car

il soutient toujours

les pauvres et les faibles, il défend toujours les ouvriers et

les incite à se révolter ; il est donc renvoyé de

partout ; il entre à l'École coloniale et fait

carrière en Afrique ; mais, là aussi, il soutient

toujours les Indigènes contre les Européens et il est

finalement limogé par de Gaulle ; il gagne plus tard son

procès en Conseil d'État et obtient en réparation

le versement de 5 ans de salaire). Bien qu'ayant eu une

éducation bourgeoise, raffinée (grand

père

inspecteur d’académie, père doyen

d’université), rapidement, sa nature

révoltée prend le dessus, surtout

après la mort de son frère (1915) et de

sa mère (1922), et il quitte très vite sa

famille. Mais c’était aussi

apparemment une nature complexe, et, il me semble, difficile à

décrypter. Quelqu'un d’une curiosité et

d’une culture encyclopédique, et qui devait être

fascinant, mais peut-être à l’étroit dans la

vie quotidienne.Je ne crois pas que sa fille soit parvenue

à comprendre ou

expliquer de manière rationnelle les raisons du comportement de

son

père avec elle et avec sa mère. Un certain nombre de

choses nous

échappent peut-être, pour lesquelles Jean, homme

particulièrement

intelligent, avait sans doute ses raisons, que nous ne

connaîtrons

jamais. J’ai parlé à Paule LAMBERT des photos (avec

Charles de Gaulle et René

Pleven, entre autres) que Jean avait montrées à mon

père. Elle les

avait conservées, effectivement, et m’en a envoyé

des copies que j’ai

reçues il y a quelques jours. Dans un courrier du 3 septembre,

elle m’a envoyé aussi de nombreuses

photocopies de la carrière professionnelle de Jean et de ses

activités

dans la Résistance au régime de Vichy, qui lui avaient

valu saisie de

tous ses biens et même condamnation à mort.

3

septembre 2013 : Premier courrier de Paule LAMBERT

Chers

amis,

Voici

enfin les documents promis. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler

avec vous au téléphone et j'aime revivre tous les

souvenirs attachés à mon père que vous avez mieux

connu que moi. Je ne sais plus très bien ce que je vous ai dit

car, en même temps, j'ai parlé à GL plus ou moins

des mêmes choses. Donc, si vous avez des questions, quelles

qu'elles soient, je serai heureuse d'y répondre.

L'histoire

de la traction avant m'a bien amusée.

Très

amicalement

PL

|

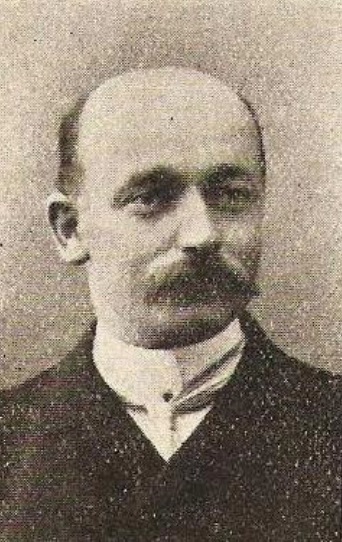

Jean LAMBERT à

l'École Coloniale (année 1926/1927) : le 4e assis en

partant de la droite

|

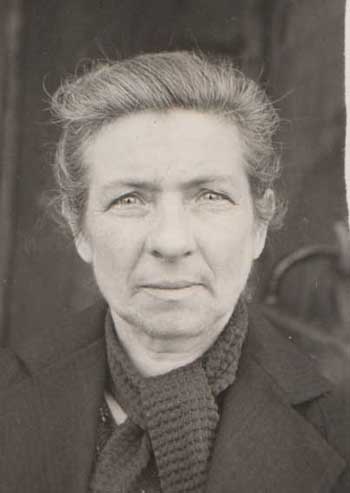

Photos

d'identité et de famille

|

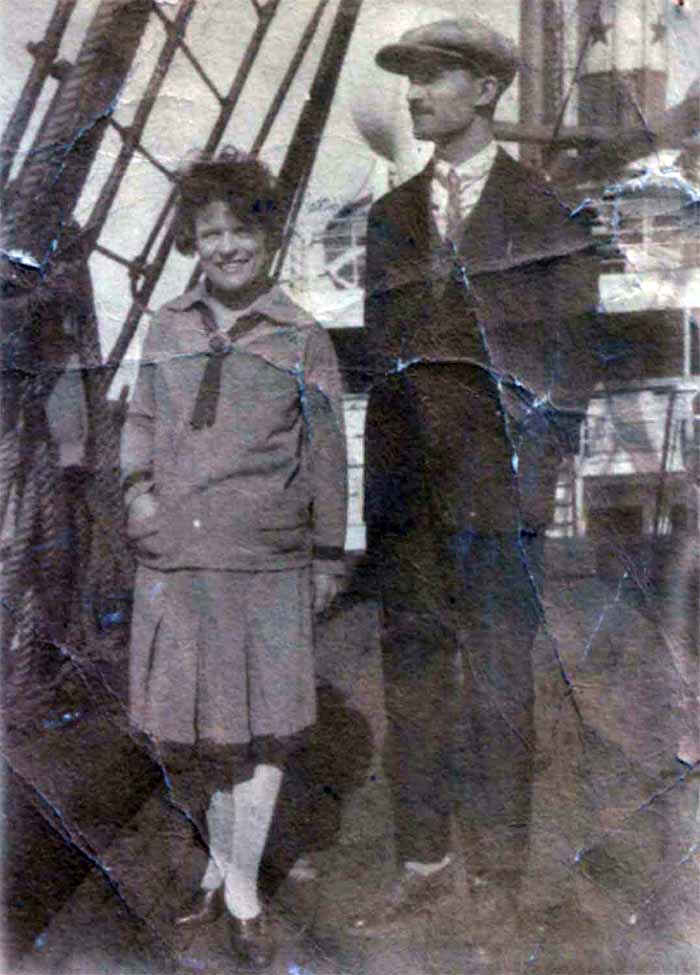

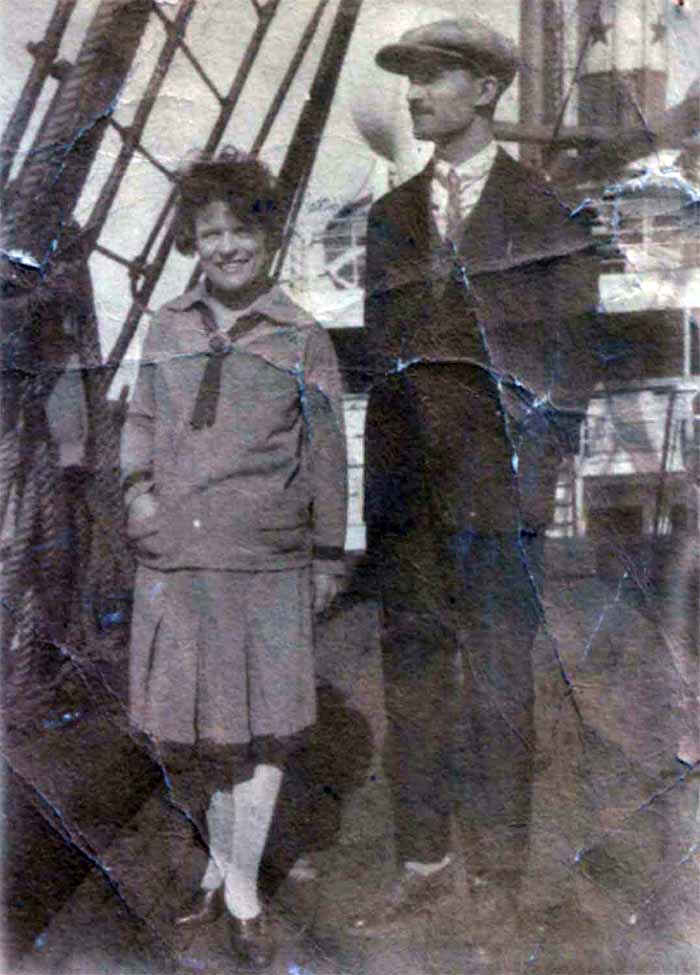

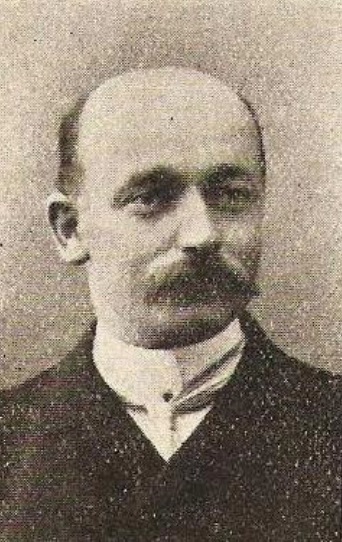

Photo de la

carte de la Bibliothèque Nationale 1929/1930

|

|

Jean LAMBERT

et son épouse, en route pour l'Afrique

|

|

Photo

d'identité, non datée

|

|

Photo

d'identité, non datée

|

Photos

d'Afrique

|

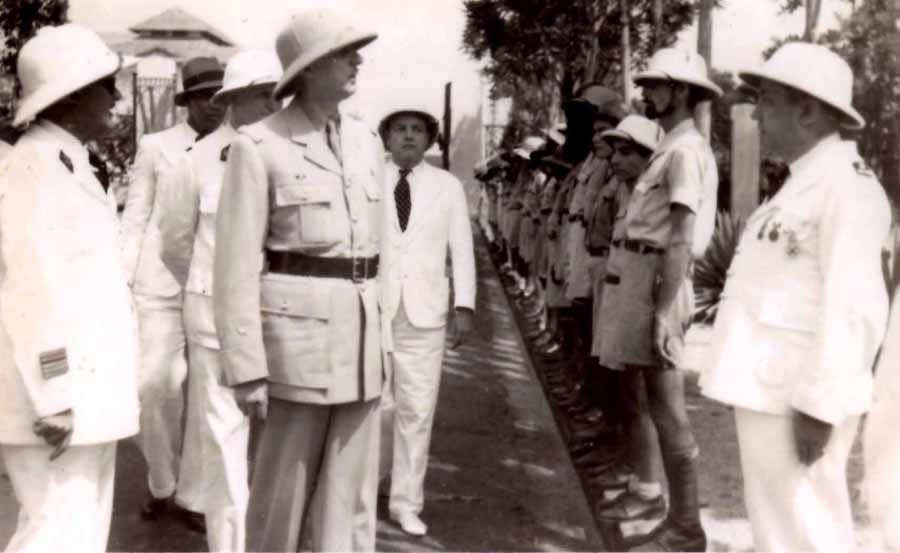

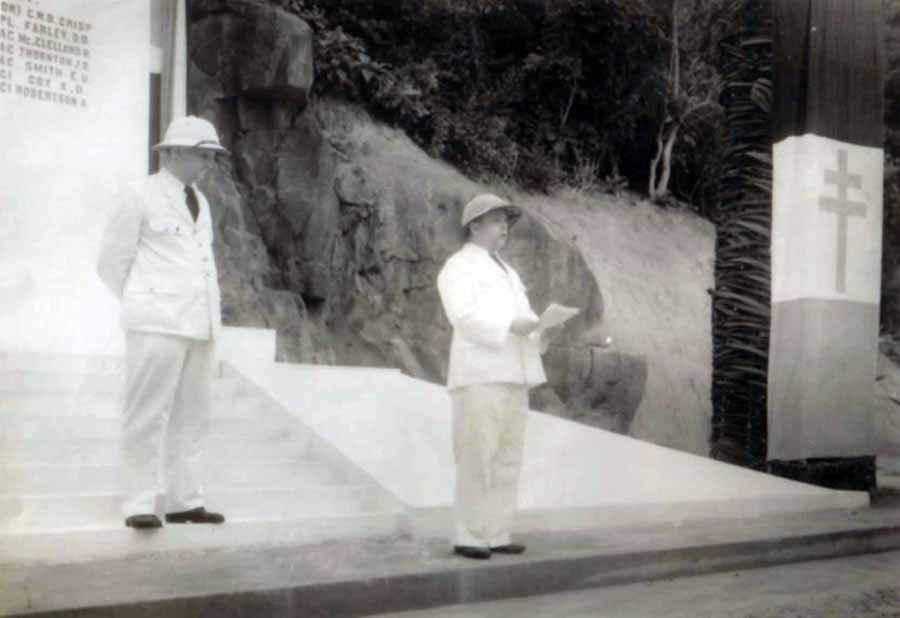

1943

|

|

|

|

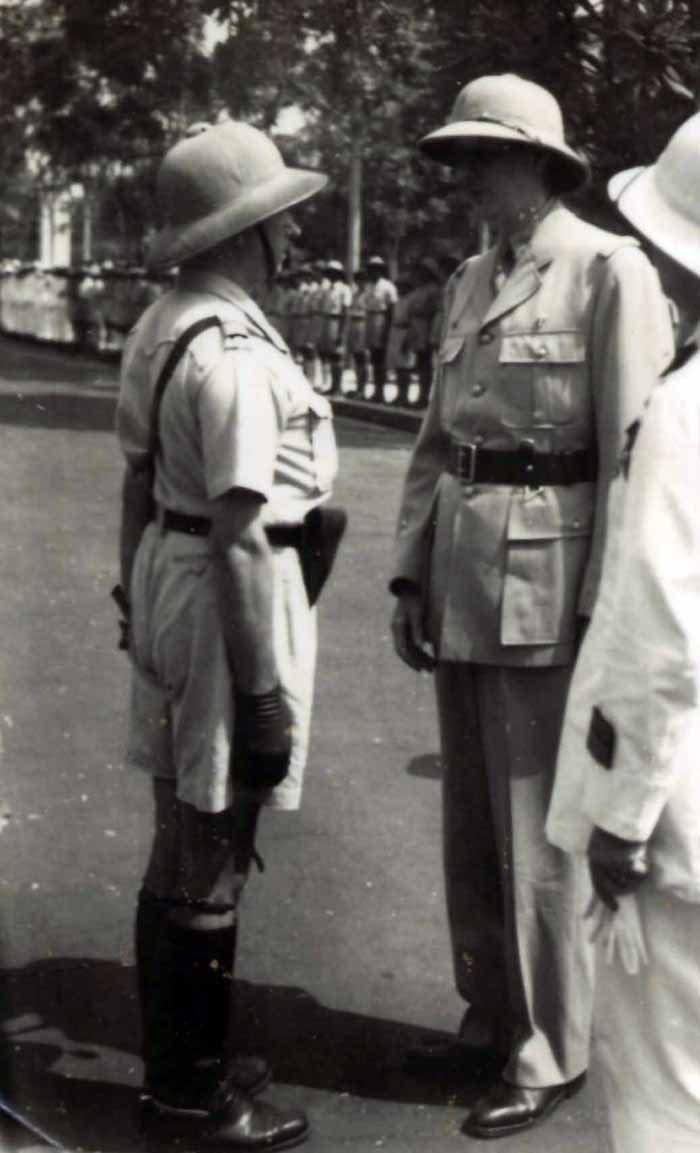

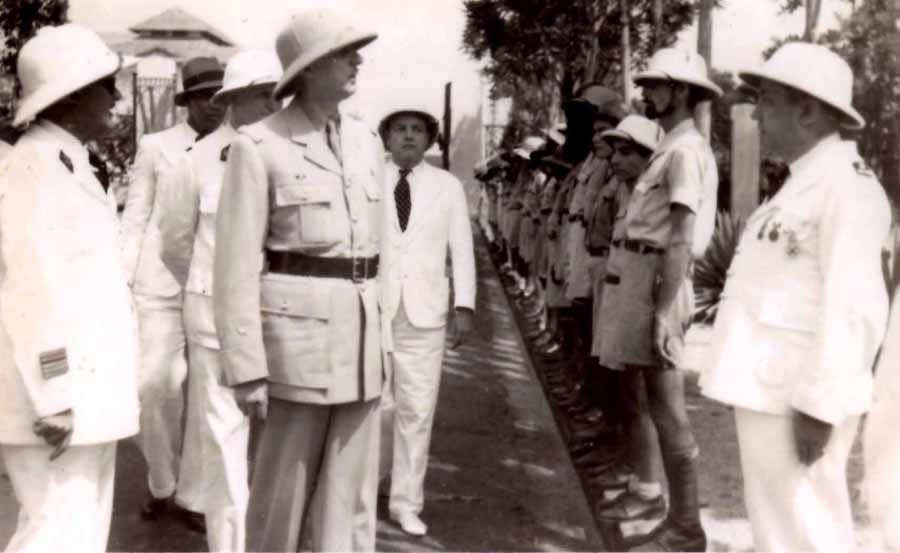

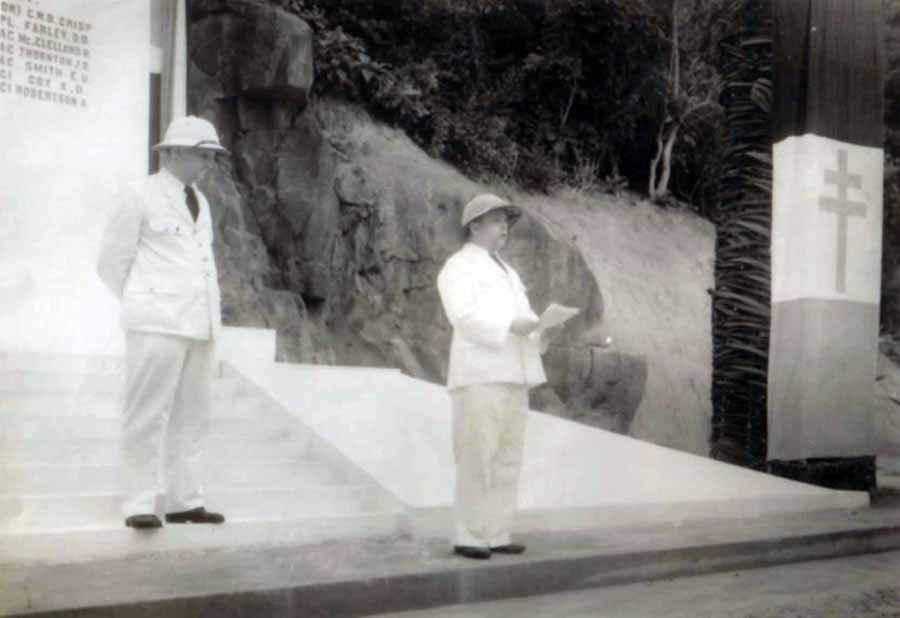

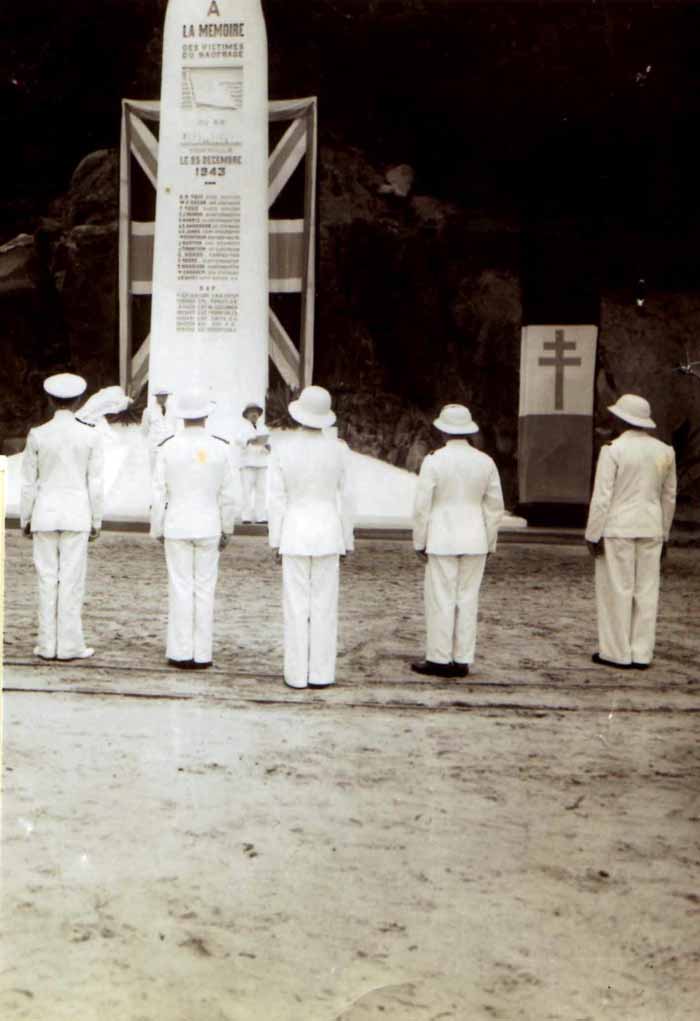

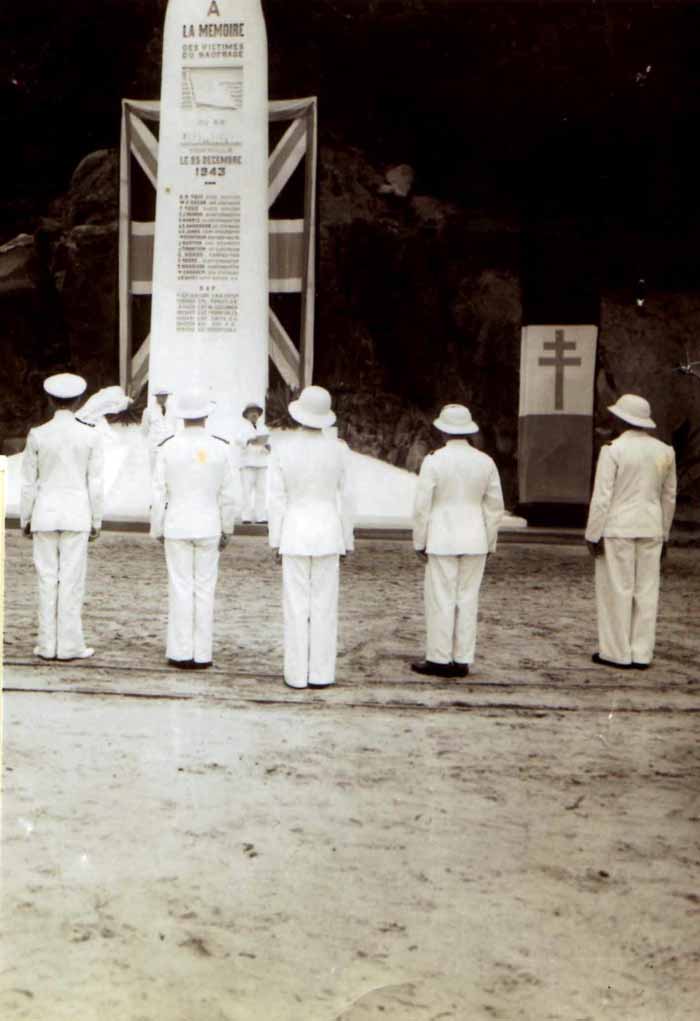

| Cérémonie autour

du monument funéraire (Sassandra, Côte d’Ivoire) qui rend hommage aux victimes du

torpillage du

s.s. Dumana le 24 décembre 1943. La photo du bas représente le monument aujourd'hui

|

Photos

d'un lieu inconnu (à identifier)

|

|

J’ai

été très ému de découvrir ces photos

de Jean, beaucoup plus jeune,

avec encore des cheveux ! dans sa tenue blanche d’Administrateur

en

Afrique. Si mon père (décédé il y a 6 ans),

qui avait une estime

infinie pour Jean, était encore de ce monde, il aurait

été extrêmement

intéressé de revoir ces photos et de découvrir

aussi tous ces aspects de la

vie de Jean, qu’il a ignorés. Et il aurait admiré

comment, grâce à

internet, il était devenu possible de renouer des contacts avec

des

familles amies, aussi éloignées et si longtemps

après !

Jean LAMBERT

est mort, il y a maintenant 52 ans, et pourtant, à La

Seyne-sur-Mer, plusieurs responsables politiques de

l’époque (à qui

j’ai parlé de Jean récemment), tous

octogénaires, se rappellent

parfaitement de lui, de son visage et de sa stature, bien qu’ils

ne se

souviennent plus très bien de son parcours (administrateur ?

Afrique ?

écrivain ?). Ils m’ont rappelé qu’au

début des années 1960, peu après

la disparition de Jean, une Cellule du Parti communiste du quartier

Berthe (un quartier populaire de La Seyne), avait été

dénommée «

Cellule Jean LAMBERT ».

Il y eut par la suite deux autres conversations

téléphoniques et deux autres courriers de Paule LAMBERT

avec, à chaque fois, de nouvelles précisions et l'envoi

de nouvelles photocopies de documents retrouvés sur la vie et la

carrière de Jean LAMBERT.

Mais la date et le lieu des photos prises en Afrique, notamment lors

d'une visite de Charles de GAULLE n'ont toujours pas pu être

déterminés avec certitude. Certaines photos auraient pu

être prises à Fort-Lamy, à l'époque ou Jean

LAMBERT y fut Administrateur-Maire et de GAULLE et PLEVEN se sont

rendus plusieurs fois, ce pays s'étant, le premier d'Afrique,

à s'être rallié à la France Libre (PLEVEN

dès 1941). J'ai en effet le souvenir que Jean LAMBERT fut

limogé par de GAULLE après l'affaire de la mosquée

de Fort-Lamy. Il y a pourtant, dans la série de photos, celle d'une

cérémonie autour

du monument funéraire qui rend hommage aux victimes du

torpillage du

s.s. Dumana le 24 décembre 1943, monument qui se trouve,

aujourd’hui

encore, à Sassandra, en Côte d’Ivoire. Alors, ces

photos (si elles sont vraiment

toutes de la même série) pourraient plutôt dater de

la période en

Côte d’Ivoire, après septembre 1943. A partir de

cette époque, Jean LAMBERT est en effet affecté au poste

d'Administrateur, Chef de cabinet de M. le Gouverneur de Côte

d'Ivoire. Mais pourtant de Gaulle ne semble être venu pour la

première fois à Abidjan que le 15 janvier 1944. Jean

LAMBERT n'aurait alors pas été limogé par de

GAULLE à Fort-Lamy, mais il l'aurait été plus tard, en

1947 (et ce n'était plus par de GAULLE lui même, qui

n'était plus au pouvoir), et pour ses idées politiques,

au

moins autant que pour cette affaire de mosquée.

28 novembre 2014 : Courrier

à Paule LAMBERT

Bonjour Paule,

J’avais promis de vous faire parvenir de nouveaux textes

biographiques de votre père. (...) Vous trouverez donc ci-joint

deux textes biographiques destinés au Dictionnaire Biographique

du Mouvement Ouvrier et Social Français (dont il existe une

version imprimée et une version en ligne) :

- L’un qui avait été écrit par un

historien

de la région de Grenoble (Pierre Broué) et qui

s’arrête en 1924, l’auteur ayant alors perdu la trace

de Jean LAMBERT dans les archives locales.

- L’autre qui prend en compte la suite de la vie de votre

père à partir des informations en ma possession,

complétées par les échanges que j’ai eus

avec Gérard LAMBERT et avec vous, le tout remis en forme dans le

style standardisé de ces notices biographiques (écriture

au passé, ton neutre, état civil contrôlé,

sources) par mon ami historien Jacques Girault (qui habitait autrefois

le même immeuble que ma famille et qui avait donc aussi connu

votre père à la fin des années 50).

Pendant de nombreuses années, seule la première

version

de la biographie de votre père avait figuré, sans que

nous nous en doutions, dans le Dictionnaire. Jacques Girault a

maintenant adressé la version complétée à

l’Éditeur pour qu’elle remplace l’ancienne.

Je pense que la première version retiendra

particulièrement votre intérêt car elle

témoigne des opinions et des actions extrémistes voire

anarchistes de votre père à cette époque, sans

doute, comme vous me l’avez expliqué, en réaction

à la disparition tragique de son frère, puis de sa

mère.

La dernière version de la biographie, qui a

été

mise sur internet, peut toujours faire l’objet de

compléments ou de rectifications. Donc, si vous constatez des

anomalies ou des oublis, vous pouvez m’en informer pour que nous

opérions les corrections que vous souhaiteriez voir

apparaître.

Dans cette attente, recevez toute mon amitié.

Jean-Claude Autran

4 décembre 2013 : Courrier de Paule LAMBERT

Bonjour Jean-Claude,

Merci infiniment de m'avoir envoyé ces deux biographies qui

me sont

très précieuses. Comme vous l'avez deviné, cela

m'a beaucoup interessée

de découvrir ce que faisait mon père avant d'entrer dans

la vie de ma

mère. Ces informations sont nouvelles pour moi mais

correspondent bien à l'état d'esprit qui dut être

celui de mon père, esprit de révolte

après la mort de son frère dans les tranchées et

toutes les

pertes de vie qui ont marqué la guerre de 1914. GL me

disait aujourd'hui que la moitié de la promotion de Paul a l'ENS

y a

perdu la vie : 9 élèves sur 18. N'est-ce pas affreux ?

N'est-ce pas un

gachis abominable et une perte de cerveaux remarquables qui auraient pu

apporter beaucoup à la société ?

Merci aussi de la photo de votre famille que je viens d'imprimer.

Je

peux ainsi mieux vous imaginer. Quelle belle famille ? Vous avez l'air

très heureux tous les cinq sous le beau ciel de Provence.

Merci encore, cher Jean-Claude.

Toutes mes amitiés, à vous, à Yolande et

à vos trois fils.

PL

21 janvier 2014 : Courrier de

Paule LAMBERT

Cher Jean-Claude,

J'ai retrouvé des papiers relatifs à mon

père, qui

sont susceptibles de vous intéresser. Ci-joint les copies :

1) Récapitalatif des activités de

Jean LAMBERT jusqu'en 1945.

2) Affectations successives en Afrique.

3) Rapport officiel (par l'administration de

Vichy) du passage clandestin de mon père au Libéria.

4) Jugement par contumace prononcé par

le tribunal militaire de Dakar.

5) Appel lancé à la radio d'Accra.

6) Demande d'affectation au corps

expéditionnaire indochinois (Je n'avais jamais eu connaissance

de cette démarche qui semble ne pas avoir abouti).

Il apparaît que mon père s'est aussi engagé

volontaire pour combattre dans l'armée française en mai

1940 (il devait avoir une idée derrière la tête),

que, dans ce but, il s'est rendu à Sète, mais que cette

affectation lui a été refusée et qu'il a

été estimé plus utile de lui redonner un poste en

Afrique après son congé en France (c'est la

période où nous avons vécu ensemble, tous les

trois, à Dijon). Il a été alors affecté en

Côte d'Ivoire, d'où il s'est enfui pour se rendre au

Libéria et rejoindre les Forces Françaises Libres.

En février 1942, il est affecté au Tchad, à

Fort-Lamy, et c'est là que les photos ont dû être

prises avec de Gaulle.

Les pièces du puzzle se mettent peu à peu en place

et,

grâce à vous, je commence à avoir une vision

d'ensemble et j'en suis ravie.

J'espère que vous n'avez pas été

touchés

par les inondations qui affectent tout le Var. Ici, nous entrons encore

dans une tempête de neige et il fait très froid.

A vous et à Yolande, j'envoie toutes mes amitiés les

plus sincères.

PL

Jean Lambert : activités jusqu'en

1945

- Né à Dijon le 22 novembre 1898.

- Baccalauréat en 1914 et 1915.

- Étudiant en médecine en 1915-1916-1917.

- Mobilisé en avril 1917.

- Infirmier de 2e classe, puis médecin-auxiliaire.

- Front des Vosges, puis Macédoine.

- Démobilisé en février 1920.

- Adhère à la section de Dijon du Parti en mars 1920.

- Participe à la lutte pour le rattachement à la

3ème Internationale.

- Arrêté lors de la manifestation vontre l'inauguration du

monument de Bossuet et condamné par le tribunal de simple police

à 5 francs d'amende.

- Licencié ès-sciences en juillet 1921.

- Étudiant à l'Institut Électrotechnique de

Grenoble d'octobre 1921 à juillet 1923. Fait partie de la

section de Grenoble.

- Secrétaire-adjoint de la Fédération Communiste

de l'Isère.

- Condamné en mai 1923 par le Tribunal correctionnel d'Annecy

à 800 francs d'amende pour un article paru dans le journal local

du Parti, "Le Travailleur de l'Isère".

- Diplômé Ingénieur électricien en juillet

1923.

- En juillet 1923, à sa sortie de l'Institut Électrotechnique, le

directeur de l'Institut refuse de le placer à cause de ses

opinions politiques.

- S'embauche comme manœuvre dans une usine de pros chimiques de Saint-Fons (banlieue de Lyon).

- Milite à la section de Saint-Fons.

- Secrétaire du syndicat (C.G.T.U.) des Pros Chimiques de

Lyon.

- Participe en janvier 1924 au congrès de Lyon du Parti.

- Désigné par le congrès comme membre de la

délégation qui devait assister aux obsèques de

Lénine. (La délégation n'est d'ailleurs pas

partie, les obsèques ayant eu lieu sans délai).

- Mars 1924 : Ingénieur électricien aux "Exploitations

électriques à Langres". Milite à la section de

Langres.

- Octobre 1924 : Ingénieur chimiste aux usines du

"Bi-Métal" à Alfortville.

- Secrétaire-adjoint du rayon d'Alfortville.

- Secrétaire-adjoint de la Fédération des Pros

Chimiques (C.G.T.U.).

- Octobre 1925 : Ayant porté la contradiction au nom du Parti

à une réunion publique à Alfortville, est

renvoyé des usines du "Bi-Métal".

- Ingénieur aux usines de la S.E.V. (Issy-les-Moulineaux).

- Milite à la cellule de l'usine.

- Ayant fait grève le 1er mai 1926, est renvoyé de la

S.E.V. le 2 mai.

- Ingénieur-chimiste au Comptoir des Alcaloïdes à

Noisy-le-Sec.

- Janvier 1927 : Entre dans l'administration coloniale comme Adjoint

des Services Civils de l'A.E.F.

- Affecté aux chantiers du chemin de fer Congo-Océan, a

fourni les éléments de la campagne menée par le

Parti en 1929 et 1930 contre les abus commis au Congo-Océan.

- A cessé de cotiser au Parti en 1927 car il n'existait pas de

section en A.E.F.

- 1930 : Nommé Administrateur-Adjoint des Colonies.

Affecté au Tchad.

- 1937 : Affecté au Moyen-Congo. Dénonce officiellement

les abus commis par la mission catholique de Franceville et par

l'évêque de Libreville, TARDY.

- Mai 1939 : Nommé Administrateur

des Colonies.

- Mai 1940 : Rapatrié en France, malade.

- Novembre 1940 : Affecté en A.O.F., en Côte d'Ivoire.

- Août 1941 : Muté de Gagnoa (Côte d'Ivoire)

à Touba (Côte d'Ivoire) pour avoir « saboté les

cérémonies de la Semaine impériale de

Pétain ».

- Décembre 1941 : Abandonne son poste de Touba et gagne le

Liberia pour rejoindre les F.F.L. Après un emprisonnement de 15

jours au Liberia, traverse à pied tout le Liberia et s'embarque

à Monrovia.

- Février 1942 : Affecté à la mission des Forces

Françaises Libres d'Accra (Côte de l'Or) où il est

chargé du bulletin d'information de la station de radio.

- Avril 1942 : demande à partir à l'armée Leclerc.

Affectation refusée. Est affecté au Tchad [dont le gouverneur Félix

Éboué proclame le 26 août 1942 le ralliement

à la France Libre]. Administrateur-Maire de Fort-Lamy,

puis chef du département de Batha (Tchad).

- 5 septembre 1942 : Condamné à mort pour "trahison" et

à la confiscation des biens par le Tribunal militaire de Dakar.

- Septembre 1943 : Affecté en Côte d'Ivoire par le

Gouvernement provisoire d'Alger. Chef du Cabinet du Gouverneur de la

Côte d'Ivoire, puis Chef du Bureau des Affaires politiques de la

Côte d'Ivoire.

- Août 1945 : Rentre en France en permission de détente.

Reprend sa carte du Parti à Dijon. Médaillé de la

Résistance Française.

|

Affectations successives de Jean

LAMBERT en Afrique (de 1927 à 1940) :

I° séjour

|

Février 1927

Janvier 1929

Novembre 1929

|

Chargé des cultures

vivrières des chantiers du chemin de fer Congo-Océan

Congé de convalescence de six mois

Stagiaire à l'Ecole Coloniale

|

2° séjour

|

26-5-1930

Juin 1930

Juin 1932

|

Affectation à l'A.E.F.

Chef de subdivision de Massakory

Congé administratif de 6 mois

|

3° séjour

|

Mars 1933

Août 1933

Juin 1934

Décembre 1934

Mars 1936

|

Chef de subdivision de Ngouri

Adjoint au chef de circonscription du Kanem

Adjoint au chef de circonscription du Mayo-Kebbi

Chef de subdivision de Fianga

Congé administratif de 9 mois

|

4° séjour

|

Février 1937

Septembre 1937

Février 1938

Juillet 1938

Avril 1939

Décembre 1939

|

Chef de subdivision de

Franceville

Chef de subdivision d'Okondja

Évacué sur l'hôpital de Brazzaville

Chef de subdivision d'Aboudéia

Chef de département intérimaire du Salamat

Chef de subdivision d'Aboudéia

Évacué sur l'hôpital de Fort-Archambault :

hospitalisé le 5-2-1940

|

6 février 2014 : Courrier à Paule LAMBERT

Chère Paule,

Encore un

grand merci pour tous les précieux documents que vous venez de

m’adresser.

La vie et le

parcours chronologique de votre père nous sont ainsi connus avec

encore

plus de précisions. Et tous les détails nouveaux que

j’ai découverts me

confortent dans l’idée qu’il fut vraiment un

personnage hors du commun

et animé d’un courage, d’une conviction, et

d’un patriotisme

extraordinaires.

Vos documents

nous font découvrir des choix importants qu’il avait faits

(demande

d’engagement volontaire en 1940, demande à partir dans

l’armée Leclerc

en 1942, demande à d’affectation au corps

expéditionnaire indochinois

en mars 1945), et qui n’apparaissaient pas dans les documents

biographiques rassemblés jusqu’ici. Ils nous permettent

aussi de bien

compléter certaines périodes de sa vie qui étaient

encore obscures, à

la fois au niveau de ses affectations professionnelles en France (et

son activité constante de militant communiste qui dut être

classé parmi

les « durs » de l’époque), et surtout en ce