|

|

|

|

| Biographies familiales | Autres biographies |

Après la publication de ses 10 ouvrages d'histoire locale (entrre 1982 et 2001), Marius AUTRAN, tant qu'il a pu écrire, c'est-à-dire jusque vers 2005 (95 ans), s'est consacré à diverses rédactions, notamment à des biographies de ses ancêtres, et à son autobiographie. En réalité, il avait déjà esquissé les biographies de son père Simon AUTRAN et de son grand-père paternel Auguste AUTRAN dans un cahier datant de la fin des années 60, et il les a simplement complétées et remaniées vers 2001-2002. Par contre, son Autobiographie (200 pages manuscrites) a été rédigée pour la première fois, en 2002-2003, essentiellement de mémoire, sauf pour quelques dates précises qu'il a dû aller rechercher dans ses “Agendas” et ses “Cahiers du retraité”, dans lequel, depuis son départ à la retraite en 1966, il consignait, au jour le jour, puis dans des bilans annuels, de nombreuses informations.

Le texte intégral de l'autobiographie inédite de mon père a été dactylographié et imprimé, mais il n'a été diffusé qu'au sein de la famille. Pour ce qui est de la version mise en ligne sur internet ci-dessous, j'ai estimé nécessaire d'apporter les quelques modifications mineures suivantes :

Jean-Claude AUTRAN

A

voir également, les biographies

des autres membres de la famille (travail en cours)

Ainsi que les

biographies et

photos d'un certain nombre de personnes et de familles amies

de la nôtre : Autres

biographies

Autobiographie de Marius AUTRAN

- « Né le 2 Décembre 1910 à La Seyne-sur-Mer (Var), fils de Simon AUTRAN, matelot mécanicien né à Marseille le 5 décembre 1887 et de Victorine Laurence Charlotte, modiste, née à La Seyne le 4 novembre 1890. »

|

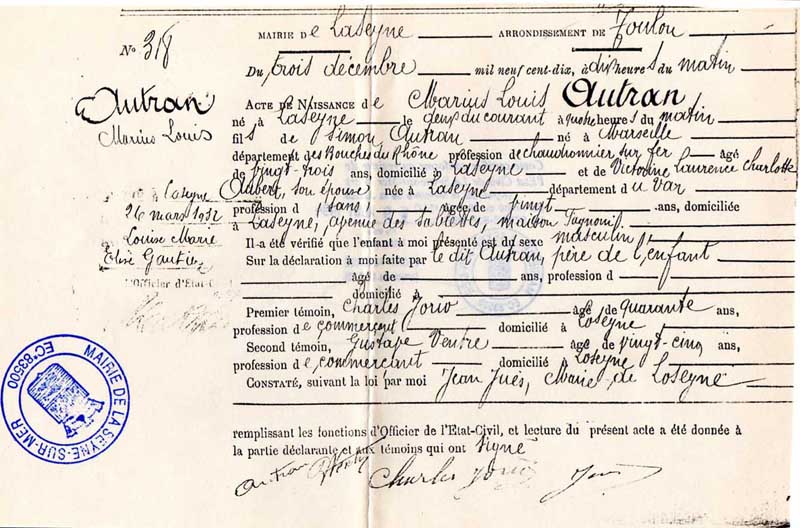

| Acte de

naissance de Marius

AUTRAN, signé du Maire de l'époque Jean JUÈS |

Tels sont les renseignements portés sur les registres de l’état-civil de la mairie de La Seyne-sur-Mer et mon livret de famille. Tout ce qui va suivre n’est écrit nulle part, exception faite de récits particuliers intégrés dans plusieurs ouvrages de la fresque « Images de la vie seynoise d’antan - Récits, portraits, souvenirs ». Tout ce que je vais raconter a été puisé essentiellement aux sources de ma mémoire qui habite encore fidèlement ma vieille tête chenue.

Obligatoirement, le plan de cette relation autobiographique a été établi suivant un ordre chronologique : L’enfance - L’adolescence - La vie scolaire - La carrière d’instituteur - La vie sentimentale - La rencontre avec Louise GAUTIER - La fondation de ma propre famille - Nos joies et nos deuils - Notre longue carrière professionnelle en passant par les villages varois (Saint-Cyr, Le Plan du Castellet - Montmeyan - Carcès) puis La Seyne - Les tribulations locales - Nos enfants - La carrière de notre fils Jean-Claude - Nos installations dans divers quartiers seynois - La guerre et ses désastres - Ma vie politique - Mes activités dans la vie associative et au sein des municipalités - La retraite, longue et fructueuse.

Cette longue énumération est significative d’une vie bien remplie, toutefois sans grands reliefs.

Le flot de tous ces souvenirs que je veux essayer de fixer par écrit est peu illustré par des documents. Certes, on retrouvera après ma disparition : livret de famille, cartes d’identité, livret militaire, brevets de pension, carnet de notes scolaires, rapports d’inspection de l’éduction nationale, cartes d’adhérents à diverses associations, articles de presse, etc.

Ma correspondance privée a été détruite en totalité par mon épouse (lettres des fronts de la guerre, de mon séjour à la prison maritime, par exemple). C’est dommage !

Aucune trace écrite ne reste de ma vie de normalien, des relations avec ma fiancée normalienne.

Malgré toutes les lacunes, je pourrais retracer avec précision toutes les périodes décisives de ma vie. Sans avoir été un héros, j’ai connu des vicissitudes et des tribulations suffisantes pour affirmer leur valeur d’exemple et dont j’espère que mes descendants trouveront quelque intérêt à les lire.

Revenons au point de

départ. Après leur mariage, célébré

le 30 janvier 1909 à Marseille, mes parents vinrent se fixer

à La Seyne-sur-Mer, rue Philippine Daumas, première rue

transversale que l’on rencontre après le rond-point

Kennedy, sur la droite, en allant vers les Sablettes. J’y naquis

l’année suivante.

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

J’ouvre ici une parenthèse pour préciser le nom de la rue. Pendant longtemps, j’ai ignoré qui était Philippine DAUMAS. Cinquante ans plus tard, au hasard d’une lecture dans les documents administratifs municipaux, j’appris que cette honorable personne avait cédé à la ville une bande de terrain gratuitement pour permettre l’élargissement de la rue et la rendre carrossable pour des charrettes, cela au début du XXe siècle. En reconnaissance de sa générosité, la municipalité d’alors décida d’appeler la nouvelle voie « Philippine DAUMAS ». Indiquons en passant que la bienfaitrice fut la première à bénéficier avantageusement de sa largesse - toute sa propriété, mieux desservie par l’élargissement de la rue - en prit plus de valeur.

Ce fut le 2 décembre 1910 (voir le certificat de naissance ci-joint) que je fis mon entrée dans le monde, précisément dans cette rue Philippine DAUMAS, en présence de 3 femmes : ma mère Victorine, bien évidemment, ma grand-mère Joséphine AUBERT, et la sage-femme Madame PUGLIA, personnalité seynoise à qui des centaines d’enfants seynois (garçons et filles) doivent la vie. En ce temps-là on n’appelait un médecin seulement dans les cas d’accouchements laborieux et surtout dangereux.

Au milieu de la rue, à main gauche en allant vers le quartier Cavaillon, mes parents occupaient un appartement des plus modestes. Ils avaient pour voisins Madame et Monsieur Etienne GUEIRARD, professeur à l’école Martini, qui m’enseigna plus tard les mathématiques avec profit pour être admis brillamment à l’Ecole normale d’instituteurs de Draguignan.

|

| Maison natale de

Marius AUTRAN,

3 rue Philippine Daumas (Photo de 2007) |

Les GUEIRARD me contemplaient au berceau et souvent sur leurs genoux, regrettant amèrement eux-mêmes de n’avoir pas pu s’assurer une progéniture.

|

| Marius AUTRAN (en 1911) |

Dès mes premiers pas, ma jeune mère voulut me faire découvrir la mer et les bateaux du port. J’étais émerveillé de voir des multitudes de barques aux couleurs vives se balancer paisiblement au gré des flots, mais aussi des bateaux plus gros dont les cheminées hautes crachaient des fumées blanches ou noires et dont les sirènes stridentes me causaient une frayeur véritable au moment de leur départ.

Notre séjour rue Philippine DAUMAS fut de courte durée (deux ou trois ans à peine). Mon père voulait se rapprocher du port où, chaque matin, il embarquait dès le point du jour pour Toulon. Il était alors matelot mécanicien engagé pour trois ans au moins sur ce qu’on appelait alors l’Atelier Flotte.

Mes parents trouvèrent à se loger à la rue CARVIN, à quelque cent mètres de l’embarcadère, dans la maison du boulanger Victor MABILY, parrain de ma mère et cousin germain de ma grand-mère AUBERT.

A l’époque, mon père était un grand dormeur. Il me raconta qu’il sortit quelquefois de la maison les souliers à demi lacés, le « caban » sous le bras, franchisait la rue Cyrus Hugues en courant et sautait sur le ferry-boat pour finir de s’y habiller. Il risqua plusieurs fois un plongeon, ce qui l’aurait mis en difficulté certaine car il ne savait pas nager. Et pourtant le maître nageur de la Marine savait bien son métier. Mon père essayait de suivre ses conseils. En vain ! Il s’estimait incapable de flotter, se laissait couler à pic, après quoi un nageur d’élite allait le récupérer au fond du grand bassin de l’Arsenal où se faisaient les exercices de natation.

Je n’ai jamais pu comprendre comment mon père, si adroit dans ses gestes, si précis dans ses mouvements, avait pu s’avouer vaincu par la mer, sur laquelle cependant il vécut très souvent.

Aussi loin que remontent les souvenirs de mon enfance, c’est en ces lieux qu’ils ont pris leurs racines, et malgré l’épaisseur du temps écoulé, ils ont laissé des traces indélébiles. Et je suis encore en mesure de les rappeler avec une grande fidélité. Souvenirs des lieux ; des gens, des activités, de l’environnement, de la place du Marché, que l’on pouvait considérer depuis des siècles qu’elle fut le cœur de La Seyne.

|

| Maison du 2 rue

Carvin où

Marius AUTRAN habita de 1912 à 1914 C'est là que se trouvait l'hôtel de ville de La Seyne jusqu'en 1847 Du temps de Marius AUTRAN, on pouvait encore lire l'inscription « Liberté-Égalité-Fraternité » sur la façade |

Je me revois dans cette maison des Mabily, véritable havre de paix et de bonheur, surtout pendant les rigueurs de l’hiver, devant le four à cuire le pain dont la chaleur bienfaisante rassemblait toujours dans les soirées les parents, les amis. Dans le magasin attenant défilaient les clients, les uns venant y chercher leur pain quotidien, les autres apportant des plats à cuire ou à réchauffer pour une redevance de deux sous en bronze.

Parvenu à mes trois ans, je descendais des trois étages où logeaient mes parents par un escalier étroit et obscur, aux marches hautes et dangereuses, quand j’échappais à la surveillance de ma mère occupée à son ménage. Mes petites jambes me permettaient d’atteindre l’étage inférieur où mon attention était attirée par le bruit du pétrin, de forme tronconique aux bords largement évasés, à l’intérieur duquel tournaient des pales malaxant la pâte préparée par l’ouvrier boulanger. Aux dires de mes anciens, ce pétrin aurait été le premier de La Seyne à fonctionner à l’électricité, ce qui ajoutait à mon admiration.

L’odeur de la pâte crue et du levain ne me déplaisait pas. J’étais en admiration devant cet ouvrier aux bras blancs, blancs de la fleur de farine fixée sur les poils drus de sa poitrine et de ses membres. Il travaillait presque dévêtu. Son pantalon de coutil descendait au-dessous de son ventre bedonnant à peine retenu par une cordelette. Ses pieds étaient simplement chaussés de savates, transformées en babouches. Sur sa tête, une calotte à peu près blanche protégeait son imposante chevelure de l’insidieuse fleur de farine. Une épaisse flanelle sans manche absorbait la sueur de son corps exposé aux rigueurs caniculaires du four au rez-de-chaussée.

Cet ouvrier chantait souvent, et sa voix doublée de l’accompagnement métallique du pétrin tournant et parfois grinçant retentissait jusque dans la rue Carvin.

De temps à autre, il posait sur son épaule une longue planche où s’alignaient les petits pains de pâte fendus et enduits de levain, descendait doucement l’escalier abrupt et allait « enfourner » au rez-de-chaussée. Jamais il ne faisait de geste maladroit. Jamais je ne vis un pain dévaler les escaliers.

Tonton Mabily, lui aussi en tenue légère, attendait devant le four. C’était presque toujours lui qui manipulait les pelles aux manches démesurément longs, plaçait sur les extrémités aplaties et lisses deux ou trois morceaux de pâte fraîche qu’il faisait tomber d’un retrait brusque. Et l’exercice d’enfournement durait un bon quart d’heure. Après quoi, la lourde pierre de fermeture du four se refermait, jusqu’à la cuisson des pâtes.

|

|

| Victor MABILY,

boulanger |

Victoire MABILY |

Une heure auparavant, Tonton Mabily avait fait brûler dans le four nettoyé de ses cendres au moins six grosses « fascines », c’est-à-dire des fagots de bois de pins en provenance de la forêt de Janas, qu’il fallait nécessairement éclaircir là où les pins avaient poussé “drus“. Ces fagots étaient vendus à tous les boulangers de la ville. Chaque semaine, on voyait s’arrêter devant la boulangerie une grande charrette chargée abondamment de fagots, combustibles naturels, qui donnaient aux pains cuits un arôme appétissant, ce qui fut remplacé plus tard par le mazout dont la clientèle n’appréciait guère les bienfaits en raison des odeurs de pétrole. Cet inconvénient persista longtemps, le temps qu’il fallut pour régler les proportions du dosage de ce dernier combustible.

Chaque semaine aussi, j’assistais à la livraison de la farine, apportée sur une grande charrette à plateau, distribuée par sacs de 100 kgs.

Le livreur, assisté d’un aide chargé de tenir à l’arrêt deux forts percherons aux pattes velues, battant leurs flancs de leur queue nerveuse pour en chasser les mouches, ce livreur, qu’on appelait plutôt débardeur, était un colosse nommé JÉROME, et son suppléant, dit Djordan (Jourdan), furent des personnages “hauts en couleurs“ de notre ville de La Seyne.

La corvée la plus dure incombait à Jérome qui s’approchait du véhicule, sa tête et son échine recouvertes d’un long sac en position de recevoir sur les épaules chaque quintal de farine. Se redressant sur ses jambes, le sac en équilibre sur la tête et le dos, notre Hercule s’avançait vers le couloir et l’escalier conduisant à la farinière, installée au ée étage, hors de l’humidité.

J’entendais alors le bruit sourd de chaque pas gravissant les marches de l’escalier.

Ces débardeurs accomplissaient des travaux de forçat. Quand la livrasion était terminée, le tonton Mabily appelait ces hommes de peine et leur offait un verre de vin rouge.

Tous les patrons boulangers faisaient de même, de sorte qu’en fin de journée, les débardeurs avaient bu 2 ou 3 litres de vin.. A une heure plus tardive, on pouvait les retrouver au bar de M. Contrucci, à l’angle du cours Louis Blanc et de la rue République. C’était alors l’heure du “Pernod”, qu’ils dégustaient après avoir recommandé au mastroquet : « Gueire d’aigo ! » de leur voix plutôt éraillée.

Revenons devant le four qu’on ouvrait plusieurs fois par jour pour livrer de petits pains appelés “navettes“. De la pâte cuite devenue dorée, brûlante, se dégageait l’odeur du pin brûlé qui chatouillait agréablement les narines humaines. Les “navettes“ remplissaient de grandes corbeilles en osier avant de passer dans le magasin où la tante Mabily (tante Victoire) attendait la marchandise à son comptoir, derrière une grande balance à plateaux entourée de poids cylindriques en cuivre, reluisant du “Naol“ dont les astiquait Marie, la bonne qui faisait office, dans la matinée, de porteuse de pain à domicile.

J’ai décrit dans un ouvrage précédent l’animation qui régnait devant la boulangerie Mabily, que jouxtaient d’autres commerces prospères : la boucherie Scotto, l’épicerie de Madame Marro, la grand-mère d’Henri Tisot, dont le père Félix fit plus tard une pâtisserie, le tripier dont les eaux de rinçage répandaient une puanteur insupportable dans un ruisseau sans écoulement. Face à la boulangerie, une autre boucherie tenue par Mme et M. Delaud. Tout à côté, le bijoutier Cauvière, réparateur de montres et de pendules, puis le pharmacien Armand, dont le magasin existait depuis la fin du XIXe siècle. Tous ces gens du commerce et de l’artisanat gagnaient bien leur vie à proximité de notre beau marché provençal in séparable de la poissonnerie bruyante où l’on ne vendait alors que les produits locaux : coquillages de la baie du Lazaret, poissons de toutes espèces venant de Sicié ou du Rascas.

Revenons encore au four des Mabily dont les animations prenaient d’autres formes le soir venu.

Il était admis que les voisins les plus proches, les amis surtout, s’y rassemblaient, surtout à la saison froide, pour y bavarder et faire le point des évènements locaux et même nationaux et internationaux, surtout dans cette période de mon enfance où les menaces de guerre se précisaient de jour en jour. Clément Blacas, bavard intarissable, rapportait tout ce qu’il savait sur les activités du chantier naval ; Pierre Revest, originaire du quartier Beaussier, et mon père Simon, donnaient des nouvelles de l’Arsenal maritime, alors en pleine prospérité. Giran, spécialiste des questions municipales, entretenait les auditeurs des problèmes de l’eau et de l’assainissement qui se posaient depuis longtemps et dont les solutions se faisaient attendre. Brefs, les sujets de discussion ne manquaient pas et parfois, tournaient à des empoignades auxquelles tonton Victor mettait fin en menaçant de mettre trout le monde à la porte. L’heure du souper arrivait et l’on se séparait pour recommencer sans rancune le lendemain.

Rentrés dans notre appartement, nous entendions le bruit sourd du pétrin qui fonctionnait une bonne partie de la nuit.

Ma mère allumait la lampe à pétrole et faisait réchauffer la soupe sur un de ces réchauds d’antan avec deux grands yeux lumineux, lui aussi activé au pétrole dont les émanations n’excitaient guère l’appétit. C’était ainsi !

Cette lampe à pétrole que j’admirais pour sa lueur blafarde, m’apparaissait comme une source de vie dans la cuisine obscure. Elle m’a laissé quand même un souvenir amer car elle fut la cause du premier accident de ma vie, que je tiens à décrire avec précision.

Un soir, installé dans ma chaise haute, non loin de la source de lumière, j’admirais le long verre de lampe au bas duquel un bouton moleté permettait le réglage de la mèche imbibée du combustible liquide.

On sait que, de très bonne heure, notre instinct de posséder ce qui fait notre admiration nous pousse à regarder avec intensité, à palper, et j’allongeais mon petit bras vers l’objet de ma convoitise. Mais Simon, tout en lisant son journal, s’exclama soudain avec force : « Ne touche pas ! Tu vas te brûler ! ». N’y tenant plus, ne tenant aucun compte de l’objurgation paternelle, je saisis à pleine main le verre brûlant, et poussai des hurlements de douleur.

Ma mère, terrorisée par mes cris, ne pensa qu’à me secourir avec une serviette et de l’eau fraiche. Mon père ne manifesta pas le même empressement. Rarement porté vers l’indulgence, il s’écria : « C’est bien fait ! Je te l’avais dit de ne pas toucher ! ». Vous pensez qu’il fallut bien des compresses avant que ma douleur fut radoucie.

Le lendemain soir, même scène. Me revoilà sur ma chaise haute avec la même lampe devant moi, toutefois plus éloignée que la veille.

Simon le moraliste, au sourire sarcastique, me dit : « Touche la lampe ! Touche-la, je te dis ! ». Mes regards soupçonneux allaient du verre de lampe maudit au visage inquisiteur de mon père et je ma gardai bien d’obéir à un tel mot d’ordre. « Tu vois, s’écria mon père triomphant, il n’y a que l’expérience qui paie ! », dit-il à son épouse. Et c’est vrai que je venais de recevoir une première leçon cruelle de la vie.

La rue Carvin fut donc pour moi ma première éducatrice avec ces spectacles d’activités créatrices de personnages hauts en couleur au langage cru, aux expressions d’une langue provençale que j’appris à parler sans difficultés majeures.

Les spectacles de la rue Carvin et de la place du marché s’égayaient le dimanche par des animations diversifiées qui rassemblaient beaucoup de badauds, plus intéressés ce jour-là par un montreur d’ours prudemment muselé, qui faisait danser le plantigrade au son d’une flûte ; ou alors une viole actionnée à la manivelle dont les rengaines suffisaient à faire danser des bohémiennes sur leurs longues échasses ; ou alors des vendeurs de chansons populaires, des acrobates épateurs à la recherche de quelque obole problématique, les spectateurs n’étant pas généralement des gens cossus.

Ma mère m’accompagnait souvent pour assister à ces démonstrations vivantes dont les Seynois, petits et grands, étaient toujours friands. Nous étions toujours tentés de pousser notre sortie jusqu’à la poissonnerie toute proche et là, j’eus tôt fait de me familiariser avec les produits de la mer : poissons blancs et dorés, girelles multicolores, poulpes aux ventouses redoutables remuant encore leurs tentacules, menus poissons (les poutigne) frétillants, et tout cela répandant les arômes du large. Déjà, la mer et ses richesses éveillaient en moi la passion de les exploiter et dans ce domaine mes parents et mes grands-parents surtout surent m’y intéresser admirablement.

Presque tous les dimanches, mon oncle Désiré venait me chercher et m’emmenait sur le port assister à l’arrivée et au départ des steam-boats dont je redoutais tout de même les coups de sifflets stridents et les escarbilles de leur cheminée haute. Remontant la rue Cyrus Hugues, mon oncle s’exclamait en entrant dans la pâtisserie de Mme Barbier : « Bonjour madame ! Je veux des gâteaux pour le petit !... et aussi les grands, bien sûr ». Inutile de dire que, déjà, j’aimais bien satisfaire ma gourmandise en dégustant les choux à la crème et les babas au rhum. Et l’on s’attardait sur cette place du marché. L’oncle Désiré s’était lié d’amitié avec des personnages folkloriques qu’il apostrophait avec sa faconde intarissable. Il brocardait, sans les vexer toutefois, Pierre la Chique, l’Anchoye, sec comme un sarment, Georgette alors toute jeunette mais déjà remarquable par ses propos mal embouchés, au moins autant que ceux de Ninon, la marchande de légumes, dont les clients s’écartaient de l’étalage à cause des odeurs de pipi de sa robe crasseuse.

|

| Désiré

AUTRAN

(1885-1918) |

L’oncle Désiré connaissait bien les joueurs de boules de l’époque : Lichou, le Bouc, la Cabre. Au retour devant la boulangerie Mabily, d’autres figures populaires nous saluaient tels que Lazare, du quartier Beaussier, buveur de vinasse dont la démarche était plutôt mal assurée, et aussi Pierre Revest, célèbre par sa petite taille qui lui avait valu le surnom de “Tacade”. Et je pourrais allonger la liste de ces citoyens au demeurant fort honorables et très respectés, les ivrognes mis à part. Il existait alors dans cette vieille Seyne une convivialité que la génération présente en l’an 2000 ne connaît plus, hélas !

Nos promenades du dimanche matin se limitaient donc au bas du marché, la rue Crus Hugues, toujours très animée, le port, les Esplageols. A l’opposé, l’église, que la tradition familiale me laissa toujours ignorer, et la rue d’Alsace (ancienne rue de l’Evêché) où se trouvait l’“Asile”, vocable qui signifiait alors l’école maternelle. Ce qui m’amène à parler de la première école de mon enfance. A dire vrai, ce n’était pas une école. Aujourd’hui, il faudrait la nommer “garderie”.

J’ai enregistré une cassette intitulée “Les écoles de mon enfance” où le fonctionnement de cette structure scolaire primaire a été précisé. Deux classes à un premier étage accueillaient plus d’une centaine d’enfants, une cour au rez-de-chaussée, sans aucun revêtement, où s’agitaient bruyamment les gamins dans des nuages de poussière. Ma mère était désespérée d’avoir à laver chaque jour mon sarrau noir. Elle faisait quatre fois par jour le trajet rue Carvin – rue d’Alsace. On ignorait alors les cantines scolaires. Les sanitaires étaient réduits à leur expression la plus simple. Le nombre de W.-C. ne pouvait répondre aux besoins naturels d’un effectif pléthorique. Au bout de quelques semaines, je quittai cette pauvre école surpeuplée et ce fut sans regret. Mes parents quittèrent La Seyne pour la Tunisie en raison des évènements de la guerre déclarée à l’Allemagne en août 1914. Une vie toute autre allait commencer pour ma famille, contrainte de s’expatrier pour de longues années.

J’ai certainement raconté dans d’autres ouvrages les circonstances de cet événement pour le moins inattendu et ce départ pour un pays étranger auquel il faudrait s’adapter, avec des doutes sur l’accueil qui nous serait réservé.

Quelques jours avant la déclaration de guerre, qu’on savait imminente, mon père arrivant de son atelier de l’Arsenal de Toulon dit à son épouse : « Prépare-moi un ballot de linge ! Je dois partir pour Bizerte, plus exactement Ferryville, où l’Arsenal de Sidi Abdallah a besoin de spécialistes de réparation des coques ». Profondément choquée, ma mère réagit violemment : « Et moi, et le petit ? Qu’allons-nous devenir si toi tu es en Afrique ? ». « Sois sans crainte, répondit Simon, tu viendras me rejoindre le mois prochain, les chefs de l’Arsenal nous en ont fait la promesse ».

*

Préciser les dates

Mon père avait été volontaire pour ce départ, et il avait pris, ce jour-là, l’une des décisions les plus heureuses de sa vie.

Il partit en compagnie d’autres Seynois et Toulonnais en qualité d’affecté spécial et évita ainsi la mobilisation dans la métropole évidemment plus dangereuse.

Quelques semaines plus tard, nous embarquions, ma mère et moi, à Marseille, après une nuit passée chez les Lieutaud, cousins éloignés de mon père, sur un paquebot appelé Ville d’Alger en direction du port de Bizerte.

En Tunisie

Dans le tome VIII des “Images de la vie seynoise d’antan”, dans un texte intitulé “Seynois migrants et colonialistes au temps de la IIIe République”, j’ai raconté avec force détails comment s’effectua notre première traversée de la Méditerranée, qui faillit tourner au drame en raison d’une violente tempête essuyée au large de Marseille quelques instants après avoir dépassé le Château d’If.

Je reviendrai plus tard sur d’autres traversées dont certaines ont pris pour moi un caractère vraiment épique. Les dangers de la guerre sous-marine étaient immenses par les torpillages de bateaux militaires et civils. Ceux de l’aviation ne devaient s’affirmer que beaucoup plus tard.

J’avais donc 4 ans quand mes parents s’installèrent à Tindja, hameau situé à quelques kilomètres de Ferryville et relié à cette dernière par un petit chemin de fer à vapeur.

Ce quartier était habité surtout par des ménages bretons, qui nous reçurent fraichement en nous traitant de “mocos”, sans savoir d’ailleurs l’origine de ce vocable. Ma mère ne se plut guère dans ce hameau hostile, mon père pas davantage, éloigné qu’il était de son lieu de travail. Ils logèrent ensuite quelque temps sur l’avenue de France, artère principale au cœur de Ferryville, puis se fixèrent définitivement rue Franklin, dans un appartement très confortable, ayant comme voisin un médecin français, le docteur CANAC.

Je n’aurai pas gardé de lui un bon souvenir pour la simple raison que, l’année suivante, ma mère voulut me faire soigner une carie dentaire et M. CANAC fit office de dentiste, profession inconnue alors à Ferryville. La carie étant si profonde qu’in conseilla l’extraction immédiate. Le docteur ne aucun moyen d’insensibiliser la douleur, me fit asseoir sur une vulgaire chaise de cuisine, recommandant à ma mère de tenir ma tête entre ses deux mains, tira d’un tiroir proche des tenailles nickelées et, avec une grande dextérité, m’arracha la dent cariée sans autre forme de préparation. L’opération fut suivie de nombreux bains d’eau froide. Il me fallut tout de même quelque temps avant que la douleur ne s’édulcorât. Ce fut le premier incident fâcheux que j’eus à subir à la rue Franklin*. Je n’ai jamais oublié cette première visite chez un médecin qui s’improvisa dentiste ce jour-là.

*

Marius AUTRAN racontait parfois

un horrible souvenir qu'il

avait conservé du cabinet de ce docteur. La ligne de chemin de

fer passait alors au milieu de Ferryville, non loin de la rue

Franklin. Les enfants étaient toujours passionnés par le

passage des trains et imitaient dans leurs jeux le tch-tch-tch des

locomotives à vapeur. Un jour, un jeune enfant dont le

père travaillait aux chemins de fer, reconnut celui-ci qui

manœuvrait une locomotive à faible vitesse en plein centre

ville. Il courut alors vers l'engin et monta sur le marche-pied pour

retrouver

son père. Mais il glissa du marche-pied et tomba sous la roue

qui lui sectionna la cuisse et lui écrasa la jambe et le pied

avant que le père ait pu stopper sa machine. Le père, fou

de douleur, prit son enfant dans ses bras et courut vers un docteur

qu'on lui indiqua tout à côté, le docteur CANAC.

Marius AUTRAN garda toujours le souvenir de ce couloir menant au

cabinet,

inondé de sang de l'enfant, dont on n'a pas su s'il avait ou non

survécu.

Dans

le tome VIII des

“Images de la vie seynoise d’antan”, j’ai

raconté tous les aspects de la vie tunisienne durant les

années 1914-1916. Ces deux premières années furent

pleines d’enseignements pour le jeune enfant que

j’étais : souvenirs d’écolier, souvenir de la

rue Franklin très animée, des parties de pêche et

de chasse partagées avec d’autres familles seynoises : les

Revest, les Gay, les Vial, les Tisot, les Robini, les Curet, les Roux,

les Soubic, et aussi des familles toulonnaises : les Couadou, les

Daumas, les Descombes, les Cheylan. Parmi les nombreux amis que

comptaient mes parents, il y avait aussi quelques Bretons (Pihuit,

Derouet), des Corses (Agostini, Maestracci).

|

| Marius AUTRAN (x) à l'école primaire de Ferryville |

Ma mère rendait beaucoup de visites et en recevait fréquemment dans l’appartement confortable de la rue Franklin. Tous ces amis se retrouvaient le dimanche au cours de parties de chasse et de pêche.

Très économe, ma mère réussit à acquérir un minimum de mobilier. Mon père, bricoleur passionné, installa des penderies, des étagères, en sorte que, sans être luxueux, l’appartement devint très confortable. Je me souviens qu’il donnait vers une cour intérieure où je pouvais jouer tranquillement. Dans une encoignure, mon père avait aménagé une volière pour des chardonnerets qui cohabitaient avec un perdreau blessé capturé à la chasse. J’apportais chaque jour des grains à ces volatiles. Hélas ! Un beau matin, j’éprouvai un immense chagrin en constatant qu’un rat avait réussi à crever le grillage, à pénétrer dans la volière, à tuer le perdreau dont il avait grignoté la tête et les pattes. Je partis pour l’école ce jour-là et la tristesse me poursuivit toute la journée. Mon père me consolât en me promettant tout d’abord d’attraper le rat au piège et de remplacer la victime au cours d’une prochaine partie de chasse.

|

| Marius AUTRAN

avec ses parents,

en Tunisie |

La vie à Ferryville était très agréable. Rien ne leur manquait. La nourriture, abondante, se trouvait à des prix modiques.

Les distractions ne manquaient pas : une fois par semaine, nous allions au cinéma, à proximité de la rue Franklin. Ah ! Certes, les films n’étaient pas en couleur et n’étaient pas parlants. On s’accommodait de ce cinéma muet, tout de même une révolution pour l’époque. Pouvait-on souffrir de progrès qu’on ne connaissait pas ?

Entre les images apparaissaient les textes explicatifs sur les écrans que l’auditoire lisait à voix haute (fort heureusement, tout le monde ne savait pas lire). En sorte que le brouhaha était tout de même supportable.

Le marché immense regorgeait de marchandises de toutes sortes : fruits, légumes, viande, gibiers variés, poissons, coquillages, tout cela à des prix que les colonialistes européens trouvaient dérisoires par rapport aux prix de la métropole. Le marché s’animait aussi de marchands d’étoffes, de vêtements, de tapis, d’objets d’art confectionnés par des artisans tunisiens ingénieux. De temps en temps, la place du marché s’animait de faiseurs de tours, d’acrobates, de cavaliers d’une fantasia, à l’occasion de fêtes religieuses spécialement.

Le commerce se faisait par une petite bourgeoisie de propriétaires arabes et de Juifs.

Chaque matin, les rues retentissaient des appels de marchands ambulants qui offraient du charbon de bois, du gibier, des aromates, des peaux d’animaux (lièvres et même, renards). Sans oublier les porteurs d’eau à la saison d’été, chargés de 50 litres d’eau de source dont ils avaient gonflé des peaux de boucs, portées en bandoulière et distribuées dans les habitations dépourvues d’eau potable. J’allais oublier des ânesses paisibles qui offraient aux mamans un lait très apprécié des enfants dont j’étais.

Leurs plus grandes distractions, mes parents les trouvaient au bord de la mer et dans les campagnes.

Mon père avait consacré ses premières économies à l’achat des bicyclettes. J’étais encore trop petit pour avoir la mienne. Aussi avait-il fabriqué une selle en bois*. Incliné sur le guidon, il pouvait se diriger sans peine et me faire ainsi partager les joies de la pêche et de la chasse : pêche aux poissons, aux grenouilles des oueds, aux coquillages.

*

La selle était

à l'avant du vélo. Simon allait parfois à la

chasse avec son enfant sur la selle. S'il voyait un gibier depuis le

chemin, il disait à Marius : « Abaisse-toi ». Il

s'arrêtait, épaulait et tirait depuis le vélo par

dessus la tête de Marius - dont les oreilles avaient donc

dû être habituées très jeunes aux

détonations d'un fusil de chasse... Un jour, il aperçut

un gros serpent (naja ? ou cobra egyptien ?) lové et

dressé au milieu de leur chemin. Même scénario :

« Baisse la tête » et Simon tua le serpent d'un coup

de fusil.

Au fond du lac de Bizerte, un superbe rivage, appelé bord joli, nous offrait des richesses d’une extrême variété en espèces comestibles : poissons, mollusques, crustacés. Je vois encore ma jeune mère, armée d’une simple fourchette, clouer à faible profondeur des soles dissimulées dans le sable fin. Elle m’apprit à deviner leur contour, à reconnaître les trous des siphons de la clovisse, les tache de sable fin remué qui trahissaient la présence des crabes. Quand le mauvais temps nous chassait du rivage, nous allions vers un oued de l’intérieur à la recherche des grenouilles attirées par un chiffon rouge dissimulant un gros hameçon. Le soir, ma mère, avec sa dextérité coutumière, dépouillait les batraciens pour n’en retirer que l’arrière-train et ses grosses cuisses que nous dégustions en fritures succulentes le lendemain.

Les soirées du dimanche ne nous offraient ni radio, ni télévision, mais l’abondance de nos récoltes de la journée nous imposait de trier, de décortiquer, de ranger nos marchandises à consommer pour la semaine : poissons, oiseaux plumés et flambés, salade sauvage, champignons, asperges, olives*.

*

Un jour que Victorine

promenait Marius dans une poussette dans la campagne,

accompagnée de 2-3 autres amies, le groupe avait, bien

imprudemment, cueilli une grosse quantité d'olives dans la

propriété d'un indigène. Elles entendirent alors

ce dernier, qui les avait vu de très loin, accourir à

cheval en leur criant des imprécations en arabe. Alors,

Victorine eut le présence d'esprit de soulever le siège

de l'enfant, de verser dans un compartiment caché sous le

siège la plus grande partie des olives cueillies, en n'en

laissant que quelques-unes de visibles dans le fond de leur panier.

Lorsque l'indigène (qui n'avait pas pu voir l'opération)

arriva, furieux, les femmes lui dirent qu'elles avaient seulement

cueilli ces quelques olives... L'indigène se radoucit

aussitôt et les laissa partir. Victorine avait

évité le drame et surtout sauvé leur cargaison

d'olives...

Sur le chemin du retour, il n’était pas rare que mes parents s’arrêtent dans un quartier “gourbis”, défendu par des chiens kabyles redoutables, pour y acheter de la volaille et des œufs. Les indigènes nous accueillaient gentiment, heureux de gagner quelques sous pour améliorer quelque peu leurs maigres ressources. On les voyait quelquefois occupés à écraser des olives dans un grand trou d’argile durcie qu’ils remplissaient d’eau bouillante à la surface de laquelle remontait la matière grasse recueillie par une grande écuelle. C’étaient des scènes de la vie courante qui rappelaient la préhistoire de leurs ancêtres lointains.

Ma mère acheta un jour un lièvre énorme à un Indigène qui venait de l’abattre par le moyen le plus primitif dont il disposait, c’est-à-dire une matraque en bois d’olivier*. En demandant le prix, elle sortit de sa poche une poignée de gros sous en bronze de l’époque. Ne comprenant pas la langue arabe, elle signifia au vendeur de se servir lui-même. Il ne chercha pas à la voler et préleva seulement 15 sous dans la main de ma mère, satisfaite d’avoir à manger pour plusieurs repas. Je pourrais parler longtemps de tous les aspects de la vie tunisienne à laquelle nous étions adaptés superbement.

* A cette époque, les Indigènes n'avaient en principe pas le droit de posséder une arme à feu et ils ne pouvaient chasser qu'avec des moyens de fortune (matraques, collets,...). Marius AUTRAN se souvenait tout de même avoir vu des Indigènes pêcher à l'explosif dans le lac de Bizerte... Les colons, bien sûr, avaient tous des fusils de chasse. Mais Simon AUTRAN (qui avait un grand respect pour les Tunisiens et - à la différence d'autres colons - n'avait jamais cherché à les exploiter, bien au contraire : il leur donnait souvent des cigarettes ou du tabac), faisait la leçon à son fils : « Tu vois, nous sommes ici chez eux, et eux n'ont pas le droit de chasser, alors que nous avons le droit de tuer leur gibier tant que nous voulons ; nous, nous envoyons nos enfants à l'école et eux ne peuvent pas, car ils n'ont pas les moyens de leur payer des chaussures [sans chaussures, on n'était pas admis à l'école] ; ils vivent dans des gourbis etn ous, nous avons des maisons avec tout le confort, etc. etc. Et Simon donnait plusieurs exemples semblables à Marius, en lui prédisant qu'un jour, cela finirait mal. Tout cela marqua durablement Marius AUTRAN et fut certainement à l'origine de ses futures convictions anticolonialistes.

|

| L'Arsenal de

Sidi Abdallah

à Ferryville. Simon AUTRAN (x) y était affecté dans l'atelier de fabrication des coques des premiers hydravions |

Mes parents vivaient heureux. Mon père exerçait ses fonctions à l’Arsenal, sans difficultés majeures. Avec ses nombreux amis, ils organisaient souvent des sorties champêtres. Ils se retrouvaient aussi après le travail dans les cafés, disputaient amicalement des parties de poker, de billard, de jacquet. Cette vie paisible durait depuis deux ans. J’allais chaque jour à une école maternelle dirigée par Madame Martinot, institutrice d’élite dont j’ai gardé un excellent souvenir. Cependant, mes absences fréquentes dues à des maux de tête persistants allaient causer à mes parents une inquiétude grandissante. Le médecin, consulté à plusieurs reprises, conclut à une offensive de paludisme, ce qui n’était pas rare chez les jeunes Européens. Hormis la “quinine”, on ne disposait pas alors de médicament plus efficace pour combattre le mal.

Après maintes hésitations, il fut décidé avec mes grands-parents, que je serai ramené à La Seyne vers la fin de l’année 1915.

Une autre vie allait commencer pour moi, sous la clémence du climat provençal, chez mes grands-parents qui m’adoraient et me comblaient de mille manières. J’allais échapper à l’autorité inflexible de Simon et connaître une liberté absolue dont j’allais apprécier tous les aspects, sans débordements maléfiques dont mes parents auraient pu se plaindre, étant par nature un enfant tranquille et sans histoire. J’allais vivre là dans la propriété de mon grand-père, Marius AUBERT, un saint homme que je couvrirai d’éloges dans les lignes qui suivent, époux de Joséphine Hermitte, un cœur d’or qui lui faisait pardonner ses excès de langage, car ses bavardages excessifs furent parfois la cause de conflits familiaux.

J’ai gardé de cette période de ma vie d’enfant des souvenirs tellement attachants que je vais y consacrer plusieurs pages dans ce recueil de souvenirs familiaux.

Toutefois, avant d’entrer dans le vif de ce sujet, je n’aurais garde d’oublier de raconter en détail un événement hors du commun qui a failli me coûter la vie, la mienne et celle de ma mère chargée de me ramener dans la métropole pour les raisons exposées précédemment.

Les faits se situent vers la fin de l’année 1915. Ce fut sur un paquebot superbe appelé Gallia sur la carrière duquel je vais m’attarder quelques instants pour dire qu’il était un peu la fierté des travailleurs Seynois qui l’avaient construit dans nos chantiers. Mis sur cale en 1912, il avait été lancé en mars 1913. Long de 182 mètres, ce bateau de 15 000 tonnes pouvait atteindre 20,85 nœuds.

Il fut assuré à ses débuts à assurer des liaisons avec l’Amérique latine, mais la guerre de 1914 allait modifier son rôle par sa réquisition au service des transports de troupes de l’Afrique vers les fronts du Moyen-Orient (Salonique en particulier).

Ma mère et quelques autres civils avaient été autorisés à embarquer pour Marseille malgré la présence de quelque 2 000 Sénégalais couchés sur le pont et sur les entreponts.

A la nuit tombante, le Gallia s’éloigna lentement du quai de Sidi Abdallah. Mon père n’avait pu nous accompagner en raison de ses obligations professionnelles. L’encombrement était tel sur ce monstre navigant où grouillaient des milliers de vies humaines que ma mère trouva refuge dans une soute à charbon où elle réussit à déployer une chaise longue sur laquelle elle m’allongea pour assurer mon sommeil, elle-même repliée sur les tas de houille.

Un second maître de l’équipage voulut la chasser de la soute à charbon :

La discussion ne dura pas longtemps car on se bousculait dans les coursives. Que se passait-il d’étrange ? Le second maître se voulut rassurant en annonçant que le Gallia rebroussait chemin, la présence d’un sous-marin allemand ayant été annoncée au large de Bizerte. Devant le danger imminent d’un torpillage, le commandant du navire prit la sage décision de retourner à son point de départ.

Le lendemain matin, notre navire s’amarrait de nouveau au quai de l’Arsenal. Mon père, prévenu de ce contretemps, vint nous saluer de loin en agitant son mouchoir. Personne ne devait mettre pied à terre. Il fallut attendre une journée entière pour organiser un autre départ qui s’effectua cette fois sous la forme d’un convoi protégé par 3 contre-torpilleurs intercalés entre deux transports de troupes et deux hydravions (les premiers en usage dans la Marine). Et nous voilà repartis sur cette Méditerranée si pleine de dangers mortels.

Très au large de Bizerte, aucun danger n’apparut aux hydravions escorteurs et le convoi, si mes souvenirs sont exacts, se disloqua, l’un des transports de troupes prenant la direction de la Sicile. Quant au Gallia, il longea la côte algérienne pour s’amarrer à Philippeville pendant une journée entière. Les passagers furent autorisés à descendre et à faire quelques emplettes. Tout cela dans l’espoir de dérouter les sous-marins allemands. Le Gallia reprit la mer prudemment en direction des Baléares. Hélas, malgré la vigilance du commandant, en moins d’une heure, la vigie annonça la présence de l’ennemi. Notre tranquillité fut mise à rude épreuve. Un clairon retenti qui donna l’alerte : « Tout le monde sur le pont ! », criaient les officiers mariniers. « Mettez vos ceintures de sauvetage ! ». Les ordres se succédaient dans une ambiance frénétique. On attendait la torpille ! Quand tout à coup des coups de canon retentirent, partis du pont supérieur du Gallia. Précisons ici qu’en temps de guerre les navires civils étaient équipés d’une artillerie légère, mais tout de même dissuasive. Je me revois dans une embarcation de sauvetage au bras de ma mère, encombrée d’une ceinture de sauvetage énorme quand tout à coup un second maître survint, me saisit de ses mains vigoureuses en déclarant sur un ton péremptoire à ma mère qui ne voulait pas me lâcher : « J’exécute un ordre du commandant qui m’a chargé de sauver votre enfant ». Ce à quoi ma mère, furieuse, répondit : « Je sais nager aussi bien que vous, Monsieur ! ». Malgré mes cris et mes larmes, je fus confié à une chaloupe voisine occupée essentiellement par des hommes de l’équipage.

Les canons continuèrent de tirer sur leur objectif parfaitement identifié. Il est probable que le sous-marin allemand, dont nous ne pouvions savoir s’il avait été atteint, dut s’éloigner de sa proie. Mais la torpille ne vint pas. L’alerte avait été chaude. Le Gallia accéléra sa cadence pour gagner les côtes espagnoles. L’ordre revint à bord. L’espoir de revoir la France emplit à nouveau les cœurs. On oubliait déjà les minutes d’angoisse. Et pourtant, nous n’étions pas au bout de nos émotions. On nous annonçait que Marseille n’était plus très loin. Hélas, la vigie fit déclencher une nouvelle alerte et le même scénario bouleversant allait se reproduire quand la vigie cria très fort son erreur : « C’était une baleine ! », que ses jumelles avaient confondue avec un sous-marin. Pensez que cette information provoqua l’hilarité générale sur le navire !

En moins d’une heure, les officiers du bord nous firent identifier la silhouettée des côtes marseillaises et la position de Notre-Dame-de-la-Garde. Quel soulagement ! Quelles explosions de joie se manifestaient partout. Les sénégalais, nantis de leurs instruments primitifs, s’en donnèrent à cœur joie avec leur traditionnelle nouba.

Nous l’avions échappé belle après ces quatre jours de voyage que dura cette traversée de la Méditerranée. J’en ai entendu le récit des centaines de fois et il m’a semblé tout naturel d’en laisser une trace écrite.

Je reviendrai plus loin sur notre arrivée à La Seyne. Il me faut ici rappeler qu’à la fin de 1916, le superbe Gallia effectua son dernier voyage, donc quelques semaines après notre mémorable traversée. Le 3 octobre précisément, il partit de Toulon vers Salonique avec 2350 passagers dont 1650 soldats français, 350 Serbes et 350 marins. Son départ avait été retardé et le croiseur Guichen désigné pour l’accompagner n’avait pu remplir sa mission. Le 4 octobre, parvenu entre la Sardaigne et la Tunisie, il fut prévenu de l’arrivée d’une torpille, hélas trop tard pour manœuvrer et esquiver l’engin mortel qui atteignit des soutes à munitions dont l’explosion précipita le naufrage du beau Gallia. L’antenne de T.S.F. détruite, aucun secours immédiat ne fut possible. Le bilan fut très lourd : 950 passagers furent noyés. Voilà comment se termina la carrière de ce superbe navire – drame dont nous aurions pu être victimes, ma mère et moi, à quelques semaines d’intervalle.

|

| Le paquebot Gallia

sur lequel Marius AUTRAN se trouvait lors de l'une des dernières

traversées de la Méditerranée par ce navire (Var-Matin, 2001) |

Revenons à Marseille où le superbe Gallia fut amarré au quai de la Joliette. En moins d’une heure, les milliers de fantassins sénégalais furent débarqués, alignés au commandement de leurs commandants d’unités hurlant des appels péremptoires. Ces soldats valeureux furent dirigés, au pas cadencé, vers la gare Saint-Charles où des trains les attendaient pour la direction du front de l’Est où ils iraient défendre leur mère patrie. Ils obéissaient servilement sans trop imaginer que la plupart d’entre eux verseraient leur sang et ne reverraient plus la savane qu’ils aimaient, ni leur famille africaine.

Les passagers civils, dont ma mère et moi faisions partie, furent soumis à d’autres obligations. Lesquelles, direz-vous ! A tour de rôle, il nous fallut assister à la fouilles des douaniers qui ouvrirent nos malles pour en vérifier le contenu et nous faire payer des droits sur certaines marchandises. Passons sur les détails ! Ma mère fut appelée au bureau de la douane et invitée à ouvrir une petite valise contenant seulement du “petit linge”. « Très bien, dit le préposé. Vous pouvez partir. A la personne suivante ! ». Je compris à son visage qu’elle éprouva un grand soulagement en nous éloignant de ces fonctionnaires inquisiteurs. Ele paraissait quelque peu incommodée dans sa démarche, à la recherche d’un porteur qu’il fallait trouver pour gagner la gare Saint-Charles où s’achèverait notre dernière étape pour Toulon et La Seyne.

Elle me fit alors une confidence qui me laissa stupéfait. Elle avait pris un grand risque en passant à la douane car, avant notre départ de la Tunisie, elle avait cousu dans la doublure de sa longue robe, traînant presque à terre, une quarantaine de paquets de tabac gris, qu’on appelait aussi le “caporal ordinaire”, marchandise contingentée à La Seyne, dont mon grand-père Marius AUBERT, fumeur invétéré, était cruellement privé.

Il est facile d’imaginer qu’un tel poids pouvait quelque peu gêner sa démarche hésitante. Je sus par la suite qu’avant son départ, elle avait procédé à des essais à la maison. Mon père lui avait dit : « Tu es folle ! ». Elle avait tellement le désir de procurer de la joie à son père qu’elle ne tint aucun compte des objurgations de son époux.

Un train omnibus nous amena en gare de La Seyne, après deux heures de marche d’une locomotive poussive crachant une fumée noire chargée d’escarbilles redoutables pour nos yeux si l’on avait l’imprudence de se pencher hors des compartiments.

La chance nous permit d’emprunter le dernier “Roulé” assurant la liaison avec la ville. Nous étions presque au bout de nos peines. La dernière étape, à pied celle-là, nous permit d’arriver enfin à Mar-Vivo, chez mes grands-parents, que nous avions quittés depuis plus de deux ans. Inutile d’insister sur l’émotion de ces retrouvailles, de nos embrassades, de nos larmes de joie, et sur les récits dramatiques des journées angoissantes vécues sur la Méditerranée.

J’allais donc connaître une nouvelle vie sous la garde, ô combien bienveillante, de mes anciens qui me semblaient vieux, alors qu’ils avaient à peine dépassé la cinquantaine.

Mes grands-parents, Marius AUBERT et Joséphine Hermitte avaient acquis depuis le début du siècle (le vingtième) une jolie propriété, une maison de campagne vétuste, mais fort bien conçue, avec un appartement de 3 pièces seulement dont une cuisine immense, flanquée à l’est d’une écurie au centre de laquelle on avait aménagé une noria pour l’arrosage du jardin étendu sur un demi-hectare. Ce local imposant abritait une ânesse appelée Madoun, une cuve à faire le vin, des tonneaux et tout l’outillage nécessaire au jardinage. A l’opposé de la partie habitable, un autre local avait été aménagé en buanderie nantie d’un puits, de lavoirs importants. Aucun engin mécanique n’existait alors. Mon grand-père retournait la terre à la bêche. C’était l’époque de la lampe à pétrole. La fée électricité était encore loin des foyers domestiques. Il n’y avait pas un seul tuyau dans la maison, pas un robinet à l’évier où régnaient deux grosses cruches alimentées par un puits voisin. Au centre de la cuisine, une cheminée basse immense habitée par un chaudron chauffé en permanence par un feu de bois en provenance de la taille des arbres et des haies de clôture, également de “têtes de bruyère” que périodiquement mon grand-père ramenait de la forêt de Janas, après avoir obtenu une autorisation écrite du garde forestier. L’appartement ne possédait aucune installation sanitaire. Le W.-C. était à l’extérieur et l’engrais humain permettait de récolter de beaux artichauts. Naturellement, c’est à l’extérieur que l’on avait aménagé le poulailler, les niches à lapins, et même, dans une certaine période, une auge pour l’élevage d’un porc.

Mes grands-parents n’étaient pas riches, mais ils ne manquaient de rien. Retraité de la Marine, mon grand-père avait terminé sa carrière comme premier maître mécanicien. Sa pension quotidienne atteignait 5 francs par jour, ce que des ouvriers qualifiés ne gagnaient pas toujours. Leurs ressources provenaient aussi de leur jardin, riche en légumes de toutes sortes, de l’élevage, de la chasse et de la pêche dont mon grand-père était fervent.

Malgré tous ces avantages en nature, ma grand-mère dépensait volontiers : Tata Bori, qu’elle appelait aussi Commère Bori, venait raccommoder le linge, repriser les chaussettes ; Madame Montera venait chaque semaine faire la lessive des AUBERT ; de temps en temps, la coiffeuse venait laver la longue chevelure de ma grand-mère, la rouler ensuite pour édifier un chignon gigantesque, coiffé par un grand chapeau traversé par une longue aiguille fixant à la fois la paille et le chignon afin d’éviter les effets désastreux du mistral. Ainsi, ma grand-mère, au cœur infiniment généreux, se plaignait se plaignait de l’insuffisance des retraites. Alors, elle encourageait son époux à exercer d’autres activités lucratives.

Dans les débuts de sa retraite, Marius AUBERT fut libraire dans la rue République. Quel esclavage ! Il lui fallait être au magasin dès le point du jour pour recevoir les premiers journaux. Ce métier ne lui convenait pas du tout. Il fut employé par la suite à la compagnie des bateaux à vapeur pour y encaisser l’argent des passagers. Quand il fut propriétaire à Mar-Vivo, il acheta l’ânesse Madoun et une petite charrette pour vendre ses légumes à La Seyne, activité dont il fut dégoûté quand il s’aperçut que lui, producteur, gagnait moins que les revendeurs.

|

| Marius AUBERT |

Après toutes ces expériences décevantes, aggravées par la maladie occasionnée par un ulcère à l’estomac, il accepta tout de même vers la fin de la guerre de 14-18 un poste de dessinateur aux chantiers de construction navale. Il abandonna son jardin pour se consacrer à ses activités favorites : la pêche et la chasse. Une autre vie allait commencer pour lui, et sans doute la plus belle.

Je me suis sans doute écarté de ma propre biographie pour faire place à la vie de mes anciens, à laquelle j’ai été mêlé plusieurs années et dont j’ai le devoir de rappeler les souvenirs en reconnaissance des vrais bonheurs que mes anciens m’ont apportés.

Bien sûr, ma vie d’enfant n’était pas dénuée de toute contrainte. Jeune écolier des Sablettes, j’ai évoqué longuement dans le tome VI des Images de la vie seynoise d’antan les premières leçons de Joséphine Montpellier et de Mlle Suzini, devenue Mme Aball, le directeur du Crédit Lyonnais de l’époque.

|

| Marius AUTRAN

(x) à l'École des Sablettes en 1917 |

J’ai souvent raconté à mon entourage familial comment se passèrent les années de mon enfance chez mes grands-parents, années de soins attentifs et surtout de liberté absolue, Marius AUBERT et Joséphine Hermitte étant si indulgents pour moi. Il faut dire ici que ma nature paisible ne leur donnait pas l’occasion de m’adresser des réprimandes sévères. Je ne me souviens pas de leur avoir causé la moindre contrariété, malgré toutes les libertés qui m’étaient offertes : liberté de m’occuper dans le jardin potager, d’aller me baigner à Mar-Vivo dont nous étions éloignés de 200 mètres à peine, cette plage où ma mère m’avait appris à nager dès l’âge de quatre ans ; liberté de pêcher les premiers rouquiers et les premières girelles depuis une éminence rocheuse voisine de la plage, appelée l’“Estèou” ; liberté d’escalader les cyprès de la clôture. Agile comme un singe, je sautais de branche en branche et me retrouvais au sol en sautant de plusieurs mètres sans la moindre écorchure ; liberté de courir en tous sens dans la pinède des Audibert, nos voisins.

|

| Plage de

Mar-Vivo, vers 1910 |

|

| Crique de La

Vernette |

Je me rappelle même la première matinée d’octobre où je pénétrai dans ces bois de pins et de chênes où sans doute je fus saisi par la beauté de la nature sauvage. Par un temps magnifique, sans le moindre souffle de vent, ma grand-mère m’avait demandé de lui ramener un petit fagot de brindilles pour faire griller quelques poissons que mon Pépé AUBERT avait pêché la veille. Et me voilà parti avec une cordelette terminée par un crochet métallique. Cet engin tout simple me permettait d’accrocher les branches mortes et de confectionner ainsi un joli fagot ramené sur mon dos, en quelques minutes.

J’interrompis un instant ce travail amusant et facile dont j’avais bien conscience de l’utilité. Je m’assis sur un tapis de mousses vertes, épaisses, alternant avec d’autres végétaux blancs et bleus dont j’appris bien plus tard qu’on les nommait des lichens. Mon regard se prit à observer dans le détail les végétaux environnants. Quel spectacle merveilleux s’offrait à mes yeux ! Des bruyères toutes fleuries de mille clochettes, des romarins aux corolles violacées répandaient des arômes inconnus pour moi, des gouttes de rosée perlaient à l’extrémité des aiguilles de pin et scintillaient sous l’effet des rayons du soleil levant.

Une espèce de rêverie, mêlée d’une émotion indéfinissable s’empara de ma petite tête pensante. A ces images troublantes de beauté, à ces parfums sauvages, venaient s’ajouter la petite chanson des rouges-gorges, les ritournelles des fauvettes et des mésanges bleues. Alors, saisi par une véritable émotion enivrante. Assis sur les tapis moelleux de mousse, ma contemplation n’en finissait plus et mes petits yeux bleus s’embuèrent de larmes.

Ce fut sans doute ce jour-là que la nature et ses splendeurs exercèrent sur moi un attrait magistral. J’aurai sans doute des choses semblables à dire à propos de ma découverte des rivages et des fonds marins.

La pinède des Audibert m’attirait toujours pour de multiples raisons, indépendamment des aspects poétiques fascinants évoqués à l’instant. Chaque saison m’offrait l’occasion d’y exploiter de modestes ressources. Après les premières pluies de l’automne, la recherche des champignons me procurait des joies indicibles : les “pissacans”, les “morvellous”, précédaient de quelques jours les délicieux safranés dont ma grand-mère faisait des grillades parfumées à l’huile d’olive et à la farigoulette. La recherche des champignons se poursuivait jusque vers la Noël si les froids n’étaient pas précoces. Il fallait tout de même observer une certaine prudence, car les oiseaux migrateurs envahissaient la pinède des Audibert : merles, grives, bécasses, passereaux aux espèces infiniment variées recherchaient les fruits sauvages et les vers du sous-bois. Et les chasseurs et les braconniers nantis de leurs fusils… et aussi de leurs pièges, se manifestaient parfois bruyamment. Mon grand-père, chasseur passionné, n’allait pas toujours dans la forêt de Janas pour ramener du gibier à la maison. Les bois de Mar-Vivo et de Fabrégas n’accueillaient-ils pas les lapins, les bécasses et autres gibiers ? Le printemps venu, la nature généreuse nous offrait les asperges sauvages, les escargots, la “coustelline”, les plantes aromatiques : le thym, le romarin, les baies de la salsepareille (“aglaria”) dont ma grand-mère faisait d’excellentes liqueurs.

Mes activités de plein air s’exerçaient aussi à la maison et surtout au potager dont je contribuais à la prospérité malgré mon jeune âge. J’aidais bien mon pépé pour l’arrosage des légumes, possible grâce à la noria actionnée par l’ânesse Madoun dont j’ai parlé plus haut. Mais la pauvre bête tournait péniblement pour remonter la chaîne de godets se vidant dans la rigole d’arrosage. Lassée par la monotonie de sa tâche, elle s’arrêtait souvent pour reprendre son souffle. L’eau n’arrivait plus aux salades assoiffées. Mon pépé m’appelait alors : « Marius ! Va faire marcher Madoun ! ». Piquetée par une badine acérée, l’ânesse repartait sans beaucoup d’enthousiasme.

Ce jardin potager m’apprit beaucoup sur les travaux agricoles : plantations, semis, récoltes, activités auxquelles je pris un goût certain que j’ai toujours apprécié malgré le grand âge auquel je suis parvenu. Ma grand-mère, spécialisée dans l’élevage des poules, des canards et des lapins, m’avait appris le nom des plantes comestibles pour les rongeurs : la “cardelle”, le séneçon, la pimprenelle.. Peut-être fut-elle à l’origine de l’intérêt que je pris dix ans plus tard pour la botanique.

Je n’en finirai pas de parler de Mar-Vivo où je découvris toutes les beautés de la nature, tout l’intérêt que l’home porte à l’exploration de ses richesses, les joies qu’il éprouve au travail de la terre malgré les caprices du temps. J’ai été confronté à des spectacles difficilement soutenables, celui du cochon qu’on égorge, du bassinage du sang noir pour fabriquer les boudins, des canards dont la tête tranchée sur un billot de bois n’empêchait pas l’animal d’échapper aux mains de son bourreau, des lapins égorgés et dépouillés de leurs entrailles, des nichées innombrables de petits chats qu’il fallait noyer dans des jarres, de la capture de couleuvres immenses qui pullulaient dans la roselière limitant la propriété. Tous ces spectacles m’étaient devenus familiers et contribuèrent dans une grande mesure à me donner un caractère courageux.

Ah ! Cette roselière (j’y reviens) où poussaient des roseaux immenses fut pour moi une source de joies infinies. C’est elle où l’on coupait de belles cannes pour la pêche, où je puisais des armatures pour ériger dans un coin du jardin des cabanes recouvertes de feuillages et de vieux sacs pour en assurer l’étanchéité en attendant des pluies providentielles. Alors, je m’y abritais comme un lièvre dans son gîte et je me réjouissais d’être capable de résister aux intempéries.

C’était aussi dans cette roselière drue que mon grand-père me faisait couper des tiges pour confectionner des canisses protectrices des rigueurs du froid pour sauver les salades du jardin. J’en profitais pour me fabriquer aussi des sabres dont j’imaginais qu’ils pourraient peut-être servir pour transpercer le corps des soudards de Guillaume II qui avaient envahi le nord de la France et pillé toutes les richesses de ses terres fertiles. Quand des amis de la familles venaient, on parlait beaucoup de la guerre et de ses désastres. Mes grands-parents vivaient dans des angoisses incessantes. Leur fils Paul avait été mobilisé dans le 7e Génie basé à Avignon, puis à Montargis. Il n’était pas sur la ligne de feu, mais ne tarderait pas à la connaître. Leur beau-fils Joseph AUGIAS avait été blessé grièvement à Verdun, où son père Louis avait péri sous les obus allemands en 1915. Notre voisin Audibert avait vu partir son beau-fils Marius Teissore pour le Maroc dont les indigènes, sous la conduite d’Abd-el-Krim luttaient pour leur indépendance. Bref, toutes les familles du quartier vivaient dans une perpétuelle inquiétude. Enfin, le 11 novembre 1918 arriva, avec l’armistice et la capitulation allemande, et ce fut un soulagement général. J’ai raconté dans le tome III des “Images de la vie seynoise d’antan”, chapitre “Les Audibert”, comment nous avions appris, en pleine forêt de Janas, le 11 novembre à midi, la fin du cauchemar qui durait depuis 4 ans, au terme duquel un million et demi de jeunes Français avaient laissé leur vie sur les champs de bataille par la faute des criminels de guerre. C’est un sujet que je n’aborderai pas ici. Beaucoup d’autres avant moi l’ont fait avec beaucoup de clarté. Je veux seulement faire référence à la parole d’Anatole France : « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels ». L’année 1918 s’acheva donc dans une ambiance d’espérances nouvelles.

|

| Carte

écrite par Marius AUTRAN depuis La Seyne à sa mère

en Tunisie |

Mes parents, dont j’étais séparé depuis plus de 2 ans, arrivèrent à l’improviste un beau matin. Inutile d’évoquer les embrassades interminables, les rires, mais aussi les larmes de joie de ces retrouvailles familiales. Autant qu’il m’en souvient, je ne fus pas tellement ému et, confusément, je ressentis une sorte de gêne lorsque mes parents annoncèrent qu’ils venaient me chercher. Naturellement, ils m’avaient trouvé grandi. J’étais devenu un garçonnet qui allait sur ses huit ans. Mon père voulut savoir si je savais lire et compter. Il me posa de multiples questions auxquelles je ne pus répondre pour la simple raison que ses accents autoritaires m’impressionnaient au plus haut point. Sacré Simon ! Qui n’a jamais péché par indulgence !

Au bout de quelques jours, ce fut le départ pour la Tunisie, au grand regret de mon pépé et de ma mémé qui m’adoraient et savaient si bien satisfaire tous mes désirs d’enfant.

Notre retour s’effectua en toute sérénité, les dangers de la guerre sous-marine ayant disparu. Tout à fait. Je retrouvai l’appartement de la rue Franklin, des camarades de la rue bien grandis eux aussi. Ma mère s’occupa sans tarder de me faire inscrire à l’école primaire dans un cours moyen 1ère année. L’école était dirigée par un maître très sévère nommé M. FAUREL. L’instituteur qui me prit en charge était un mutilé de guerre dont la jambe droite était restée sur les bords de la Marne en 1914. Il exigeait une discipline stricte et son enseignement était d’une grande qualité. Je sus m’adapter à cette classe et, rapidement, je fus calasse dans les premiers. Une fois par semaine, le maître nous faisait chanter avec l’accompagnement d’une clarinette dont il jouait fort bien. La première chanson qui captiva mon attention s’appelait “Les Allobroges”, dont la musique est restée gravée dans ma vieille tête.

Je ne reviendrai pas sur la vie tunisienne que mes parents avaient appréciée depuis quelques années déjà. Dans la biographie de mon père, j’ai raconté beaucoup de scènes de la vie des petits colonialistes que nous étions. Je n’y reviendrai pas, ou à peine, pour expliquer les raisons, deux ans plus tard, de notre retour dans la métropole.

A partir de 1921, j’allais connaître la vie seynoise. Mes parents s’établirent tout d’abord sur le cours Louis Blanc, au n° 38, chez un propriétaire, vieux Seynois, nommé Guillaume BESSON, qui leur loua un appartement sans confort : pas d’eau potable, pas de W.-C. Il fallait monter tous les jours l’eau d’une fontaine de la rue d’Alsace, descendre à 5 heures du matin, toujours dans la rue d’Alsace, attendre le passage du vidangeur, collecteur de “toupines”.

Malgré les inconvénients de ce logement, au bout de la deuxième année, le propriétaire en augmenta le loyer, ce que mon père n’apprécia pas du tout. Alors, mes parents décidèrent un déménagement. Ce fut alors que Mme et M. DELAUD leur proposèrent un appartement au 3e étage d’un immeuble au n° 6 de la rue Hoche. [Mme DELAUD était une nièce de notre oncle Victor HERMITE. Son mari avait acheté à Victor HERMITE la boucherie jouxtant la pâtisserie Tisot au bas du cours Louis Blanc. Ma grand-mère Victorine HERMITTE (*), y était d’ailleurs bouchère et charcutière, au service de son frère Victor, avant de se marier avec Marius AUBERT. Ce magasin fut tenu ensuite par les sieurs AUTARD et VILLEDIEU dans les années 1920-1950]. Mes parents apprécièrent les avantages de ce nouveau logement où ils avaient l’eau courante et des W.-C., un balcon d’où l’on découvrait le port et la rade. Mon père se trouvait à quelques minutes du bateau à vapeur qui l’amenait chaque jour à l’Arsenal qu’il avait réintégré à son retour de Tunisie.

(*) Cette

orthographe n'est pas erronée, elle est conforme à

l'état-civil : le nom de mes ancêtres HERMITE est

orthographié avec un seul T jusqu'à Sauveur HERMITE et

son aîné Victor, avec 2 T pour ses autres enfants et leur

descendance.

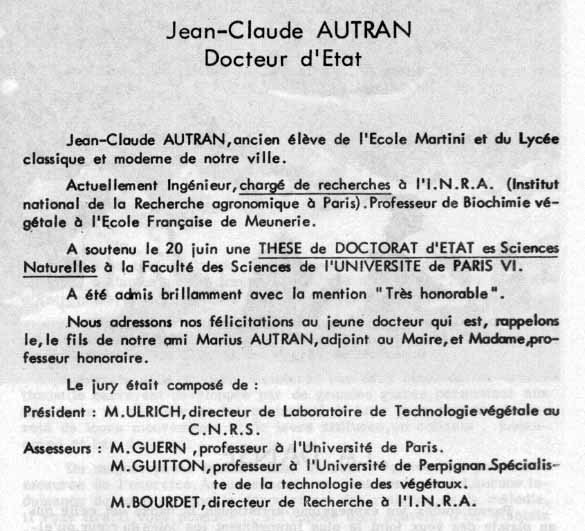

J’étais devenu un élève de l’École Martini où j’avais été admis dans la classe de M. AILLAUD, instituteur d’élite qui me fit passer mon certificat d’études en 1921-22. Je n’insisterai pas sur ma carrière scolaire, évoquée longuement dans on premier ouvrage intitulé “Histoire de l’École Martini”.

|

|

|

|

|

| Marius

AUTRAN, de 18 mois à 15 ans |

||||

Entre 1922 et 1928, je fréquentais l’École Primaire Supérieure avec profit, où un quatuor de professeurs (MM. GUEIRARD, ROMANET, LEHOUX, AZIBERT) travaillèrent tant et si bien qu’en juillet 1928, sept élèves de la classe de préparation à l’École Normale de Draguignan y furent admis avec brio.

Je crois bon de rappeler les souvenirs scolaires des quelques années écoulées entre 1922 et 1928. En 1923, je reçus l’enseignement de M. Lions au cours supérieur. Cette année ne fut pas très bénéfique pour moi. J’étais un élève moyen, jugé tout de même capable d’être admis l’année suivante en 1ère année de l’École Primaire Supérieure, dirigée par M. Peyron, chargé d’une heure de cours par semaine consacrée aux sciences naturelles. Ce professeur m’intéressa vivement à la botanique à tel point qu’il nous incita à confectionner un herbier où j’avais tout de même conservé une centaine de plantes étiquetées, portant les noms latins, le lieu de leur récolte, leur appartenance à des familles bien connues : composées, graminées, légumineuses,…

Dans cette 1ère année d’E.P.S. qui manquait de professeur de maths, nous allions prendre un bon trimestre de retard. Fort heureusement, le distingué Etienne GUIERARD, professeur de maths dans les 2e et 3e années (l’E.P.S. n’avait que 3 classes), prit l’initiative de créer un cours de rattrapage d’une heure tous les jeudis matins. Il nous apprit les premiers rudiments de l’algèbre et de la géométrie. Ces cours étaient payants (10 F par mois), mais mes parents furent bien satisfaits de cette initiative. Au bout de plusieurs mois arriva enfin un “professeur” de mathématiques, nommé BALDOCCHI, lequel n’avait jamais enseigné. Depuis peu, il avait quitté son uniforme de lieutenant pour entrer dans l’enseignement, déjà déficient en professeurs d’anglais, d’éducation physique, de dessin. La grande misère de l’enseignement sous la IIIe République était manifeste. Je pourrais multiplier les exemples vécus dans notre École Martini. Ce furent souvent les professeurs de français et de maths qui furent chargés des cours de gymnastique. L’ingénieur des Chantiers, M. LOVICHI, venait à “Martini” donner des cours de dessin, etc.

J’en reviens à ce soi-disant professeur BALDOCCHI, ex-lieutenant d’artillerie, dont l’enseignement n’était pas du tout adapté à nos connaissances, alors que nous découvrions à peine les rudiments de l’algèbre et de la géométrie. On collectionnait les zéros. Dégoûtés de l’enseignement de BALDOCCHI, la classe entière déserta ses heures de cours pour aller jouer aux boules chez un tenancier de bistrot du quartier Saint-Honorat. Naturellement, un conflit s’ensuivit. Nos parents furent convoqués et nos absences furent sanctionnées (Voir l’“Histoire de l’École Martini” et le passage savoureux intitulé “un jeudi inoubliable”. Mais, à quelques temps de ce conflit, le professeur incompétent fut muté, je ne sais où.

|

| Classe de l'Ecole primaire supérieure de l'Ecole Martini au début de l'année 1928. On reconnaît notamment, assis au premier rang, de gauche à droite : Marius AUTRAN, E. CARRIÈRE, Vincent FOURNIER, André JAUFFRET, Toussaint MERLE, MEISTER, BRÉANDON, Émile GUIEU |

Malgré les incompétences, les insuffisances, les dysfonctionnements, tout ne fut pas négatif dans cette première année à l’E.P.S.. Deux heures par semaine de notre emploi du temps, nous recevions un enseignement pratique dans les ateliers de l’école : ajustage, menuiserie, chaudronnerie. Je fus affecté à cette dernière discipline, assurée par un contremaître des Chantiers nommé M. SAUVAIRE, qui se révéla bon technicien et bon enseignant. Il nous familiarisa avec les outils les plus usuels : martin, burin, fer à souder, limes, etc. Ces activités manuelles nous apprirent à “tomber des bords”, à emboutir, à confectionner des objets utiles, entonnoirs, par exemple.

Je fus admis en 2e année d’E.P.S. au cours de laquelle arriva un professeur originaire de la Normandie, un géant de 1,94 m exactement, d’une extrême sévérité. Il assurait essentiellement les cours de physique et chimie dans un laboratoire construit depuis peu en bordure de la rue Jacques Laurent. Ses cours me captivèrent et j’obtins avec ce professeur nommé LEHOUX des notes satisfaisantes.

Les autres enseignants de l’E.P.S. étaient M. AZIBERT (anglais, histoire et géographie), M. Étienne GUEIRARD, excellent professeur de mathématiques et M. ROMANET, nommé professeur de français depuis le début du XXe siècle.

A la fin de l’année 1926, dans le but dans le but de me familiariser avec des examens qu’il me faudrait bien affronter tôt ou tard, mon père exigea que je m’inscrive au concours des bourses (4e série). J’y réussis assez bien, obtins une bourse de 50 francs par an. Le fils de fonctionnaire que j’étais ne pouvait obtenir mieux. Ce n’était pas l’argent qui m’avait tenté mais seulement le mécanisme d’un examen qui comprenait un écrit et un oral. Mes notes de l’écrit avaient été convenables. Par contre, l’oral ne fut pas brillant. J’ai gardé un souvenir amer de l’épreuve de français où j’eus à expliquer un texte de Voltaire, auquel je ne comprenais rien. L’examinateur était l’inspecteur primaire Kléber SEGUIN dont je parlerai plus loin à propos de mon C.A.P. Il me donna une très mauvaise note en me disant : Monsieur, vous ne mordez pas trop au Voltaire ! ». Passons !

Malgré mes défaillances littéraires, je fus tout de même admis au concours des bourses 4e série.

Cette bourse annuelle de 50 francs me fut attribuée une seule fois. Ce dont je m’étonnai auprès du directeur de l’École Martini, M. MENDÈS, qui me renvoya sèchement en me disant qu’il m’aurait fallu en demander le renouvellement. J’ai le sentiment qu’il m’avait menti.

|

| Classe de l'Ecole primaire supérieure de l'Ecole Martini au début de l'année 1928. On reconnaît notamment, assis au premier rang, de gauche à droite : Marius AUTRAN, E. CARRIÈRE, Vincent FOURNIER, André JAUFFRET, Toussaint MERLE, MEISTER, BRÉANDON, Émile GUIEU |

Et me voici maintenant en « 3e année d’E.P.S. au bout de laquelle il fallut affronter le concours d’entrée à l’École Normale de Draguignan.

J’y fus admis sur une liste supplémentaire d’où j’aurais pu accéder à la 1ère année à Draguignan s’il y avait eu des défections parmi les 15 premiers. Il n’y eut aucune défection, mais tout ne fut pas négatif car le concours à l’E.N. passé avec une bonne moyenne nous permettait tout de même d’obtenir le B.E.P.S. (brevet d’enseignement primaire supérieur et brevet élémentaire), titre ouvrant tout de même la voie à diverses administrations (P.T.T., Contributions, Secrétariat). Mes parents insistèrent pour une 2e préparation au concours de l’École Normale d’Instituteurs en 1928. J’ai raconté longuement dans l’“Histoire de l’École Martini” combien cette année-là me fut bénéfique, également pour 6 autres camarades de ma classe. Je rappelle le nom des lauréats : MIROY (2e), JALABERT (4e), GUILLAMET (5e), AUTRAN (7e), GUIEU (8e), MERLE (11e), BERNARD (15e).

7 élèves reçus sur une promotion de 17, c’était pour l’École Martini un succès flamboyant, dont la presse locale se fit l’écho. L’Amicale Laïque, que dirigeaient alors Étienne GUEIRARD et Pierre FRAYSSE (les francs-maçons de l’époque) nous offrit un goûter et une série de livres de la collection “Nelson”.

On fêta en famille mon premier succès universitaire, garant d’un avenir assuré. Mes parents et mes grands-parents n’arrêtaient pas leurs congratulations avec tous les parents, proches ou éloignés, les amis, les voisins.

J’en viens tout naturellement à parler des 3 années qui suivirent

Le concours de Draguignan, que nous appelions alors Dracène, puisque les habitants se nommaient les Dracénois. Il me semblait que les trois années d’internat à passer dans cette institution seraient interminables, dans une ville sans relief particulier. Dans quelles conditions d’accueil ? De la Direction ? Des professeurs ? Pourrait-on y trouver quelque distraction à nos heures de loisirs ? Autant de questions inquiétantes qui nous tenaillaient. Sans doute serai-je privé des attraits de me vie seynoise, de la campagne de mes grands-parents qui m’avait apporté tant de joies saines, des parties de pêche vers les “Deux-Frères” et le cap Sicié, de l’abondance des coquillages de la Petite Mer. Sans doute aussi mon pépé regretterait mon départ, moi qui tirait si fort sur les avirons de la Joséphine.

Et pourtant, il me fallait bien admettre cette vie nouvelle dont mon avenir tout proche dépendait.

Ma mère se mit en devoir de préparer mon trousseau de linge, de vêtements, de chaussures exigés par l’Économat de l’école. Ne fallait-il pas se procurer du matériel d’enseignement que l’administration de l’Éducation exigeait de chacun des lauréats du concours : trousse à dissection, microscope, boîte de compas et, sitôt inscrits en 1ère année, on nous annonça la nécessité d’acheter un violon. Bref, rien ne devait manquer aux équipements essentiellement culturels.

|

| Marius AUTRAN à l'École Normale d'Instituteurs |

A la rentrée d’octobre 1928, nous retrouvâmes les admis toulonnais au concours. Ils étaient cinq seulement, ce qui autorisait les Seynois de l’École Martini à crâner sur le quai de la gare, accompagnés pour quelques-uns de leurs parents, dont ils seraient séparés pour de long mois.

Sur ce même quai se mêlèrent aussi quelques jeunes filles, toutes accompagnées de leur maman. Ce fut ce jour-là que je rencontrai pour la première fois la chère Louise GAUTIER, ma future épouse, dont j’étais alors bien loin de penser que, 4 ans plus tard, elle deviendrait la compagne de toute ma vie (64 ans de vie commune). Sa mère l’avait accompagnée et ne cachait pas son inquiétude de voir sa fille mêlée à la turbulence de quelques jeunes Seynois et Toulonnais jouant au matamore.

Le train s’éloigna dans un nuage noir aux redoutables escarbilles. Des cris de « Adieu La Mecque ! » retentirent, exclamations incompréhensibles pour le plus grand nombre des voyageurs. Il fallut changer de train à la gare des Arcs. En fin d’après-midi seulement, nous entrions dans notre école, passablement épuisés par de lourdes valises. Le surveillant général nous familiarisa avec les structures de l’établissement : salles d’études, dortoirs, vestiaires, réfectoire, etc.

|

| L'École

normale

d'instituteurs de Draguignan |

Puis, le directeur, M. GILET, que nous n’avions plus vu depuis le mois de juillet, lors de la proclamation des résultats du concours d’entrée, vint prendre contact avec la promotion, nous parla de notre séjour à l’internat, multiplia conseils et recommandations, insista sur les exigences de la discipline collective. Son verbe, marqué de l’accent du nord dont il était originaire, et surtout l’expression de son langage, nous impressionnèrent au plus haut point. Il eut, sur la promotion attentive, un ascendant fait d’intelligence rare et d’autorité subite. De taille menue, visage émacié portant moustache et barbiche pointue, il impressionnait par son éloquence, la richesse de son vocabulaire, son regard luisant d’intelligence, son front largement dégarni, rayé d’une multitude de plis parallèles, le timbre de sa voix forte et persuasive, on sentait chez cet homme une volonté inflexible d’assumer toutes ses responsabilités et que, sous sa direction, rien ne serait laissé au hasard.

L’emploi du temps nous fut distribué, ainsi que les horaires quotidiens, auxquels il nous faudrait obéir, dès le lendemain matin.

|

|

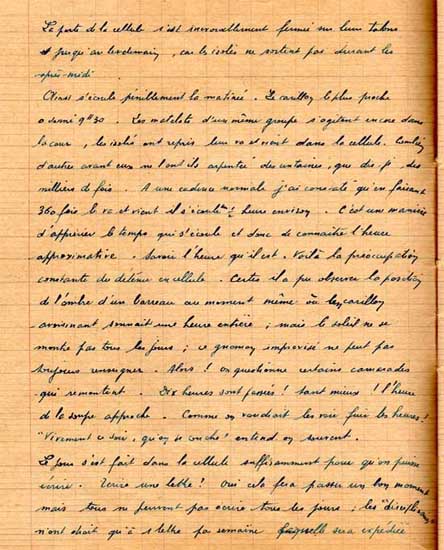

Il nous fallut une bonne semaine pour nous familiariser avec les locaux : toutes les salles de classe en rez-de-chaussée, salles d’études au 1er étage, dortoirs au 2e étage.

Le

lever à 6 h 30,

puis la toilette, puis la corvée de nettoyage des locaux avec la

sciure humide, mise en ordre de la literie, puis, petit déjeuner

au réfectoire (rez-de-chaussée), puis une demi-heure

d’étude avant le début des cours qui se