|

|

|

|

|

|

|

|

Ce récit a été possible grâce à des sources d'information d'une grande fiabilité :

À l'aube d'une journée funeste

C'était le lundi 25 septembre 1911. L'automne s'était annoncé magnifique Ce jour-là, vers 5 h 30, la lueur rose de l'aurore blanchissait vite à l'Est. Un ciel sans nuages, une mer sans rides d'où jaillissaient par endroits des éclats lumineux comme du fer blanc, laissaient présager une journée douce, paisible, agréable à vivre, une de ces journées dont les Provençaux du littoral sont privilégiés si souvent en cette saison.

La presqu'île de Saint-Mandrier abandonnait sa tunique violette et ses collines s'habillaient peu à peu : de la verdure éternelle des pins d'Alep. Toutes les chaînes montagneuses du Faron, du Gros Cerveau, du Cap Sicié, de Six-Fours, les forts de Balaguier, de l'Éguillette, de la Tour Royale sortaient de l'ombre.

Et, sur le calme plat de la rade de Toulon entre la passe de la grande jetée et l'Arsenal, surgissaient les silhouettes massives des cuirassés de l'escadre.

|

|

En ce début de siècle, la France relevée de ses désastres de 1870, avait été dotée d'une force d'intervention puissante par une bourgeoisie qui avait su faire fructifier ses capitaux admirablement, par la conquête d'un immense Empire colonial. Cet Empire, fragmenté sur tous les continents, était difficile à défendre, et il fallait une flotte nombreuse, rapide et forte pour assurer l'intégrité des lignes de communication entre l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie et la Métropole. Le port de Marseille, avec 6 compagnies de navigation, assurait la plus grosse part du trafic maritime et la flotte de commerce nombreuse exigeait une protection efficace. La IIIe République devait donc entretenir de puissantes armées de terre et de mer. Certains dirigeants, parmi les affairistes, les grands industriels, les hobereaux, s'en réjouissaient dans le secret espoir d'une guerre de revanche victorieuse au bout de laquelle les richesses minières de l'Alsace et de la Lorraine seraient reconquises. La flotte française de cette époque rivalisait sérieusement avec les flottes anglaises et allemandes qui organisaient des revues navales et procédaient de temps à autre à des démonstrations de force.

Quelques semaines avant la journée dramatique narrée ici, le 4 septembre 1911 plus précisément, une grande revue navale de la flotte méditerranéenne se déroula sous les ordres du Vice-Amiral Jauréguiberry, dont le croiseur Jules Ferry portait la marque, et en présence du Président de la République Armand Fallières.

|

|

|

Près de quatre-vingts unités y participèrent, soit 19 cuirassés répartis en trois escadres, 10 croiseurs-cuirassés en trois divisions, 24 torpilleurs organisés en 4 escadrilles, 10 sous-marins en 2 escadrilles. S'y ajoutaient : 2 croiseurs mouilleurs de mines, la division des navires écoles, ainsi que de nombreux bâtiments auxiliaires. Un grand nombre de ces unités, les manoeuvres terminées, ne purent se fixer à quai, les places étant limitées. Elles restèrent au mouillage dans la rade, solidement fixées aux coffres, ces grands flotteurs en fer immobiles, éternellement souillés par les goélands ou autres oiseaux de mer.

Et cette multitude de navires de guerre, où l'on trouvait les plus gros cuirassés comme la République, la Vérité, la Liberté, considérés à l'époque comme des mastodontes d'acier jaugeant 15 000 tonneaux environ. Il y avait d'autres unités de taille respectable comme le Carnot, le Suffren, des croiseurs cuirassés comme le Léon-Gambetta, l'Ernest-Renan, le Jules-Michelet, l'Amiral-Aube, la Marseillaise, le Gaulois, l'Edgar-Quinet,... espacées seulement d'une ou deux encablures. Personne n'avait mesuré parmi les autorités civiles ou militaires, le danger considérable de cette concentration d'unités, toutes chargées de projectiles, les soutes remplies de gargousses de cette fameuse poudre B dont nous parlerons longuement vers la fin de ce récit.

Le nombre des unités au mouillage se montait à vingt-six. Si l'on sait que l'équipage de chacune variait de 600 à 800 hommes, on comprend bien l'inévitable animation qui régnait sur la rade de Toulon à ce moment précis où les grandes manoeuvres venaient de se terminer. On pouvait remarquer une multitude d'embarcations sillonnant la mer en tous sens. Leur fonction était d'une grande diversité : ravitaillement en eau potable des navires, approvisionnement en vivres, en combustibles, en matériel, service des permissionnaires effectué par des canots à vapeur aux cheminées de cuivres luisantes, tirant un train de barcasses chargées à ras bord de matelots aux légendaires pompons rouges, corvées d'hommes commandées par un sous-officier spécialiste des achats de légumes, sur le Cours Lafayette, de viande et de poisson chez les fournisseurs attitrés de la Marine, attendant sur le quai Cronstadt les vedettes de ravitaillement. Va-et-vient incessant des patrouilles de marins en guêtres blanches, baïonnettes au côté, sous le commandement vigilant des seconds maîtres portant revolver au ceinturon et jugulaire sous le menton, mouvements rapides des vedettes d'officiers supérieurs dans une tenue impeccable, surveillant attentivement les manoeuvres des équipes de l'école de nage, des rameurs, des barreurs. Ces derniers attiraient toujours l'attention des passagers de la rade par les mouvements rythmés et souples de leurs avirons rutilants au sortir de l'eau et aussi les exhortations retentissantes du maître timonier.

C'étaient aussi les mouvements beaucoup plus lents des lourdes mahonnes destinées à ravitailler les navires de guerre en charbon. Ce combustible se présentait sous la forme de briquettes de 5 kg environ, d'un rangement facile dans les soutes nécessitant, à chaque ravitaillement, des corvées de plusieurs heures auxquelles la majorité de l'équipage devait participer. L'usine qui confectionnait ces briquettes se situait entre les Mouissèques et le Bois Sacré.

Le trafic continu de la rade se renforçait du va-et-vient des navires civils : service des bateaux à vapeur reliant La Seyne à Toulon qui assurait le transport des personnels Seynois vers l'Arsenal et des Toulonnais vers les chantiers de construction navale, tartanes qui apportaient alors le sable du Rhône et les oranges d'Espagne, ou qui exportaient le fer des chantiers de démolition vers l'Italie. Bateaux de pêche de professionnels et de plaisanciers qui ramenaient sans peine de belles pièces d'une rade poissonneuse à souhait.

À une heure plus tardive de la journée, les bateliers faisaient visiter aux vacanciers les contours du littoral pittoresque, tandis que les steam-boats de Toulon-Les Sablettes, en passant par le Manteau et Tamaris emmenaient une riche clientèle touristique vers les hôtels et les casinos.

Des services spéciaux assuraient également une liaison entre Toulon et Saint-Mandrier pour les voyageurs civils, entre l'Arsenal et l'Hôpital maritime pour les militaires.

On voit donc qu'en ce début du siècle la rade connaissait déjà une activité incessante et prospère.

En cette belle matinée du 25 septembre, on pouvait présager la reprise de toutes ces formes d'animation dans la quiétude habituelle.

Une ombre cependant allait ternir ces perspectives réjouissantes. On aurait pu noter sur la place d'armes, devant la Préfecture maritime, une agitation inaccoutumée.

Il faut rappeler ici que le 20 septembre, seulement quatre jours plus tôt, une explosion s'était produite sur le cuirassé Gloire portant la marque du Contre-Amiral Favereau, commandant la 3ème division, explosion qui avait eu lieu au moment de l'introduction d'une gargousse dans une culasse au cours d'un exercice de tir en rade d'Hyères. On déplora 9 morts et de nombreux blessés.

L'agitation qui régnait ce matin-là devant la Préfecture maritime était bien compréhensible car les obsèques des malheureuses victimes allaient se dérouler dans quelques heures.

L'Amiral Auvert, représentant le Ministre de la Marine Delcassé, avait été accueilli sur le quai de la Gare de Toulon par le Préfet maritime, puis s'était rendu immédiatement à l'Hôpital pour s'incliner devant le corps des victimes. Il était prévu qu'une délégation du cuirassé Liberté se rendrait aux obsèques solennelles.

En attendant, les équipages s'éveillaient à la vie de chaque jour. Sur les 26 unités au mouillage, dès le branle-bas, les mêmes activités allaient être menées, les mêmes responsabilités s'exercer.

Ici, faisons mieux connaissance avec ce beau bâtiment de la Marine française qu'était le cuirassé Liberté.

Ses matelots disaient plaisamment qu'ils étaient embarqués sur un gros cul. Mais on disait aussi de lui qu'il était un jeunot car il avait seulement six ans d'existence.

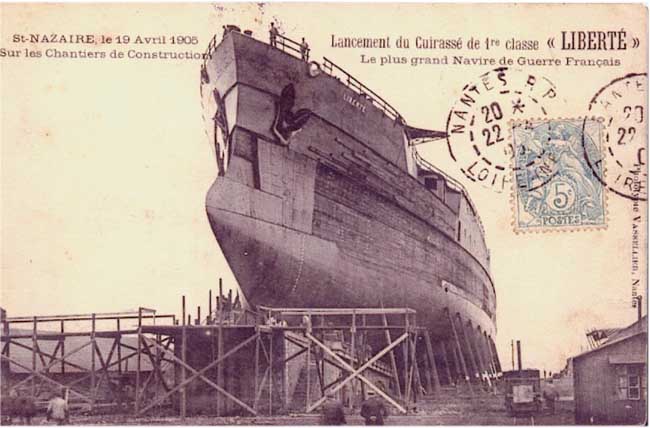

C'est bien peu six ans dans la vie d'un navire. Ils n'étaient pas rares, les vaisseaux qui sillonnaient les mers et les océans pendant quarante années et plus. Mis sur cale en 1902 aux Chantiers de la Loire à Saint-Nazaire, le Liberté avait été lancé le 16 avril 1905, mais il était entré en service seulement en 1908. À cette époque, la finition d'un navire prenait beaucoup plus de temps que de nos jours.

|

|

|

|

|

|

C'est l'ingénieur Émile Bertin qui l'avait conçu. Sa construction avait coûté 42 millions de francs or.

Il faisait partie de l'escadre dite " Escadre des Patrie ", du nom d'un cuirassé de même type.

|

|

|

|

|

Ses caractéristiques étaient les suivantes : il jaugeait précisément 14 868 tonnes Sa longueur était de 134 mètres, sa largeur de 24,25 m, et son tirant d'eau en charge de 8,40 m.

Propulsé par 3 machines alternatives alimentées par 22 chaudières Belleville totalisant une puissance de 20 500 CV, sa vitesse maximale pouvait atteindre 19,4 noeuds soit 36 km à l'heure environ.

Son approvisionnement normal était de 900 tonnes de charbon, mais il pouvait en porter le double soit 1 800 tonnes en surcharge, ce qui aurait pu lui donner un rayon de huit mille milles marins à la vitesse de 12 noeuds. La coque seule pesait 4 000 tonnes et la cuirasse 5 000. Celle-ci pouvait atteindre une épaisseur de 28 cm à hauteur de la ligne de flottaison dans le but évident de limiter les dégâts en cas de torpillage. L'armement comprenait 37 canons de calibres divers, dont 4 canons de 305 mm en 2 tourelles, 10 canons de 194 mm en 5 tourelles. En plus de cette artillerie redoutable, le cuirassé Liberté possédait 5 tubes lance-torpilles dont 2 sous-marins. L'approvisionnement normal en munitions était de 550 tonnes. L'équipage comptait 715 sous-officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins, commandés par un état-major de 25 officiers. Ces chiffres paraissent aujourd'hui démesurés par rapport à l'actualité. Nous étions bien loin des techniques de pointe que nous connaissons. On ignorait l'électronique et les hommes étaient contraints à des manipulations pénibles.

La machinerie complexe nécessitait un personnel nombreux. Les corvées de charbon employaient tout l'équipage. Les briquettes de 5 kg passaient de mains en mains pour être rangées dans les soutes profondes et dans le but d'alléger quelque peu la peine des hommes, la Musique des Équipages venait jouer des airs joyeux pour galvaniser les énergies. Le cuirassé Liberté, compte tenu de son âge, de son armement redoutable, de son rayon d'action, de ses effectifs, était considéré comme une unité d'une grande valeur militaire.

Par rapport aux navires construits vers la fin du XIXe siècle, il représentait du point de vue de la technique un progrès considérable. La frégate cuirassée Numancia, qui fut lancée à La Seyne 40 ans plus tôt, mesurait seulement 96 mètres et sa puissance atteignait à peine 1 000 cv. Et cependant, ce bateau est resté célèbre dans les annales de la navigation à vapeur. Il fut le premier cuirassé à faire le tour du monde après avoir participé à un combat sévère sur les côtes de l'Amérique latine.

Nous voilà donc au matin du 25 septembre 1911, un beau matin dont nous évoquions la douceur au début de notre récit. Il est cinq heures trente. Le cuirassé Liberté est relié au coffre n° 20 à hauteur du Pin de Grune, partie de la corniche ainsi dénommée à l'époque, et qui s'étendait entre les Mouissèques et le Bois Sacré. Le nom de Grune se retrouve dans notre Histoire de l'École Martini. Il désignait le propriétaire des terrains qu'il fallut adjoindre à l'École pour en faire la grande cour nord. La rue desservant l'école qui porte encore le nom de M. Martini, premier directeur de l'établissement, s'appelait auparavant rue Grune. Sur sa propriété des Mouissèques, M. Grune vit grandir un pin, devenu légendaire par sa taille. Ainsi, s'explique l'appellation du quartier Pin de Grune. Ce point d'histoire locale éclairci, revenons à l'aube de ce tragique 25 septembre, où la journée va commencer pour l'équipage.

Le branle-bas sonné, les matelots décrochent les hamacs. On baille, on s'étire, on se frotte les yeux encore gonflés de sommeil, on aère largement. La nuit a été paisible et même chaude en ce début d'automne. L'officier de quart a noté sur le livre de bord : " 5 h 30. Branle-bas - R.A.S. " (rien à signaler).

C'est l'heure de la toilette. Certains rasent leur barbe de très près. Ce soir, il est probable qu'à la faveur d'une permission, on ira au Caf'conc' ou au cinéma en compagnie d'une tendre amie. Il y a de la joie en perspective.

Le matelot Farouel dresse la table au carré des officiers pour le petit-déjeuner. Il n'oublie rien : tasses, pain grillé, beurre. Le maître de manoeuvre Lion imaginait ce que pourrait être cette journée. Il pensait à celui qui le remplacerait tout à l'heure à son poste.

En attendant, il allait s'occuper de sa tenue qu'il voulait impeccable sachant bien que le Commandant n'aimait pas les mal peignés et les crasseux.

Au fait, qui était ce Commandant, ce Pacha, comme disaient les matelots. C'était le capitaine de vaisseau Marie Paul Louis Jaurès, neveu du Vice-Amiral Benjamin Jaurès et frère du grand tribun socialiste Jean Jaurès, bien connu de tous les équipages par sa bonté et ses sentiments humanitaires.

Remarquons au passage que le même Jaurès avait assumé le commandement du Gloire (victime d'une explosion le 20 septembre 1911) avant de prendre celui du Liberté. Coïncidence troublante en laquelle nul ne voyait de sinistre présage et que certains journalistes d'une bourgeoisie de bas étage allaient exploiter à des fins politiques.

Le capitaine de vaisseau Jaurès commandait le Liberté depuis le 24 novembre 1910. En ce moment, très exactement depuis le 16 septembre, il était en permission de détente, ainsi que 142 hommes de l'équipage. Le commandant en second, le capitaine de frégate Léon Joubert était à terre avec une partie de la bordée qui n'était pas en service.

Dans ces conditions, c'est l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, présent à bord naturellement, qui assume le commandement. Il s'agissait du lieutenant de vaisseau Garnier. Le lieutenant de vaisseau Besson, fils de l'Amiral, avait quitté son quart à 4 heures du matin. Il n'avait rien constaté d'anormal, sur le navire. Il n'avait dormi qu'une heure. Dès la sonnerie du clairon, il sursauta et ressentit une certaine lassitude, mais à 30 ans on résiste bien à la fatigue et au manque de sommeil.

Il y avait, là aussi, tout à côté, le lieutenant de vaisseau Alexandre Coüy, bien connu de tous, célèbre depuis le 11 mars 1907, date de l'explosion du cuirassé Iéna en carénage au bassin de Missiessy. Bien que se trouvant à bord, il avait échappé à la mort, miraculeusement.

Ce matin-là, après le branle-bas, il ouvrit le hublot de sa cabine sur l'air frais de ce matin doux et calme, propre à oublier tout à fait les heures dramatiques qui faillirent lui coûter la vie.

Et pendant ce temps, a rapporté beaucoup plus tard le matelot Pondicelli, d'autres membres de l'équipage en permission de nuit se hâtaient vers le port où les attendait la chaloupe qui devait les ramener à bord.

En attendant la rentrée des permissionnaires, les hommes de service s'affairaient, les hamacs étaient rangés dans les bastingages du pont supérieur. Les corvées de nettoyage se mobilisaient comme chaque matin. Les fauberts allaient et venaient et les longues tresses fixées au bout des manches de bois balayaient toute la surface du pont lavé à l'eau de mer. Le même travail s'effectuait dans les entreponts avec le même soin et chacun s'appliquait à cette propreté quotidienne car l'officier de service qui passerait l'inspection dans quelques instants, avec sa sévérité coutumière, ne tolérerait aucune négligence.

À tous les niveaux, les travaux d'entretien et de propreté s'effectuaient méticuleusement et, même au repos, la salle des machines faisait l'objet des plus grands soins. On graissait les arbres à cames, les coussinets, les pistons, les vilebrequins. On lustrait les cuivres, on balayait les moindres déchets ou fragments résiduels. On mettait l'ordre partout. D'ailleurs, la consigne était impérative : le bateau doit toujours être prêt pour un éventuel départ.

Mais tout à coup la routine quotidienne cessa. Les bruits familiers du bord furent couverts par trois détonations successives. Ce bruit sinistre ébranla les cabines, se répercuta tout le long des ponts, envahit l'immense salle des machines De l'avant à l'arrière, de bâbord à tribord, ce fut le même frémissement lugubre, précurseur d'un drame atroce. " Le feu à bord " ! entend-on partout. Vers l'avant du navire, un mince filet de fumée s'élève d'abord qui devient rapidement un épais nuage noir.

C'était bien cela ! le feu avait pris dans les soutes avant tribord, les soutes à gargousses pour les pièces de 194 mm.

Le premier message de détresse fut transmis par Paul Ribois de garde au télégraphe : " Feu à bord du " Liberté ". Envoyez secours d'urgence ". L'incendie se développait avec une rapidité effrayante. De la casemate avant tribord sortaient maintenant d'énormes volutes de fumée noire qui montaient vers le ciel pour se diluer ensuite et faire face à des flammes gigantesques rouges et jaunes pendant que les gaz délétères résultant de la combustion envahissaient les batteries, les entreponts et rendaient par leur âcreté la respiration humaine impossible.

Des navires les plus proches de la Liberté, de la République, du Léon-Gambetta, on entend des appels désespérés " sauve qui peut ! " On aperçoit des hommes pris de panique qui n'hésitent pas à se jeter à l'eau. Certains d'entre eux ne sachant pas nager se noieront.

L'officier de garde, le lieutenant de vaisseau Gaston Bignon, fit sonner la générale qui devait ramener tout le monde à son poste et particulièrement au poste d'incendie. Il ordonna de noyer les soutes avant où étaient stockées les gargousses de poudre B, dont il sera longuement question plus loin.

Il est 5 h 43. A ce moment précis, le lieutenant de vaisseau Garnier prend la direction des opérations. Il fait hisser les flammes avaries graves et demande de secours immédiats.

La fumée se dissipe par intermittences : on se prend alors à espérer une accalmie. Hélas ! Des flammes claires, énormes, envahissent tous les sabords, les embrasures, les superstructures. Phénomène curieux et troublant à la fois, on observe de la fumée qui sort de l'extrémité du mât de misaine. Celui-ci étant creux et prenant naissance dans les soutes avant, il joue le rôle d'un chalumeau.

Les officiers ont bien essayé de ramener le calme, mais l'angoisse étreint inexorablement les coeurs. L'équipage assiste impuissant à l'agonie du cuirassé.

Quels secours pouvait-on attendre ?

Dès la première alerte, des chaloupes, des baleinières, des remorqueurs avaient foncé vers le navire sinistré. Pour faire quoi ? On se pose toujours la question.

Ces frêles embarcations n'étaient pas outillées pour éteindre l'incendie. Elles auraient pu tout au plus recueillir les membres de l'équipage si le cuirassé avait été évacué.

Mais l'ordre impératif de rester à bord avait été donné. La chaloupe de veille de la Direction du Port avait été la première à s'approcher du navire en feu.

Elle était armée par le second maître vétéran Zattara, le quartier-maître André, les matelots Joseph Bernard et Jean Even, ainsi que le mécanicien Louis Gautier natif de La Seyne.

En se rapprochant du monstre en flammes, ces braves enfants ne pouvaient que regarder impuissants vers le sinistre. Si on avait voulu les offrir en holocauste, on n'aurait pas mieux fait.

Sur le quai Cronstadt à Toulon, la foule accourait, interrogeait.

À chaque explosion, des cris d'angoisse s'élevaient. On se prenait à espérer l'imminence des secours.

Jean Pondicelli, qui avait couru pour ne pas manquer sa chaloupe, s'écriait : " Il faut rejoindre nos camarades ! ".

Les yeux hagards, il sanglotait.

Mais le maître de manoeuvres attendait les six heures pour se mettre en route.

Les mêmes inquiétudes régnaient sur le port de La Seyne, surtout du côté de la Caisse, d'où l'on pouvait mieux voir l'horrible spectacle. Sans nul doute, dans ces foules anxieuses, on pensait aux amis, aux parents, aux enfants exposés au terrible danger.

Comment savoir ? Peut-être le navire avait-il été évacué en temps utile ? Peut-être à la faveur d'une permission de la nuit, l'être cher auquel on pensait n'était-il pas encore remonté à bord ?

Ou peut-être, de très bonne heure, était-il descendu à terre pour une corvée de vivre ou de matériel ? On se donnait des raisons d'espérer, mais on étouffait d'angoisse et d'incertitude.

Du Mourillon, Monsieur Lancelot, vieux marin qui avait connu les navires à voiles, observait le déroulement de ces instants dramatiques depuis sa villa de la Mitre. Il fera plus tard à la presse cette déclaration :

" De partout arrivaient les embarcations. Elles formaient autour du navire une sorte de ballet, dansant et bondissant sur les courtes vagues, pendant qu'une animation intense régnait sur le pont du navire ". Les ordres donnés par le lieutenant de vaisseau Gaston Bignon avaient été suivis par la plupart de ceux qui avaient fui dans l'affolement général. Mais, répétons-le, que pouvaient faire les meilleures volontés sans équipement spécial pour éteindre un incendie ?

Avec un mépris total de la mort, des héros tentèrent en vain de descendre dans les entrailles enflammées du cuirassé pour exécuter le mot d'ordre " Noyez les soutes ".

Les barrages de flammes et l'âcreté de la fumée interdirent toute approche de la commande des vannes de noyage.

Le feu poursuivit sa course infernale. Les gargousses, celles chargées de poudre surtout, sautaient spontanément. Dans ces dernières minutes fatidiques, des atrocités se produisirent, dont les lointaines chroniques de presse ont fait état. Citons quelques faits devant lesquels la conscience humaine se révolte.

Le matelot clairon, dont on n'a jamais retrouvé le nom, s'était précipité dans les coursives pour sonner l'alarme. Cela, dès la première alerte. Couché par une explosion sur le parquet d'acier, il expira aussitôt.

Une autre explosion ayant fait sauter une partie du pont, projeta le corps de la malheureuse victime sur le cuirassé République. On le retrouva, son instrument plaqué à sa poitrine, la bouche collée à l'embouchure de cuivre.

Dans un sursaut de désespoir l'officier mécanicien Lestain et le maître canonnier Gelo s'enfoncèrent dans le ventre du navire pour tenter encore l'impossible. On ne revit jamais ces héros.

Les lieutenants de vaisseau Besson et Mathieu, malgré la chaleur aveuglante, insupportable de la fournaise, s'efforcèrent d'organiser le sauvetage de l'équipage. Le premier, grièvement blessé, ne put faire grand-chose, le second se trouva coincé entre deux plaques de blindage à la suite d'une nouvelle explosion. On réussit plusieurs heures après à le dégager de sa prison d'acier. Par miracle il n'avait été que légèrement blessé.

Le lieutenant de vaisseau Garnier, le plus haut responsable du moment, va perdre toute illusion. Son navire est condamné. L'incendie va au cataclysme. Il y a eu déjà beaucoup de victimes. Il faut sauver ces centaines de vies humaines, ces fils de mamans anxieuses, d'épouses tourmentées qui attendent sur les quais des ports de Toulon et La Seyne.

Chacun comprend qu'une catastrophe est imminente. Il faut éviter le pire et maintenant le lieutenant de vaisseau Garnier en a bien pris conscience. Qui pourra le lui reprocher ? N'a-t-il pas fait, avec ses camarades, tout son devoir de marin ?

Sa conscience d'homme a parlé. Il fait sonner le poste d'abandon. Hélas ! il est trop tard. Quelques secondes plus tard, à 5 h 53 précisément, c'est la formidable explosion qui déchira l'air plusieurs lieues à la ronde, ébranla toute la rade et ses environs, provoqua dans les populations de toute l'agglomération toulonnaise une peur horrible. Comment ne pas croire à un séisme avec la déflagration simultanée de 735 obus de 19, chargés à la mélinite, et de 4 600 obus de 65 et 45 mm. Dans les habitations les plus proches, des plafonds et des cloisons fissurés, des meubles renversés, des carreaux brisés. De toutes parts, ce fut l'affolement, l'angoisse, les appels désespérés.

" C'est la Liberté qui a sauté ! ". Un immense panache de fumée jaune et noire s'éleva à plus de quatre cents mètres, en même temps qu'une pluie de ferrailles s'abattit sur les unités voisines, sur les embarcations accourues dès le début du sinistre, Tout cela dans un vacarme infernal de sirènes, de cris d'horreur, d'appels désespérés, de hurlements de douleur des survivants blessés ou atrocement mutilés. La vue de ce spectacle était insoutenable.

|

|

|

Un témoignage authentique nous permet, grâce au concours de notre concitoyen Gustave Péronet, de compléter notre récit Au quartier Fontainebleau où elle habitait, plus précisément sur la pente ouest du Fort Napoléon, Madame Péronet Mère sortit de chez elle au bruit de l'explosion, fit le tour de la maison pour en saisir la cause et aperçut alors au-dessus de la rade des objets de toutes natures et des corps humains.

Monsieur Péronet Père était sur la rade, à bord du petit bateau à vapeur de Tamaris, qui avait quitté le débarcadère du Manteau à 5 h 40 et se trouvait en face des cales du Mourillon au moment de la catastrophe. Malgré la distance de plus d'un kilomètre qui le séparait du cuirassé, le steam-boat reçut une tôle boursouflée d'un mètre carré environ qui fort heureusement ne blessa personne. Quelques années avant sa mort, l'un de nos concitoyens, M. Sauvaire, demeurant à Saint-Elme nous avait raconté dans une interview réalisée en 1968, comment il avait assisté à la catastrophe.

" Je regagnais Toulon le matin du 25 septembre par un petit bateau de la compagnie fondée par Michel Pacha qui reliait alors Toulon-Les Sablettes-Tamaris-Le Manteau-Saint-Mandrier. Le steam-boat était parvenu à hauteur de Missiessy, à quelques centaines de mètres de la " Liberté " quand tout à coup se produisit l'effroyable explosion. Il est difficile de décrire un tel spectacle et de fixer des souvenirs après avoir subi une commotion d'une telle ampleur capable de briser des coeurs à des lieues à la ronde. D'immenses gerbes de fer et de feu, parties du cuirassé transformé en éruption volcanique, se détachaient : une pluie de ferrailles brûlantes semant la mort dans toutes les directions. J'assistais, ainsi que les autres voyageurs à ce spectacle d'épouvante, plié de douleur, muet et malheureusement impuissant ".

Tous les témoignages sont concordants : la puissance de la déflagration a projeté des plaques d'acier, des tourelles même, des débris métalliques informes, dans tous les azimuts, faisant de nombreuses victimes sur les bateaux amarrés à proximité de la Liberté.

Cisaillés par une force prodigieuse, les ponts supérieurs s'étaient enroulés vers l'arrière, arrachant tout sur leur passage. Les déchirures béantes de la casemate avant permirent à l'eau de s'engouffrer et de couler le beau cuirassé.

Au Mourillon même, on retrouva des bérets de marin. On a parlé aussi d'un quartier-maître, qui, projeté à l'eau et complètement choqué, avait nagé droit devant lui pour atterrir finalement à la Tour Royale ce qui représente une belle performance, et au moment de prendre pied, s'aperçut qu'il lui manquait la jambe droite.

Il fallut longtemps pour rassembler tous les témoignages, les comparer, les analyser pour essayer de reconstituer le déroulement exact des faits.

Le cuirassé République tout proche de l'explosion avait reçu une pluie de tôles tordues et brûlantes et l'on apprit par la suite qu'une torpille sortie de sa rampe avait foncé sur lui, percé le flanc bâbord arrière à quelques centimètres au-dessus de la ligne de flottaison et provoqué de nombreuses victimes.

On sut également qu'un obus de 305 mm frappa la Démocratie par tribord arrière, à hauteur du carré des officiers, causant une large brèche dans le navire.

Que restait-il de notre beau cuirassé Liberté, orgueil de la Marine française, victime de l'une des tragédies de la mer les plus horribles ?

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

De la coque complètement déchiquetée, éventrée, émergeaient encore des masses informes de tôles, de charpentes, d'appareils de toutes sortes qui ne pouvaient pas disparaître tout à fait, la profondeur sur les lieux du sinistre étant de onze mètres seulement. Le beau soleil se leva alors à l'horizon bleuissant. Ses rayons rouges projetés sur l'amas de ferrailles fumantes permettaient encore de distinguer une chaloupe accrochée à la coque, des fragments de mâture branlants, qui offraient aux regards terrifiés un spectacle hallucinant.

Des embarcations qui tournaient autour du navire depuis la première alerte, plusieurs avaient disparu.

De la chaloupe de la Direction du Port, arrivée la première, on ne retrouva plus rien sauf des cadavres qu'on repêcha plusieurs jours après. Elle avait été désintégrée par le souffle extraordinairement puissant de l'explosion.

Il y avait des survivants qu'il fallait sauver à tout prix. Les secours s'organisèrent sous la direction du Vice-Amiral Aubert. Il fallait faire vite. On vit alors des vétérans de la Direction du Port, des ouvriers munis de limes, de scies, d'appareils à acétylène pour découper le métal, sortir blessés et agonisants de leur prison d'acier. Mais on ne savait par où commencer. Un officier devait déclarer :

" Nous tournons autour du navire pour en distinguer l'avant de l'arrière. Nous ne pouvons y parvenir ".

Les remorqueurs Polyphème, Samson, Travailleur noyaient les décombres fumants pour accéder aux points d'où sortaient des cris déchirants. On essayait tout, on parvenait non sans peine à retirer des corps vivants dont plusieurs hélas ne purent surmonter la gravité de leurs blessures sanguinolentes.

|

|

|

On chercha jusqu'à la tombée du jour et pendant la nuit. Le lendemain, l'horrible besogne dut se poursuivre. Les blessés furent transportés à l'Hôpital de Saint-Mandrier.

|

|

|

|

|

|

Quelques-uns emprisonnés dans les tôles, les pieds coupés aux chevilles, ne purent être dégagés et moururent faute de soins immédiats. D'autres amputés sur place survécurent. Quel spectacle abominable !

Ceux de nos concitoyens, témoins oculaires, qui dans notre jeunesse racontaient leurs souvenirs en nous faisant partager leur émotion, ne pouvaient trouver les mots pour décrire ces horreurs. Au troisième jour après l'explosion, les sauveteurs en découpant des tôles découvraient des cadavres en décomposition. Il fallut injecter de la chaux vive dans les décombres.

Une chapelle ardente fut improvisée dans l'Arsenal à l'atelier Flotte et, chaque jour qui passait, voyait le nombre des victimes augmenter. Le 27 septembre, deux jours après le drame, on dénombrait 200 morts et 200 blessés, dont une cinquantaine grièvement atteints.

Le lendemain, la Préfecture maritime commandait 250 cercueils, dont 88 à l'entreprise Pellegrin de La Seyne. Nous verrons plus loin que ce premier bilan provisoire devait malheureusement s'allonger. Certes, les équipages de la Liberté avaient payé le lourd tribut. Mais ses voisins de la rade subirent également des dommages importants en matériel et vies humaines comme le montre le tableau suivant :

Chaque jour qui passait voyait s'alourdir le bilan catastrophique. Au début du mois d'octobre, les autorités décidèrent de ne plus attendre. Il fallait absolument procéder aux obsèques.

Elles eurent lieu le 3 octobre 1911, une semaine, donc, après le désastre, pour les victimes identifiées dont les familles avaient réclamé les corps soit 152. Comme nous le verrons plus loin une autre cérémonie se déroula le 7 octobre pour les autres victimes non identifiées. Cette journée du 3 octobre revêtit le caractère d'une journée de deuil national. Les plus hautes personnalités civiles, militaires et leur suite lui donnèrent par leur présence, la plus grande solennité. Citons les plus marquantes :

- Le président de la République : Armand Fallières

- Le président du conseil : Joseph Caillaux

- Le Ministre de la guerre : Messimy

- Le Ministre de la Marine : Delcassé

- Les députés Abel et Coreil

- Un sénateur du Var : Georges Clemenceau

- Le Préfet du Var : M. Hudelot

- Le Maire de Toulon : Joachim Gasquet

- Le Vice-Amiral Jauréguiberry : Préfet maritime

- Le Vice-Amiral Bellue, commandant la 2ème escadre...

- et la liste serait bien longue si l'on voulait citer tous les commandants d'unités, officiers supérieurs et généraux.

|

|

|

|

|

|

De l'Arsenal de terre, on opéra le transfert des corps sur la place d'Armes où devait se dérouler la cérémonie religieuse. Une première prolonge d'artillerie reçut 4 cercueils d'officiers. Vingt-trois autres emportèrent chacune six ou sept corps de marins, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, tous recouverts du drapeau tricolore.

Les unités de la flotte représentées par d'importants détachements, les quatre cent vingt survivants de la Liberté, les corps de l'armée de terre, certaines délégations étrangères comme celle du cuirassé anglais Exmouth, avaient été rassemblées pour saluer les victimes. Des couronnes et des bouquets de fleurs, il y en avait partout. On sut même que des télégrammes de condoléances étaient parvenus à l'Amirauté, au Ministère de la marine, au Président de la République, émanant des plus hautes personnalités comme le Roi d'Angleterre Georges V, l'Empereur d'Allemagne Guillaume II, le Tsar de Russie Nicolas II.

Aux côtés des survivants du cuirassé Liberté, en tête desquels on reconnaissait le commandant Jaurès, toutes les familles endeuillées : des pères, des mères, des veuves, des orphelins étaient là, le coeur brisé par des épreuves hors du commun.

M. Mollard, chef du protocole, et M. Henrion, Directeur de la Sûreté, se démenaient pour mettre en place tout le dispositif avant que ne se déroule la cérémonie religieuse.

|

|

Parmi les délégations qui s'étaient rassemblées sur la place d'Armes, et il y en avait des centaines, on notait la présence de Berthon, secrétaire général des ouvriers du port venu rendre hommage aux victimes, accompagné de quelques camarades porteurs de leur emblème syndical, d'une couleur propre à effrayer le clergé qui allait procéder à l'absoute. En 1907, au moment des obsèques des victimes du Iéna, Berthon et ses camarades étaient venus dans les mêmes conditions et leur présence n'avait soulevé aucun incident. Quatre années s'étaient écoulées et voilà qu'en ce 3 octobre 1911, un lieutenant de vaisseau accompagné de quatre hommes en armes vint signifier à Berthon de quitter les lieux.

Ce dernier s'exécuta, non sans protester, mais comme il le fit savoir par la suite, il ne voulut pas créer de scandale dans un moment aussi dramatique.

Autre remarque qui ne put échapper à la population présente à la cérémonie. Quand M. Fallières passa devant la simarre et la mitre de Monseigneur Guillibert, évêque romain, il s'inclina respectueusement. Son attitude eut été sans doute jugée sévèrement en 1905 au moment où la République française se sépara de l'Église.

|

|

|

Les travailleurs de l'Arsenal de l'époque tirèrent un enseignement significatif de ces petits incidents, accusant le gouvernement Caillaux-Delcassé de manifester sa sympathie au clergé et sa haine au syndicat ouvrier.

Ironisant sur l'attitude du Président de la République, les anticléricaux annoncèrent que la Place d'Armes porterait désormais le nom de Place Canossa, rappelant ainsi l'humiliation subie par le roi Henri IV de Germanie qui alla faire amende honorable et se prosterner devant le pape Grégoire VII, auquel il avait résisté durement lors de la Querelle des Investitures.

L'itinéraire avait été ainsi fixé : départ de la place d'Armes, puis rue A. France, rue H. Pastoureau, boulevard de Strasbourg, place Notre-Dame (aujourd'hui place Noël Blache), rue Militaire (actuellement François Fabie), arrivée à l'Arsenal de terre où les honneurs devaient être rendus.

Il avait été décidé, qu'après les discours officiels, les cercueils seraient dirigés vers le pays d'origine des victimes, comme la plupart des familles le souhaitaient. Ces opérations étaient relativement simples, compte tenu de la proximité de la gare.

La tribune des officiels était installée sur le trottoir devant le théâtre, entourée de militaires en armes.

Sur toute la longueur du parcours une foule compacte, silencieuse, tenue en respect par un cordon de soldats baïonnette au canon, des 3me et 55me Régiments d'infanterie, des 3me, 22me, et 8me Colonial. Depuis plusieurs heures, des gens étaient là au premier rang. Ils venaient certes, s'associer au deuil des familles et de la Nation, mais il y avait aussi beaucoup de curieux qui n'hésitaient pas à se faufiler partout, à grimper sur les arbres, les kiosques, les marquises des magasins, les fenêtres et même les toitures. Certains étaient venus de loin de La Seyne, d'Ollioules, de La Valette, bref, de tous les environs de l'agglomération toulonnaise. Tous portaient des gerbes de fleurs. On en compta jusqu'à 2 500. On note même que certains avaient apporté de petites échelles pour se hisser et voir mieux que d'autres.

|

|

Après la cérémonie religieuse, le cortège s'ébranla. Il était 9 heures. Si les personnalités de haut rang occupaient la tribune officielle, des centaines de personnalités locales conduisaient des délégations, des groupements les plus divers, dont la liste serait bien longue à établir. Citons pour mémoire les associations musicales, comme la Seynoise, l'Avenir seynois, la Renaissance Mourillonnaise, les chorales et les orphelins de la région toulonnaise et niçoise, les cercles artistiques, les associations sportives, les chambres syndicales, les syndicats professionnels ouvriers, commerçants, pêcheurs,... les sociétés de secours mutuels de toutes les corporations, les cercles républicains et démocratiques, des associations étrangères, espagnoles, italiennes, helvétiques,... des amicales comme les Enfants de Bretagne, ou les Amis de la Corse, etc.

La Musique des Équipages de la Flotte jouait des marches funèbres dont les accents remuaient les témoins jusqu'aux entrailles, serraient les gorges, tiraient les larmes.

Le martèlement rythmé des tambours ajoutait encore à l'émotion intense de la foule, massée là depuis plusieurs heures, et qui donnait manifestement des signes d'énervement... Une foule frappée par le spectacle d'un nombre impressionnant de cercueils qui défilaient sous une forêt de drapeaux, par la grande tenue des officiers, la rutilance des lames d'acier, la blancheur des panaches des officiers généraux, une foule qui prenait conscience peu à peu de la gravité de ces drames successifs dont la fréquence troublante demeurait mystérieuse.

|

|

À 10 h l5, exactement la tête du cortège étant presque arrivée à l'Arsenal de terre, le gros se trouvait sur le boulevard de Strasbourg. On entendit tout à coup des cris venus, on ne sait d'où : " Sauve qui peut ! ". Une rumeur d'épouvante courut dans toute l'assistance. Instantanément, d'autres cris jaillissaient : " Le mort qui bouge ! " - " Ça va sauter ! ".

Alors un affolement général devait suivre qui dégénéra en une panique effroyable dont les plus anciens Toulonnais et Seynois se souviennent encore.

Ce furent d'abord des bousculades, puis une fuite éperdue vers les rues Molière et Racine qui ne purent servir d'exutoire à la marée car on y avait garé les voitures officielles. La confusion la plus grande régnait partout, jusqu'au point de départ du cortège, c'est-à-dire la place d'Armes.

Alors le cordon des soldats fut bousculé, les baïonnettes se choquant dans un cliquetis effrayant. Des femmes s'évanouissent, des vieillards, des enfants furent piétinés. Des gens se retrouvèrent sans chaussures, déshabillés, même.

Des officiers sur leur monture qui caracolait essayèrent de donner des ordres, en vain. Des grappes humaines accrochées à des échelles s'effondrèrent, des chaises furent brisées. La tribune officielle s'écroula dans un fracas épouvantable.

Les spectateurs paisibles étaient affolés. Ils ne savaient de quel côté se diriger. Ils fuyaient, mais ils n'auraient su dire pourquoi. Au paroxysme de la confusion, le Président de la République entouré de ses ministres ne perdit pas son sang froid face à la foule qui se déchaînait. Le président du Conseil Joseph Caillaux appela en vain le Directeur de la Sûreté perdu dans la foule. La panique atteignit même les soldats du service d'ordre dont certains abandonnèrent leurs armes.

|

|

Le Préfet du Var, M. Hudelot, son claque à la main, hurlait très haut : " Du calme ! Du calme ! Ce n'est rien ". Sa voix ne fut pas entendue. Et le courant de panique effroyable poursuivit sa course jusqu'à la place d'Armes, point de départ du cortège. Le boulevard de Strasbourg était devenu un champ de bataille. Des chapeaux haut-de-forme, des chaussures, des faux chignons, des vêtements, des képis, des sabres, des bonnets, des ceinturons, des armes à feu, des casquettes, des décorations, de grands chapeaux à plumes, des chaises brisées jonchaient le sol.

Après beaucoup d'efforts, les députés Abel et Coreil ainsi que le Préfet du Var réussirent à calmer la foule sur le boulevard de Strasbourg et le cortège put enfin reprendre sa marche. Toulon venait de connaître pendant un bon quart d'heure une panique effroyable, indescriptible, sur les causes de laquelle on s'interroge encore aujourd'hui et qui s'ajouta au triste bilan de la catastrophe.

Les sauveteurs bénévoles relèveront, soigneront dans les pharmacies du voisinage quelque 280 blessés.

Un grand nombre d'objets trouvés furent rapportés au poste de police rue Hippolyte Duprat et dans l'après-midi les personnes à la recherche de leurs pertes furent admises dans l'établissement. Les propriétaires de sacs à main constatèrent avec désagrément que le contenu avait disparu. Dans les moments d'affolement général, les détrousseurs et les filous ne perdent pas leur sang-froid, surtout quand ils sont eux-mêmes les initiateurs d'un désordre savamment organisé.

Les autorités, les responsables de l'organisation des obsèques, la sûreté nationale, les journalistes, se sont perdus en conjectures sur les causes de cette affreuse panique.

Nous effleurons quelques aspects d'une étude qui relève en réalité de la psychologie des foules.

L'expérience a montré que toute agglomération humaine est facilement irritable et que ses réactions impulsives peuvent atteindre à une dangereuse contagion.

Le coup de folie ne s'était point arrêté au boulevard de Strasbourg. Si l'on avait demandé à tous les matelots, à la section du 112ème Régiment de Ligne qui pénétra en trombe, baïonnette au canon dans les bureaux du 2ème arrondissement, la cause de leur débandade, aucun d'entre eux n'aurait pu l'expliquer tant il est vrai que dans la confusion générale la raison avait fait place à une véritable hallucination.

Tous les témoins rapportent que, dans ce tintamarre, seuls les marins du détachement britannique de l'Exmouth demeurèrent impassibles.

Comment expliquer un tel phénomène qui vint ajouter au malheur de la catastrophe première ? Là encore les enquêtes entreprises se heurtèrent à des témoignages contradictoires.

Certains affirmaient qu'au moment où la 14ème prolonge d'artillerie arrivait sur la place Notre-Dame, le cheval d'un gendarme se cabra et entra dans la foule. Le recul brutal des premiers assistants aurait provoqué alors des désordres et la peur génératrice de la panique.

D'autres disaient qu'un cercueil avait éclaté devant l'hôtel Victoria sous l'effet de la chaleur excessive, que la marquise d'un magasin s'était effondrée, ou encore qu'un appareil photographique aurait explosé.

Il est possible que plusieurs de ces incidents auraient pu se produire simultanément.

Mais, ce qui est parfaitement plausible, c'est que des chenapans, des voyous, flairant une bonne occasion de détrousser les badauds à la faveur de la panique furent certainement à l'origine des cris : " Sauve qui peut ! " - " Ça va sauter ! " ou encore : " Le mort qui bouge ! ".

Avec un retard considérable, les corps arrivèrent à l'Arsenal de terre où furent prononcés les discours émouvants du Vice-Amiral Bellue, du député Abel, du Maire de Toulon Joachim Gasquet, de M. Delcassé, Ministre de la Marine, et de M. Fallières, Président de la République.

|

|

|

Au premier rang, les 420 survivants valides de la Liberté.

Les premiers honneurs militaires rendus ont été aux victimes suivantes :

CUIRASSÉS :

CROISEURS CUIRASSÉS

CROISEUR MOUILLEUR DE MINES :

Foudre 2Remorqueur de la Direction du port : 2

Discours de M. Fallières - Président de la République

" Messieurs,

Les cruautés du sort se succèdent dans la Marine avec une implacable continuité. Le souvenir d'une catastrophe étreint encore nos âmes qu'il s'en produit une nouvelle, celle-ci plus effroyable, plus déconcertante que celle qui précède. Qu'est le terrible désastre de l'Iéna à côté de celui de la " Liberté " ? Et combien le désastre des choses est de nature à confondre la raison.

Hier, c'était l'éclat d'une incomparable manifestation navale. C'étaient nos brillantes escadres fières et joyeuses déployant leurs glorieuses couleurs au soleil radieux d'un vrai jour de triomphe. Aujourd'hui, c'est la désolation d'une rade où a coulé l'une de nos plus imposantes unités de combat. C'est comme un voile de tristesse qui s'étend sur les eaux de Toulon, ce sont nos pavillons en berne et, sur des points divers du territoire, des mères, des veuves et des enfants qui pleurent dans le silence de leur douleur, des êtres aimés que la mort vient de leur enlever. Ainsi, que la fortune en ses secrets impénétrables réserve aux hommes d'étranges destins ! Qu'en un jour de combat un grand cuirassé soit coulé par le canon de l'ennemi, que nos marins succombent sous les plis du drapeau face à ceux auxquels leur courage dispute la victoire, c'est le risque des batailles et la fin du soldat qui s'en va dans l'apothéose de la gloire. Mais qu'en pleine paix, à l'ancre dans le port, un bâtiment sombre dans une foudroyante explosion, que la mort abatte au hasard de ses coups, des hommes sans défense qui n'ont pas la consolation de mourir les armes à la main, que, par une fatalité sans nom, elle frappe en même temps d'intrépides sauveteurs qui volent au secours de leurs camarades en détresse, c'est une épouvantable tragédie où l'horreur dépasse la cruelle inutilité du sacrifice.

Dans le pays tout entier, l'émoi a été à son comble. À la douleur générale s'est jointe une immense pitié pour les victimes. À ces braves gens qui sont couchés dans ces cercueils et qu'attendent les champs du repos de la terre natale, j'adresse pieusement les funèbres adieux de la Patrie en deuil. Ils sont morts pour elle. Ils méritent que, sur leur tombe, on dépose la couronne des martyrs. Pour les autres, que d'horribles mutilations ont cloué sur un lit d'hôpital, où ils gisent, en proie à toutes angoisses du mal qui les torture, je m'incline devant leur infortune. Je les plains de toute mon âme, et je fais, au nom de tous, les voeux les plus ardents pour leur retour à la santé. Enfin, que les familles éplorées des morts et des blessés reçoivent l'hommage respectueux de notre considération profondément affligée.

Ce n'est pas seulement en France qu'on a tressailli à la nouvelle de l'irréparable malheur. Le bruit de la catastrophe a eu un retentissement universel. Elle est longue la liste des chaleureux témoignages de sympathie qui nous sont venus des souverains, des chefs d'État, des gouvernements et des peuples étrangers. Admirables effets d'une solidarité mondiale qui rapproche momentanément les nations, lorsque se produit quelque part, une irrémédiable calamité publique. Ces hautes et touchantes condoléances sont allées droit au coeur de nos marins, dont partout on sait la vaillance et le noble désintéressement. Jamais le péril n'amollit leur courage. Le devoir dans toute sa rigueur est la règle invariable de leur conduite, et le sacrifice de la vie, quand l'honneur le commande, la fin de leurs efforts. La terrible tourmente, en passant sur leurs têtes, a laissé debout et leur sang froid traditionnel, et leur foi dans l'idéal qui les garde et les soutient aux heures solennelles de la carrière. C'est dans les rudes épreuves de la vie que se retrempe le caractère des hommes sans peur, et de la cendre des morts est sortie plus d'une fois, l'histoire nous l'apprend, une riche moisson de héros.

Et maintenant que nos coeurs meurtris ont besoin du réconfort de jours réparateurs, nous pouvons jeter à travers nos larmes, un regard de confiance sur l'avenir. Sans rien perdre des leçons qui se dégagent de ces malheurs répétés, toujours prêts malgré tout à coopérer dans son ardeur patriotique, à l'oeuvre sacrée de la Défense Nationale, la Marine continuera à poursuivre, avec sa mâle assurance, le cours régulier de ses glorieuses destinées ".

Après le discours de M. Fallières, Président de la République, M. le Ministre de la Marine monta à la tribune.

La gorge serrée, il rendit hommage au sacrifice de toutes les victimes et promit de tout faire pour percer l'horrible mystère qui pesait sur la Marine afin, dit-il, de supprimer les causes de ces épouvantables catastrophes.

M. Gasquet, maire de Toulon lui succéda. Au nom de la population Toulonnaise il s'inclina devant le malheur de toutes les familles éprouvées et s'indigna devant la fatalité qui frappait plus spécialement sa ville.

" Hier, dira-t-il, c'était la catastrophe de Lagoubran, puis celle du " Iéna ". Aujourd'hui, celle de la " Liberté ", la plus meurtrière ! ".

Puis, ce fut au tour de M. Abel, député. Se faisant l'interprète d'une population, solidaire de tous ceux que le malheur avait frappés, le député dans sa vibrante allocution mit l'accent sur les causes de la catastrophe, S'adressant au gouvernement et aux chefs responsables, il n'hésita pas à poser avec force le problème de la sécurité.

" Finissons-en ! s'écria-t-il. Est-ce fatalité ? Est-ce imprudence ? Est-ce ignorance de l'orgueilleuse humanité qui trop souvent s'arrête, triomphante, croyant savoir ? ".

Il prévint les autorités des inquiétudes de la population Toulonnaise depuis le dépôt de munitions suspectes dans les poudrières voisines de la ville.

Le dernier discours fut prononcé par le Vice-Amiral Bellue qui, au nom de la deuxième, escadre remercia le Président de la République de sa présence aux funérailles nationales des victimes.

Il adressa également à l'Amiral Sir Edmund Poe et aux marins britanniques, ses remerciements pour la part qu'ils avaient prise à la douleur commune. Enfin, il adressa un suprême adieu à toutes les victimes du devoir et exhorta les unités sous ses ordres à regarder, malgré tout, l'avenir avec confiance.

La cérémonie terminée, le Président Fallières gagna la Préfecture maritime où un lunch fut servi. Un cortège se reforma pour le conduire à l'Hôpital Sainte-Anne à 14 h 10 sous la protection d'un détachement de hussards qui emprunta l'itinéraire le plus court : rue de l'intendance, rue Pastoureau, boulevard de Strasbourg, avenue Vauban, boulevard de Tessé.

Au seuil de l'établissement l'attendaient : le médecin général Amblel, directeur du service de santé et M. le Docteur Trabaud, médecin en chef.

Le Président se rendit au chevet des blessés qu'il réconforta, et distribua des décorations : Croix de la Légion d'Honneur au second maître canonnier Pierre Yves du cuirassé Liberté, Médaille militaire à une vingtaine de marins des différentes unités sinistrées (liste ci-jointe).

Après la visite à l'Hôpital Sainte-Anne, le Président et sa suite s'embarquèrent sur le vapeur Kéraudren, spécialement affecté à la liaison de Toulon et Saint-Mandrier, tandis que le remorqueur Hercule était mis à la disposition de la presse.

|

|

|

|

|

|

Quand les deux bateaux passèrent devant l'épave autour de laquelle s'affairaient toujours des sauveteurs, les navires présents dans la rade saluèrent l'arrivée du Président sur les lieux de la catastrophe par une salve de 21 coups de canon. Puis, ce fut la visite des blessés à l'Hôpital de Saint-Mandrier, suivie d'une remise de décorations (liste ci-jointe),

Pour le dévouement remarquable dont il fit preuve au cours de la tragique journée du 25 septembre, M. le Docteur Jan fut promu au grade d'officier de la Légion d'Honneur.

Décorations remises à l'Hôpital Sainte-Anne

- Mahe - 2ème maître mécanicien - Suffren

- Moulic - fusilier breveté - Léon-Gambetta

- Genty - matelot de pont - Liberté

- Urlan - matelot de pont - Liberté

- Petit - canonnier breveté - Justice

- Puzin - chauffeur breveté - Liberté

- Legall - fusilier auxiliaire - Suffren

- Mahec - matelot de pont - Liberté

- Gloanec - chauffeur breveté - Liberté

- Thierry - chauffeur auxiliaire - Liberté

- Huon - canonnier breveté - Amiral-Aube

- Gubenad - timonier auxiliaire - Liberté

- Godoc - canonnier breveté - Liberté

- Gueguen - 2ème maître canonnier - Liberté

- Gauchard - matelot fourrier - Liberté

- Deschamps - canonnier breveté - Liberté

- Louc - chauffeur auxiliaire - Liberté

- Pellen - 2ème maître mécanicien - Liberté

- Goubennec - second maître - Médaille militaire - (sauveteur)

Décorations remises à l'Hôpital de Saint-Mandrier

Médaille d'honneur :

M. Guilbert - Enseigne de vaisseau

Chevalier de la légion d'honneur :

Besson Louis - Lieutenant de vaisseau

Médaille militaire :

- Le Mezel Pierre - fusilier auxiliaire - Suffren

- Guilbaut Joseph - matelot - Liberté

- Even Pierre - gabier breveté - Ernest-Renan

- Le Tallec Henri - gabier breveté - Léon-Gambetta

- Gilles Jean - gabier breveté - Léon-Gambetta

- Rouault Aimé - gabier breveté - Edgar-Quinet

- Mingam Pierre - matelot spécialisé - Marseillaise

- Le Guellec Alain - matelot spécialisé - Marseillaise

- Deschamps A. - matelot canonnier - Liberté

- Peron F. - matelot fourrier - Liberté

- Descoubes Lucien - matelot de pont - Liberté

- Le Guilloux Joachim - second maître - Justice

- Galant J. Louis - second maître canonnier - Liberté

- Couic Germain - quartier-maître de manoeuvre - Justice

- Philippe Yves - quartier-maître chauffeur - Liberté

- Le Bitous J.M. - quartier-maître chauffeur - Liberté

- Mathé Alex - gabier breveté - Jules-Michelet

- Evenc Georges - fusilier breveté - Suffren

- Mouzon Édouard - matelot mécanicien - Liberté

- Guillebaud Louis - mécanicien - Liberté

- Le Goff Louis - mécanicien - Justice

- Bois Charles - matelot fusilier breveté - Suffren

- Piquemal Antonin - chauffeur breveté - Liberté

- Le Bras Ferdinand - quartier-maître de manoeuvre - Justice

Une autre cérémonie, qui ne revêtit pas la même solennité, devait se dérouler le 7 octobre pour les corps non identifiés et non réclamés par les familles. Dix prolonges d'artillerie transportèrent 74 cercueils depuis la place Castignau jusqu'au cimetière de Lagoubran où l'on procéda à une inhumation collective. Ce deuxième cortège comportait :

- 59 victimes du Liberté

- 5 victimes du République

- 2 victimes du Léon-Gambetta

- 1 victime de l'Ernest-Renan

- 5 victimes de la Marseillaise

- 2 victimes de la Direction du Port.

A cette date, on pouvait donc compter 224 morts, identifiés ou non. Mais le bilan, hélas, ne devait pas s'arrêter là.

Ces derniers chiffres sont inscrits sur une stèle située dans le carré du Souvenir Français au cimetière de Lagoubran.

Il faut y ajouter les morts qu'on retrouva bien après le drame, et même jusqu'en 1921, où l'épave fut explorée encore, en vue de son renflouement - sans parler des blessés qui ne purent survivre à la gravité de leurs mutilations. Un journal du 25 septembre 1912 qui retraça le drame, à l'occasion de son anniversaire, indiqua que la liste des morts s'était allongée depuis, d'une vingtaine de noms et qu'il fallait situer le nombre de disparus entre 50 et 60. Il n'est donc pas exagéré de dire et d'écrire que l'explosion du cuirassé Liberté causa la mort de 300 personnes environ.

|

|

|

Des survivants témoignent encore

En cette fin d'année 1985, Charles Godoc, âgé de 96 ans, est toujours en mesure, grâce à sa robuste santé et à son étonnante lucidité, de raviver les souvenirs tumultueux de ses campagnes de guerre.

De tous les événements auxquels il a été mêlé, c'est la catastrophe du cuirassé Liberté qui l'a marqué le plus. Il y fut affecté à 22 ans comme matelot canonnier. Ayant échappé miraculeusement à la mort, il participa ensuite pendant quatre ans, de 1914 à 1918, à de nombreuses patrouilles de surveillant des côtes françaises depuis le Golfe de Gascogne jusqu'au Pas-de-Calais, alors que l'Océan Atlantique et la Manche étaient infestés de sous-marins allemands. Il se tira indemne de tous les dangers mortels encourus.

Aujourd'hui, Charles Godoc, grand vieillard solide coule des jours paisibles au quartier Pont de Fabre auprès de ses enfants qui l'entourent de soins attentifs les plus affectueux.

Il garde auprès de lui ses trésors : son livret militaire de marin, sa Croix de Guerre, sa Médaille militaire, sa Médaille de sauvetage.

|

|

|

" Le 25 septembre 1911, en rade de Toulon, j'étais le matelot breveté, Charles Godoc, breton de Plouguerneau (Finistère), affecté sur le cuirassé Liberté depuis quelques mois. Les marins disaient de cette unité qu'elle était disciplinaire, sans doute en raison de l'importance de son effectif.

" Il était commandé par un grand nom : Jaurès ! le frère du grand tribun, apôtre de la Paix.

" Je venais de finir un quart de nuit et me couchais dans mon hamac. Mais au bout de quelques minutes, j'entendis des marins qui se levaient précipitamment et se dirigeaient vers la sortie du poste d'équipage en criant : " Le feu est à bord ".

" En arrivant sur le pont arrière, le capitaine Bignon me vit et me donna l'ordre ainsi qu'à un autre matelot, Legendre, breton comme moi et voisin de village, de noyer les soutes à munitions. C'était facile à dire ! L'incendie grondait sous nos pieds. Nous avons réussi tout de même à trouver la clé des vannes et à les ouvrir... Hélas trop tard !

|

|

Texte intégral de l'interview dans Le Provençal du 25 septembre 1968 |

" Tout à coup, une énorme explosion retentit sur l'avant du navire. Il y avait des flammes partout. Je ne sais et ne n'ai jamais compris comment je me suis retrouvé à la mer, une énorme vague m'ayant entraîné vers le fond.

" Puis je revins à la surface et repris ma respiration. Une deuxième vague survint moins forte et m'entraîna de nouveau vers les abîmes. Revenu à l'air libre, je constatais qu'une quantité incroyable de projectiles de toute espèce tombait du ciel : morceaux de bois et de ferrailles brûlantes.

" Je nageais et m'agrippais à un aviron. À proximité, un marin nageait et appelait au secours. J'allais vers lui et l'aidais à se cramponner aussi aux épaves flottantes. L'une de ses mains n'avait plus qu'un seul doigt. Un autre marin nageait vers nous. Il pleurait et criait " Maman ! Maman ! "

" À force de volonté et d'entraide, nous avons pu atteindre le croiseur Vérité à quelque deux cents mètres de nous.

" À l'échelle de coupée, l'équipage nous aida à monter sur le pont où on nous allongea pour les premiers soins.

" Nous ne pouvions tenir debout. Je m'aperçus alors que j'étais blessé au bras gauche et à la jambe droite, où une plaie béante et profonde touchait le tibia.

" Une vingtaine de blessés comme moi attendaient allongés sur le pont notre transfert à l'Hôpital Sainte-Anne.

" Quelques jours plus tard le Président Fallières vint rendre visite aux blessés. Je le vois encore pénétrer dans la salle de soins. Il s'arrêta devant mon lit et me dit " Matelot Godoc Charles, vous êtes un brave, je vous décerne la Médaille militaire et la Médaille d'honneur de sauvetage ".

" Puis, il me serra la main et me donna l'accolade sur les deux joues. Il ajouta :

" Dans très peu de temps vous serez rétabli ! "

" Vous pensez combien je pouvais être ému.

" Je suis resté trois mois à l'hôpital suivis de trois mois de convalescence. Une comtesse m'ayant invité à la passer dans son château, je déclinai cette offre généreuse, préférant retrouver au plus vite ma famille, après tous ces événements douloureux.

" Par la suite j'ai été affecté à Brest sur le croiseur Guesdon et exempté de toute corvée, étant Médaillé Militaire à 22 ans.

" Je n'ai plus entendu parlé du capitaine Bignon, ni du matelot Legendre, tous deux disparus (*) ".

(*) Quelques semaines après ce témoignage émouvant, Charles Godoc s'est éteint le 1er février 1987 au Beausset à l'âge de 97 ans. Il est inhumé au cimetière de La Seyne.

|

| Tombe de Charles Godoc |

Témoignage de la famille de M. Joseph Falconetti

En novembre et décembre 2002, nous avons recueilli un autre témoignage émouvant et hors du commun, celui de Gilles Falconetti petit-fils de Joseph Falconetti, matelot du Liberté, présent à bord au matin du 25 septembre 1911, et qui avait survécu à l'explosion du cuirassé :

" Mon grand-père s'appelait Joseph Falconetti, né à Bastia. Il avait 21 ans en 1911 et accomplissait son service militaire. Il était matelot sur le cuirassé Liberté, matricule 673. Mais il avait déjà 7 ans de navigation derrière lui, s'étant engagé comme mousse à 14 ans dans la compagnie Fraissinet, puis les Messageries Maritimes.

|

|

|

" Ma grand mère me montrait lorsque j'étais enfant une photo de l'épave colorisée du Liberté, et m'avait indiqué de quelle passerelle il avait plongé.

" En réalité, au moment de la première explosion, il était au W.C. ! Il a raconté qu'il n'avait pas réfléchi une minute, qu'il était sorti des toilettes et monté sur le pont. Il était donc dans la partie arrière du bateau et nous ne savons pourquoi il n'a pas pu plonger du pont, mais d'une passerelle située plus haut. Il a dit texto : " J'ai fait le plus haut plongeon de ma vie ". Il faut dire qu'il était excellent nageur.

" Il a nagé la peur au ventre. A chaque seconde un éclat chauffé à blanc le manquait de peu. Il était proche du rivage lorsqu'il fut touché à la main gauche. Deux de ses doigts restèrent paralysés.

" Les années suivantes, il poursuivit sa carrière de marin, notamment en Extrême-Orient. En août 1914, il débarque à Toulon et se rend au 5ème Dépôt. A partir de septembre 1914, et jusqu'en mars 1915, il participe à la grande guerre tout d'abord dans le 38e R.I. Il fut blessé une première fois : une baïonnette lui traversa la cuisse au début de la guerre. Promu caporal le 12 avril 1915, il est ensuite affecté au 46e R.I. à Vauquois, à 15 km au nord-ouest de Verdun (une colline transformée en gruyère, l'un des verrous qui empêche les allemands de contourner les lignes de communications et de ravitaillement du front), il est blessé une deuxième fois : un éclat d'obus lui transperce l'épaule gauche : on voyait au travers. Il ne sera secouru que deux heures plus tard. Le trou béant fut bouché avec du crin de cheval et il survécut. Il est alors déclaré « hors service » en juillet 1917

" Il épousa ma grand mère et partit en Algérie. Il apprit la comptabilité et devint responsable du bureau des anciens combattants à Alger.

" En 1942 sa blessure de 1917 s'est ré-ouverte et il mourut d'une septicémie ".

Les détails fournis dans ce témoignage ont été rassemblés grâce à la mémoire de la famille Falconetti ; ils ont été confirmés et précisés grâce aux recherches menées par M. Gilles Falconetti auprès des services historiques de la marine de Lorient et du contenu du carnet de navigation de Joseph Falconetti, obtenu auprès des archives de Bastia.

Témoignage de Madame Veuve Joséphine Gautier

" Depuis le début de cette année 1911 où je m'étais unie à Louis Gautier, nous habitions au Pont du Las à proximité de la Direction du Port à laquelle mon mari avait été affecté comme quartier-maître mécanicien. Quelques semaines se passèrent et au cours d'une journée d'absence de notre appartement, la maison fut ravagée par un incendie. Notre modeste mobilier, nos affaires disparurent quasiment.

Il fallut les remplacer et remettre en état le logement.

Pour effectuer les travaux les plus urgents, Louis demanda à l'un de ses camarades de travail de le suppléer à la chaloupe une journée entière et il fut convenu qu'il lui rendrait les heures de ce service amical à la première occasion.

Horrible fatalité ! L'occasion se présenta le jour du sinistre 25 septembre où mon mari prit place dans la chaloupe qui se porta au-devant de la Liberté en feu pour se faire pulvériser.

Réfugiée chez mes parents à La Seyne après une journée d'angoisse, j'étais toujours sans nouvelles le soir. Des amis venaient nous réconforter en disant que tous les survivants n'étaient pas dénombrés, qu'il y en avait beaucoup à l'Hôpital Sainte-Anne et aussi à Saint-Mandrier, que des blessés rejetés à la côte attendaient encore des secours.

Sur les ports de Toulon et de La Seyne, disait-on, la population en transes continuait de s'agiter fiévreusement.

À la nuit tombante, je perdis tout espoir de retrouver mon mari vivant. Ce fut seulement trois jours après l'explosion que son corps fut retrouvé dans la rade ainsi que celui de ses coéquipiers. Inutile de vous décrire l'immensité de la douleur des familles éplorées dont j'étais. N'étant pas en état de me déplacer, ce fut ma mère au courage indéfectible qui répondit aux autorités pour l'identification. Elle ramena de l'Hôpital de Saint-Mandrier une belle boucle blonde et un pompon rouge. Je garde ces reliques dans mon armoire depuis 75 ans.

Mon mari, seul Seynois qui périt dans cette catastrophe, fut inhumé le 3 octobre dans le caveau du Souvenir Français dans notre cimetière de La Seyne.

Seul, son cercueil fut détaché du cortège officiel de Toulon et amené par une chaloupe de la Marine au quai du port. La municipalité et une foule innombrable lui rendirent les honneurs qu'il méritait. Cela se passa le 3 octobre 1911. Ma fille Louise naquit deux jours plus tard ".

Cruauté du sort qui aura voulu que ce beau marin ne puisse ressentir les joies de la paternité.

Cruauté du sort qui aura voulu que la petite Louise ne puisse jamais connaître l'affection d'un père.

Cruauté du sort qui aura voulu que la jeune Joséphine Gautier, veuve à 22 ans, eut sa vie brisée. Mémé Gautier, comme l'appellent familièrement ses petits et arrières petits-enfants, affronta son calvaire avec un grand courage. Elle prit le chemin de la pyrotechnie pour élever son enfant qui, 21 ans plus tard, devint Madame Marius Autran, qu'elle n'a jamais quittée et dont elle a reçu les soins les plus attentifs et les plus dévoués jusqu'à son dernier souffle, le 17 septembre 1986. Elle est restée fidèle au souvenir de son époux qu'elle n'a jamais remplacé.

|

|

|

Soulignons, que pendant les journées qui suivirent, un grand élan de solidarité se manifesta dans la population Seynoise. Il est probable qu'il en fut de même dans les localités où des familles endeuillées reprirent la dépouille mortelle de leur enfant.

À La Seyne, des dons, des secours d'urgence, furent apportés à la famille de Louis Gautier. Une fête de bienfaisance se déroula au Théâtre Eden-concert le mardi 31 octobre 1911 au cours de laquelle on déclama des poèmes émouvants. Nos philharmoniques locales prêtèrent leur concours bénévole. Pendant plusieurs décennies, La Seynoise et l'Avenir Seynois s'associèrent aux deuils et calamités dont la population souffrait trop souvent.

- Cet éclair, sur Toulon, jaillit-il de la foudre ?

- Quelle épaisse vapeur noircit son ciel d'azur ?

- D'où vient cette âcre odeur de cendres et de poudre,

- Cet air fuligineux souillant son air si pur ?

- C'est un grand cuirassé la Liberté qui saute.

- Loin des champs de combat ainsi s'effondre au Port

- Ce superbe vaisseau de notre belle flotte,

- Car ces sourds grondements sont des hoquets de mort.

- Il se change en volcan au macabre cratère,

- Qui, pour laves, vomit des cadavres meurtris ;

- Puis l'on perçoit, venant comme de dessous terre,

- Des appels déchirants, de lamentables cris.

- Dès la première alarme, on a vu, du rivage,

- Cent canots entourer le vaisseau sinistré,

- Essayant, à l'envi, d'arracher l'Équipage

- Au foudroyant cyclone ; il a tout dévoré...

- Maintenant, cette épave informe, colossale,

- Tel un sombre rocher sortant de ce cahot

- Qui fut la Liberté, c'est la pierre tombale

- D'un sépulcre géant où dorment des héros.

- C'est la Fatalité brutale, inexorable,

- Ennemi qui se cache et qu'on ne peut pas voir,

- Qui par les lâches coups de sa faux implacable,

- A fait de ces Marins les Martyrs du devoir.

- Ah ! quelle plaie ouverte au sein de la Patrie

- Par l'infernale mort de ses braves enfants !

- À nous de consoler la grande âme meurtrie,

- Par notre sympathie offerte aux survivants.

- Vous, dont le noble coeur égala la vaillance

- Sauveteurs obstinés, dont rien n'a pu dompter

- Les élans généreux, avec orgueil, la France,

- À son ordre du jour, Braves, peut vous citer.

- De votre dévoûment glorieuses victimes,

- Vous fûtes mus soudain par un commun ressort,

- Qui vous poussant, hélas ! vers les mêmes abîmes,

- De nos pauvres Marins vous réservait le sort.

- Notre concitoyen Gautier fut de ce nombre

- Que servirait d'avoir pleuré sur son cercueil,

- Si nous ne donnions pas le repos à son ombre

- En venant au secours de sa famille en deuil ?

- Et puisqu'en s'imposant ce hardi sauvetage,

- Trahi dans son élan, il n'a pu l'accomplir,

- Accomplissons le nôtre : il nous reste en partage

- Le lot le moins ingrat, le plus doux à remplir.

- Il est doux, dans un coeur qu'étreignent la souffrance,

- Le sombre désespoir, la désolation,

- Bien doux de faire luire un rayon d'espérance,

- Et d'apporter un peu de consolation.

- Pitié pour le pauvre ange et pitié pour la mère

- Qui, lui donnant le jour après l'affreuse mort

- Du père, répandit plus d'une larme amère

- Sur sa douce victime, en maudissant le sort,

- Un jour, elle pourra, d'une voix attendrie,

- Lui dire que son père, un vétéran du Port,

- Deux fois avait risqué ses jours pour la Patrie,

- Pour ses frères ; qu'au champ d'Honneur il était mort.

- Fière, elle, lui dira qu'heureux de rendre hommage

- À ce beau dévoûment, combien de nobles coeurs

- Et d'amis dévoués, que toucha son jeune âge,

- Voulurent alléger le poids de leurs douleurs,

- En mémoire du Mort, devant cette détresse,

- Montrons nous généreux, secourables humains,

- Au degré d'infortune, élevons la largesse,

- Avec nos coeurs, ouvrons toutes grandes nos mains.

- À ces infortunés c'est un prêt que vous faites :

- Ce fruit de vos sueurs, Pauvres, travaillera.

- Votre or, Heureux du monde, escompté sur vos fêtes

- Pour le prêter à Dieu, là-haut, prospèrera.

|

|

|

Et nous en arrivons tout naturellement aux questions troublantes que se posaient les travailleurs des poudrières, les équipages de la flotte, intéressés au premier chef, mais aussi toute la population frappée durement à des intervalles si rapprochés. Une enquête fut ouverte comme toujours en pareil cas.

Comment expliquer la série impressionnante des accidents plus ou moins graves qui se produisirent entre 1893 et 1911 ?

En dix-huit années, ce furent des combustions instantanées suivies ou non d'explosions que l'on put constater dans les poudrières de Tunis, d'Angoulême, de Nice, de Villefranche, de Saigon, de Marseille... et surtout, la plus grave celle de Lagoubran du 5 mars 1899 qui fit 80 morts et de nombreux blessés, détruisant des centaines d'immeubles dans les quartiers avoisinants de Toulon, d'Ollioules, de La Seyne.

Précisons pour cette dernière catastrophe qu'elle eut comme point de départ la poudrière n° 1 qui contenait 10 000 kg de poudre B. En dix-huit années, ce furent les mêmes accidents qui affectèrent les bâtiments de guerre Sully, Amiral-Duperré, Vauban, Descartes, Farfadet, Couronne, Latouche-Tréville, Pluviose, Forbin, Gloire, Charlemagne et en apothéose, celui du cuirassé Iéna, qui explosa le 12 mars 1907 et qui fit quelque 200 morts et de nombreux blessés (*). À cette liste impressionnante il fallait aussi ajouter les accidents de Bouchet, Ansirane, Médard, Orange et Pont de Bruis. On avouera que ces faits étaient tout de même inquiétants. On ne pouvait se satisfaire en répétant " Que voulez-vous ! C'est la loi des séries ! ".

(*) Selon l'historien de la Marine Éric Gille [Var-Matin,

12 mars 2024], « l'explosion de l'léna est attribuée à un court-circuit

dans une soute à poudre noire, et non comme on le crut à la poudre B ».

Dans les milieux militaires, dans les états-majors politiques, dans la presse, on se livrait à toutes sortes de supputations.

Tantôt on incriminait les techniciens, on parlait de maladresses, d'imprudences, on accusait les spécialistes de la balistique d'incompétence, on n'allait pas au fond des choses. Tantôt on ne voulait voir dans cette cascade d'incidents et d'accidents que le travail de saboteurs à la solde de l'étranger.

Depuis plusieurs années, les menaces de guerre se précisaient. L'Allemagne sous la férule de l'impulsif et vaniteux Guillaume II, recherchait des débouchés commerciaux.

Elle voulait sa part de gâteau des Empires coloniaux. Son armée et sa marine étaient très puissantes.

En 1905 et 1914 de nombreux incidents mirent la paix du monde en péril. Le 31 mars 1905, dans un discours qu'il fit à Tanger, l'Empereur d'Allemagne incita le sultan du Maroc à résister à l'influence française. La guerre faillit éclater. Finalement la paix fut sauvée par la conférence internationale d'Algésiras.

Au printemps de 1911, ce fut ce qu'on a appelé : le coup d'Agadir.

Des troubles éclatèrent au Maroc et la France fit pénétrer ses troupes à l'intérieur du pays.

Alors les dirigeants de l'Allemagne en profitèrent pour envoyer devant le port d'Agadir un navire de guerre en vue de protéger des négociants allemands, des gens qui n'existaient même pas. La guerre fut évitée de justesse. Finalement un accord laissa la France libre d'agir au Maroc, mais des compensations territoriales importantes furent accordées au Congo, au bénéfice de l'Allemagne.

Les revanchards français accusaient donc cette dernière de répandre partout des espions chargés de provoquer des incidents, des soulèvements, des sabotages.

Et cette hypothèse était facilement admise par la population que l'on mettait peu à peu en condition pour accepter l'idée d'une guerre contre l'Allemagne.

" Ils ont été allumés par des espions, les incendies des poudrières et des soutes ", disait-on.

L'Allemagne dont la flotte était déjà redoutable ne cherchait-elle pas par ce moyen à affaiblir celle de la France ?

Les troubles sociaux, les révoltes coloniales, les paniques comme celle du 3 octobre aux obsèques du Liberté n'auraient-ils pas été provoqués par des hommes louches ?

Et puis on alla plus loin.

N'y avait-il pas collusion entre ces espions et ces socialistes partageux qui voulaient instaurer, à ce qu'ils disaient, un société plus juste, plus humaine, par l'égalitarisme ? La calomnie allait bon train.

Rumeurs légères, insinuations plus précises : on en vint odieusement à accuser le grand tribun Jaurès, celui que le journal Le Matin montrera un jour coiffé du casque à pointe de l'armée allemande. Et il se trouvait qu'au moment où se produisit l'explosion du Liberté c'est un Jaurès qui commandait le navire, lequel Jaurès avait commandé le cuirassé Gloire à bord duquel quelques jours auparavant s'était produit, nous l'avons dit au début de notre récit, un grave accident causant 9 morts et de nombreux blessés.

Coïncidence fâcheuse, il se trouvait aussi que le jour du sinistre, le commandant Jaurès n'était pas à bord, puisque le 16 septembre, il avait pris une permission de détente. Mais alors, n'aurait-il pas quitté son poste à un moment bien choisi pour faciliter aux espions l'accomplissement de leur triste besogne ?

Toutes ces suppositions calomnieuses, ces diffamations alimentaient une odieuse campagne politique qui prit fin avec le jugement du tribunal maritime à l'issue duquel quatre officiers prévenus furent acquittés. Sous la présidence de l'Amiral Jauréguiberry, sept officiers généraux ou supérieurs de la marine conclurent à l'innocence du capitaine de vaisseau Jaurès, du capitaine de frégate Jaubert, des lieutenants de vaisseau Garnier et Bignon. Ces deux derniers présents au moment de la catastrophe furent félicités pour leur attitude et les ordres qu'ils donnèrent.

Sans vouloir négliger le fait que l'espionnage est une vieille institution guerrière, il fallut bien en venir à poser le problème du comportement de l'explosif.

On fit bien le procès de la poudre B. Il était grand temps que l'on se penchât sur la qualité de cette poudre et les conditions de son utilisation.

En 1884, l'ingénieur Vieille avait mis au point un nouveau procédé de fabrication. Cette poudre aurait alors dû s'appeler par l'initiale de son inventeur.