|

|

|

|

|

|

|

|

Depuis sa naissance, notre bonne ville de La Seyne a connu de rudes épreuves : les guerres, les épidémies de peste, de choléra, de variole, les catastrophes engendrées par les engins de guerre, les persécutions politiques, les désastres occasionnés par les fléaux de la nature. Toutes ces calamités se sont abattues sur nos ancêtres avec une extrême rigueur et cependant, courageusement, ils ont fait face. Sans se laisser abattre, ils ont lutté contre l'adversité et préparé pour nous des conditions de vie meilleures par leur travail acharné et silencieux.

Même si on se complait à dire qu'après tout " le temps est un baume qui cicatrise les plaies les plus vives ", nous n'avons pas le droit d'ignorer les souffrances et les grandes afflictions de notre communauté seynoise et il n'est même pas tolérable que nous ne sachions pas les transmettre aux générations montantes.

Notre intention n'est pas la recherche d'un culte des ancêtres qui confinerait à l'idolâtrie, mais nous souhaitons que chaque citoyen puisse éprouver un minimum de reconnaissance envers ceux qui nous ont précédés et dont les luttes n'ont pas été vaines. Comme le font toutes les générations, ils ont cherché à améliorer leur vie. Leurs conceptions de la vie économique et politique, leurs croyances, ils nous les ont transmises. Nous les avons reçues et adaptées à nos conditions de vie propres, mais elles pèsent toujours sur notre destinée.

Quel est l'homme adulte, aux prises avec les difficultés du quotidien, celles de son travail, de sa famille, de ses relations avec son milieu social, qui ne fait pas référence à l'expérience de ses aînés ?

Il se complait à répéter des proverbes, parfois vieux de plusieurs millénaires et à vérifier leur véracité dans le temps présent. C'est avec émotion qu'il se souvient des conseils de ses anciens : " Mon père avait raison quand il me conseillait sur le choix d'un métier ! " ou alors : " Mon grand-père était exigeant sur la qualité de mon travail ". J'en voulais toujours faire à ma tête, alors le brave homme ajoutait : " Tu t'apercevras sans doute un jour - mais ne sera-il pas trop tard ? - que c'est le vieux bœuf qui fait le sillon droit ".

Il faut bien convenir que le passé n'est jamais à dédaigner, tant il est vrai que ses leçons sont toujours précieuses pour une meilleure connaissance du présent et même de l'avenir. Shakespeare n'a-t-il pas dit que " le passé est un prologue " ?

Ceux qui en parlent avec mépris sont tout simplement des sots et des ignorants.

Le passé lointain nous est connu généralement par des documents écrits, des monuments, des objets, mais les années passant avec tous les aléas de l'histoire, la vicissitude des évènements, les incompréhensions parfois révoltantes des humains, expliquent les lacunes énormes sur lesquelles butent les historiens. Si nous avons pensé à fixer ici, dans ces souvenirs d'identité locale, les journées les plus décisives, mais aussi les plus dramatiques de la dernière guerre, c'est justement parce que les textes consacrés aux évènements de cette époque sont rares alors que les témoignages vivants abondent encore.

Quarante années ont passé depuis la dernière guerre mondiale. Seuls, quelques compte-rendus de presse ont fait état des catastrophes d'avril, de juillet et août 1944, qui frappèrent particulièrement notre ville. Les moyens d'expression du moment étaient bien limités.

Muselés par l'ennemi occupant et ses collaborateurs, les journaux en modèle réduit n'apportaient à la population que des informations rares et laconiques. La radio était une entreprise de mensonges et d'intoxications. Rappelons au passage le générique de la radio clandestine : " Radio Paris ment ! Radio Paris ment ! Radio Paris est allemand ! " Les petits commentateurs de la presse locale ne s'exprimaient qu'avec une extrême prudence par crainte de représailles.

Pour toutes ces raisons, nous avons cru utile de retracer avec plus de précisions, les évènements douloureux vécus au cours de cette période de notre histoire locale et nationale en fixant des souvenirs Ô ! combien mouvementés, en utilisant au mieux les témoignages des générations concernées.

Avant qu'il ne soit trop tard, il fallait faire parler les survivants, les rescapés, recouper leurs déclarations afin d'obtenir la plus grande exactitude dans le déroulement des faits. Il serait, pour le moins paradoxal que nos jeunes concitoyens sachent mieux raconter le choléra de 1865, dont l'Histoire Générale de La Seyne de M. Baudoin nous instruit avec force détails, que les calamités de la dernière guerre.

Et maintenant, il est bien nécessaire de situer ces journées dramatiques dans leur contexte historique.

On sait que depuis 1914-1918 la guerre n'a jamais cessé tout à fait. L'armistice signé, dès 1919, le Gouvernement français intervenait en mer Noire et en Pologne pour empêcher le peuple russe de se débarrasser de son régime féodal.

C'était l'invasion de 14 états galvanisée par Winston Churchill. On sait comment cette entreprise lamentable s'est terminée. Puis, la volonté d'indépendance se manifestant chez les peuples de Syrie, du Maroc, ce fut le début des guerres coloniales qui allaient durer plus de quarante ans.

Le fascisme est né en 1919, le nazisme en 1933, le franquisme en 1936. Ces idéologies suscitées par les chevaliers de la haute finance internationale (on dirait aujourd'hui multinationales) unirent leurs efforts pour extirper de la planète toute opposition à leurs projets de domination mondiale. Financées par les milliardaires, les divisions blindées de Hitler violant tous les traités occupent la Sarre en 1934, envahissent la Tchécoslovaquie en 1938, puis la Pologne l'année suivante, puis la France en 1940, puis l'U.R.S.S en 1941. Elles ont reçu leur enseignement de Bismarck :

" La force prime le droit ".

Le Gouvernement français a capitulé lamentablement : zone occupée au Nord, zone dite libre au Sud,... opérations préparées de longue date par les sabotages, les trahisons au plus haut niveau des administrations, de l'armée et de la marine, les complots contre la république. Qu'on se rappelle les paroles des tenants de la bourgeoisie d'avant-guerre : " Plutôt Hitler que le Front Populaire ! ". Mais Hitler et son complice Mussolini n'ont pas compté avec la résistance et la détermination des puissances alliées et des peuples épris de liberté. Les divisions de panzers se sont aventurées très loin en territoire russe. La neige tombe, tombe, tombe. Et le froid glacial commence à produire ses terribles effets...

Et l'avance fulgurante est stoppée depuis Leningrad jusqu'à la Mer Noire en passant par Moscou et Koursk. Le 8 novembre 1942, à cette date historique, les troupes américaines débarquent en Afrique du Nord. En ce beau matin calme, les Seynois trouvent dans les rues, dans les champs, dans les bois, des milliers de tracts lâchés par des avions pendant la nuit.

Le général Eisenhower qui dirige les opérations fait savoir aux populations des rivages méditerranéens que ses divisions ont pris pied sur le continent africain. Nul doute qu'elles vont se diriger vers la Sicile. Et après ?

Chacun comprend bien les intentions du commandement allié. Alors les populations seynoise et varoise tenues au courant les premières se prennent à espérer.

On se montre les tracts, on les fait circuler, toutefois avec beaucoup de circonspection, car les collaborateurs de l'ennemi, les légionnaires de Pétain et la jeunesse des compagnons de France, les agents de la milice, les espions, les mouchards de la municipalité de l'époque sont aux écoutes.

Toute manifestation d'espoir exprimée par un enthousiasme mal dissimulé risque de conduire au camp de concentration. Nombre de nos concitoyens en ont fait la cruelle expérience. L'espoir commence à changer de camp, les hitlériens savent eux aussi. Pris de panique, ils vont réagir. Trois jours plus tard, le 11 novembre, l'ordre est donné aux unités de la Wehrmacht de franchir la ligne de démarcation... en violation des traités de l'armistice de 1940. Toute la France du Sud est occupée militairement. Promesse est faite au Maréchal Pétain que Toulon et la flotte de guerre conserveront leur autonomie.

Un accord du 13 novembre précise qu'une couverture terrestre et aérienne sera maintenue autour du port de guerre dans des limites jalonnées par le Lavandou, Collobrières, Cuers, Solliès-Pont, le Beausset, Bandol.

Mais l'ennemi ne s'en tient pas là. Le 19 novembre, après de honteuses tractations avec les amiraux, les forces terrestres qui auraient pu défendre le camp retranché de Toulon sont retirées. L'armée de terre partie, Toulon et sa flotte ne sont plus défendues que par les marins.

Des officiers allemands s'infiltrent et viennent examiner à la jumelle, depuis les hauteurs de Six-Fours, la topographie des lieux et arrêter de façon précise les instructions à donner à leurs unités pour s'emparer de la flotte française.

Quelques jours après, le 27 novembre à partir de 3 heures du matin les colonnes motorisées allemandes venant par Bandol et Sanary d'une part, le Beausset et Ollioules, d'autre part, gagnèrent le centre de Toulon. Une fois de plus, les autorités allemandes considéraient les accords conclus avec la France comme chiffons de papier.

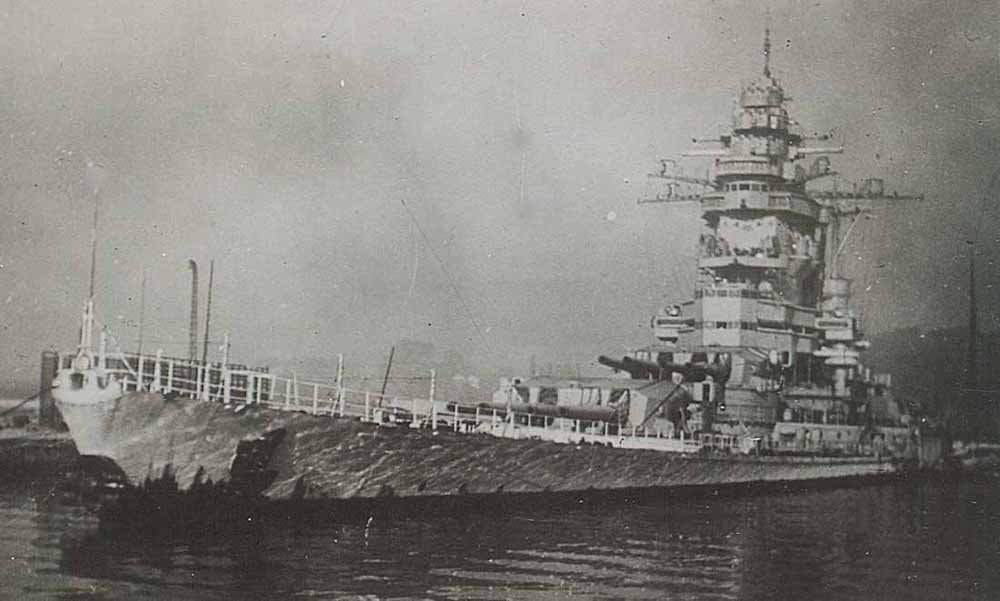

Sabordage de la Flotte : 27 novembre 1942

L'attaque était dirigée sur Saint-Mandrier, sur nos forges et chantiers, sur le Mourillon, et sur la rade.

Les Toulonnais et les Seynois furent éveillés par le fracas des chars d'assaut sur les pavés, des premières salves tirées par l'ennemi en direction de l'arsenal, les vrombissements d'une vingtaine d'avions lâchant des fusées éclairantes sur la rade. On connaît la suite. À cinq heures, l'ordre de sabordage fut donné. En même temps que les unités à quai s'enfonçaient dans les eaux plus profondes, les marins au courage admirable ripostaient aux rafales des mitrailleuses des tanks allemands. De formidables explosions dont celle du Strasbourg déchiraient l'atmosphère. Des tourelles volaient en éclats, des ponts blindés sautaient après l'incendie des soutes, les éclats de fer et d'acier pleuvaient sur toute la rade et peu à peu la grande flotte française s'immergeait.

|

|

|

La plupart des navires s'inclinaient sur le flanc. L'eau envahissait les belles machines, les entreponts, réduisant à néant des années de travail minutieux et surtout les capacités de notre défense nationale. Des navires ancrés au large seront détruits par les équipages qui regagneront le bord à la nage, seulement au moment où le sabordage sera assuré.

|

|

|

Les sous-marins coulent pour la plupart, six d'entre eux cependant réussiront à prendre le large, poursuivis par les avions bombardiers.

Quand le jour se lèvera, la rade continuera de retentir du fracas des explosions, du crépitement des armes automatiques, le ciel se noircira de la fumée des incendies et des nuages de suie montant des dépôts de mazout. Spectacle dantesque qui aura marqué profondément notre génération, meurtri nos âmes, heurté nos sentiments patriotiques. D'autant que cette flotte magnifique pouvait être sauvée. Au total, 80 navires : cuirassés, croiseurs, torpilleurs sous-marins, avisos furent rendus inutilisables. Le mauvais coup de Hitler a raté. C'est tout de même un aspect positif de cette dramatique journée du 27 novembre 1942.

Cependant, la population civile et les équipages ne peuvent se faire à l'idée que de puissantes unités comme le Strasbourg, le Provence, le Colbert, l'Algérie, le Foch, le Dupleix, la Galissonnière, la Marseillaise, et tant d'autres formes d'acier ne feront plus la gloire de notre Marine nationale. Elles seront renflouées un jour pour s'en aller finir dans les chantiers de démolition en vulgaire ferraille.

|

|

|

Journée de deuil national que ce 27 novembre ! Pas seulement à cause des pertes matérielles. Et les victimes ? Combien furent-elles ? Il n'y en eut qu'un petit nombre, hélas ! toujours trop grand, 25 morts peut-être (*), quelque 200 blessés.

(*) [Dans l'ouvrage « Regard sur deux terroirs : La Seyne et Saint-Mandrier, sous la direction d'Henri Ribot (2012), Cahier du Patrimoine Ouest Varois, n° 14 », page 597, on lit au contraire : « On dénombra 12 morts et vingt-six blessés légers sur les 26 700 hommes de l'effectif « marine » de Toulon. Côté allemand : un tué et deux blessés ». Page 598 : « Le 30 novembre, on procéda aux obsèques de quelques victimes décédées à l'Hôpital Sainte-Anne. Le cortège en ville fut interdit et, comme garde d'honneur, les cercueils eurent des policiers et une haie d'autres policiers mêlés aux familles au moment de la levée des corps »].

Le lundi 30 novembre, on procéda honteusement aux obsèques de quelques victimes décédées à l'hôpital Sainte-Anne. Le cortège en ville fut interdit et, comme garde d'honneur, les cercueils eurent des policiers, une haie de policiers mêlés aux familles au moment de la levée des corps.

Pauvres enfants dont la jeunesse fut sacrifiée, victimes avant tout de la trahison des représentants d'une classe, fidèle au comportement des émigrés de Koblenz.

Cette journée particulièrement dramatique du 27 novembre 1942 fut le point de départ d'une période pleine de dangers pour nos concitoyens et les populations des rivages méditerranéens. L'ennemi n'avait pu s'emparer de la flotte française, mais les stocks de poudre de Milaud étaient tombés entre ses mains, ainsi que des outillages, sans nombre, des machines de précision dont la valeur ne pouvait échapper aux ingénieurs allemands. L'arsenal du Mourillon était demeuré intact ainsi que la station sous-marine et l'arsenal des torpilles de Missiessy.

Les stocks de vivre en possession de l'ennemi pouvaient assurer l'alimentation de 50 000 hommes pendant deux ans. À Saint-Mandrier, tout avait été prévu pour faire sauter la station de pompage des bassins de radoub, mais les ordres n'étaient pas venus. Aussi, les Allemands, très intéressés, pensèrent à tirer le meilleur parti de cette structure. Face à l'arsenal, les chantiers de construction navale de La Seyne étaient à même de travailler pour eux. Des officiers de la Kriegmarine ne tardèrent pas à contrôler de près leurs activités.

Dans ces conditions, on comprend aisément que nos villes côtières, nos ports, nos industries, les voies et les nœuds de communication, les ponts et viaducs, sans oublier l'importante usine des torpilles de Saint-Tropez, soient devenus des objectifs de premier plan pour les armées alliées.

Voir également le chapitre et la vidéo Sabordage de la Flotte française à Toulon dans le site www.laseyneen1900.fr.

Et voici que les Allemands hâtent leur installation dans toutes les fortifications côtières existantes.

Ils multiplient les fortins bétonnés reliés par des boyaux et des fils téléphoniques, déploient des kilomètres de fils barbelés sur les plages dont les accès sont pratiquement interdits à la population.

Les plaisanciers de la mer, pour la plupart, tirent leur barque loin du rivage encombré de blocs de béton, de gabions, de chevaux de frise, en prévision d'un débarquement des armées alliées, possible à tout moment.

Les tâches d'uniformes vert-de-gris pullulent. Des silhouettes hautaines s'agitent, des appels gutturaux péremptoires cherchent à dominer le bruit des moteurs ronflants des motos et des chars d'assaut qui répandent dans les bois leurs émanations polluantes.

Des canons, des mitrailleuses, des pièces de D.C.A., dissimulés dans les pinèdes de la côte, il y en a partout !

Les tranchées, les abris souterrains, les casemates exigent des matériaux que les entreprises françaises doivent fournir à l'occupant qui ne manque de rien, alors que la population manque de tout.

Les troupes occupent les écoles que les enfants ne fréquentent plus guère. Leur évacuation vers des régions plus sûres est organisée. La population civile également cherche sa protection vers l'intérieur du pays.

Un bureau des évacuations fonctionne à l'école Curie, dans les locaux du patronage laïque, rue Renan. Les enseignants n'ayant plus de classe à faire y sont utilisés chaque jour. Chaque minute qui passe voit les dangers grandir. Les exercices d'alerte sont fréquents. Une sirène disposée au sommet du clocher lance des appels sinistres qui font écho à ceux de l'arsenal et de la base du Mourillon.

Les autorités locales conseillent aux gens de creuser des tranchées dans les jardins ou plus simplement de gagner les campagnes en cas de danger. La galerie profonde, à l'origine de l'émissaire commun, sera utilisée souvent par des centaines de nos concitoyens dans des conditions intolérables d'insécurité. Nous y reviendrons plus loin, longuement.

Le long des routes départementales et même des chemins vicinaux les troupes allemandes installent des barriques métalliques bourrées de fumigènes capables, en quelques minutes, de plonger toute la région toulonnaise dans un épais brouillard artificiel rendant ainsi invisibles les objectifs recherchés par l'aviation des armées alliées.

Peu à peu, la population est mise dans l'ambiance d'une attaque possible. Mais l'ennemi ne sait pas à quel point, elle espère un débarquement libérateur. Malgré les brouillages savants des techniciens allemands, les radios clandestines sont captées. Des tracts distribués prudemment annoncent le désastre des nazis à Stalingrad et la contre-offensive soviétique victorieuse, une bataille gigantesque qui causa la perte d'un million de vies humaines entre novembre 1942 et février 1943.

Des rappels nécessaires : 18 juin - 10 juillet 1940

La population savait. Elle était tenue au courant par les résistants locaux, ceux qui avaient pu échapper aux arrestations de 1940. Des dizaines de nos concitoyens avaient été internés, accusés d'activités antinationales, des militants communistes d'abord, propagateurs des appels du 18 juin et du 10 juillet 1940. Le premier, lancé par le Général de Gaulle invitait " les officiers et les soldats français se trouvant en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec ou sans leurs armes... Les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement se trouvant en territoire britannique, ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec lui... ".

Ce premier appel à la résistance était lancé de Londres. L'appel du 10 juillet jaillissait du sol même de la Patrie par les voix de Maurice Thorez et de Jacques Duclos, incitant le peuple français à se dresser contre la trahison. Il disait dans son préambule :

" La France, encore toute sanglante, veut vivre libre et indépendante. Jamais, un grand peuple comme le nôtre ne sera un peuple d'esclaves. La France ne deviendra pas une sorte de pays colonisé ; la France au passé si glorieux ne s'agenouillera pas devant une équipe de valets prêts à toutes les besognes... C'est dans le peuple que résident les grands espoirs de la libération nationale et sociale ".

" Et c'est autour de la classe ouvrière ardente et généreuse, pleine de confiance et de courage,... que peut se constituer le front de la liberté, de l'indépendance et de la renaissance de la France ".

Des mois furent nécessaires pour que ces appels se concrétisent par l'organisation des mouvements de résistance et surtout les actions effectives contre l'occupant allemand.

Il est certain qu'ils furent entendus, en particulier par les travailleurs des villes et des champs. L'écrivain catholique François Mauriac, de l'Académie Française, n'a-t-il pas écrit par la suite commentant cette douloureuse période de notre histoire nationale : " Seule la classe ouvrière dans son ensemble est restée fidèle à la France profanée ".

L'unité allemande stationnée à l'école Curie depuis le sabordage de la flotte se préparait au début de l'année 1943 à partir vers le front russe et ce n'était pas sans appréhension. Certains officiers logés chez l'habitant ayant participé à des opérations sur le front de Leningrad l'année précédente ne cachaient pas leur inquiétude de se retrouver face aux soldats soviétiques dont ils connaissaient la combativité et l'endurance inimaginables, et surtout le patriotisme à toute épreuve.

Leurs engins motorisés faisaient l'objet de réglages minutieux et recevaient des dispositifs spéciaux pour résister aux grands froids de l'hiver.

On sut par la suite que ces troupes furent complètement anéanties lors de la gigantesque bataille de Koursk qui suivit celle de Stalingrad, et dont les stratèges ont estimé qu'elle fut la plus grande bataille de tous les temps en raison de l'énormité des forces et des moyens engagés : près de 3 millions d'hommes, 41 000 canons et mortiers, 7 800 chars d'assaut, 5 200 avions, étirés sur un front de plusieurs centaines de kilomètres.

Dans cette fournaise disparut la légion, dite anti-bolchevik, qui recruta quelques participants seynois de familles connues pour leur anticommunisme viscéral.

Le moral des troupes d'occupation commençait à subir de rudes atteintes d'autant que, malgré les menaces, la classe ouvrière développait des actions revendicatives.

Des opérations de sabotage furent perçues aux F.C.M. pour l'anniversaire du 11 novembre 1918, dont la célébration était interdite : une grève éclata, un cortège se forma place Noël Verlaque, pour se rendre à la mairie. Le maire vichyste Galissard dut recevoir une délégation qui réclamait du pain et des abris contre les bombardements. Des actions ultérieures permirent d'obtenir pour les ouvriers des améliorations de salaires et de ravitaillement.

L'audace grandissait, les cœurs se gonflaient d'espoir. On apprit le débarquement des alliés en Sicile le 10 juillet 1943 et deux mois plus tard la capitulation italienne. Cependant les résistants redoublaient de vigilance et de précautions. Ils glissaient des tracts dans les boîtes aux lettres, un petit journal l'Écho seynois dont Toussaint Merle avait pris l'initiative. Ils encartaient des mots d'ordre dans les indicateurs téléphoniques de la poste, placardaient des affichettes sur les poteaux électriques. Tout cela n'allait pas sans risques. Il fallait opérer à la tombée de la nuit ou le matin très tôt et, dans les derniers mois qui précédèrent la libération, le couvre-feu ayant été ordonné, il était impossible ou presque de ne pas risquer la mort. De son côté, l'ennemi renforçait ses positions. Toute la zone littorale de la commune fut évacuée par les civils pour que l'armée allemande puisse organiser sa défense et dégager les champs de tir vers les plages. C'est pour cela que des équipes de nos concitoyens furent réquisitionnées pour assurer des besognes que l'armée allemande ne pouvait assumer.

Les autorités locales, à leur grande honte, mobilisèrent des retraités pour raser, par exemple les magnifiques arbres du parc du casino des Sablettes, la petite école primaire construite sur l'isthme depuis 1902. Les jeunes, de leur côté, furent appelés à la garde des voies ferrées, ce qui n'empêcha pas bien au contraire des sabotages dans les gares.

Ainsi, l'année 1943 vit se préciser l'imminence de nouvelles épreuves. En février s'organisa l'acheminement des volontaires vers les maquis du Sud-Ouest et des Basses-Alpes. À partir de mars 1943, un autre maquis se formera au Beausset qui aura des contacts étroits avec les résistants Seynois. De l'argent, des vêtements furent collectés dans la ville pour faire vivre les combattants volontaires de la résistance.

Sur les grands fronts de l'Est, l'Allemagne essuyait chaque jour de graves revers. L'Ukraine était peu à peu libérée. Les armées alliées parties de Sicile et de Calabre refoulaient lentement les Allemands vers le Nord.

Sur les côtes varoises, on s'attendait à des actions imminentes sans que les populations prennent vraiment conscience des dangers encourus.

En prélude au débarquement des alliés : 23 novembre 1943 - 11 mars 1944

Le 23 novembre 1943, une attaque aérienne inopinée fut déclenchée par les alliés sur le port de Toulon. Les installations portuaires du Mourillon laissées intactes après le sabordage furent particulièrement visées. Elles subirent certes, d'importants dégâts, mais des centaines d'habitations de ce quartier contigu à la base militaire s'effondrèrent sous les bombes. Sous les décombres, des centaines de victimes : hommes, femmes, enfants périrent dans des souffrances atroces. La rapidité des secours permit toutefois de sauver des centaines de blessés. Dans les jours qui suivirent les Seynois se rendaient à Toulon comme en pèlerinage assister au déblaiement. Aux dires de certains témoins, il ne semblait pas pensable qu'un tel cataclysme aurait pu se produire à La Seyne.

Hélas ! notre population allait faire sa propre expérience. Dès le début de 1944 l'air était fiévreux de l'attente d'un prochain cataclysme aérien. Le 11 Mars, une formation restreinte de bombardiers moyens d'origine anglaise, a-t-on dit, vint bombarder l'arsenal. Les appareils descendaient très bas, presque à la verticale, pour mieux viser leurs objectifs. On appelait ce procédé, le bombardement en piqué, suivi d'une remontée brusque à 60°. Des bassins de radoub furent atteints sérieusement, des bâtiments de la pyrotechnie également. Un cargo italien mouillé dans la rade échappa miraculeusement aux bombes. Il n'y eut pas hélas ! que les destructions matérielles. Cette attaque inattendue n'avait pas permis aux gens de gagner rapidement un abri.

Parmi les victimes, 16 Seynois périrent dans l'Arsenal et devant la porte Castigneau.

Il était temps de prendre conscience de l'aggravation du danger. Les autorités locales du moment n'étaient pas très réceptives aux réclamations pourtant justifiées de la population. Il fallait trouver des abris sûrs, construire de toute urgence. Mais le béton était d'abord réservé aux Allemands.

Alors, on conseillait à la population de fuir à la campagne, de se coucher dans les fossés pour éviter le souffle mortel des bombes, de se protéger la tête contre les éclats de la D.C.A., de creuser des tranchées profondes s'ils possédaient un jardin. Beaucoup de gens croyaient à l'efficacité des caves de leurs immeubles. Combien périrent cependant sous les décombres ! A Toulon, on utilisait les fortifications de Vauban, près de la porte d'Italie, par exemple.

À La Seyne, la Municipalité tolérait l'utilisation du tunnel de l'émissaire commun, alors qu'il n'y avait ni éclairage, ni aération, ni à son entrée une épaisseur de terre suffisante. On sait les conséquences dramatiques de telles négligences. Les alertes, dès le début de l'année 1944, se multipliaient. Parfois, elles étaient de courte durée. On entendait cependant les escadres aériennes dont le ronronnement lugubre se situait vers le grand large.

- " Ce n'est pas pour aujourd'hui ! Ils s'en vont vers Marseille ".

Ou alors d'après les bruits qui couraient.

Paralyser les transports ferroviaires était certainement un objectif majeur pour les armées alliées.

La population attendait donc dans l'anxiété. Des milliers de nos concitoyens dans cette période quittèrent leur domicile. Ceux qui n'étaient pas retenus par leur travail ou d'impérieuses obligations familiales avaient trouvé refuge dans les villages de l'intérieur varois, ou alors vers des régions plus lointaines, l'Ardèche, le Gard, la Drôme. Ils espéraient trouver avec la sécurité, une meilleure alimentation. Certains emportaient avec eux des marchandises à échanger, des étoffes, des outils, dont les paysans des fermes isolées se trouvaient démunis.

La Seyne se dépeuplait de jour en jour. Toutefois, nombreux étaient ceux qui se refusaient à quitter leur maison, leur petite propriété par crainte des pillages.

Le fait est que certains de nos concitoyens dont les opinions ultra nationalistes s'étaient manifestées bruyamment, sentant le vent de la défaite souffler de plus en plus fort dans le camp des hitlériens, s'en allèrent se camoufler parfois très loin de La Seyne afin d'échapper à la vindicte publique au moment inéluctable du rétablissement de la démocratie.

Peuple caméléon ! aurait dit La Fontaine, que tous ces gens qui apportèrent leur adhésion massive à la Légion du Maréchal Pétain, convaincus qu'ils étaient que la République étranglée devait céder la place à la dictature d'un militaire.

Sans doute avaient-ils oublié les leçons de notre histoire nationale très riche en expériences de ce genre !

Mais leur servilité odieuse devait atteindre les sommets de l'abjection en recherchant le contact des organisations de la résistance au moment de la débâcle du fascisme.

Comment qualifier ces individus dont certains, par de basses intrigues se firent attribuer des titres de résistants ?

Revenons à ce printemps de 1944 prometteur de la libération prochaine. Les hurlements de la sirène du clocher étaient devenus familiers à nos concitoyens. Alors on quittait la ville, les ateliers, sans précipitation excessive.

On espérait qu'il s'agirait de fausses alertes, ou alors que les bombardiers s'en iraient plus loin déverser leur cargaison de mort, et l'on imaginait à peine le malheur des autres. Ceux ou celles qui empruntaient la route des Sablettes se sentaient déjà en sécurité vers le Pont de Fabre. Les fuyards du centre ville ne croyaient plus au danger à hauteur du rocher de Laffran, près des Quatre Moulins.

Vers l'Ouest, l'école Curie, les quartiers Saint-Jean, Daniel, Châteaubanne, Vignelongue, semblaient offrir la sécurité aux citadins.

Erreur funeste ! À plusieurs kilomètres des objectifs comme les chantiers, la gare ou la pyrotechnie, les chapelets de bombes pouvaient semer la mort aux endroits les plus inattendus.

Notre population allait en faire la douloureuse expérience.

Le 29 avril 1944 de triste mémoire

Cette journée s'était annoncée par un lever de soleil d'une splendeur sans égale. Pas la moindre trace de nuage dans le beau ciel bleu provençal. Le soleil presque au sommet de sa course quotidienne dardait ses rayons ardents sur une nature précoce, verdissante. Des fruitiers, en fleurs blanches et roses, se dégageaient les suaves senteurs printanières. Les butineuses en quête de nectar se hâtaient car les couvains criaient famine. Les premières piérides se balançaient de droite et de gauche à la recherche de leur végétal préféré. Les hirondelles, le bec ouvert démesurément sillonnaient le ciel en tous sens de leurs trajectoires vertigineuses. Leurs sifflets stridents exprimaient leur joie de vivre libres.

Portés à l'inquiétude, les Seynois de ce printemps ne partageaient qu'à demi les manifestations de la nature en liesse, car la ville qui vivait depuis dix-sept mois sous la botte allemande étouffait de peur, de chagrin, de colère, de méfiance.

Elle souffrait de la faim alors que l'ennemi raflait tout : la viande, le vin, l'huile, le poisson... Les riches, pour la plupart, avaient cherché refuge dans leur résidence secondaire. Les filières du marché noir leur permettaient de se nourrir convenablement. Mais les autres ?

Nos braves ménagères préparaient des repas de légumes bouillis arrosés de vinaigre ou d'un ersatz abominable. Les produits de la terre, si abondants à l'ordinaire, il fallait les ramener en cachette depuis les campagnes par des sentiers détournés. Les gens les plus vertueux se muaient en contrebandiers.

Toutes les denrées de première nécessité étaient rationnées de manière si draconienne que les vieillards terriblement affaiblis par les restrictions moururent par centaines.

Les écoles, fermées depuis l'année précédente, les rues si vivantes auparavant, ne retentissaient plus de cris joyeux.

Des chantiers, ralentis considérablement dans leurs activités, ne s'élevaient plus autant les bruits de marteaux-pilons ou d'autres engins mécaniques.

La grosse construction navale arrêtée, quelques centaines d'ouvriers seulement s'affairaient à la construction de chalands, ou à la réparation d'unités endommagées.

Peu d'animation dans les rues, le commerce ayant été réduit dans des proportions considérables. Les gens liaient des conversations fugitives. On se parlait le plus souvent à voix basse en surveillant le voisinage par des regards obliques. On se méfiait de tout et de tout le monde. Néanmoins, des amis de longue date, se faisaient quelques confidences timides :

Et les partenaires se serraient la main chaleureusement, convaincus que leurs souffrances, leurs difficultés touchaient maintenant à leur terme.

La libération était proche pour les Seynois, mais ils allaient la payer au prix fort.

Il était presque midi de ce 29 avril si bien commencé. Tout à coup, les sirènes retentissent. Comme elle en a pris l'habitude depuis des mois, la population urbaine gagne la campagne. La puissance et l'étendue des grondements du ciel ne laissent aucun doute. Une escadre aérienne s'avance vers la ville en provenance de l'Ouest.

Aussitôt, les Allemands sillonnent les routes avec leurs motos et déclenchent les fumigènes qui obscurcissent d'abord les vallons. Les campagnards fixés sur les hauteurs de Laffran, des Quatre-Moulins, du col d'Artaud peuvent alors découvrir dans le ciel bleu des vagues de bombardiers gigantesques semant leur cargaison de mort avant de surplomber la ville.

Ils reconnaissent les plus gros avions quadrimoteurs dont l'armée américaine dispose : les fameuses forteresses volantes Liberator, chargées de bombes de 500 kg, une tonne et même davantage.

Les premières explosions retentissent, des entonnoirs coniques creusés instantanément, jaillissent des tonnes de pierre et de terre.

On retrouvera les premiers points d'impact à Janas, Mar-Vivo, Brémond, les Sablettes.

Peu de temps s'est écoulé entre l'alerte et le survol des bombardiers qui déclenchent le drame. La population affolée à la recherche d'abris problématiques est littéralement terrorisée.

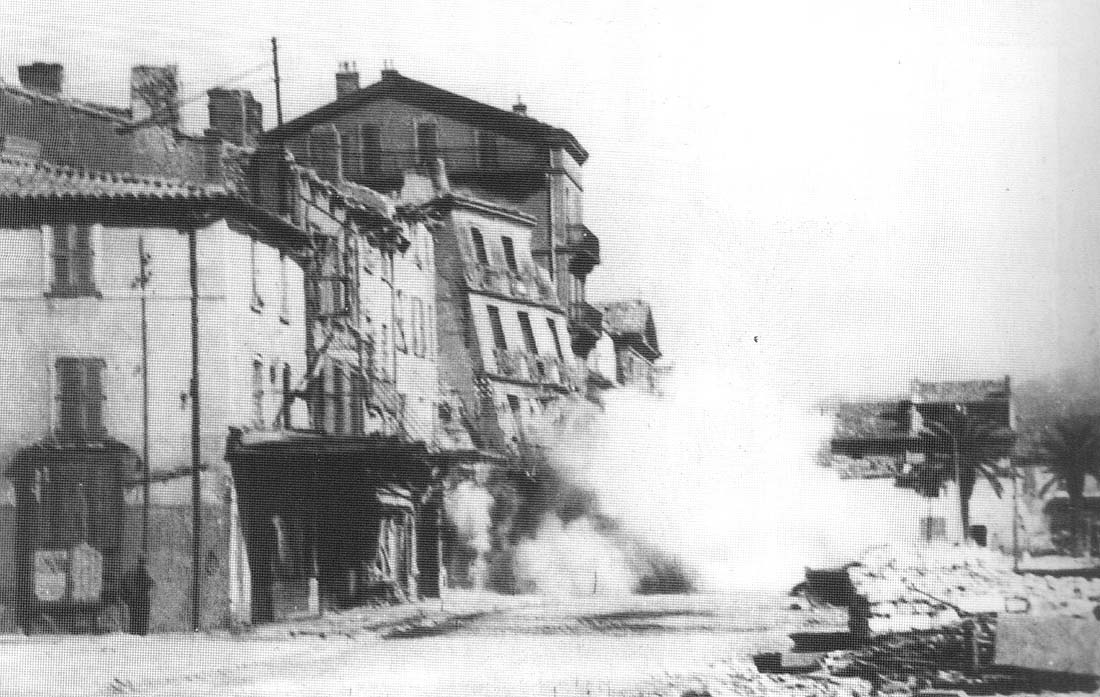

Huit vagues de bombardiers se succèdent et les chapelets de projectiles frappent surtout la ville. Quel vacarme infernal ! Quel désastre !

Les éclairs déchirent le ciel, les toitures volent en éclats, des maisons s'effondrent dans des nuages gigantesques de poussière. Des arbres, des lignes électriques arrachées sont projetées bien loin, des éclats de bois, des pierres, des tuiles pleuvent partout.

La D.C.A. crache toute sa mitraille. Dans ce fracas épouvantable, les pauvres humains se terrent, se serrent les uns contre les autres. Les croyants se recommandent à Dieu, d'autres blasphèment. Il est curieux de constater la diversité des réactions des uns et des autres. Les plus émotifs s'abandonnent au désespoir par des hurlements et des exclamations tapageuses. D'autres demeurent stoïques devant l'adversité. Plus rares sont ceux qui dominent leur frayeur et trouvent le moyen de railler les poltrons, tel celui qui disait au croyant : " tu pries pour que les bombes tombent sur les autres ".

Les minutes passent. Chacun est en proie à la plus vive anxiété les survivants, ignorant où se trouvent des êtres chers, ont hâte de partir à leur recherche :

" Qui sait où étaient mes parents ? Sont-ils partis vers un refuge au moins ? Et mon frère ? Et ma sœur ? Où se trouvaient-ils au moment de l'alerte ? Notre maison est-elle encore debout ? "

Dans ces instants dramatiques, l'imagination galopante conduit généralement aux pires éventualités :

Les questions, les suppositions, les craintes se succèdent :

- " Ils sont venus pour détruire les chantiers, mais il semble bien que les bombes soient tombées partout et souvent loin de leurs objectifs ".

Brusquement les conversations s'arrêtent les yeux s'écarquillent les oreilles se tendent, les visages qui paraissent prendre confiance s'assombrissent de nouveau. Il n'y a pas de doute possible : les forteresses volantes reviennent. Des voix s'élèvent :

Oui, ils revenaient les sinistres engins de mort dont l'essaim bourdonnant grandissait pour devenir assourdissant. Les vagues de bombardiers délestées de la moitié de leur cargaison, venaient compléter leur sale besogne en sens inverse. Dix minutes environ s'étaient écoulées entre les deux passages et voilà que la ronde infernale reprenait de plus belle avec la terrible secousse des explosions, les souffles mortels qui brisaient les cœurs, chassaient les petits animaux domestiques comme des feuilles mortes. Ronde diabolique qui s'acharnait sur notre chère ville avec le déluge des tuiles craquantes, les projections de pierres, de verre brisé, de poutres, de charpentes métalliques, d'arbres calcinés, de feuillages déchiquetés. Spectacle effrayant comme une page de l'Apocalypse !

À chaque secousse, les yeux se ferment, les cœurs battent à se rompre, les corps s'étreignent, le crépitement des armes, joint aux explosions infernales, finit par ne former qu'un grondement de la terre entière.

À l'odeur des explosifs se mêle celle des incendies déclenchés de-ci, de-là, celle des fumigènes qui prend à la gorge. Spectacle d'horreur que les rescapés de ces heures dramatiques ne sont pas prêts d'oublier.

Cette seconde attaque aura duré quelques minutes de plus que la première. Ses effets, plus meurtriers sur la population, ont été quasiment nuls sur l'objectif principal.

Enfin, le ronron lugubre des moteurs s'éloigne vers la mer, les aboiements des tirs de la D.C.A. s'atténuent, puis cessent tout à fait, les cris et les appels désespérés s'évanouissent peu à peu.

La fin de l'alerte retentit. Chacun va pouvoir sortir de son abri ou de sa tanière. Mais alors d'autres épreuves attendent la population terrorisée qui va pouvoir mesurer l'ampleur du désastre en regagnant la ville.

Elle accourt dans l'affolement général, des quartiers périphériques où elle s'était dispersée : du Pont de Fabre, de Gavet, de Bastian, de Laffran, de Daniel, de Saint-Jean.

Terrassée par une épouvante indicible, elle découvre à chaque pas le désastre : sur le chemin des Moulières près du rocher de Laffran, on trouvera des morts, des blessés ensevelis que les survivants réussirent à dégager et à sauver.

Près des Quatre-Moulins, on retirera un homme que le souffle d'une bombe avait projeté dans un puits.

L'un des deux moulins que les injures du temps avaient ramené à de modestes proportions sera complètement anéanti par un puissant projectile. Le cimetière a été touché. Plusieurs tombes éventrées laissent apparaître des cercueils. Image encore plus lugubre : un corps récemment inhumé allongé dans son costume noir sur le stade de la Canourgue, attend maintenant une autre sépulture.

Spectacle affreux, atroce pour la famille qui devra procéder à d'autres obsèques.

|

|

|

Ébranlés par toutes ces commotions, les gens hésitent à porter leurs pas plus loin. Leur stupéfaction ne connaît plus de limites à la vue des maisons de la rue Isnard, complètement démantelées. Le spectacle est le même à la rue Condorcet.

Des propriétaires ne trouvent plus chez eux que des tas de pierres calcinées, des clôtures tordues, des arbres encore hérissés de quelques branches, séparés d'énormes entonnoirs profonds dont la fumée sort encore comme d'un cratère.

Au milieu du fatras des pierres, des meubles écrasés, on les verra errer pendant plusieurs jours à la recherche d'un objet encore utilisable, d'un souvenir de famille, d'un jouet d'enfant, d'un document d'archive.

De leurs lamentations, de leurs cris étouffés, expressions d'une douleur accablante, on entendra s'échapper les mêmes phrases :

Ce à quoi d'autres répondaient : " C'est vrai, vous avez tout perdu, mais vous avez la vie sauve ! Ne désespérez pas ! La vie reprendra le dessus. Que dire de la famille M... Ils sont tous morts ! ".

Dans leur désespoir, certains déclaraient : " Il aurait mieux valu " partir " tous au même moment ".

Ceux qui réintégraient la ville en revenant du Pont de Fabre ou de l'Évescat découvraient les mêmes désastres au boulevard Jean Jaurès. Là aussi comme partout des blessés à secourir, des morts à déplorer et partout ces entonnoirs profonds qui avaient bouleversé le sol, coupé les routes, arraché les arbres.

L'école maternelle de la rue La Fontaine a été pulvérisée, comme la salle de spectacle Comedia, L'ancien Eden-Théâtre, place de la Lune, comme la poste non loin de là.

D'autres bâtiments publics gravement endommagés comme la Caisse d'Épargne seront hors d'usage pour de longs mois.

|

| Caisse d'Epargne |

Des gens du centre ville avaient cru trouver la sécurité vers l'Ouest, à hauteur de l'école Curie. Hélas ! le patronage laïque a été écrasé, lui aussi sous les bombes et tout le personnel administratif qu'il accueillait provisoirement y a trouvé la mort. Le centre ville comparativement à d'autres quartiers avait moins souffert. Il faudra déplorer toutefois des pâtés de maisons effondrés comme châteaux de cartes au bas de la rue Clément Daniel, rue Baptistin Paul, rue Franchipani, rue Parmentier.

|

|

|

On pouvait se réjouir que des constructions à caractère historique aient été épargnées dans ce désastre : c'était le cas pour l'église, l'Institution Sainte-Marie, la bourse du travail.

Par contre, le château de Michel Pacha fut si endommagé que sa destruction fut envisagée dès la libération.

Il serait bien long d'examiner dans le détail les dégâts causés par chaque bombe. Les services de la Défense passive relèveront quelque sept cents points d'impact sur le territoire de notre commune, sans compter quelques projectiles non explosés dont la population redoutait à juste titre un éclatement tardif. Il fallut plusieurs jours aux services de déminage et de sécurité pour la neutralisation de ces engins de mort. Mais il fallut des mois pour mesurer l'ampleur du désastre, évaluer le montant des sinistres à réparer.

Des mois et des années seront nécessaires pour faire revivre des structures nouvelles à commencer par les ouvrages des services publics.

En attendant, la tâche la plus urgente était de retrouver toutes les victimes, soigner, disputer à la mort des centaines de blessés, reloger les sinistrés survivants.

Des équipes de secours composées de volontaires (infirmiers, résistants, Croix-Rouge, Secours Catholique,...) furent admirables de dévouement et retirèrent des décombres 131 cadavres dont plusieurs méconnus.

Le registre de l'état civil à la date du 29 avril 1944 ne porte-il pas, à plusieurs reprises, la mention débris humains non identifiés. Les corps des victimes rassemblés à l'Institution Sainte-Marie attendaient l'arrivée des familles éplorées.

Devant la chapelle ardente, on imagine les scènes déchirantes pendant que les blessés étaient dirigés vers l'hôpital civil et l'orphelinat Saint-Vincent de Paul.

L'un des meilleurs organisateurs des secours, M. Mercheyer, se démena pour trouver tous les cercueils nécessaires, mobilisa les menuisiers de La Seyne et des envions.

Toutes les bonnes volontés s'unirent pour secourir les infortunés. Il en est ainsi dans les moments de détresse commune où se déploient des trésors d'initiative, mais il faut malheureusement ajouter que le danger disparu, l'égoïsme des individus reprenant le dessus, de fâcheuses tendances à l'oubli se manifestent. C'est bien regrettable.

La cérémonie des obsèques fut poignante. Elle tira les larmes de toute la population endeuillée.

Sur de grands camions à plateaux, on disposa jusqu'à 10 cercueils de bois blanc hâtivement confectionnés qu'on recouvrit de drapeaux tricolores. Rares furent les seynois absents de ce cortège funèbre qui conduisit les suppliciés vers leur dernière demeure.

Tout se déroula dans la plus grande simplicité. Le service religieux, effectué devant la chapelle ardente aménagée dans la cour du collège des Maristes, ne fut suivi d'aucun autre cérémonial.

D'ailleurs, les autorités allemandes se seraient opposées à toute manifestation à caractère humanitaire ou patriotique.

Le cortège, parvenu à l'entrée du cimetière, il fallut procéder à la restitution des corps aux familles endeuillées. Celles d'entre elles propriétaires d'une sépulture s'en allaient en petits cortèges séparés vers les tombes familiales. Quelques dizaines ne pouvant bénéficier que de la terre commune, on avait creusé une fosse où furent disposés côte à côte les grands et les petits cercueils.

Spectacle inoubliable quand on se rappelle ces femmes et ces hommes couchés ou à genoux sur les tas de terre argileuse, appelant désespérément leurs chers disparus, hoquetant jusqu'à l'épuisement dans les bras du conjoint, du frère, de la sœur.

Spectacle atroce, difficile à soutenir du regard qui empêchera les témoins de ce sinistre 29 avril 1944, de trouver pour longtemps un sommeil réparateur. Les autorités eurent bien du mal à arracher de la tranchée lugubre, ces malheureux dont les cris de douleur et les appels déchirants s'évanouirent à la nuit tombante vers la sortie du cimetière alors que sourdement s'écrasaient les mottes de glaise sur les cercueils de bois blanc.

Aujourd'hui, sur le même emplacement, une stèle de marbre noir, œuvre de la municipalité Maurice Blanc, porte les noms des victimes de cette terrible journée. Nul doute qu'au soir de ce 29 avril dont notre ville porte encore des stigmates de-ci, de-là, le chef de l'escadre aérienne rentré à la base de départ avait déclaré à son supérieur " Mission accomplie ! " Oui, effectivement il avait rempli sa mission.

Ce soldat discipliné se doutait bien que la pluie de bombes meurtrières n'avait pas atteint tous ces objectifs. Il apprit sans doute bien plus tard que l'essentiel, les chantiers navals, étendus sur vingt hectares, avaient reçu seulement sept bombes alors que sept cents points de chute furent identifiés sur l'ensemble du territoire communal. Les dommages minimes pouvaient ainsi se résumer : un petit cargo (KT 42) coulé dans la darse d'armement, une cale légèrement atteinte. Les ateliers, les engins de levage n'ayant subi aucun dégât, l'entreprise pouvait continuer son travail normalement.

La grande victime ce fut la population civile. Cela importait peu au militaire discipliné doublement heureux pour avoir tout d'abord accompli sa mission honnêtement. Et puis, n'avait-il pas ramené son escadrille à peu près intacte, un seul appareil disait-on ayant été touché par la D.C.A.

L'un de ses camarades se préparait pour l'année suivante, à lâcher la première bombe atomique sur le Japon. Il dirait lui aussi " Mission accomplie ! ". Mais cette fois un seul avion serait capable de tuer des centaines de milliers d'êtres humains dans la même seconde.

" Mission accomplie ! "... Mais les morts de la fosse commune... et les autres, tous ces innocents auront disparu à tout jamais et les blessures au cœur des familles ne se refermeront jamais tout à fait, même avec le temps.

" Mission accomplie ! " Il faudra des années pour redonner à La Seyne le visage d'une ville active et des milliards pour la reconstruire. La véritable mission, elle est ailleurs.

Elle est dans la lutte pour la Paix du monde, à la condition expresse que les peuples unis fassent entendre leurs voix pour se débarrasser d'un système dont le grand Jaurès disait :

" Qu'il porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ".

Il le disait, il le proclamait partout avec force. C'est sans doute pour cela que les fauteurs de guerre assassinèrent l'apôtre de la Paix le 31 juillet 1914. Sa prophétie est toujours d'une actualité brûlante. Souvenez vous en, amis lecteurs !

Dans les jours qui suivirent la catastrophe du 29 avril, il fallut trouver des logements provisoires pour les sinistrés.

Certains occupaient encore des pièces de leur immeuble partiellement détruit, clouaient des cartons sur les carreaux brisés, rafistolaient ce qu'ils pouvaient.

Mais de nouvelles attaques aériennes étaient à craindre. Alors dans la majorité des cas nos concitoyens, après avoir trouvé refuge chez des amis, à la campagne de préférence, on assista à des départs massifs vers l'intérieur du département et même vers le centre de la France.

Des équipes de déblaiements s'efforçaient de rétablir la circulation dans les rues et les chemins coupés par les explosions. D'autres raccordaient sommairement les réseaux électriques et les conduites d'eau potable.

Des odeurs mêlées de plâtras, de charpentes vermoulues et partiellement calcinées, des hardes poussiéreuses accumulées dans les mansardes, flotteront pendant des mois sur la ville qui hélas ! n'était pas encore au bout de ses épreuves.

Des chiens et des chats abandonnés et aussi les rats fort nombreux à La Seyne en ce temps-là furetaient sous les décombres, attirés par l'odeur de quelque rare pitance que pouvait encore offrir un buffet écrasé. Et chaque jour on pouvait voir les occupants des immeubles sinistrés revenir sur les lieux du drame, ne pouvant croire leurs yeux devant les ruines où plus rien ne restait de leurs modestes biens. Autre souvenir tendu que les résistants seynois aiment à rappeler : le local de la sécurité sociale, rue Parmentier, où les tracts appelant au rassemblement patriotique et à la lutte contre l'occupant avaient été stockés la veille de l'attaque aérienne.

Une bombe ayant pulvérisé les locaux, les documents séditieux s'envolèrent un peu partout dans le quartier. À la nuit tombante, les militants se mirent en devoir de les ramasser. Les employés de bureau auraient pu courir de graves dangers si l'occupant avait ordonné une enquête.

Dans les semaines qui suivirent, la vie locale se ralentit à tel point que notre ville tendait vers une paralysie presque totale : écoles fermées, locaux administratifs détruits en grande partie. Le commerce s'asphyxiait de jour en jour. Les denrées alimentaires rationnées de façon draconienne permettaient à peine à la population de subsister.

Qui ne se souvient pas de ces cartes d'alimentation dont les cases quotidiennes découpées n'autorisaient que des portions congrues pour le pain, la viande, le vin, enfin toutes les denrées de première nécessité.

Plus de chaussures en cuir ! les semelles en bois claquaient sur les chaussées ; plus de pneumatiques, plus de véhicules motorisés individuels, les camions marchaient au charbon de bois ; plus de cigarettes ou alors des rations révoltantes. Certains échangeaient leurs tickets de tabac pour quelques grammes de pain supplémentaires.

Dans le pays de l'olivier, on ne trouvait plus d'huile. L'absence de matières grasses et de féculents avait eu des conséquences désastreuses sur l'état de santé de la population. Les vêtements flottaient sur des corps squelettiques. Les regards s'éteignaient sur les visages émaciés.

Les personnes âgées, si affaiblies, disparurent par centaines durant les mois de ces privations insupportables. Les médicaments mêmes manquaient. On sauva beaucoup d'enfants grâce à des pastilles vitaminées. Combien moururent aussi par la mauvaise qualité du lait ? Une organisation dite Secours National distribuait des biscuits, mais tout cela ne pouvait remplacer les produits les plus naturels : notre bon pain cuit à la chaleur des fascines, notre bonne huile d'olive, notre bon vin provençal.

Mais hélas ! Il faut le répéter, les restrictions ne touchaient pas tout le monde. L'ennemi pillait beaucoup et les trafiquants du marché noir faisaient le reste, de sorte que les riches souffrirent beaucoup moins que les autres.

Dans le courant des mois de mai et Juin, les alertes au bombardement se poursuivirent. Les escadres en provenance de l'Afrique du Nord ou de l'Italie passaient au large de Sicié et s'orientaient vers Marseille et la vallée du Rhône. Les objectifs étaient nombreux ponts : viaducs, ports, gares, nœuds de communication, usines, etc...

Les oreilles se tendaient tout en gagnant les abris. Les moteurs bourdonnaient puis s'éloignaient. L'inquiétude persistait et de plus en plus, chaque jour, La Seyne était désertée par ses habitants. À l'exception de ceux ou celles attachés à la ville par leur fonction ou des affaires impossibles à transférer, le gros de la population se réfugia vers des contrées plus sûres.

Quelques milliers de personnes à peine demeurèrent sur place.

La catastrophe de l'émissaire commun : 11 juillet 1944

À la date du 11 juillet 1944, une autre page douloureuse allait s'ouvrir pour notre ville déjà éprouvée si cruellement. Il faut rappeler ici que depuis le début de la guerre, le chantier de l'émissaire commun s'était enfin ouvert. Les Seynois attendaient depuis bien longtemps cette canalisation qui devait permettre à Toulon et à La Seyne d'évacuer leurs eaux usées vers le large du cap Sicié.

Elle prenait naissance à Lagoubran cette canalisation, mais sa partie souterraine commençait au quartier Châteaubanne. Les travaux s'effectuaient en plusieurs points simultanément. Il avait fallu creuser plusieurs puits se situant successivement à la colle d'Artaud, aux Moulières, et à Bramas, en pleine forêt de Janas. Des équipes de mineurs les reliaient par leur base, travail gigantesque décrit avec précision dans le récit spécial contenu dans le Tome I de notre série d'ouvrages.

La galerie reliant Châteaubanne à la colle d'Artaud étant bien avancée, constituait un abri apparemment valable à partir de l'endroit où l'épaisseur de terre atteignait une dizaine de mètres. Mais il fallait bien admettre le cas où une bombe aurait obstrué l'entrée. Que seraient devenues les centaines de personnes réfugiées, si l'on sait que l'autre extrémité n'était pas encore creusée au diamètre définitif et même bouchée par des planches. Quoi qu'il en soit la population avait pris l'habitude depuis le début des alertes, de se rendre vers cet abri occasionnel. Généralement dès le signal d'alerte un attroupement se formait à l'embouchure de la galerie. Si le bruit des moteurs d'avion se précisait alors c'était la ruée vers le fond, chacun étant bien convaincu d'y trouver le salut. Sinon on attendait patiemment la fin de l'alerte.

L'expérience avait montré que, le plus souvent, les signaux d'alarme entraient en action vers le milieu de la journée entre 11 heures et 13 heures. Aussi, il n'était pas rare de voir les fugitifs dévorer, devant l'entrée de l'abri, un casse-croûte préparé hâtivement. Le bon M. Mercheyer au dévouement devenu légendaire, avait pris l'initiative d'organiser une soupe populaire sur les lieux du rassemblement et cette forme de solidarité agissante contribuait à maintenir un bon moral et l'espérance en la victoire finale. Ce 11 juillet avait commencé comme le 29 avril par une matinée d'une splendeur sans égale. Le beau soleil était à la moitié de sa trajectoire. Il était 12 h 30 exactement quand l'alerte fut donnée simultanément par les sirènes du clocher et celles de l'arsenal. La population, ou plutôt ce qu'il en restait, fuyait vers la campagne. Les citadins, effrayés à juste titre, après les terribles épreuves des mois précédents, se présentèrent par centaines, au seuil de l'émissaire commun, toutefois sans hâte excessive.

Peu de temps s'écoula entre le hurlement des sirènes et l'arrivée des premiers bombardiers. Des explosions retentirent aux environs de l'hôpital, puis vers Toulon. On apprit par la suite que l'arsenal avait été particulièrement visé. Les premières victimes furent relevées en terre seynoise dans la propriété Andrieu où le souffle des bombes coucha 8 de nos concitoyens, dont un jeune enfant qui périt au pied de sa mère. Deux soldats allemands, probablement de ceux qui actionnaient les fumigènes en début d'alerte, trouvèrent la mort dans les mêmes parages.

Mais la tragédie ne faisait que commencer. Elle se déroula dans toute son horreur après l'attaque aérienne.

La galerie de l'émissaire commun avait fait rapidement son plein de réfugiés. Qui aurait pu alors imaginer qu'une centaine d'entre eux allaient périr dans cette souricière, victimes de l'imprévoyance des responsables de la sécurité publique du moment.

Ce ne furent pas les projectiles qui causèrent la mort mais l'asphyxie provoquée par l'absence d'aération.

À ce point de notre récit laissons parler Alex Peiré, ingénieur géomètre, l'un des maîtres de l'ouvrage. Il s'exprima dans une conférence qu'il fit à l'Académie du Var le 4 mai 1966, dont le texte fut édité sous forme de plaquette. À la page 25 nous lisons :

" Nous avons vécu l'horrible, l'épouvantable tragédie du 11 juillet 1944 où plus de 100 civils trouvèrent une mort atroce dans le premier tronçon de l'émissaire commun entre l'origine et le puits de la colle d'Artaud, galerie criminellement affectée comme abri contre les bombardements aériens par une autorité incompétente. Nous nous sommes élevés contre ce choix, contre l'utilisation d'un ouvrage sans air, sans éclairage et surtout ne possédant qu'une seule issue... Nous avons crié au scandale lorsque nous avons appris que l'ouverture en surface du puits de la colle d'Artaud avait été fermée par des planches jointives. Nous avons supplié M. le Maire de La Seyne d'alors, le matin même du drame, de faire déboucher ce puits, cheminée d'aération possible en bout de galerie ".

" Nos prières furent vaines et quelques heures plus tard, dans la nuit noire de la galerie maudite, c'était la panique dans toute son horreur, les gens de l'intérieur se bousculant vers la sortie alors que d'autres croyant à une nouvelle alerte se pressaient pour entrer ".

" Malheur à celui qui tombait... sa mort était certaine ".

Tous les témoignages sont concordants sur les faits. Des dizaines de personnes interrogées affirment avoir vu ou entrevu ou soupçonné un courant humain recherchant la sortie et un autre affolé par une autre alerte, se précipitant à l'intérieur.

|

| Article du Petit Var du 13 juillet 1944 relatant le drame |

Rappelons que la galerie mesure seulement 2 m 10 de hauteur et 1 m 80 de largeur. On imagine aisément les bousculades, les réactions de ces êtres qui veulent remuer, respirer, se protéger, se sauver. La chaleur s'épaissit autour des corps. C'est alors un concert de jurons et de malédictions. Un cheminot entré avec sa lampe-tempête a vu la flamme vaciller au niveau du sol. Il s'écrie : " Le gaz carbonique ! Le gaz carbonique ! La mort est à nos pieds ! Sortez ! Sortez ! Nom de Dieu, nous allons tous y rester ".

Vers le fond, à un point de dénivellation brutale, des fugitifs sont tombés. Un véritable bouchon humain s'est formé. Les corps s'entremêlent, les jambes se paralysent, les bouches haletantes étouffent des cris dans les ténèbres puis des voix s'éteindront pour toujours.

Dans ce grouillement diabolique, des corps sont piétinés, écrasés, dévêtus même, des visages rendus méconnaissables. Comble de l'horreur dans ces instants d'affolement général de solides malandrins qui n'ont pas perdu leur sang froid, eux, se mettent à dépouiller les moribonds de leur sac contenant leurs petites économies. Comment est-il possible que des êtres humains soient capables de telles ignominies dans ces moments déchirants où le devoir élémentaire exige une assistance mutuelle totale, inconditionnelle ? Ce fut pourtant le cas, hélas !

Quand on eut conscience

à l'extérieur qu'un drame épouvantable se jouait

au fond de la funeste galerie, des secours furent organisés

hâtivement limitant tout de même la catastrophe. La

direction des forges et chantiers dépêcha sur place une

camionnette chargée d'oxygène. Les pompiers de la ville

alors en nombre très restreint tentèrent d'insuffler de

l'air. Grâce à notre concitoyen Joseph Jouvhomme,

on déboucha le puits de la colle d'Artaud et un courant d'air

régénérateur s'établit rapidement qui

sauva de nombreuses vies humaines in extremis. [La jeune épouse de Joseph Jouvhomme, Flora, se trouvait déjà hélas ! parmi les victimes].

Malheureusement, une centaine d'entre elles avaient déjà trépassé par étouffement ou écrasement, et les efforts des secouristes furent vains. Les volontaires de la Croix-Rouge portant le casque blanc et dont le siège se trouvait sur le boulevard du 4-Septembre à l'externat Saint-Joseph (immeuble le Quadrige aujourd'hui) se démenèrent pour dégager les cadavres tenter des réanimations, soigner des blessés. Cette agitation dura plusieurs heures.

À l'appui de notre récit nous pouvons ajouter le témoignage éloquent du policier Henri Ducher, disparu depuis, et que la famille nous autorise à reproduire :

" Par crainte d'un affolement général au moment de l'alerte du 11 juillet, je fus mandé sur les lieux pour y assurer l'ordre éventuellement ".

" Aussitôt arrivé à l'entrée de la galerie, je fus emporté par le courant humain pénétrant précipitamment à l'intérieur. Bousculé, roulé à terre, piétiné, écrasé, je fus mêlé à des corps inanimés ou expirants. L'asphyxie me gagna rapidement. Dans l'enchevêtrement des corps, mon souffle s'éteignait. Ma souffrance devint insupportable au point que je voulus y mettre fin ".

" Mais je ne pus faire usage, ni de mon bras, ni de ma main, pour dégainer mon revolver. Puis, je perdis connaissance tout à fait ".

" Quand les opérations de sauvetage commencèrent, mes collègues de travail purent me tirer de l'entassement des cadavres grâce à des cordes passées sous mes bras. Transporté à l'hôpital d'urgence, le visage bleui par l'asphyxie sans espoir de survie, je ne repris connaissance que le lendemain et ne recouvrai véritablement la raison que trois jours après cette épouvantable épreuve ".

NB. Voir également le texte "Historique de la famille DUCHER, selon les souvenirs de Bernard Etienne Régis DUCHER (document rajouté à notre site internet en avril 2006, avec l'autorisation de l'auteur).

|

|

|

Comme on le lira plus loin, le policier Henri Ducher connaîtra le 17 août, quelques jours avant la Libération, une autre épreuve hors du commun.

Comme au soir du 29 avril,

le même spectacle horrifiant d'une chapelle ardente, de la

reconnaissance par les familles de leurs êtres chers parfois

défigurés, des mises en bière, des appels

déchirants, allait se dérouler sous les yeux d'une

population terrorisée. Les statistiques ne sont pas toujours

concordantes quant au nombre des victimes. Nous avons relevé

92 décès au registre de l'état civil de La Seyne

pour cette seule journée du 11 juillet 1944. Il est probable

que des passants originaires des communes voisines cherchèrent

refuge eux aussi dans l'émissaire commun et y périrent

ce qui donna un nombre de morts voisin de la centaine. (Lire également le texte de M. Gabriel Jauffret Le drame de l'émissaire commun du 11 juillet 1944 paru dans le Bulletin de l'Académie du Var, année 2009, pp. 250-252), ainsi que celui du Dr André Berutti Les ensevelis de La Seyne, paru dans le Bulletin de l'Académie du Var, année 2009, pp. 253-254).

|

|

|

La population Seynoise meurtrie une fois de plus conduisit tous ces malheureux vers le champ du repos. Devant l'immensité des désastres qui s'accumulaient et s'acharnaient sur notre cité martyre, les survivants se prenaient toujours à espérer l'arrivée des armées alliées victorieuses, la libération du sol national des hordes hitlériennes. Mais La Seyne, nous le verrons n'était pas au bout de son calvaire. On savait qu'après la prise de Rome, les armées alliées avançaient vers l'Italie du Nord, qu'un débarquement en Normandie avait permis la création d'une tête de pont sur le sol français.

L'ennemi reculait partout. On se doutait bien que la persistance des attaques sur le littoral méditerranéen était le signe avant-coureur d'un débarquement en Provence.

Il était bien compréhensible que cela ne pourrait s'accomplir sans risques de nouvelles calamités. L'exode de la population civile se poursuivit et s'accéléra même. Les rues de la ville s'animaient seulement le matin, les gens venant échanger leurs tickets de rationnement contre les maigres rations de pain et de viande puis s'installaient dans les campagnes environnantes. Les villages de l'Ouest varois offraient des logements de fortune, des granges même, des cabanons ou de vieilles constructions abandonnées. L'anxiété allait croissant mais aussi l'espoir.

Le 15 août, la nouvelle du débarquement des alliés en Provence se répandit avec la rapidité de l'éclair. La vie à Toulon comme à La Seyne devenait à peu près impossible ou extrêmement précaire en raison de la violence des combats qui se rapprochaient.

L'ennemi aux abois, dans sa hargne aveugle, allait se livrer aux pires exactions. Conformément aux ordres donnés par leur état-major, les Allemands allaient s'ingénier à réduire à néant toutes les installations portuaires : quais, grues, machines, ateliers, entrepôts, cales de lancement,...

Destruction des Chantiers navals : 17 août 1944

Ce que les bombardements des alliés n'avaient pu faire, ils allaient le réaliser en quelques heures avec une parfaite précision par la pose de 197 mines puissantes dont les explosions ruinèrent la construction navale pour longtemps. Cette dramatique journée se déroula le 17 août, autre date mémorable de notre histoire locale dont nous avons le devoir de perpétuer le souvenir.

L'ennemi s'était préparé à l'éventualité de cette opération dévastatrice. Et il avait trouvé pour sa réussite la complicité de quelques éléments odieux parmi le personnel des chantiers : des gens qu'on peut qualifier sans crainte de mouchards et de traîtres à leur patrie. Quelles meilleures preuves que ces correspondances échangées entre des responsables de haut niveau de l'entreprise avec les autorités régionales allemandes quelques jours seulement avant l'exécution du plan de destruction et dont la trace existe dans les archives locales. Il n'y eut pas ce jour-là de pertes en vies humaines. Pour l'ennemi, l'objectif à atteindre c'étaient surtout les destructions matérielles de manière à rendre impossible, ultérieurement le ravitaillement des armées de la libération.

Les services allemands du génie militaire connaissaient parfaitement leur travail. Rien ne fut négligé pour obtenir l'effet maximum. Toutes les installations portuaires : quais, engins de levage, ateliers,... volèrent en éclats sous l'effet des explosions violentes des fourneaux de mine disposés tous les 25 mètres le long des quais. Ceux des chantiers d'abord, du côté de la rade, mais aussi ceux du port de la ville. Le pont-levis également avait été miné. Les documents photographiques attestent des conséquences catastrophiques sur la basse ville, épargnée lors des bombardements précédents.

Si l'on se souvient qu'avant la guerre le port était pavé sur toute son étendue, on peut mesurer l'effet produit par ces milliers de pierres cubiques projetées sur les immeubles périphériques : plafonds, charpentes, devantures effondrées, vitrines brisées, volets arrachés, gouttières suspendues et oscillantes.

Le bord du quai transformé en un rivage dentelé, était maintenant inaccessible aux navires, même de faible tonnage. Des dizaines de petits bateaux volèrent en éclats et offraient aux regards un spectacle de désolation. Les maisons du port rendues inhabitables allaient ajouter au pourcentage de sinistres déjà énorme depuis le 29 avril.

|

|

|

|

|

|

L'Hôtel de ville construit sur le bord de la mer depuis 1847 et qui aurait pu fêter bientôt son centenaire, fut rendu lui aussi inutilisable. Profondément lézardé, branlant sur ses pilotis, son état fut jugé si fragile qu'il fallut envisager sa destruction prochaine. Sur son emplacement rasé, déblayé sera édifié l'Hôtel de ville actuel..., mais la population aura dû attendre 15 ans puisque l'inauguration n'eut lieu que le 4 janvier 1959.

Revenons dans les chantiers de construction navale pour mesurer l'étendue du désastre aux conséquences économiques incalculables. Des bâtiments de la direction et des ateliers, des bureaux de dessin et de la comptabilité, il ne restait plus que des pans de murs calcinés. Tous les plans, les épures, les projets de constructions neuves ayant nécessité de très longues études furent quasiment réduits à néant, ainsi que les archives précieuses accumulées depuis près d'un siècle.

Partout des toitures effondrées. Une statistique de la direction nous donne 69 000 m2 détruits sur 71 000 m2. Les grues mobiles appelées familièrement Titans et qui d'ordinaire roulaient gaiement sur leurs rails, gisaient sur le sol en amas de ferraille tordues. La centrale électrique, le transformateur, la station de gaz comprimé, minés en priorité étaient pulvérisés. Dans l'atelier des turbines particulièrement éprouvé, les tours, les machine-outils, les installations électriques, enchevêtrés dans les amas de décombres, étaient hors d'usage. La situation des autres ateliers n'était guère meilleure. La grande cale si solidement construite se trouva lézardée, une explosion ayant creusé à ses pieds un entonnoir gigantesque. On n'en finirait pas de décrire avec quel acharnement et quel raffinement les représentants du nazisme barbare se montrèrent dignes de leurs ancêtres les Huns.

|

|

|

Seul, dominant de sa haute stature, le spectacle dantesque étendu depuis le jardin Aristide Briand jusqu'aux Mouissèques, sur plus de 25 hectares, le pont-levis était resté debout dans la tempête des explosions violentes. Et pourtant l'ennemi avait tout préparé pour qu'il n'en soit pas ainsi.

Pourquoi donc le mauvais coup avait-il raté ? On sut plus tard que des ouvriers courageux, des résistants avaient réussi à fausser le système de déflagration prévu. Cette intervention permit de sauver l'un des principaux outils de travail de notre construction navale.

Après la tourmente, une anecdote courait dans les conversations des ouvriers. Ce pont-levis ayant été construit au cours de la guerre de 1914-1918 avec la participation de prisonniers allemands, certains affirmaient que les occupants de 1944 n'avaient pas voulu détruire l'œuvre de leurs pères et c'est pourquoi le pont-levis était resté debout.

Il était bien difficile d'accorder le moindre crédit à de tels boniments car le travail de sape avait été fait minutieusement et puis les Allemands n'avaient qu'une idée en tête : détruire, ruiner, anéantir à tout prix, sachant bien que, dans le même moment toutes leurs grandes zones industrielles de Rhénanie et d'ailleurs étaient copieusement bombardées chaque nuit par les forces aériennes venues de l'Angleterre. Alors leur hargne vengeresse ne connaissait plus de limites et ce qu'ils firent à La Seyne fut poursuivi dans les autres villes de la côte : à la Ciotat, à Marseille et dans l'arrière-pays provençal.

17 août 1944 ! une journée historique des plus cruelles que notre ville de La Seyne connut depuis son existence. Le grand clocher demeuré debout miraculeusement et le pont-levis, ébahis de se trouver encore sur leurs assises, paraissaient tenir ce langage :

La Libération (15 août - 28 août 1944)

- " Regardons vers l'Ouest, vers Hyères et La Valette où crépitent les armes automatiques des unités d'avant-garde, mais je sais de bonne source qu'on a vu des spahis au carrefour du Camp, d'où les Allemands ont été délogés. De toute évidence, des unités françaises vont descendre sur Bandol et Sanary de manière à couper la retraite de l'ennemi vers Marseille. L'encerclement de Toulon sera total. Le Général de Lattre de Tassigny est sûr de lui. Il a déclaré à son état-major : Toulon tombera comme une prune mûre ".

- " Tu as parlé des spahis ? "

- " Il n'y a donc pas que des Français de la métropole qui se battent pour nous libérer ? "

- " Oh non ! il y a des régiments d'infanterie composés d'Algériens, des artilleurs Marocains, des unités de tirailleurs Sénégalais, d'autres en provenance du Levant ".

- " Ces hommes à la peau d'ébène ou au teint basané ne sont pas vraiment racistes puisqu'ils viennent défendre des blancs à des milliers de kilomètres de leur pays ".

- " C'est vrai ! Et ces Américains venus de l'Oklahoma, de l'Arizona et du Missouri, qui ont traversé l'Atlantique pour défendre leur patrie sur le Rhin ? "

Comme on dit communément : " il faut le faire ! ".

Et pendant que notre pont-levis et notre clocher échangeaient leurs idées et leurs sentiments, les coups de feu se rapprochaient. Le 19 août, les premières escarmouches se produisaient à La Valette. Deux jours plus tard, les éléments avancés de l'armée de la Libération se rendaient maîtres du Coudon.

À La Seyne, après la destruction des chantiers navals, on pouvait croire à l'évacuation immédiate des Allemands. Mais, il n'en fut rien. La population ne sortait plus guère de ses abris et gîtes de fortune. Des fusillades, des explosions retentissaient de-ci, de-là.

Où donc les uniformes vert-de-gris se terraient-ils encore ? Quand pourrait-on fêter la disparition des silhouettes abhorrées ?

Les gens conscients du danger hésitaient à sortir pour se renseigner. En fait, les croix gammées et les sons gutturaux se manifestaient toujours dans les batteries de Brégaillon, de Mar-Vivo, dans les forts Napoléon et Balaguier, sur la hauteur du Peyras, à Saint-Mandrier où les grosses pièces d'artillerie étaient toujours en état de tirer.

Il faudra encore une semaine de combats pour en venir à leur capitulation définitive.

En attendant, l'ennemi pouvait avoir des réactions dangereuses.

C'est ici que s'inscrit l'attaque du poste de police de La Seyne dans la soirée du 21 août au boulevard du 4-Septembre.

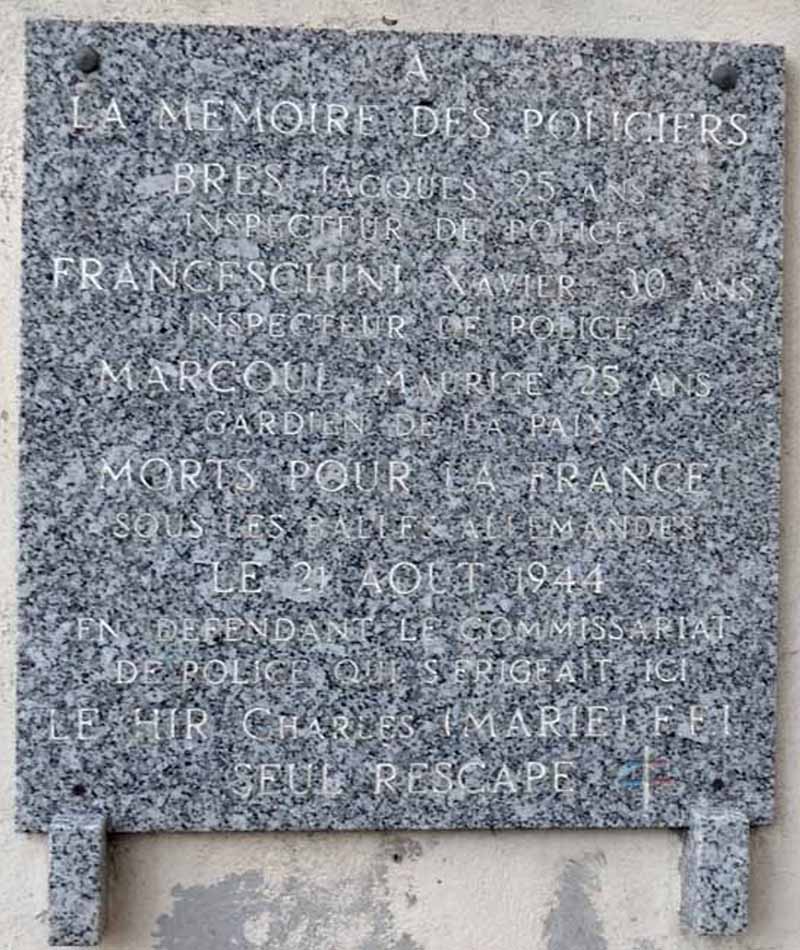

La fusillade du poste de police : 21 août 1944

Bien imprudemment, les policiers avaient arboré un drapeau tricolore au premier étage du poste, croyant les Allemands disparus à jamais de la ville.

Quelques prisonniers capturés dans l'après-midi s'y trouvaient enfermés dans la geôle. L'un, saisi par M. Le Hir de la police F.F.I. sur le boulevard du 4-Septembre ; deux autres, ramenés par R. Taulaigo et l'un de ses camarades avenue Henri Pétin.

Informé de cette situation par une femme de ménage s'en allant prendre son service au Fort Napoléon, le commandement allemand s'affola. Le lieutenant Birkendorfer donna l'ordre de constituer une patrouille chargée d'abattre tout Français porteur d'armes. Très vite cette unité se présenta devant le poste de police et comprit à la vue du drapeau tricolore, la volonté évidente de rébellion de ses occupants à qui elle intima l'ordre de se rendre. Ces derniers s'y refusèrent. C'est alors que le policier Xavier Franceschini apparut à la fenêtre du premier étage pour juger des réactions de l'ennemi. Il fut gravement atteint à la tête par une balle allemande. Ses camarades se refusant toujours à la reddition, l'adjudant Ermisch chef de la patrouille donna l'ordre d'incendier le poste et de l'encercler.

Dès lors, le plus grand désordre allait régner à l'intérieur où l'atmosphère devenait irrespirable. Les Allemands attaquent pour libérer leurs prisonniers et faire cesser toute résistance. Nos policiers montent dans les étages. Quelques-uns d'entre eux sont capturés tels MM. Le Hir, Ducher et quelques autres. Miraculeusement ils échapperont à la mort grâce à la complicité d'un Alsacien membre de la patrouille qui les fera conduire au Fort Napoléon d'où ils s'évaderont à la faveur de la débâcle allemande.

D'autres encore, dont MM. Taulaigo et Rocchesani, trouvèrent le salut grâce à leur audace. Du premier étage, ils sautèrent sur une treille qui plia sous leur poids, et amortit leur chute, ce qui leur permit de gagner les jardins du quartier Tortel, d'escalader le mur d'enclos de l'Institution Sainte-Marie, de se réfugier chez des amis et de se défaire de leur uniforme.

Hélas ! trois des policiers ne purent échapper à leurs bourreaux. Xavier Franceschini blessé grièvement, Maurice Marcoul et Jacques Brès réfugiés tous deux sur la toiture furent amenés devant le poste et fusillés sans jugement, toutefois après avoir reçu les secours de la religion administrés par le père Bouvet mandé au collège des Maristes, qu'il n'avait pas quitté durant ces évènements dramatiques. Le souvenir de cette journée tragique a été perpétué par une plaque commémorative apposée au n° 4 du boulevard du 4-Septembre.

|

|

|

Une nouvelle plaque a été apposée par la suite, qui mentionne en outre le nom de M. Le Hir, seul rescapé, plaque malheureusement peu lisible.

|

Dans les quatre jours qui suivirent, les occupants des ouvrages environnant La Seyne (Six-Fours, Brégaillon, Mar-Vivo, Balaguier, Le Peyras...) déposèrent les armes. Ces redditions allégèrent sensiblement le terrible bilan des victimes de la Libération.

Les 27 et 28 août, l'armée française était accueillie par de vibrantes acclamations, avenue Gambetta.

Après 21 mois d'occupation, de restrictions alimentaires, de menaces permanentes, de vexations, d'oppressions et de persécution, de victimes innocentes par centaines, la population allait dresser le lourd bilan de quatre années de cauchemar.

De septembre 1939 jusqu'à l'armistice de 1940 : 75 tués, 456 prisonniers, dont 11 morts en captivité.

Dans la première période qui s'étale de mars à août 1944 avec tous les bombardements énumérés et décrits précédemment, on compta 264 morts et 463 blessés.

Sur les 5 902 immeubles que comptait la ville dans cette période il y eut 4 310 habitations sinistrées dont 277 détruites en totalité. Nous ne reviendrons pas ici sur les dégâts de nos chantiers anéantis le 17 août.

Aux morts de la guerre s'ajoutaient les héros de la résistance, ceux qui avaient compris avant les autres l'origine des malheurs de l'humanité. 16 d'entre eux avaient été fusillés ou tués par les Allemands en mai et en août 1944. 115 personnes furent déportées dont 15 ne sont jamais revenues des camps de la mort.

De ces tragiques évènements, nous tenions absolument qu'il y en eût trace dans les livres. Des actes d'état civil, des actes notariés en font foi. Mais à la froideur de leur texte, nous avons préféré les raconter avec sincérité et chaleur en nous adressant particulièrement aux générations ascendantes, à nos étudiants et même aux écoliers pour leur dire :

" Vous pouvez être fiers de vos aînés, de ces citoyens travailleurs des chantiers ou d'ailleurs, de ces combattants sans uniforme de cette population stoïque qui a supporté l'adversité courageusement, pansé ses plaies, séché ses larmes, forgé de nouveaux outils, reconstruit sa ville pour la faire plus grande et plus belle encore ".

Tous ont écrit une page de l'histoire de notre cité martyre et il est bon de rappeler ou d'apprendre aux Seynois, la citation à l'ordre du corps d'armée n° 78 du 11 novembre 1948 ainsi libellé :

" Sa population ouvrière a entravé en permanence, par des sabotages et des grèves la production au détriment des forces allemandes et italiennes. Ses organisations de résistance ont fourni de précieux renseignements aux états-majors alliés... ".

Cette citation comporte l'attribution de la Croix de guerre avec étoile de vermeil.