|

|

|

|

Après la publication de ses 10 ouvrages d'histoire locale (entrre 1982 et 2001), Marius AUTRAN, tant qu'il a pu écrire, c'est-à-dire jusque vers 2005 (95 ans), s'est consacré à diverses rédactions, notamment à des biographies de ses ancêtres, et à son autobiographie. En réalité, il avait déjà esquissé les biographies de son père Simon AUTRAN et de son grand-père paternel Auguste AUTRAN dans un cahier datant de la fin des années 60, et il les a simplement complétées et remaniées vers 2001-2002. Il avait également écrit un texte À la mémoire de Louis GAUTIER, le père de son épouse (qui aurait été son beau-père s'il n'avait été tué en 1911 lors de l'explosion du cuirassé Liberté). Par contre, son Autobiographie (200 pages manuscrites) a été rédigée pour la première fois, en 2002-2003, essentiellement de mémoire, sauf pour quelques dates précises qu'il a dû aller rechercher dans ses “Agendas” et ses “Cahiers du retraité”, dans lequel, depuis son départ à la retraite en 1966, il consignait, au jour le jour, puis dans des bilans annuels, de nombreuses informations.

Pour mettre en ligne sur internet les

biographies de Simon AUTRAN (mon grand-père paternel), de Louis

GAUTIER (mon grand-père maternel) et d'Auguste AUTRAN (mon

arrière grand-père), j'ai donc repris les textes de mon

père en les complétant parfois avec mes propres souvenirs

(textes en bleu) et en les illustrant de photographies. Par la suite,

je pense rajouter les biographies de tous mes autres ancêtres

(voir arbre ci-dessous).

Jean-Claude AUTRAN

Pour bien situer les filiations entre les

différents

ancêtres dont la vie est racontée ci-dessous, il convient

tout d'abord de rappeler l'arbre

généalogique imagé de la famille AUTRAN :

Origine géographique de notre branche AUTRAN

Au XXe siècle, nos parents et grands-parents ont habité La Seyne-sur-Mer (Var) après être venus de Marseille au début du XXe siècle. On savait cependant qu'ils n'avaient pas leur origine à Marseille, mais qu'ils venaient du Var puisqu'on les retrouve à Barjols entre 1850 et 1870 environ, et plus anciennement au Cannet-du-Luc (actuellement Le Cannet-des-Maures) entre 1816 et 1850 environ). Ce n'est qu'au début de 2007 (avec la mise en ligne des archives de l'état-civil du Var, quelques jours après le décès de Marius AUTRAN, qui ne l'aura donc jamais su) que nous avons découvert que la génération ayant précédé nos ancêtres du Cannet-du-Luc avait déjà son origine à Marseille à la fin du XVIIIe siècle.

Que savons-nous de nos ascendants AUTRAN les plus

lointains

?

Notre plus lointain ancêtre AUTRAN connu est AUTRAN François, né vers 1760, décédé avant 1816, qui épousa PAUL Elisabeth (également née vers 1760 et décédée avant 1816).

Ils eurent un fils (peut-être eurent-ils d'autres enfants, mais nous ne les avons pas actuellement identifiés) : AUTRAN Louis Pascal, né le 24 mars 1788 à Marseille.

Il est donc possible que AUTRAN François soit lui-même né à Marseille où les AUTRAN étaient déjà nombreux, mais nous n'en avons pas encore trouvé la preuve. (Nous n'avons pour l'instant découvert aucun lien de parenté entre nos ancêtres et certains AUTRAN célèbres de Marseille, tels le poète et académicien Joseph AUTRAN ou le juge Amédée AUTRAN...).

AUTRAN Louis Pascal exerça la profession de maréchal-ferrant et s'établit au Cannet-du-Luc (Var) (actuellement Le Cannet-des-Maures) où il épousa (le 25 mai 1816) MAURON Cécile Magdelaine. Il mourut le 20 septembre 1840 au Cannet-du-Luc.

AUTRAN Louis Pascal et MAURON Cécile Magdelaine eurent 7 enfants : AUTRAN Louis Adolphe, notre ancêtre direct, né le 17 avril 1825 au Cannet-du-Luc (date et lieu de décès non encore retrouvés) et six autres frères et sœurs, tous nés au Cannet-du-Luc : AUTRAN Marie Magdeleine Honorine ("Maxime") née le 15 décembre 1817, AUTRAN Mathieu Louis César né le 21 septembre 1819, AUTRAN Marie Magdeleine Victorine née le 4 août 1821, AUTRAN Jean Auguste Césaire né le 5 février 1830, AUTRAN Claire Elisabeth née le 22 juin 1833, et AUTRAN Symphorien Barthélemy Désiré né le 10 mai 1835.

AUTRAN Louis Adolphe exerça la profession de forgeron et s'établit à Barjols (Var), où il épousa (le 10 novembre 1852) CARMAGNOLLE Désirée Zoë Magdelaine. On ne connaît pas la date exacte ni le lieu de son décès.

AUTRAN Louis Adolphe et CARMAGNOLLE Désirée Zoë

Magdelaine eurent quatre fils : AUTRAN

Auguste, notre ancêtre direct (né à

Barjols le 26 septembre 1853, mort à Marseille le 27

décembre 1918) ; AUTRAN Marie Jules Joseph (né

à Barjols le 3 février 1855, mort au Luc le 28 juillet

1855), AUTRAN Edouard Philippe Clément (né

à Toulon le 19 décembre 1856, et mort après

1916, on ne sait pas où) qui sera le père de AUTRAN

Edouard Marius (plus connu sous son nom d'artiste d'Edouard

DELMONT, ou de DELMONT), et AUTRAN Germain Désiré (né le 4 mai 1862 à Marseille et mort le 1er septembre 1865 à Marseille.

Page en travaux

Grands-parents :

Arrière-grands-parents

AUTRAN Simon (père de AUTRAN Marius) : 1887-1962

Fils de AUTRAN Auguste, né le 26-9-1853 à Barjols et de Marie Louise PIOLET née à Paris le 11-12-1859.

Né à Marseille le 5 décembre 1887 - Décédé à La Seyne-sur-Mer le 30 Mars 1962.

Je suis en mesure de retracer sa vie de façon précise d'autant qu'à de rares exceptions près j'ai vécu l'essentiel de mon existence à ses côtés ou en des lieux très proches de lui.

De son enfance, je ne sais évidemment que ce qu'il m'en a dit ou ce que j'ai retenu des conversations familiales. Quand sa mère mourut en 1891, il n'avait pas 4 ans. Il connut jusque-là le véritable amour maternel, mais la famille vécut dans des conditions bien précaires dans un appartement, disons plutôt un taudis, rue de l'abbé Féraud à Marseille : logement insalubre, humide et froid.

Le salaire du chef de famille suffisait à peine à faire vivre le foyer. A ces calamités s'ajoutaient souvent les périodes de chômage et la répression patronale, car AUTRAN Auguste, comme cela a été dit précédemment, fut un ardent défenseur des causes ouvrières.

Mon père se trouva donc orphelin de mère de très bonne heure. Auguste, veuf, fut dans l'obligation de prendre une bonne à son service, laquelle était fille-mère. Il ne tarda pas à l'épouser et à reconnaître l'enfant dénommé Gabriel, né en 1892, qui prit alors également le nom de AUTRAN. Le ménage avait dont 4 enfants à charge.

Ayant trouvé du travail dans les chantiers de construction navale seynois, la famille vient se fixer dans ma ville natale au quartier Cavaillon d'abord (La Calade), puis dans la rue Parmentier.

La marâtre, excellente ménagère, paraît-il, avait un caractère particulièrement autoritaire et menait la vie très dure aux enfants de son mari (Désiré, Simon et Henri), et réservait toutes ses faveurs à son propre fils. On devine les conflits que son comportement devait engendrer, surtout quand le père était absent du foyer.

AUTRAN Auguste, révolutionnaire, s'occupait activement du syndicalisme ouvrier et du parti ouvrier (P.S. de Jules Guesde).

Mon père a gardé un mauvais souvenir de son enfance. Il ressentit avec beaucoup d'amertume les injustices dont sa marâtre se rendait coupable.

Dès leur adolescence, les vrais AUTRAN songèrent à quitter le foyer familial le plus tôt possible, les conflits internes devenant de plus en plus fréquents.

Mon grand-père ayant eu tendance à soutenir sa femme, il ne sut pas s'attirer l'amour de ses propres enfants, qu'il éleva peut-être avec trop de rigueur. Henri, coupable de fugues, contracta à 14 ans une congestion pulmonaire après avoir passé une nuit sur les bancs du marché du cours Louis Blanc. Sa congestion dégénéra en tuberculose et il mourut peu après. Simon également, de nature assez chétive, aggravée par les conditions de vie insalubres, eut très tôt des problèmes pulmonaires. Suite à une sorte de pleurésie, dès l'enfance, il avait dû subir des ponctions de la plèvres, sans anesthésie bien sûr. Il se souvenait des douleurs occasionnées. Cette fragilité au niveau des poumons, aggravée par le fait qu'il n'ait cessé d'être un gros fumeur, ce qui causa sa fin.

Mon père Simon, de nature paisible, assista souvent à des scènes de violence. C'était l'époque où les enfants étaient battus et quelquefois enchaînés.

Cependant, mon grand-père eut le souci de leur donner de l'instruction, qu'ils reçurent à l'école Martini.

A l'âge de 11 ans, mon père obtint son certificat d'études sans difficultés, préparé d'ailleurs dans des conditions excellentes par Monsieur AILLAUD, instituteur d'élite, que je connus de 1920 à 1921 et qui, lui aussi me fit admettre à mon certificat avec succès. J'ai raconté dans « l'histoire de l'Ecole Martini » comment l'inflexible Monsieur AILLAUD préparait ses élèves. Je n'y reviendrai pas. Le jeune Simon, intelligent, réfléchi, soigneux, apprit à travailler avec goût.

|

| Résultats du Certificat

d'Etudes Primaires à La Seyne (Le Petit Var, 18 juin 1899),

où figurent les noms de Simon AUTRAN et de son frère

aîné Désiré AUTRAN |

Son souci de bien faire a persisté toute sa vie durant. Son écriture penchée était belle, ses problèmes toujours exacts, son orthographe impeccable.

Nanti de son certificat d'études primaires, il quitta l'école, et ce fut dommage car ses aptitudes à poursuivre ses études étaient certaines, comme on le verra dans la suite de ce récit.

Vers la fin du siècle dernier, et même longtemps après, les enfants de 12 ans étaient admis dans les usines. La nécessité où se trouvait mon grand-père de vois quelques sous de plus pour alimenter le budget familial, fit que le jeune Simon entra dans le chantier naval, ainsi que son frère aîné Désiré. Dès l'enfance, mon père connut donc la vie rude des forgerons, des tôliers, des riveurs.

En ce temps-là, il fallait une bonne journée pour fixer une seule tôle sur la coque d'un navire en construction. Chaque rivet était d'abord chauffé au rouge incandescent, puis introduit dans les tôles à réunir. Il fallait alors écraser l'extrémité pour lui donner la forme de la tête : on disait que l'ouvrier opposé au frappeur devait « tenir l'abattage ». A 12 ans, mon père faisait chauffer les rivets dans les foyers, dont la chaleur était difficilement supportable.

Plusieurs années de cette existence pénible l'incitèrent à améliorer sa formation. Les ouvriers de son entourage lui conseillèrent de se spécialiser et de se perfectionner. Ils avaient constaté, en connaissance de ses qualités, qu'il était apte à faire autre chose que de servir de manœuvre. Il apprit donc le métier de charpentier-tôlier qui le destina à la construction navale.

Adolescent, il suivit des cours d'adultes gratuits que la municipalité de l'époque avait organisés à la Bourse du travail : mathématiques, dessin industriel. Certains dessins de lui, conservés dans mes archives, attestent de sa haute qualité d'exécution. Je demande à mes descendants de les conserver précieusement. Ces ouvrages sont d'autant plus louables que les instruments de travail de l'époque étaient des plus rudimentaires. On trouvera des diplômes que Simon obtiendra à la Bourse du travail en parfait état de conservation, dans une enveloppes où sont réunies les distinction de la famille (certificats d'études, brevets, etc.).

A 18 ans 1/2, il contracta un engagement volontaire de 3 ans dans la Marine nationale. Son livret de solde indique une arrivée au dépôt de Toulon le 23 Mai de l'année 1906.

Photo en marin.

Caractère têtu, il n'appréciait pas certaines brutalités : refus d'apprendre à nager. Il se laissait couler. Il ne sut jamais nager.

Affecté alors à ce qu'on appelait « L'Atelier de la Flotte », il prépara patiemment son entrée à l'école de la « Maistrance » qui devait lui donner quelques années plus tard le titre d'« Agent technique de la Marine nationale ».

|

|

|

|

|

|

Il avait quitté les F.C.M. de La Seyne pour entrer à l'Arsenal de Toulon, où il gagnait 4 francs par jour seulement. Il disait toujours, et il avait raison, que dans l'entreprise privée il n'aurait eu aucun avenir malgré toutes ses qualités. Son mérite fut immense de réussir un concours difficile, alors qu'il n'avait pour tout diplôme que son certificat d'études primaires.

Il lui fallut étudier les mathématiques, d'un niveau élémentaire, il est vrai (arithmétique théorique, algèbre, géométrie plane, géométrie descriptive), sans parler de la mécanique et du dessin industriel. [Fei de matematico, l'a qu'aco que te tirera d'affaire ! lui disait un ami]. Depuis son certificat d'études primaires, il avait un écart considérable à combler, alors que la plupart de ses concurrents étaient au moins titulaires du B.E.P.S. (Brevet d'Enseignement Primaire Supérieur) que l'on obtenait d'ordinaire vers 15 ou 16 ans.

Deux officiers d'administration seynois que j'ai bien connus (MM. Roux et Magnino) lui donnèrent quelques leçons particulières contre rémunération bien entendu, ce qui veut dire qu'il se privait de bien des choses étant donnée la modicité de son salaire, sans parler du loyer à payer au propriétaire de son logement. Avant tout, il fallait payer les professeurs.

Ses succès, ce fut surtout à lui-même, à son travail courageux, à sa persévérance, qu'il les devait.

Le 30 Janvier 1909, il épousa Victorine Laurence Charlotte AUBERT, ma mère, qui exerçait alors la profession de modiste. Elle était fille d'un Premier maître de la Marine, retraité, et de Joséphine Hermitte, famille de bouchers et charcutiers seynois.

De cette union, je fus l'enfant unique, le 2 Décembre 1910. Cette union solide dura 33 ans, jusqu'au jour dramatique où ma mère périt dans un accident de la route, au quartier de La Maurelle. Cela dans des circonstances qui seront racontées plus loin.

Mes parents habitèrent successivement à Marseille, puis à La Seyne (rue Cavaillon, rue Philippine Daumas) où je naquis (voir acte de naissance).

Les années qui s'écoulèrent entre 1910, année de ma naissance, et 1914, année du début de la 1ère Guerre mondiale, furent pour eux, comme pour tout le monde, des années d'inquiétude. Le spectre de la guerre planait sur les têtes. Les chantiers de construction navale lançaient chaque année, et cela sous la haute Direction de M. Lagane, de nombreux navires de guerre (cuirassés, croiseurs, torpilleurs,…). La France possédait alors la flotte la plus importante d'Europe, en concurrence avec la Grande-Bretagne, ces deux nations s'étant taillé des empires coloniaux immenses qu'il fallait surveiller de près.

L'année 1911 fut marquée par une multitude d'accidents maritimes, des explosions meurtrières responsables de centaines de morts (Liberté, Iéna,…), dont j'ai beaucoup parlé dans un ouvrage précédent, sans parler de la fameuse catastrophe de la Pyrotechnie, explosion qui fit une centaine de victimes.

De 1912 à 1914, mes parents demeurèrent à la rue Carvin, au 3e étage de la boulangerie Mabily, un cousin de ma grand-mère Hermitte, face à la pâtisserie Tisot, dont j'ai connu le père, la mère, et même l'arrière grand-mère Mme Marro.

Plus anciennement, cette maison avait été le siège de la Mairie de La Seyne. Il me souvient d'avoir lu sur sa façade délavée : « Liberté, Egalité, Fraternité ».

J'ai gardé de ces années de mon enfance chez les Mabily des souvenirs précis. Vers 3 ans 1/2 - 4 ans, je m'exprimais bien, montait et descendait les escaliers abrupts. Pour les remonter et voir le pétrin en action, j'appelais souvent ma jeune mère en ces termes : « Victorine, tu n'entends pas ton petit qui t'appelle ! ». J'allais presque tous les jours acheter 4 sous de saucisson pour le déjeuner et interpellait le marchand nommé Delaud en ces termes : « Je voudrais 4 sous de saucissesson ! », ce qui ne manquait pas de provoquer l'hilarité du patron et des clients. Je connus de cette boucherie M. Delaud, puis M. Autard, puis M. Villedieu, dernier propriétaire. Ce magasin jouxtait la pâtisserie Tisot où jacassait un perroquet dans sa cage, tout à côté de l'entrée de ce magasin.

Je vois encore, s'agitant dans cette rue Carvin, un tripier, au autre boucher, M. Cheyland, le bijoutier Cauvière, entre Mabily et la pharmacie Armand « créée en 1853), et passons sur tous les personnages dont quelques-uns m'amusaient beaucoup : Jourdan (appelé Djordan), Gérome (Dgéromé) le débardeur, le trafic des fascines, des livreurs de sacs de farine de 100 kgs, etc.

Je me revois encore sur ma chaise haute, devant la table de la cuisine, éclairée par une lampe à pétrole. Comme je la trouvais belle cette lampe, avec sa belle flamme parfois fuligineuse. Je fus même tenté un soir, malgré les recommandations de mon père, de saisir à pleine main le verre de la lampe. Je poussai un cri douloureux et pleurai à chaudes larmes. Ma sainte mère me trempa les mains dans l'eau froide, alors que Simon, l'inflexible, s'écriait : « C'est bien fait ! ». Le lendemain soir, mon père, donneur de leçons toujours efficaces, me dit : « touche le verre, touche-le ! ». Vous pensez bien que je n'étais pas près d'oublier ma douleur de la veille.

Dans l'arrière-boutique de la boulangerie Mabily, celui que j'appelais « Tonton Victor ! » (parrain de ma mère) me permettait d'assister à la fabrication de ses pains, appelés alors « navettes ». C'était d'abord l'introduction des fascines (de pins de Janas), le four n'étant pas encore chauffé au mazout ou à l'électricité. Je revois la porte du four, faite d'une énorme pierre équarrie, tourner sur ses gonds, tandis que l'oncle Mabily, ruisselant de sueur, le torse nu, engouffrait les fagots de pins pour obtenir la chaleur souhaitable à la cuisson des « navettes ». Après avoir retiré les cendres de la veille, il manipulait avec une rare dextérité une longue pelle plate qui déposait délicatement les pains de pâte fraîche qu'un ouvrier préparait au pétrin du 1er étage. Naturellement, les artisans boulangers de cette époque pétrissaient encore la pâte à la main. Mais le Tonton Mabily fut sans doute, par la suite, parmi les premiers boulangers disposant d'un four électrique, engin rare pour l'époque.

De nature paisible, je n'étais pas un enfant espiègle et ma présence ne gênait nullement les va-et-vient du tonton et de son ouvrier. Cuits à point, les pains, retirés adroitement, remplissaient des corbeilles immenses. Comme il sentait bon ce pain tout chaud, doré, croustillant, cuit aux fascines de notre forêt de Janas.

Mes parents demeurèrent dans la maison Mabily jusqu'en 1914, année de la Première Guerre mondiale.

Quelques jours avant la Mobilisation générale du 2 Août, mon père Simon, rentrant un soir de son travail, demanda à son épouse de lui préparer du linge et quelques objets de voyage. Très étonnée, ma mère s'exclama : « Mais où vas-tu partir ? ». « C'est tout simple, l'Arsenal demande des spécialistes de la construction navale pour la Tunisie et je me suis déclaré volontaire, avec d'autres camarades, bien sûr ». « Et moi, et le petit ? Que deviendrons-nous ? ». « Ne te fais aucun souci ! Tu me rejoindras dans quelques semaines, quand je serai logé à Ferryville, proche de l'Arsenal de Sidi-Abdallah, aménagé pour les réparations et les approvisionnements de la Marine nationale ». (La Tunisie était alors un protectorat français, apparemment d'ailleurs. J'y reviendra dans ma propre biographie).

Mon père prit ce jour-là, en ce début de l'année 1914, l'une des décisions les plus heureuses de sa vie. Il partit donc en compagnie d'autres Seynois et Toulonnais, en qualité d'affecté spécial, et esquiva ainsi une mobilisation sur les navires de guerre, ce qui aurait été bien plus dangereux pour sa vie. Contrairement à ceux appelés sur les fronts de la guerre terrestre ou maritime, ils eurent une chance inouïe de vivre 6 années, qui furent sans doute les plus belles de leur existence. Le hasard leur fut bien favorable, alors que tant d'autres familles connurent des années terribles de souffrances et de deuils. Ils ne connurent pas de danger immédiat, à l'exception des traversées de la Méditerranée, infestée par les sous-marins du barbare Von Tirpiz. J'y reviendrai longuement. La vie à Ferryville était beaucoup plus sûre, le coût de la vie peu élevé sur les marchés tunisiens, les distractions diversifiées (spectacles, chasse, pêche, etc.).

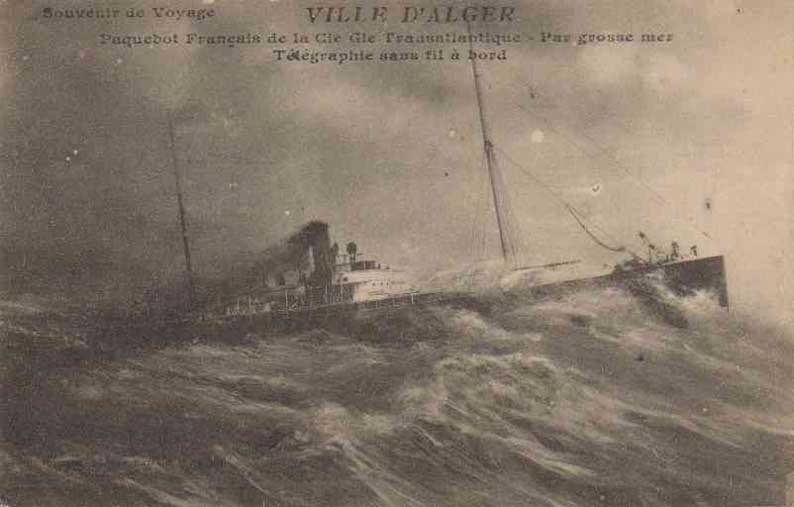

Quelques semaines après le départ de mon père, ma mère et moi embarquions de Marseille pour rejoindre Simon, impatient de retrouver son épouse et son fils. Le paquebot « Ville d'Alger », partant du quai de la Joliette, prit donc la direction de la Tunisie. Cette première traversée de la Méditerranée faillit tourner à la catastrophe à cause d'une tempête hors du commun.

|

|

|

|

|

|

J'avais donc quatre ans quand mes parents s'installèrent à Ferryville. Dans une chambre d'hôtel d'abord, avant de trouver un petit logement à Tindja, hameau situé à quelques kilomètres de Ferryville. Ils se fixèrent peu après dans la rue Franklin, dans une copropriété superbe, habitée aussi par un médecin appelé Canac.

Au hasard de la plume, je pourrais citer une multitude de noms seynois toulonnais, bretons, corses, dont très peu de descendants vivent encore aujourd'hui, en ce mois de Janvier 2002 où j'écris ces lignes.

Ma mère s'était liée d'amitié avec beaucoup de méridionaux, provençaux surtout. Très économe, elle eut tôt fait d'acquérir du mobilier de cuisine, de la literie, et aussi des bicyclettes, ce qui permit à mes parents de nombreuses sorties à la campagne, à la pêche, à la chasse, enfin à tous les plaisirs de la campagne avec ses oliveraies si nombreuses ! Il me souvient que, dans une cour intérieure, mon père avait même aménagé une volière où il faisait vivre un perdreau blessé au cours d'une partie de chasse.

La vie à Ferryville était facile, avec des logements confortables, réservés surtout aux Européens colonisateurs (lire à ce propos le Tome VIII des Images de la vie seynoise d'antan).

Les distractions extrêmement diverses nous offraient même un cinéma dans la rue Franklin (muet, il est vrai, mais, pour l'époque, il nous procurait des joies certaines).

Le grand marché, à proximité de notre logement, regorgeait de marchandises de toutes sortes à des prix modiques : fruits, légumes, viande, gibier à profusion. Tout cela à des prix que nous trouvions dérisoires par rapport à ceux de la métropole.

La plupart des commerces étaient tenus par des indigènes, Arabes ou Juifs. Dès la pointe du jour, les petits marchands se manifestaient dans les rues, vantant à haute voix la qualité de leurs marchandises : charbon, gibier, aromates, peaux d'animaux, sans oublier les porteurs d'eau, à la saison d'été surtout. Ils portaient en bandoulière les peaux de bouc gonflées et cousues, d'une contenance de 50 litres d'une eau grandement appréciée dans l'immense majorité des habitations qui en étaient dépourvues.

|

|

|

|

|

Les plus grandes distractions, mes parents les trouvaient au bord de la mer, dans les oliveraies grouillantes de grives, à l'automne surtout, dans les campagnes et les bosquets ; ils récoltaient tout ce qui état comestible : salade sauvage, champignons à la saison des pluies, asperges au printemps. A proximité des rares sources, c'était la capture des petits oiseaux par des brins de jonc englués.

Mon père avait réalisé quelques économies sur son salaire pour l'achat de bicyclettes. Sur le cadre de la sienne, il avait fixé une petite selle en bois et il m'emmenait surtout à la chasse avec lui. Il lui arriva d'approcher des vanneaux pataugeant dans les mares et de les tirer par dessus ma tête, sans descendre de bicyclette. Puis, ôtant mes chaussures, il me chargeait d'aller ramasser les victimes. Déjà, j'étais mis à l'épreuve de sensations fortes. Comment oublier dans mes souvenirs d'enfance ses coups de fusil meurtriers contre des najas, serpents redoutables à tête plate, qui se dressaient bien haut au milieu de la route, barrant notre passage ?

Simon était devenu un chasseur adroit, un braconnier malin qui ne rentrait jamais bredouille. Aussi, ma mère n'arrêtait pas, dans la semaine qui suivait les sorties de pêche ou de chasse, de plumer, de dépouiller poissons et grenouilles, dont les bords de la mer et les rares oueds étaient riches.

Quand ma mère posséda aussi sa bicyclette, il nous fut possible d'exploiter les richesses de la mer à « Bord Joli », une anse située au fond de la rade de Bizerte. Mon père m'apprit à « clouer » des seiches avec une simple fourchette. A six ans, je savais reconnaître l'emplacement des trous de siphon des clovisses abondantes, le contour de sable fin signalant aussi la présence des crabes.

Au retour du dimanche, la table de la cuisine de notre appartement de la rue Franklin se couvrait de toutes sortes de plantes ou d'animaux comestibles. Si, à leur retour, mes parents avaient pu s'approcher des « gourbis », habitations quasi préhistoriques des indigènes, ils avaient pu alors se procurer des œufs et de la volaille, pour quelques sous (nous avions alors des grosses pièces de 1 sou et de 2 sous en bronze). Nous avions alors des victuailles pour plusieurs jours.

Il me revient maintenant à l'esprit de revoir ma mère marchander un lièvre énorme à un braconnier indigène qui avait abattu le gibier au moyen d'une matraque en bois d'olivier. La chasse à l'affût était la seule possible pour les Arabes, à qui les armes à feu étaient interdites. Sortant de sa poche une poignée de gros sous, et ne sachant pas parler la langue arabe, elle demanda au vendeur de se servir. Ce dernier prit 15 pièces dans la main généreuse de ma mère. De telles occasions se renouvelèrent par la suite.

Mais revenons à Simon et à sa vie professionnelle qu'il devait assurer durablement.

Ce fut, je crois, vers 1917 qu'il obtint son titre d'Agent technique de la Marine. Tr ès estimé de ses chefs, il accomplissait ses fonctions avec le plus grand dévouement et ses initiatives furent grandement appréciées. Animé d'une conscience professionnelle rare, il forçait l'admiration de ses subordonnés et de ses chefs, et ne tarda pas à bénéficier d'importants avancements, à telle enseigne qu'avant la fin de la guerre, le Ministère de la Marine lui confia une tâche importante. En haut lieu, il fut décidé de créer à Ferryville une base aéronavale. On y édifié des hangars immenses pour la construction d'hydravions. C'est alors que mon père fut désigné pour une mission à Paris en visite d'une usine aménagée sur les bords de la Seine, fleuve paisible sur lequel on pouvait procéder à des essais d'hydravion [NB. Le premier vol d'un hydravion français avait eu lieu le 28 Mars 1910 sur l'étang de Berre].

Il fallait pourvoir la Marine de ces engins volants et naviguant sur des eaux parfois agitées. Le problème de la résistance des coques et des flotteurs se posait et Simon Autran était justement spécialiste des coques marines. Comme il avait fait à Toulon les essais des premières coques de sous-marins, il allait bientôt faire à Ferryville l'essai des premiers engins de l'aéronavale.

Il apprit beaucoup de choses à Paris où il découvrit le métro, la tour Eiffel, la grande roue, le Louvre et autres merveilles de la capitale. Son séjour dura un mois et il en revint avec un bagage professionnel enrichissant. Il me décrivit, croquis à l'appui, le passage des voies ferrées du métro sous la Seine, chose inimaginable pour moi, qui ne voyait le franchissement d'un cours d'eau par le seul moyen d'un pont aérien.

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

Revenons à Ferryville, dans les fameux hangars où l'on montait les carlingues et leurs flotteurs, où l'on fixait solidement les moteurs Hispano-Suiza, le tout pesant à peine 2 tonnes sur une envergure de 10 à 15 mètres, ce qui faisait quand même l'admiration de tout le monde. Ces engins terminés, montés sur un chariot, on les poussait jusqu'au rivage et on procédait aux premiers essais.

Manque de chance ! Au cours du premier vol auquel participa mon père, le moteur s'arrêta net bien au-dessus de la rade de Bizerte. Je vois d'ici la physionomie de Simon, inquiet par nature. Le pilote (ils n'étaient que deux à bord), ne perdant nullement son sang-froid, fit planer son engin en une descente spiralée jusqu'à l'amerrissage, toutefois loin du point de départ. Le soir tombait et Simon tardait à rentrer à la maison. Il fallut bien du temps pour remorquer l'hydravion jusqu'au port. Inutile d'ajouter que ma mère se démena pour connaître les causes de la rentrée tardive de mon père. On devine aisément que le lendemain, ce fut avec une fierté légitime que je racontais à mes camarades de classe les péripéties de la journée de la veille. Il m'arriva aussi de raconter les premiers essais de plongée des sous-marins auxquels mon père avait participé : les déformations de la coque, le jeu des rivets, d'où résultaient des infiltrations à l'intérieur du sous-marin sous l'effet de la pression grandissante.

Mon père m'enseignait tout ce qu'il savait. Il avait le souci constant de m'expliquer la raison des choses, la cause de tel ou tel phénomène, les dangers à éviter, cela dans un langage expressif, une mimique impressionnante, des exemples concrets. Il m'emmena visiter tout ce qui présentait un intérêt pour moi.

A Ferryville particulièrement, j'ai pu assister au carénage des bateaux dans les grands bassins, opérations délicates, qu'il me montra de nouveau, plus tard, dans ceux de la Joliette à Marseille. Il m'apprit les opérations de renflouement des sous-marins, le fonctionnement des torpilles meurtrières. Indépendamment des hangars où l'on construisait les hydravions, il me fit visiter les ateliers de menuiserie, d'ajustage, de fonderie. Je vois encore, quatre vingts ans plus tard, comment on débouchait le haut-fourneau, d'où jaillissait la fonte liquide, le ruban incandescent du métal s'allongeant dans les rigoles de sable pour aller remplir les moules de terre réfractaire. Et je pourrais parler aussi des cisailles géantes, du marteau-pilon impressionnant.

|

|

|

Je ne quitterai pas l'arsenal de Ferryville et ses annexes sans rappeler peut-être le meilleur de mes souvenirs d'enfance, ce jour où, dans l'un des immenses hangars, mon père m'apprit à monter sur un ebicyclette, un vélo pour enfant qu'il avait équipé lui-même, avec un cadre et des roues achetés au rabais au grand marché, qu'on n'appelait pas encore marché aux puces. L'endroit était idéal, le parquet du hangar étant carrelé. « Pédale tout de suite dès que j'aurai poussé la selle », me dit-il. « Sois sans crainte, je te tiendrai ! ». Au bout de quelques mètres, je m'aperçus qu'il n'était plus derrière moi : je savais monter à vélo.

Pensez à l'immense joie que j'éprouvai en arrivant dans la rue Franklin où jouaient mes camarades, mon père ne me quittant des yeux. Ma mère, ravie de mes aptitudes sportives, me fit cette recommandation : « Tu ne prendras le vélo qu'au cours de nos sorties du dimanche. A partir de ce jour, la selle en bois fixée au vélo paternel disparut. Dans mon autobiographie, je reparlerai des années de mon enfance passées à Ferryville et des écoles maternelles et primaires où je reçus la première instruction publique (maternelle en 1915 et 1916, primaire en 1919 et 1920).

J'avais 9 ans quand il fut question, pour mes parents, de retourner en France. J'écoutais attentivement leurs conversations. Mon père ne voulait pas quitter la Tunisie qui lui apportait de grandes satisfactions avec ses distractions favorites : la pêche, la chasse, la fréquentation de vieux amis seynois et toulonnais, un travail intéressant pour lui, surtout depuis la création de la base aéronavale, les sorties et même des randonnées à vélo. Ferryville était une ville très animée avec son grand marché, aux produits d'une extrême variété, ses revues militaires fréquentes, ses fantasias prestigieuses, ses spectacles d'acrobaties de plein air. Simon était très estimé de ses amis et de ses camarades de travail qu'il retrouvait aux heures de l'apéritif au « Café de France » qui les accueillait. Apéros suivis généralement de parties de jacquet, de poker ou de billard. Et tout cela se déroulait dans la plus grande convivialité, où l'on se prenait souvent à rappeler les souvenirs nostalgiques de Janas, de Sicié, du quartier Beaussier, de Besagne aussi, pour les Toulonnais, du Mourillon, de Bon Rencontre, de la Pyro, etc.

Si mon père s'était parfaitement adapté à la vie tunisienne, par contre, ma mère, sollicitée par ses parents désireux de revoir leur fille aînée, son époux et leur petit-fils Marius qu'ils trouveraient bien changé, ma mère s'efforçait patiemment de gagner Simon à sa cause.

Un facteur important et même déterminant dut jouer sans nul doute pour inciter mes parents à retourner en métropole et surtout dans notre belle Provence : la naissance et le renforcement du mouvement d'indépendance de la Tunisie : le Néo Destour, animé par le vaillant Bourguiba. Des conflits avec les Européens ne tarderaient pas à se produire et les Seynois et les Toulonnais, petits colonialistes, il est vrai, risqueraient d'en faire les frais.

Bref, dans l'été de l'année 1920, mon père demanda sa réintégration à l'Arsenal de Toulon, ce qu'il obtint sans difficulté.

L'agent technique que mon père était devenu, fut autorisé à faire la traversée à bord du croiseur cuirassé « Jules Michelet ». Nous y fumes accueillis dans les mêmes structures que les officiers de l'équipage.

J'ai gardé de ce voyage un souvenir impérissable. Le temps se prêtait à des observations curieuses : marsouins nageant dans le sillage du navire, à la recherche de quelque provende, oiseaux de mer épuisés venant prendre quelque repos dans les mâtures, vigie signalant la présence d'une baleine à quelques encablures du cuirassé.

Parti de Bizerte en fin d'un après-midi splendide, nous découvrîmes le lendemain matin la silhouette embrumée de la presqu'île de Saint-Mandrier. Mon père sollicita d'un gradé du pont avant de visiter une tourelle d'artillerie de calibre 240, si mes souvenirs sont exacts. A l'intérieur, les servants de la pièce nous expliquèrent comment les obus en provenance des entrailles du navire venaient se présenter devant l'âme du canon au moyen d'une noria et recevoir la gargousse de poudre dont la mise à feu projetterait le projectile vers son objectif. Cette leçon de balistique, je ne l'ai jamais oubliée. Après cette démonstration, le cuirassé se présenta à l'entrée de la rade de Toulon par ce qu'on appelle la « grande passe ».

A ce moment précis, sur la plage arrière du navire, on vit surgir les matelots de l'équipage en tenue de cérémonie, équipés de leur mousqueton. Ils saluèrent les couleurs de la nation que l'on hissait dans la plus grande mâture, mais aussi un immense cordon argenté au bout duquel scintillait une croix d'or, symbolisant la fin de carrière de cette unité de la Marine nationale. Sur une tribune officielle, un amiral et ses officiers saluaient, dans un garde-à-vous impeccable, le grand drapeau tricolore, et aussi celui portant la marque de l'Amiral, parvenu lui aussi à la fin de sa carrière. Les maniements d'armes, les discours officiels furent dominés par une vibrante Marseillaise.

Pensez si je fus impressionné par les péripéties de cette cérémonie émouvante, d'autant qu'au franchissement de la « grande passe », le fort de Balaguier salua le navire d'une salve de 21 coups de canon, à laquelle répondit de même l'équipage en signe de remerciement. Après quoi la marche sur Toulon fut ralentie, permettant aux remorqueurs de l'Arsenal de prendre en charge le glorieux navire qui hélas ! après tant de services rendus, irait finir ses jours dans les chantiers de démolition des rivages de Brégaillon.

Dès son retour à l'Arsenal de Toulon, mon père fut désigné pour exercer ses fonctions d'agent technique dans les ateliers du Mourillon où se construisaient les sous-marins, là même où il avait été affecté à sa sortie de l'École de la Maistrance.

Peu de temps après, il demanda à l'administration une mutation pour l'Arsenal principal, pour la simple raison que l'éloignement du Mourillon depuis La Seyne ne lui permettait pas de prendre à sa maison, et aussi, il faut bien le dire, parce qu'il ne trouvait pas autour des cales de construction exposées à tous les vents, des conditions de travail très agréables. Son ancienneté, ses aptitudes reconnues de ses supérieurs, lui permirent d'obtenir satisfaction. Un ami particulièrement influent lui proposa une mutation pour le Bureau des Marchés de la Marine. Il hésita quelque temps, redoutant un travail administratif auquel il n'était guère familiarisé. Rapidement, il se documenta, et sut admirablement se convertir à des fonctions d'agent administratif chargé des achats de toutes les fournitures dont la Marine avait besoin, autant dire une tâche énorme et particulièrement ingrate. Il s'y adapta si bien qu'en peu de temps ses supérieurs le désignèrent comme chef du service principal des achats et l'on peut imaginer sans peine l'extrême diversité des marchandises rentrant dans une entreprise comme l'Arsenal, qui comptait alors près de 20 000 emplois.

Mon père faisait partager ses soucis à ses nombreux amis, commis de marine, officiers subalternes et supérieurs, mais aussi à la maison où ma mère écoutait attentivement les explications, souvent obscures pour elle,, les difficultés, les satisfactions éprouvées par son époux, qui lui parlait aussi souvent de ses collaboratrices, dactylos, secrétaires, et il y en avait une vingtaine dans le grand bureau supervisé par le « père Autran ». Parmi les supérieurs du bureau des marchés, j'ai connu l'officier d'administration Pascal, qui venait quelquefois à la maison.

Souvent, dans la conversation, les noms de plusieurs ingénieurs du Génie maritime revenaient, comme Favre, Varnaud, Mattei. Ce dernier était ingénieur général, ce qui correspondait au grade d'amiral. C'est lui qui présidait les réunions les plus importantes où se discutaient les adjudications pour les plus grandes acquisitions. Des conflits inattendus surgissaient parfois. Et il ne fut pas rare que Simon soit consulté pour éplucher les dossiers les plus épineux jusqu'à épuisement de la moindre contestation. [Quand le groupe d'ingénieurs était dans l'impasse, on entendait Monsieur Mattei dire : « Bon, allez me chercher Monsieur Autran…].

Mon père était plein d'admiration pour ses supérieurs hiérarchiques dont, la plupart, anciens polytechniciens étaient passés par la suite à l'école du Génie maritime. Il estimait à juste titre être bien inférieur au niveau de leurs études, de leur capacité, de leur culture. Néanmoins, ces ingénieurs de haut niveau appréciaient les qualités de bon administrateur que fut Simon Autran, à la tête d'une équipe d'une trentaine de dactylos qui avaient pour lui la plus grande estime malgré ses accents autoritaires inflexibles. Exigeant du travail bien fait, mon père payait beaucoup de sa personne.

Pendant plus de 15 années, il s'occupa donc de problèmes administratifs pour lesquels il n'avait reçu aucune formation et qu'il réussit tout de même à maîtriser admirablement, à la grande satisfaction de ses supérieurs.

|

| |

1933 : 7 novembre. Premier tirage de la loterie nationale. Simon et Victorine avaient acheté un billet (un "dixième"). Le soir, ils écoutent le résultat du tirage à la radio. Jusqu'au dernier moment, ils crurent être les gagnants du grot lot de cinq millions : l'un après l'autre, les chiffres tirés étaient ceux qu'ils avaient. Leur cœur battait à se rompre. Mais leur dernier chiffre n'était pas le bon. Ils n'avaient rien gagné.

J'en arrive ici à parler des années 1934-1936 qui virent se dérouler des évènements aux conséquences troublantes pour sa vie professionnelle.

La menace du fascisme en France s'aggravait dangereusement dans cette période. Les évènements relatés ici, je les ai vécus intensément malgré mon isolement dans le village de Montmeyan, dans le haut Var, où j'enseignais avec Louise, mon épouse, depuis deux ans. Nous étions au courant des évènements nationaux après l'acquisition d'un poste de radio, le second du village.

Le 6 février 1934, une tentative de coup d'état fasciste se produisit à Paris, le colonel de la Roque en étant le principal animateur. Il s'agissait d'un véritable complot visant à remplacer la IIIe République par un pouvoir autoritaire de type mussolinien ou hitlérien. On sait que la tentative des comploteurs échoua face à la réaction populaire des partis de la gauche républicaine ; partis socialiste, communiste, radical, des syndicats de la grande CGT, des enseignants, etc. Le parti communiste, alors en pleine ascension, organisa une manifestation parisienne le 9 février. Les insurgés n'avaient pas réussi à s'emparer du Parlement, comme ils en avaient l'intention. Cette première manifestation fut suivie d'un mot d'ordre de grève générale pour le 12 février. Cette journée, qu'on peut qualifier d'historique, fut une immense réaction républicaine. Répondant à l'appel de la grande CGT d'alors, de tous les syndicats, toutes tendances confondues, des enseignants unanimes, des travailleurs de l'État et du privé, on pouvait parler d'un véritable raz-de-marée de la France républicaine, prête à s'opposer bec et ongles à la tentative fasciste d'assassiner la République. Les forces politiques de gauche allaient estomper leurs divergences et favoriser l'arrivée du Front populaire l'année suivante. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet mais évoquer seulement les répercussions à caractère local pour Simon Autran, fils d'un révolutionnaire authentique qui se battit courageusement au moment de la Commune.

Les ouvriers de l'Arsenal répondirent massivement aux appels de la grève du 12 février 1934. Il n'en fut pas de même pour les cadres moyens, les agents techniques en particulier. En bon syndiqué qu'il était, Simon fut parmi les grévistes, avec deux autres techniciens de sa catégorie. Les grands patrons du Bureau des Marchés de la Marine n'apprécièrent pas du tout l'attitude de mon père. L'amiral Mattei lui-même lui en fit reproche, courtoisement sans doute, mais en lui laissant entendre que ses chances d'avancement en seraient compromises.

Ayant conquis le titre d'agent technique principal de 1ère classe depuis quelques années, mon père pouvait prétendre au titre d'officier d'administration pour lequel il avait réuni toutes les conditions. Hélas ! sa carrière allait s'arrêter là, au lendemain du 12 février 1934.

Au cours de la conversation décisive qu'il eut avec son supérieur hiérarchique le plus élevé, Simon lui expliqua tranquillement que ses origines prolétariennes lui avaient fait un devoir de ne jamais rien faire contre le mouvement ouvrier et qu'il ne se sentait pas fautif vis-à-vis de sa conscience de classe. Sans nul doute, l'amiral Mattei ne fut pas convaincu par un tel argument.

Après mûres réflexions, mon père expliqua à son épouse, avec le grand bon sens dont il était prodigieusement doué :

- « Ceux qui ont voulu me punir de ma conduite de gréviste ont fait mon bonheur sans le savoir ».

- « Comment expliques-tu cela », répliqua ma mère.

- « C'est tout simple, j'ai fait le compte de mes annuités pour le calcul de ma retraite et je me suis aperçu que le montant, calculé sur le dernier échelon des agents techniques principaux serait plus élevé que celui du 1er échelon des cadres d'officiers d'administration. Dans ces conditions, je me fous pas mal des galons qui m'apporteraient certainement d'autres responsabilités et de nouveaux ennuis ».

Pour le calcul de sa retraite, mon père bénéficiait en effet d'importantes annuités, ayant passé 6 années dans un pays considéré comme une colonie : la Tunisie.

De sa retraite, il en rêvait depuis plusieurs années, surtout depuis que mon grand-père AUBERT lui avait vendu quelque 700 m2 de pinède de sa propriété de Mar-Vivo (« Le Bocage »), cela dans les années 1926-28.

In n'y avait sur ce terrain très boisé qu'une construction délabrée qu'il faudrait réparer et surtout agrandir et équiper pour en faire un lieu habitable, pas très luxueux. Il envisagerait plus tard de le rendre confortable. Situé à proximité de la mer, il rêvait aussi de faire l'acquisition d'une barque pour la pêche.

La tête pleine de projets de toutes sortes, il envisageait sans peine l'éventail de ses activités : la pêche, la chasse, le bricolage, pourquoi pas la culture après un défrichement partiel de la pinède riche de 70 pins de dimensions respectables ?

Revenons quelque peu en arrière pour dire qu'à leur retour de Tunisie, mes parents louèrent un appartement sur le cours Louis Blanc (le marché provençal actuel), chez une famille de vieux Seynois, les Besson Guillaume, ce dernier étant alors Président du club nautique.

Ce logement manquait plutôt de confort, avec une cuisine étroite avec évier sans eau courante. Une pompe à bras immense y amenait tout de même une eau saumâtre imbuvable, phénomène qui s'expliquait par le fait que cette partie du cours Louis Blanc avait été conquise sur la mer. L'eau potable, il fallait la trouver à une fontaine de la rue d'Alsace. L'appartement comportait une petite salle à manger dont la fenêtre s'ouvrait sur le cours Louis Blanc, face au courtier GIL où les marchands détaillants venaient s'approvisionner dès potron-minet, cela dans le brouhaha indescriptible du marché « à la criée ». Il n'était guère possible de dormir à partir de 4 heures du matin.

L'unique salle qui jouxtait la petite salle à manger, avait tout de même permis l'aménagement d'une alcôve qui me fut destinée.

L'assainissement n'existant pas à La Seyne, le coin toilette consistait en un réduit obscur qui contenait balais et « toupines », récipients légendaires que les Seynois utilisèrent pendant encore cinquante ans. Ces récipients en terre, il fallait les descendre avant cinq heures du matin sur les trottoirs de la rue d'Alsace, en attendant le passage du vidangeur « Finette », qui conduisait le véhicule pestilentiel qu'on appelait alors le « torpilleur ».

Dans de telles conditions malsaines, mes parents envisagèrent une autre location. Ils s'installèrent alors à la rue Hoche, au 3e étage de la maison Delaud. Ils trouvèrent là un espace agréable, de l'eau courante à l'évier et des W.-C. Mais on ignorait encore l'usage d'une salle de bains, même dans la classe moyenne.

Nous étions en 1928, année où je quittai le foyer familial pour entrer à l'Ecole Normale d'Instituteurs de Draguignan. Mon père se trouvait bien en ces lieux, à quelques minutes des petits bateaux à vapeur qui l'emmenaient à l'Arsenal de Toulon en une demi-heure. Il pouvait rentrer à la maison le midi, et ma mère, de sa fenêtre, pouvait voir le bateau entrer dans le port, ce qui était pour elle le signal de mettre la table.

Les évènements incitèrent tout de même mes parents à quitter ce logement. Une nouvelle propriétaire, Madame Guillaume, augmentait fréquemment le loyer, ce qui Simon n'appréciait guère. C'est dans cette période que mes parents acquirent la petite pinède de Mar-Vivo, qu'ils envisagèrent d'aménager comme future maison de retraite.

On a vu que les complications de sa vie professionnelle incitèrent mon père à quitter l'Arsenal. Il n'avait alors que 48 ans ! Il fut bien inspiré en prenant ce chemin de la liberté, qui lui permit de jouir des plaisirs de la nature, des bois et des rivages dont il sut exploiter toutes les richesses. Sa retraite paisible, il avait su la préparer en fonction de ses goûts, au demeurant très modestes. Il avait acquis une petite voiture (Peugeot 201) pour laquelle il construisit un garage dans sa propriété. Il perfectionna son réseau d'eau par l'aménagement d'une pompe électrique pour remonter l'eau de son puits profond de 17 mètres, et d'un réservoir alimentant la maison et les bassins du lavoir extérieur (qu'il fallait auparavant remplir en tirant des seaux d'eau du puits). Il clôtura la propriété d'un mur surmonté d'une barrière en fer forgé, confectionnée de ses mais de charpentier-tôlier.

Grâce à l'aide d'un ami, il construisit un petit bateau de pêche à fond plat (une « bette ») qu'il appela la « Noune » (ma chérie), prénom marseillais qui lui rappelait les années de sa jeunesse amoureuse, car c'était ainsi qu'il appelait sa future épouse Victorine.

Il acheta un fusil de chasse, une forge, des marteaux de forme diverse, une masse, une bigorne (enclume), une « loube » (longue scie) pour tronçonner les nombreux pins qu'il faudrait abattre.

J'avais apporté à mes parents de grandes joies par mon succès à l'Ecole Normale d'Instituteurs en 1928, par mon entrée à l'Ecole Militaire de Saint-Maixent en 1931, d'où je sortis sous-lieutenant en mars 1932, par mon mariage avec Louise Gautier, institutrice, le 26 mars 1932. Ils furent au comble de la joie le 7 septembre 1933 quand naquit notre premier fils Robert. Quand nous venions passer nos vacances à Mar-Vivo, c'était, pour toute la famille, les Autran, mes grands-parents AUBERT, des joies indicibles.

|

| |

|

| |

Hélas ! ce bonheur ne devait pas durer longtemps. Pendant une période de 10 ans, les plus grands malheurs allaient s'abattre sur notre famille et mon père fut rudement secoué par certains d'entre eux qui le touchèrent de très près.

En 1934, il vit mourir mon grand-père AUBERT, emporté par une congestion pulmonaire après 9 jours de maladie. Il avait pour mon Pépé AUBERT la plus grande vénération. J'étais présent quand on procéda à la mise en bière et, pour la première fois de ma vie, je vis mon père, aguerri pourtant à toutes les épreuves de l'existence humaine, je vis Simon verser des larmes sur le cercueil de celui qu'il aima comme son propre père. « Pépé AUBERT, adoré de tous les siens pour sa bonté divine, sa gentillesse, son amour incomparable, les sacrifices qu'il consentit pour sa famille, ses amis, ses voisins ».

Deux ans plus tard, ce fut sans doute le deuil le plus cruel de tous, mon cher Robert qui allait sur ses 3 ans, nous quittait après une opération sans succès (occlusion intestinale) dont je relaterai les péripéties dans ma propre biographie. Il nous fallut bien longtemps, à Louise, à moi, à tous les grands-parents, pour nous remettre d'une telle douleur.

Puis, le spectre de la guerre se leva deux ans plus tard. Je n'en fus pas ému, persuadé, quoiqu'il put se produire, que je n'éprouverai jamais de semblables douleurs après la mort de notre cher Robert.

Et la guerre arriva en 1939, avec tout son cortège de désastres en tous genres. Fait prisonnier le 19 juin 1940, je réussis à m'évader du camp de Pithiviers pour arriver à La Seyne le 19 juillet au quartier Touffany, puis à Mar-Vivo. Inutile de vous décrire la joie des retrouvailles dans la famille. Simon et Victorine reprirent confiance en la vie… et, naturellement, Louise et les siens, rassurés néanmoins depuis quelques jours après la réception d'une carte les informant que j'étais prisonnier à Pithiviers.

Ayant repris mon poste d'enseignant à l'école Martini, il semblait bien qu'une vie normale allait nous sourire. Hélas ! à partir de 1940, avec l'arrivée des Vichyssois au pouvoir, après la débâcle de l'armée française, trahie par les plus hautes instances nationales, la répression allait s'abattre sur les partis politiques de gauche, les organisations démocratiques, etc. A partir de là, d'autres dangers, d'autres malheurs s'abattirent sur les populations pacifiques. Simon AUTRAN allait connaître, lui aussi, d'autres désagréments, et non des moindres.

Le 17 mars 1942, j'étais arrêté, après mon cousin Loulou Meunier, militant actif du Parti communiste à l'Arsenal de Toulon. Cela à titre préventif, pour la simple raison que je demeurais dans le même immeuble au quartier Touffany. Naturellement, tous les miens furent au comble de la détresse. La disette avait contraint mes parents dans cette période à se retirer pendant quelques mois dans un village des Basses-Alpes, Peyruis-les-Mées, logés chez des paysans où ils purent s'alimenter correctement et y faire quelques provisions de bouche.

Après deux mois de cachot à la prison maritime, la police et la justice me relâchèrent et un jugement me fit bénéficier d'un non-lieu (5 mai 1942).

Alors que l'espoir d'une vie sans histoire renaissait dans la maison paternelle, quelques mois plus tard, le 17 octobre, ma mère Victorine fut victime d'un terrible accident qui devait lui coûter la vie. Alors qu'elle rentrait de La Seyne à bicyclette, un camion l'accrocha sur la route des Sablettes (La Maurelle). Transportée à l'hôpital, amputée d'une jambe,elle devait décéder 24 heures plus tard. De cette catastrophe, mon père eut beaucoup de peine à se remettre et à reprendre confiance en la vie. Il éprouva alors de grands moments de découragement. Je fis de mon mieux pour l'aider à vaincre l'adversité. Dans cette période dramatique, il eut aussi à faire pace à des procès : l'un avec son voisin, le fasciste R…, qui lui avait pris une partie de sa propriété pour abattre plusieurs chênes qui, paraît-il faisaient de l'ombrage à quelques-unes de ses vignes ; l'autre avec le propriétaire du camion qui avait tué ma mère.

+ Sa chienne blessée par un soldat italien. Il dut l'achever lui-même.

[Examens à l'hôpital Sainte-Anne : dis-y qu'il a rien ! Il prit son chapeau et s'en alla. On ne le revit jamais à Sainte-Anne].

Ces deux procès, il les perdit et, dans els deux cas, c'est lui qui avait raison, comme cela fut prouvé par la suite. Isolé, sans connaissance efficace qui aurait pu lui apporter quelque secours, face à des affairistes disposant de beaucoup d'argent, il paya, comme on dit, les pots cassés. Il se jura de ne plus jamais avoir recours à la justice française.

Voilà donc un résumé succinct des épreuves cruelles auxquelles Simon AUTRAN eut à faire face pendant plus de 10 années. Et ce ne fut pas tout.

Ayant maigri de façon inquiétante, il ne pouvait même plus penser aux ressources de la mer avec la venue des hordes fascistes de Mussolini sur notre sol, il fut obligé, comme tous les plaisanciers de la côte de ramener son bateau à la maison [à Bastian].

En 1943, ma grand-mère AUBERT, qui habitait encore face à sa maison (« Le Bocage ») mourut, emportée par un cancer du sein. Elle s'était retirée là, avec son fils Paul, veuf depuis de longues années. Cela devait ajouter aux années de malheur qui s'abattaient sur notre famille depuis 10 ans. Les Italiens partirent pour laisser occuper notre beau pays par les hordes hitlériennes.

L'ordre d'évacuer la côte arriva. Mon père fut dans l'obligation d'abandonner sa maison, qu'il avait rendue confortable après des années d travail. Il trouva refuge pendant les quelques mois précédant la Libération à la rue de Lodi, dans un appartement de l'instituteur Arène. Mais il quitta sa maison de Mar-Vivo la rage au cœur comme on pense, non sans avoir pris toutes les précautions pour la rendre inhabitable. Il démonta toute l'installation électrique, les canalisations d'eau potable, et le maximum d'objets utiles furent rassemblés dans mon cabanon de Bastian, où fut également remisée le bateau la « Noune ». Je lui fus d'un grand secours pour sauver ses affaires. A force de réclamations auprès d'un service municipal des évacuations, je finis par obtenir un camion de la Marine servi par une équipe de matelots tous dévoués à la cause des habitants expulsés de chez eux. Tout cela en prévision d'un débarquement des armées alliées sur Les Sablettes et Fabrégas. Le camion de la Marine nous permit de sauver tout le mobilier vers La Seyne.

La voiture (Peugeot 201), il l'avait vendue précédemment peu après la mort de ma mère.

De mon côté, je connus les effets désastreux du bombardement du 29 avril 1944, qui nous mit dans l'obligation de quitter le quartier Touffany. Louise entra à la clinique Malartic évacuée à Montrieux pour accoucher de notre second fils Jean-Claude (24 mai 1944). A sa sortie de clinique, nous trouvâmes refuge à Montmeyan (haut Var), dans une maison très confortable prêtée par une cousine de mon grand-père AUBERT, Geneviève Sicard, née Blanc, à Six-Fours.

Ces évènements nous séparèrent de mon père pendant plusieurs mois. Il avait tout de même échappé aux bombardements du 29 avril. Dans le courant du mois de juin, il réussit, malgré les difficultés de communication, à venir à Montmeyan pour connaître son petit-fils Jean-Claude.

Au mois d'août 1944, nous fûmes au comble de la joie en voyant arriver à Montmeyan des chars d'assaut américains. Nous fûmes alors informés qu'une armée française (De Lattre de Tassigny) était chargée de libérer Toulon et ses environs. Nous étions alors au 25 août. Qu'était devenu Simon ? J'étais dans la plus grande inquiétude, ne sachant rien sur les évènements seynois.

Mon père s'était refusé à quitter sa maison où il avait pu sauver quelques affaires personnelles. La majorité de la population avait fui les pires dangers. Simon avait renoncé à partir. Il était résigné depuis les épreuves cruelles qu'il avait subies et les dangers le laissaient indifférent.

Je raconterai par la suite comment, le 25 août, je quittai Montmeyan pour le Luc, avec les Sicard, en direction de Toulon et La Seyne. Après des spectacles d'horreur sur lesquels je reviendrai dans mon autobiographie, j'arrivai à La Seyne en fin d'après-midi devant la demeure de mon père [rue de Lodi]. Aux coups de poings nerveux assénés sur la porte, j'entendis s'ouvrir timidement les volets du 1er étage. Simon me sourit et vint ouvrir une porte bien verrouillée. Quel soulagement ! Il n'avait rien vu ! Il avait certes entendu les canonnades de l'Arsenal, repris par les Français. Il n'en savait pas davantage. Et pourtant La Seyne n'était pas tout à fait libérée. On se battait encore au fort Napoléon et le fort du Peyras n'était pas encore tombé.

Durant les quelques jours passés avec lui, il me fit part, non sans émotion, de se mettre en ménage avec une veuve qu'il connaissait depuis peu de temps. Il lui importait de savoir ce que je pensais de ce projet.

Je lui fis remarquer qu'il était seul maître de ses décisions, mais je trouvais ses intentions tout à fait normales.

Il fut rassuré par mon propos et me fit part de ses projets immédiats : rendre la maison de Mar-Vivo habitable, remettre en place tout ce qu'il avait démonté, remeubler. Mais il ne souhaitait pourtant pas y retourner y habiter de sitôt, car, disait-il : J'y aurais trop de souvenirs de la vie heureuse vécue avec Victorine ».

La maison de Mar-Vivo, « Lei Gari », fut en effet remise en état, ce qui me permit de l'occuper pour la rentrée des classes au mois d'octobre 1944 en rentrant de Montmeyan. Ceci car notre appartement au 1er étage de la maison du quartier Touffany, gravement sinistré lors du bombardement du 29 avril, exigeait des réparations sérieuses. Et puis, à la vérité, je n'avais pas l'intention d'y retourner, car la cohabitation avec les Meunier présentait tout de même des inconvénients. Il fallait bien sûr utiliser les crédits des sinistres auxquels j'avais droit : Touffany, maison de Cavaillon (immeuble de 2 étages, ancienne possession de l'oncle Victor Hermitte, dont j'avais hérité de ma grand-mère, qui fut entièrement pulvérisé le 29 avril). En échange, j'obtins par la suite, un logement neuf au boulevard Staline.

Après son remariage avec Joséphine Guimberty [le 4 octobre 1944, à La Seyne], mon père préféra louer une maison aux Sablettes, le « chalet René » (impasse René), non loin de son bateau qu'il avait pu sauver des désastres de la guerre et qu'il avait pu remettre à l'eau. Il demeura près de 6 ans dans ce quartier alors tranquille et nous passions souvent les journées du dimanche ensemble. Remarquons au passage que c'est nous qui apportions les victuailles, sa seconde femme, que nous appelions Phi-Phi, n'avait jamais rien à nous offrir, tenaillée qu'elle était par une avarice sordide.

Il n'est pas inutile de m'arrêter quelques instants sur cette veuve Gay, née Guimberty, que je peux appeler ma marâtre, entièrement soumise à l'autorité inflexible de Simon, qu'elle respectait surtout parce qu'il avait acquis une retraite de la Marine substantielle. En épousant Simon, elle avait assuré son avenir.

Elle lui rendait les petits services qu'une épouse doit rendre à son mari : faire son lit, balayer l'appartement, laver son linge. Mais le travail ne l'épuisait guère. Elle ignorait les grands nettoyages, les grandes lessives. Elle faisait peu de cuisine pour la simple raison qu'elle ne savait pas la faire. Elle ne possédait aucune qualité d'une femme de ménage ou d'une maîtresse de maison. Elle ne sortait guère de chez elle et c'est mon père qui tenait les finances et qui assurait le ravitaillement du ménage. Lui seul, d'ailleurs, savait faire des calculs. Ignorante, bavarde, malpropre, ce n'est pas ce que Simon fit de mieux dans sa vie en épousant une telle créature. Il me confia plusieurs fois sa déception : « Elle ne vaut pas ta mère, loin s'en faut ! ». Il fallut faire avec. Toutefois, elle n'osa jamais se rebeller contre les réflexions parfois acerbes de son mari. Elle obéissait servilement et avalait souvent des couleuvres.

On pourrait écrire un roman sur cette femme, son avarice et sa stupidité. La stupidité faisait qu'elle croyait que son avarice passerait inaperçue. Quelques anecdotes évocatrices, parmi beaucoup d'autres :

- A la fin des années 40, le vrai café était diificile à trouver et très cher. Les gens se contentaient souvent de café de pois chiches. Lorsque certains dimanches, nous allions déjeuner chez mon grand-père au Chalet René, mes parents se procuraient exceptionnellement quelques grammes de poudre de vrai café pour ce jour de fête. Que faisait Phi-Phi ? Incroyable mais vrai : elle gardait le vrai café pour elle dans la semaine et servait le dimanche à mes parents et à ma grand-mère Gautier son café de pois-chiches, croyant les rouler sans qu'ils s'en aperçoivent... Simon devait bien s'en apercevoir aussi, mais il ne disait rien, du moins sur le moment.

- Elle savait que ma mère, plutôt fragile du foie, ne mangeait pas certains aliments genre gibier. Une fois, elle avait calculé au plus juste les parts d'un lapin en sauce, comptant que ma mère n'en mangerait pas. Et elle demanda à ma mère avant de servir : « Vous, je crois que vous n'en mangez pas de ça ? ». Mais, comme il n'y avait rien d'autre, ma mère répondit que oui, elle en mangerait. Alors Phi-Phi lui répondit avec cette phrase sublime : « Mais si vous en prenez, il n'y en aura pas pour tout le monde ! ».

- Une fois par an, environ, les cousins de Marseille (toute la famille Lieutaud) s'invitaient chez mon grand-père. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque et il arriva qu'ils débarquent à l'improviste en disant : « On a voulu vous faire la surprise ! » Ce n'était pas forcément une très bonne idée car il y avait rarement de quoi nourrir tout ce monde. Un dimanche, nous étions invités chez mon grand-père, nous étions donc une table de 6, et Phi-Phi il y avait encore du lapin au menu. Et les Marseillais débarquent ! A huit ! Peut-être avaient-ils apporté un petit accompagnement, mais le plat principal restait le lapin, qui, prévu pour 6, avait dû servir pour 14 le midi, et encore pour les 10 restant le soir. On avait appris par la suite par certaines indiscrétions que, le soir « ils se regardaient », comme on dit chez nous.

- Ma grand-mère Gautier, souffrant de rhumatismes à l'époque, lui avait demandé un après-midi de lui prêter sa chaise longue. Avarice ? Malentendu ? Phi-Phi lui répondit : « Elle est cassée ! ». Ma grand-mère prit très mal ce refus, bien que mon grand-père Simon avait aussitôt rectifié en disant : « Je vais vous la chercher, moi, la chaise longue » - qui n'était d'ailleurs pas cassée. Ce fait divers fut à l'origine de bien des plaisanteries et de fou-rires en famille, à chaque fois que, pour une raison ou pour une autre, la phrase « Elle est cassée ! » fut entendue. Et ma grand-mère Gautier voua à partir de ce jour une haine. Mais quand on allait chez mon grand-père, et que chacun devait se faire la bise en arrivant, ma grand-mère disait en elle-même : » la mordriou ! ».

Oou Fifiguette ! Qu'est-ce qu'il dit de la bicyclette ?

Dans ses rapports avec nous (Louise et sa mère), elle se révéla souvent comme une personne détestable, surtout à cause de son avarice outrancière. Elle avait pour moi une certaine considération, surtout quand j'apportais régulièrement le jeudi des produits de ma propriété de Bastian : fruits, bonbonnes de vin, légumes, etc. Par contre, elle eut avec Mémé Gautier et Louise des rapports plus distendus, celles-ci lui reprochant avec franchise son avarice sordide.

Mon père trouvait tout de même les moyens de se procurer des plaisirs variés : il chassait, il pêchait, il bricolait dans un petit atelier qu'il s'était fabriqué avec des cornières et des tôles ondulées.

Il revenait du petit port des Sablettes, établi du temps de Michel Pacha, avec des corbeilles de coquillages (moules, surtout des moules rouges qu'il affectionnait, praires, violets, bigorneaux,…) , des soupes de poissons (gobis, rouquiers), des fritures de rougets dont il était particulièrement friand.

Il passait son temps à bricoler car il savait travailler le bois, le fer, le ciment. On pouvait dire de lui qu'il avait des mains.

Il s'appliquait à fignoler tout ce qu'il faisait : rideaux en roseaux et perles, tables de jardins, engins de pêche, etc. Il aimait le travail bien fait et ne mesurait jamais ni son temps ni sa peine, mais s'arrêtait souvent pour « rouler » une cigarette. Ah ! ce tabac maudit qui lui coûta prématurément la vie.

Il apprit aussi à cultiver un lopin de terre dans une partie de sa pinède débroussaillée. Il récoltait à souhait fèves salades, tomates : il attrapait aussi du menu gibier.

Les années qui suivirent la Libération furent fertiles en évènements de toutes sortes. S'intéressant de près aux questions politiques, il suivait attentivement l'évolution de la situation en France et dans le monde, et surtout à La Seyne, plus particulièrement à partir du moment où je fis partie de la Municipalité sous la direction de T. Merle. Il assistait souvent aux réunions publiques, aux séances de cinéma de l'association France-URSS, aux fêtes du Parti communiste.

Politiquement, il ne faisait plus guère confiance au Parti socialiste qu'il avait soutenu avant guerre pendant plus de 20 ans. Au fil des années, après la scission socialiste de 1935, il désapprouva Renaudel avec la création du Parti Socialiste de France. Il reprochait au Parti Communiste d'alors son langage excessif, mais les évènements, la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie, l'incitèrent à se rallier aux positions défendues par Maurice Thorez.

Il abandonna complètement ses amis socialistes, se brouilla même avec certains et devint un sympathisant communiste. Il soutint le P.C.F. dans toutes es campagnes électorales, de 1945 à 1962, année de son décès. Il ne voulut jamais être encarté, car il tenait trop à sa liberté, ne voulant être astreint à aucune obligation. Il accepta tout de même de faire figurer son nom dans les comités de soutien aux candidatures communistes.

Je lui rendais visite au moins une fois par semaine et là, autour d'un pastis léger, je lui rendais compte de toutes les affaires municipales en cours. Il fut tout heureux, des années durant, des succès de la Municipalité T. Merle, et donc des échecs de ses anciens amis socialistes. Il ne cachait pas sa fierté de me voir participer au Conseil municipal. Il le fut bien davantage lorsqu'en 1959 je devins adjoint au Maire, spécialisé dans les problèmes de l'éducation nationale et la question des œuvres péri- et post-scolaires. Il lisait avec avidité les articles de presse locale que j'écrivais, surtout dans « Le Petit Varois - La Marseillaise ».

Vers 1960, il se plaignit de divers malaises (vertiges, manque d'appétit, fatigue générale). Il renonça même à la pêche et vendit sa petite barque qui lui avait apporté tant de joies pures. Il sortit de moins en moins de chez lui. Un mal inconnu, sournois, faisait lentement son chemin.

Vers le mois de juillet de l'année 1961, il se plaignit de violentes douleurs au thorax, du côté droit, au sommet du poumon. Un jour, n'y tenant plus, il m'envoya quérir un calmant. Je pris d'abord contact avec le Docteur Raybaud du Centre Médico-Social, lequel me fit une ordonnance pour obtenir du « palfium ». Quelques jours après, une radio révélait le mal véritable : il s'agissait d'un « néo », c'est-à-dire d'un cancer du poumon.

Raybaud vint le voir à la maison et lui expliqua qu'il souffrait d'une grande décalcification. Simon ne fut pas totalement convaincu.

En dépit des soins, des remèdes aux vagues matricules, le mal prenait de plus en plus d'empire sur un corps devenu squelettique. Il avait pour la première fois cessé de fumer.

Mon père luttait courageusement. Il ne s'alimentait presque plus, mais il ne resta jamais alité, il se rasait chaque matin, lisait le journal et faisait son mot croisé, sauf le jour de sa mort. Une toux insupportable le faisait crier de douleur. Quand le docteur Richard vint, sa tension était tombée à 5 et bien évidemment, le cœur s'arrêta.

Le 30 mars, vers 11 h du soir, il s'éteignit, sans m'avoir reconnu dans ses derniers instants. J'avais seulement pu le voir le matin même de cette journée fatale, malgré une forte grippe qui m'avait mis à mal. Il avait esquissé un sourire et au moment de quitter sa chambre, il prononça ces mots « mon petiot », et fit un geste de sa main tremblante pour me signifier qu'il allait « partir ».

Comme il l'avait souhaité, ses obsèques se déroulèrent très simplement : ni fleurs, ni couronnes, ni prêtres, pas de condoléances.

Une foule nombreuse l'accompagna à sa dernière demeure, celle où il alla retrouver sa chère « Noune » qui l'attendait là depuis 20 ans, son cher petit-fils Robert, enseveli depuis 1936. Une foule d'amis, de voisins, de retraités, de membres de l'enseignement, de la Municipalité, avaient tenu à lui rendre un dernier hommage. Le maire T. Merle était présent, de nombreux professeurs de l'école Martini, le proviseur A. Bertrand, des représentantes du collège Curie, par amitiés pour Louise, avaient tenu à s'associer à notre peine.

Au moment de quitter la petite maison de Mar-Vivo « Lei Gari »), nous eûmes même la surprise de voir se mêler au cortège un vieil ami de Ferryville, Paul Descombes, informé par la presse de la disparition de son camarade Simon. J'invitai ce brave homme à prendre place parmi les membres de la famille derrière le cercueil funèbre.

Deux heures plus tard, la cérémonie terminée, nous rentrions à Mar-Vivo (ou étaient restées Joséphine Gautier qui toutes deux auraient eu de la peine à marcher pour suivre le cortège). Lei gari seraient désormais occupés par la seconde épouse de Simon, préoccupée dès l'instant de savoir quel serait le montant de sa pension de réversion.

J'avais fait, avec l'aide des miens, tout ce qui était humainement possible pour faire soigner mon père. Malheureusement, le mal fut plus fort que la science des médecins, surtout qu'il s'agissait de l'un des cancers les plus redoutables et les lus redoutés (et cela reste vrai 50 ans après !). D'ailleurs, les premières radios effectuées par le Dr Raybaud avaient été significatives.

Voilà, brièvement résumée, la vie de cet homme simple, courtois, d'une rectitude exemplaire, un homme à l'enfance rude qui sut s'élever dans la société, s'instruire, se faire une situation honorable et s'acquitter de ses obligations familiales, paternelles, sociales, dans une parfaite dignité. Je ne vois pas les reproches sérieux qu'on aurait pu lui faire. Son caractère était parfois rude, marqué souvent par l'inquiétude et le doute. Il reconnaissait lui-même les moqueries que lui adressaient ses plus vieux copains qui l'appelaient souvent « Simon l'inquiet ». Mais sa franchise en imposait à son entourage. Il avait rêvé de se retirer du monde du travail pour se livrer en toute liberté à ses occupations favorites : le bricolage, la chasse, la pêche, le travail de la terre, l'exploitation de la nature, en forêt surtout.

Il parvint admirablement à satisfaire ses goûts. Il vécut sans doute en égoïste, mais après avoir vu et ressenti tant de choses désagréables dans sa jeunesse, on peut comprendre ce désir légitime de repos, de tranquillité, d'une vie paisible dont il a su profiter de longues années.

Il avait seulement 74 as et 4 mois quand il mourut. Ce n'était certes pas un grand âge et il était encore dans la plénitude de ses moyens physiques et intellectuels quand le mal s'abattit sur lui. Il nr méritait pas de mourir dans des souffrances atroces comme hélas ! ce fut le cas. Mais est-il permis aux petites natures que nous sommes de formuler des jugements et des espoirs face à l'insondable éternité ?

Cette biographie est certes bien incomplète. Les grandes lignes seulement en sont tracées. On trouvera par la suite dans l'autobiographie qui va suivre d'autres récits et faits auquel mon père fut mêlé et qui permettront au lecteur de se faire une idée plus juste de l'homme qu'il fut, de ses idées, de ses opinions, de son comportement vis-à-vis des siens et plus généralement vis-à-vis des autres.

Avant de terminer ce récit, il m'a paru nécessaire d montrer, en quelques phrases, les difficultés qui ont surgi, après sa disparition, entre sa seconde épouse (ma marâtre) et ma propre famille.

Cette dernière, dont j'ai évoqué succinctement dans ce qui précède, la cupidité et la stupidité, intrigua pour me faire perdre l'héritage paternel - que je possédais déjà à 50 % depuis le mort de ma mère.

Mon père mourant, son épouse tenta de se faire attribuer la succession, opération à laquelle mon père ne se prêta point. Il lui rétorqua que son fils étant déjà propriétaire de la moitié, il serait en droit d'exiger une vente pour lui permettre de récupérer sa part d'héritage, et qu'après sa mort il aurait droit à la plus grande part du bien restant.

Renseignements pris chez deux notaires différents, les choses devaient se passer ainsi : la veuve Guimberty pourrait bénéficier seulement d'un huitième de la propriété, en jouissance.

Pour récupérer quelque chose, elle me proposa de vendre la propriété, opération à laquelle je m'opposais. Je lui garantissais quand tout de même le logement. Jamais je n'aurais osé mettre la veuve à la porte, laquelle se sentait d'ailleurs terriblement seule : le seul voisin qu'elle avait alors était mon oncle Paul AUBERT, affaibli par la maladie, et qui fut hospitalisé peu après à La Seyne.

Les intrigues de la veuve n'avaient pas abouti. Sa conduite odieuse était la réponse aux services pourtant appréciables que je lui avais rendus. Un mois après la mort de son mari, j'avais pu obtenir par un ami que la pension de réversion lui soit accordée le plus tôt possible.

Je crois me rappeler qu'un an ou deux après son veuvage, madame AUTRAN Simon (pas la vraie) se résolut à quitter Mar-Vivo pour vivre à Toulon à proximité d'une nièce qui lui conseilla par la suite d'entrer dans une maison de retraite à Hyères, où elle mourut le 16 avril 1974 à l'âge de 83 ans.

Cette dernière partie du récit ne concernait pas directement mon père, mais je voulais que mes descendants sachent la vérité. Cette personne odieuse que fut « Phi-Phi » a vécu pendant 20 ans sur ma part d'héritage et je n'ai jamais rien demandé en contrepartie. Et en remerciement de ma générosité, elle avait tenté de me déshériter, ce que Simon AUTRAN refusa de faire, ce qui fut tout à son honneur.

La maison de Mar-Vivo, devenue libre, je me mis en devoir d'y faire les réparations urgentes. Elle nous permit d'y passer de nombreuses journées, surtout à partir des années 65 et 66 où Louise et moi commencions notre retraite. Mais « Lei Gari » vieillissaient. L'ombre de Simon persistait. Les enfants, de loin en loin, venaient y passer quelques jours de vacances, mais les dégradations s'y accumulaient. Ne pouvant plus entretenir mes propriétés de Mar-Vivo, de Bastian, de Châteaubanne, je me résolus à vendre « Lei Gari », non sans un pincement au cœur.

L'acquéreur, M. Tissot, résolut de reconstruire sur le même emplacement. Ainsi se termine la biographie de Simon AUTRAN, dont il me reste les outils de travail, de nombreux objets qu'il confectionna avec sa minutie coutumière, et aussi un flot de souvenirs inépuisable que ma vieille tête conserve encore un peu.

La Seyne-sur-Mer, le 21 février 2002

A la mémoire de Louis GAUTIER

Il eut été inconcevable que parmi les multitudes d’écrits qui resteront dans les archives de nos familles AUTRAN-GAUTIER, rien n’ait été écrit sur Louis GAUTIER, le père de Louise.

Arraché à l’affection des siens, alors âgé de 25 ans, sa courte existence a laissé suffisamment de souvenirs pour que je me fasse un devoir d’apprendre à nos enfants et petits-enfants ce qu’il fut et comment sa disparition tragique plongea tous les siens et toute une population dans la consternation.

Louis GAUTIER est né le 13 août 1886 à Toulon. Son père, Etienne Gautier, était né en 1844 à La Bollène-Vésubie (Alpes-Maritimes – A l’époque, « province du Piémont »). Sa mère était d’origine inconnue et avait été à la charge de l’Assistance publique.

Ses parents étaient déjà “vieux” quand il naquit. Avant sa naissance, ses parents avaient perdu trois enfants en bas âge. Son enfance ne fut pas très heureuse et, aux dires de Mémé GAUTIER, il était souvent battu injustement.

Il fut apprenti mécanicien de bonne heure. Il avait obtenu son Certificat d’Études le 18 juin 1897 alors qu’il n’avait pas 11 ans. Un ami de mon père disait l’avoir connu à l’apprentissage et avoir été frappé par sa vive intelligence.

A l’époque, il n’était pas question de donner aux enfants une éducation solide. D’abord, les parents n’en avaient pas les moyens ; et puis, les équipements scolaires étaient inexistants, ou presque. Louis était le fils d’un ouvrier de l’Arsenal et on ne pouvait alors imaginer qu’un fils d’ouvrier puisse entreprendre des études de longue durée.

L’école primaire n’en était qu’à ses débuts, puisque les lois sur la laïcité datent de 1886.

En 1897, c’est donc pour l’enseignement primaire une période d’organisation.

Dans la partie de mes archives familiales intitulée « Distinctions honorifiques », on pourra retrouver le diplôme du C.E.P. daté du 18 juin 1897 attribué à Louis GAUTIER.

Mémé GAUTIER, que j’ai interrogée sur l’enfance et l’adolescence de son mari, n’a pas pu me rapporter grand-chose. Elle savait seulement qu’après avoir quitté l’école, nanti de son Certificat d’Études, Louis avait travaillé aux Forges et Chantiers de La Seyne et qu’il s’engagea dans la Marine Nationale vers 1905 ou 1906, c’est-à-dire vers 19 ou 20 ans. La précision se trouve certainement dans ses papiers militaires conservés comme des reliques (« Livret de solde »).

Engagé pour 3 ans, il devient rapidement matelot mécanicien diplômé, puis, très vite, quartier-maître.