|

|

|

|

|

|

|

|

Ce titre surprendra sans doute quelques lecteurs loin d'imaginer que dans notre population travailleuse des conquérants de territoires ou de pays étrangers se soient manifestés avec éclat pour exercer cette doctrine méprisable qui vise à légitimer la domination politique, économique, culturelle et même religieuse, doctrine appelée colonialisme.

Ce ne fut pas à La Seyne que naquirent les ambitions nationales qui conduisirent à la conquête du Québec, de la Louisiane, des comptoirs de l'Inde, de la Nouvelle-Calédonie, des Antilles, de la Guyane, des immenses territoires africains et nord-africains. À partir de 1830, début de l'invasion de l'Algérie, les Royautés, l'Empire napoléonien, la IIIe République se livrèrent à des guerres de conquêtes sous l'impulsion des maîtres de la finance, de la grande industrie, des affairistes en tout genre avec l'aide de généraux dont certains participèrent copieusement au partage du festin.

La population seynoise ne fut pas à l'origine de cette politique colonialiste, mais elle y fut mêlée étroitement par le fait que nos chantiers de constructions navales donnèrent une puissance considérable à la flotte de commerce nécessaire à l'exploitation des richesses de tous les continents et aussi à la puissante marine de guerre chargée de la défense des lignes de communication.

De nombreuses familles seynoises encouragées par une propagande officielle qui vantait les avantages de la colonisation, n'hésitèrent pas à s'expatrier, à se fixer dans les pays dits coloniaux où l'on pouvait vivre à moindres frais dans la perspective également d'assurer des situations confortables à leurs enfants.

L'exploitation à outrance, des terres fertiles du Maghreb, des rizières du Tonkin, des bois précieux de l'Afrique noire, tout cela faisait rêver les hobereaux, les industriels de la métropole. Le courant du colonialisme se renforçait d'année en année et la population seynoise n'y fut pas insensible. Alors on vit s'embarquer pour l'Afrique noire, le Maghreb, l'Indochine : des administratifs, des ingénieurs, des artisans, tenter leur chance dans une course à des profits substantiels.

Pour ce qui concerne La Seyne et plus généralement la région toulonnaise, l'État fit appel aux ouvriers spécialistes de la Construction navale, au personnel de l'Arsenal de Toulon, aux fonctionnaires de la marine nationale nécessaires à l'administration des ports, aux ingénieurs des Ponts et chaussées, aux militaires de carrière, aux enseignants pour créer et diriger des écoles et imposer la langue française.

L'Algérie conquise depuis 1830, le gouvernement de la IIIe République avec des hommes comme Jules Ferry à sa tête s'intéressa particulièrement à la Tunisie depuis 1881, pour en faire un protectorat.

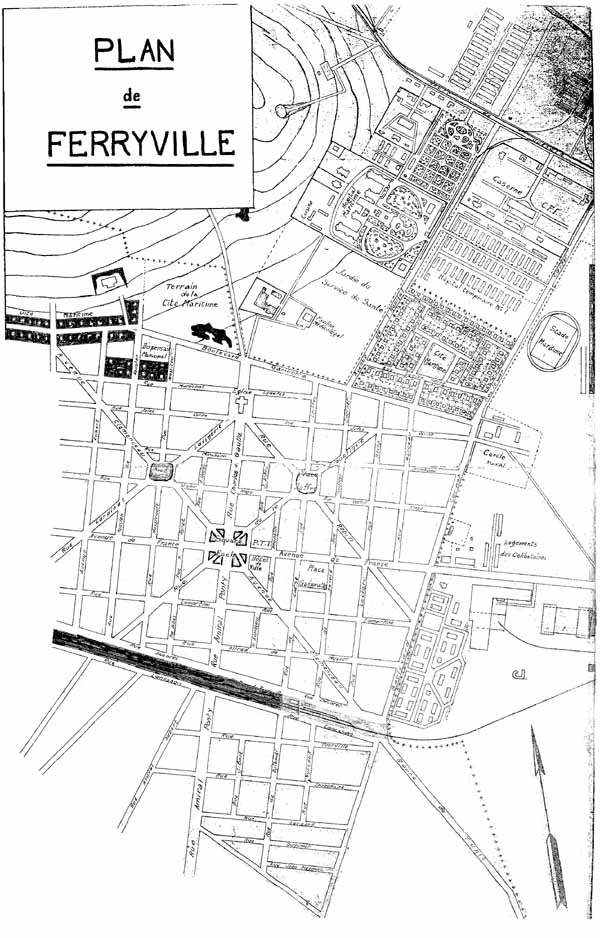

Le port de Bizerte devint une base très importante à proximité de Ferryville, dotée d'un arsenal de premier ordre. Les navires de la marine marchande, les unités militaires s'y succédaient pour le négoce et des réparations éventuelles.

Un traité signé avec le bey de Tunis, dit traité du Bardo, fixait les droits et obligations de chaque partie. Nous verrons plus loin comment cet accord fut respecté. La forme du colonialisme en Tunisie ne fut pas comparable à celle de l'Algérie qui fut littéralement pillée par la République française par ordre du fameux Général Bugeaud.

Je pourrais apporter les témoignages de mes deux grands-pères sur les exactions commises par les occupants français. L'un en sa qualité de maître mécanicien de la Marine nationale ; l'autre incorporé dans une unité de zouave opérant dans l'intérieur des terres algériennes.

Autre exemple de la présence française : les musiciens de notre philharmonique La Seynoise. Oui ! des musiciens expatriés à Tizi-Ouzou par nécessité professionnelle, se trouvèrent en nombre suffisant pour constituer une formation musicale, modeste certes, sous la direction du Seynois Divisia et qu'ils appelèrent tout bonnement La Tiziouzienne.

Je m'empresse d'ajouter que l'activité de ces braves gens fut des plus pacifiques.

Dans ce texte Colonialistes seynois, il sera surtout question de la Tunisie pour une raison très simple. J'ai bien connu ce pays dans mon enfance, colonie où parents vécurent entre 1914 et 1921 y apprécièrent les qualités de son peuple pacifique, un pays qu'ils m'ont appris à aimer.

Autre raison de mon choix : l'arrivée massive des Seynois de souche qui fraternisèrent avec des Toulonnais et des Corses venus également nombreux pour renforcer les bases militaires, l'Arsenal de Sidi-Abdallah avant tout.

Cet afflux des Provençaux, il faut le situer en 1914 date sinistre de l'histoire où commença la première guerre mondiale, le 2 août précisément.

Deux jours plus tard, l'Amirauté de Toulon décida le renforcement de l'arsenal tunisien placé sous contrôle français. Il fallut faire appel à des volontaires mais opérer aussi des mutations d'ingénieurs, de techniciens, de militaires, d'administratifs.

Mon père Simon Autran terminait sa Maistrance dans la Marine sur ce qu'on appelait alors l'atelier Flotte. Le 4 août, il fut désigné pour Bizerte. Nous habitions alors au dernier étage de la boulangerie Mabily, rue Carvin, une famille seynoise dont l'un des fils, Jean-Louis Mabily, avait participé à la résistance au coup d'état napoléonien du 2 décembre 1851.

Sa journée de travail terminée, mon père rentra chez lui et annonça cette nouvelle stupéfiante à son épouse :

- Victorine ! demain j'embarque pour la Tunisie.

- Quoi ? Es-tu devenu fou ?

- Que veux-tu discuter ? Les ordres sont les ordres ! Et puis ? C'est peut-être une chance.

- Et moi, alors ? Et le petit ?

- Tu viendras me rejoindre, bien sûr. Les chefs l'ont assuré. Sois sans crainte !

Je n'ai qu'une vague souvenance de cette conversation animée. Par contre, ce premier voyage de ma vie a laissé dans ma vieille mémoire des traces indélébiles.

La traversée de la rade de Toulon d'où émergeait depuis trois ans déjà l'épave du cuirassé Liberté, horrible drame de la mer qui fit 300 victimes, le porteur d'une malle lourde de linge et d'ustensiles divers, la locomotive à vapeur dont les bielles en mouvement m'impressionnaient, les coups de sifflet du train démarrant dans un fracas épouvantable, de tout cela j'ai gardé un souvenir vivace. Mais le plus troublant nous attendait à la Joliette de Marseille où ma vaillante mère alors âgée de 24 ans avait pu obtenir in extremis une place sur un paquebot dénommé Ville d'Alger, une place sur le pont supérieur avec des chaises longues en guise de couchettes. Le navire appareilla vers un soir du mois de septembre. À peine avait-il dépassé le Château d'If, il dut affronter une largade venue d'Espagne et dont les lames énormes allaient balayer nos couchettes de fortune. Précipitamment, il nous fallut descendre dans les entreponts refuges où régnait un désordre indescriptible mêlant les voyageurs aux hommes de l'équipage. De cette première traversée de la Méditerranée qui dura deux jours, ma mère en parla toujours avec une émotion profonde pendant des années.

Débarqués dans le port de Bizerte où mon père nous attendait dans la plus grande inquiétude, il nous fallut gagner Ferryville et nous installer provisoirement dans une chambre d'hôtel donnant sur l'avenue de France.

Dans les jours qui suivirent, mes parents trouvèrent à se loger dans la campagne au hameau appelé Tindja. Là, ils se heurtèrent à des colonialistes bretons avec qui la cohabitation fut plutôt difficile. Ces derniers ne cachaient pas leur mépris des méridionaux qu'ils appelaient les mocos, terme dont ils n'auraient pas su expliquer l'origine. Notre séjour à Tindja fut de courte durée car l'administration maritime se mit en devoir de loger son personnel très confortablement le plus près possible de l'Arsenal.

À la rue Franklin, un ensemble immobilier important fut occupé par des Français, des méridionaux en majorité. Mes parents disposèrent alors d'un logement spacieux donnant vers une cour intérieure où mon père s'empressa de construire une volière rapidement peuplée de petits oiseaux capturés à la glu au cours de ses parties de chasse.

Il me faudra revenir longuement sur les questions de la chasse qui intéressait au plus haut point les occupants mocos, autorisés à posséder des armes, à braconner, alors que ces pratiques étaient interdites aux aborigènes.

La rue Flanklin était habitée seulement par des Français qui généralement vivaient en bonne intelligence. Leurs familles, dont j'ai gardé le meilleur souvenir s'appelaient : Martin, Chailan, Rouvière, Curet, Tisot, Roux, Revest, Soubic, Bellon, Gay, etc... Des noms que l'on trouve toujours dans la vieille Seyne. Beaucoup de toulonnais : les Bouquet, Descombes, Daumas, Morvan, Pihuit, Derouet, Couadou. Tous se targuaient de porter des noms bien français, comme ils disaient.

Ils ne cachaient pas un certain mépris pour les occupants d'origine italienne et même les Corses. Quand certains de ces derniers se présentaient dans les ateliers de l'Arsenal, il se trouvait toujours un plaisantin seynois ou un toulonnais pour s'écrier presque véhémentement : « soun arriba leï tourdre ». En langue provençale, il faut traduire : « elles sont arrivées, les grives ». Les tourdres sont des grives, donc des oiseaux migrateurs, donc des Corses. Lesquels acceptaient tout de même d'être brocardés momentanément. Puis, la cohabitation prédominant, une ambiance de convivialité s'étendit sur l'ensemble des petits colonialistes français se retrouvant le soir, après leur travail quotidien dans les cafés autour des billards, pour les uns, des parties de cartes, de jacquet, de dominos pour les autres, entrecoupées des dégustations d'anisette ou de pernod authentique.

Les familles méridionales de migrants seynois ne tardèrent pas à faire connaissance, à s'inviter le dimanche, à organiser des sorties champêtres, des parties de chasse ou de pêche. On s'informait des courriers en provenance du continent, on commentait les nouvelles de La Seyne. À Ferryville, c'était le calme et la sécurité. On était loin des théâtres d'opération de la Somme, de la Champagne et de la Lorraine, mais tout de même à la pensée de l'invasion allemande menaçant notre capitale, une inquiétude grandissante s'affirmait dans les conversations. N'avait-on pas laissé dans la métropole des êtres chers : parents, grands-parents, combien de jeunes combattants tombaient chaque jour dans les premières lignes ?

Mon père lisait une revue hebdomadaire appelée Le Miroir dont les textes et les photos étaient orientés essentiellement sur la guerre et ses horreurs. Leurs interprétations se voulaient rassurantes par souci de ménager le moral de la population française. Étaient-elles l'expression de la vérité ?

Des nouvelles plus précises parvenaient aux Seynois travaillant à l'Arsenal, par les marins civils et militaires quand les navires faisaient escale à Bizerte ou réparaient leurs avaries à Sidi-Abdallah.

Les matelots permissionnaires d'une journée retrouvaient avec émotion les familles seynoises et toulonnaises et les renseignaient surtout sur les catastrophes maritimes sur lesquelles il nous faudra revenir plus loin.

Les moments d'inquiétude passés, les migrants seynois connaissaient une vie confortable dans une ambiance de convivialité totale.

En serait-il de même avec les indigènes arabes ? Comment les Français seraient-ils accueillis par ce peuple tunisien qui voyait chaque jour grandir le nombre des nouveaux occupants ?

Ces derniers allaient-ils s'imprégner de leur supériorité occidentale, humilier cette population misérable à peine vêtue, marchant souvent pieds nus - exception faite bien sûr pour une petite bourgeoisie de commerçants et d'artisans ménagée par le bey de Tunis et ses acolytes.

Les migrants allaient-ils devenir des colonialistes ?

On peut affirmer avec certitude, qu'il n'y eut pas, au début du moins, d'actes d'intolérance de part et d'autre. Aucune rébellion de l'indigénat, le peuple tunisien étant plutôt d'une nature pacifique.

Nous verrons que les années passant, des tensions inévitables se produiront pour en arriver à l'indépendance tunisienne de 1956. Il n'est pas inutile me semble-t-il d'approfondir quelque peu l'histoire de ce malheureux peuple tunisien dont l'état remonte au VIIIe siècle avant notre ère et dont les générations passées connurent tous les désastres des invasions étrangères venues de tous les azimuts.

Les Phéniciens en firent la conquête et y fondèrent Carthage, détruite et brûlée par les Romains. Charles Quint la posséda. Passons sur ce passé tumultueux.

Pendant des millénaires, la grande masse de la population tunisienne exploiteuse des richesses de ce pays fut soumise à l'esclavage comme le furent les serfs et les manants français à l'époque de la féodalité. Les Seigneurs de la Tunisie s'appelaient sultans, beys, cheikhs, caïds.

À l'époque où, nous, Seynois colonialistes du début du XXe siècle, implantés par ordre du gouvernement de la IIIe République, l'exploitation des masses tunisiennes se poursuivait de multiples façons (et ce n'est pas fini aujourd'hui) malgré le départ des colonialistes français et italiens.

Ces pauvres gens avaient bien raison de s'inquiéter du comportement des mocos, car disaient-ils : « il nous faudra lutter sur deux fronts : celui de la bourgeoisie arabe qui nous exploite odieusement et celui des occupants agissant en pays conquis et soucieux de tirer les plus grands avantages de leur présence à la colonie ».

Depuis 1881, la Tunisie avait accepté un accord de protectorat mais les termes en seraient-ils respectés ? Le bey vivait pompeusement dans son palais du Bardo avec son harem, ses caïds percepteurs d'impôts de toutes natures. Les indigènes arabes : fellahs, bédouins nomades du désert, exploitants agricoles redoutaient le comportement des migrants français intoxiqués depuis longtemps par la propagande colonialiste affirmant que la France se devait d'apporter aux peuples sous-développés la véritable civilisation humaine.

|

|

|

|

Ils savaient bien les buts de la bourgeoisie des affaires, des sociétés d'exploitation des richesses de l'Afrique noire, de Madagascar, du Tonkin. La conduite des Français en Algérie avait été édifiante. L'arrogance des colons, la brutalité des militaires, les sévices, autant de sujets d'inquiétude qui tenaillaient le bon peuple tunisien.

Les premiers contacts furent rassurants. L'Arsenal offrit quelques emplois de manœuvre aux indigènes que l'on estimait a priori incapables de réaliser des travaux délicats. On leur réservait souvent des tâches dangereuses ou pénibles et le contremaître disait sur un ton de mépris : « Laissez faire ça au bicot ! ».

Je m'empresse d'ajouter qu'en règle générale le salaire de l'indigène était inférieur à celui des migrants français.

Mon père, toujours animé de sentiments humanitaires, trouvait cette pratique profondément injuste et il lui arriva de se disputer avec des amis qui lui rétorquaient : « Le bicot se contente de peu ! », et Simon répliquait : « Tu dis ça, mais toi, accepterais-tu de telles vexations ? ».

Quand la rue Franklin s'éveillait

Ce fut là précisément que les Seynois, les Toulonnais et aussi quelques bretons eurent leurs premiers échanges avec le petit peuple tunisien.

Dès le lever du jour, la rue retentissait des appels de petits marchands ambulants : le vendeur de charbon de bois qui s'égosillait : « Carbon ! Carbon ! » suivi, surtout à la saison sèche, d'un porteur d'eau pliant sous le poids d'une outre en peau de chèvre gonflée de 50 litres d'eau. Il faut préciser ici que l'eau courante n'était pas réservée aux Arabes.

|

Plus tard et à toute heure de la journée, c'était le marchand de gibier, de vanneaux qui peuplaient abondamment les zones marécageuses du lac de Bizerte, si nombreux que les Arabes étaient autorisés à les massacrer à coup de bâtons noueux, seulement à la tombée de la nuit.

Le seul droit de chasse pour les indigènes était la matraque. Les plus adroits parvenaient ainsi à capturer des lapins, des lièvres et même des renards dont ils venaient offrir les peaux aux habitants de la ville.

Les nomades du désert apportaient quelquefois les dattes, des oasis de l'intérieur.

Il m'arriva même de boire du lait d'ânesse, d'un vendeur ambulant de la rue Franklin.

J'attendais parfois avec impatience celui qui proposait des pistaches et aussi d'énormes graines de courges horriblement salées qu'ils appelaient smins.

Il y avait peu de boutiques tenues par des Arabes du petit peuple : quelques échoppes de petits artisans offraient de modestes objets d'art confectionnés généralement avec du cuivre jaune.

Les beaux cadeaux, on les trouvait dans les souks de Tunis que mes parents tenaient à me faire connaître, pour m'expliquer aussi la vie fastueuse que menait le bey de Tunis dans son palais du Bardo, difficile à approcher pour les promeneurs épiés par sa garde personnelle.

À l'extrémité méridionale de la rue Franklin, un cinéma procurait à la population quelques instants de détente deux fois par semaine : le jeudi pour les enfants, le dimanche pour les adultes. On y voyait rarement des Arabes assister à la présentation de films muets en noir et blanc.

Nous étions loin du cinéma parlant et encore plus éloigné des films en couleur. Les images étant sous-titrées, les spectateurs lisaient à haute voix à l'unisson. Si le cinéma était muet, les spectateurs eux ne pouvaient pas l'être - observons toutefois que le vacarme aurait pu être infernal si tout le monde avait su lire. Hélas ! Il y avait encore bien des illettrés à cette époque.

La clientèle de ce modeste cinéma était surtout française. Le petit peuple arabe en faisait rarement partie pour la simple raison qu'il n'avait pas d'argent pour payer les entrées.

|

L'extrémité occidentale de la rue Franklin conduisait vers les écoles : une école maternelle dirigée par Mme Martinot adorée des enfants qu'elle accueillait avec une douceur infinie ; une école primaire dirigée par M. Faurel, redoutable éducateur exigeant d'une discipline rigoureuse.

|

|

|

Mon passage à la maternelle fut de courte durée. Les fièvres intermittentes de paludisme obligèrent mes parents à me rapatrier vers La Seyne.

Cette séparation leur fut pénible. Par contre, mes grands-parents furent au comble de la joie, en m'accueillant dans leur petite propriété de Mar Vivo où mon grand-père, côté maternel, allait m'initier aux plaisirs du jardinage, de la pêche et de la chasse dont il était un amateur fanatique.

Deux ans plus tard, n'y tenant plus, mes parents envisagèrent mon retour à Ferryville, espérant pour moi une meilleure adaptation au climat africain.

Je repris le chemin de l'école ; cette fois dans un cours moyen d'une école primaire, sous l'autorité inflexible de M. Faurel, enseigné par un maître d'élite, M. Lancier, ancien combattant du front français dont il était revenu gravement mutilé, sa jambe gauche étant restée sur les bords de la Marne.

Il se déplaçait sans cesse dans les travées de la classe malgré les souffrances occasionnées par sa jambe artificielle. J'ai gardé un bon souvenir du passage dans sa classe, malgré l'extrême sévérité du maître.

En fin de semaine, il nous régalait par des airs de clarinette dont il était un exécutant remarquable et j'ai toujours en mémoire la première chanson qu'il m'apprit, laquelle s'intitulait Les Allobroges. En bon pédagogue qu'il était, il nous avait vanté la lutte pour leur indépendance des peuplades du Dauphiné et de la Savoie.

Le Directeur, M. Faurel avait à sa charge la classe de préparation au certificat d'étude. Il assumait ses fonctions avec une grande rigueur.

Il ne tolérait aucun retard. L'heure de la rentrée sonnée, les traînards n'entraient pas en classe. La porte d'entrée verrouillée, ils devaient rentrer chez eux. Toutes les classes alignées, M. Faurel passait une inspection sévère : chaque élève devait montrer ses mains, dessus dessous ; sa tête découverte, ses souliers reluisants. Si les mains étaient sales, les cheveux trop longs, les chaussures non cirées, le directeur ordonnait : « Rentre chez toi ! tu n'es pas digne d'être reçu dans mon école ! ».

Les autres, les admis reformaient les rangs pour rentrer en bon ordre en chantant des airs enthousiastes appris par les maîtres.

Un détail que j'allais oublier. Cette école était ouverte aux indigènes mais les fils de la plèbe tunisienne, des loqueteux au burnous crasseux, n'avaient pas de chaussures, ni de vêtements convenables pour être admis à l'école française et à ma connaissance, ils ne pouvaient même pas recevoir un enseignement en langue arabe pour la simple raison qu'il n'existait pas d'école pour eux.

Dans ma classe de cours moyen, deux fils d'Arabes seulement suivaient les leçons de l'instituteur français, enfants de commerçants relativement cossus. J'ai gardé le meilleur souvenir de l'un d'entre eux nommé Messaoud dont les parents savaient s'exprimer parfaitement en langue française.

À ce point de mon récit, je tiens à évoquer des souvenirs émouvants ravivés presque chaque jour sur le chemin de l'école, passant par la principale place de Ferryville qui s'appelait à cette époque place Décoret, nom du fondateur d'un monument en bronze érigé à la mémoire de marins disparus dans les catastrophes marines de 1905 et 1906 où périrent deux sous-marins avec leurs équipages : le Lutin et le Farfadet.

|

Dès son arrivée à l'Arsenal, mon père avait été informé très précisément de la cause de ces malheurs dont il me fit un récit exact, résume ici en quelques lignes.

L'année 1905 fut marquée à Ferryville par une première tragédie maritime. Le 6 juillet, sur le lac de Bizerte, à 200 mètres de la passe Nord de l'Arsenal, le sous-marin Farfadet plonge mais la porte du kiosque ferme mal. Le commandant et deux matelots tentent d'ouvrir le capot pour le refermer aussitôt. Trop tard ! L'eau s'engouffre, les hommes ne pouvant résister à la pression de l'eau.

Un dock flottant tentera de récupérer l'épave ceinturée de chaînes. Pendant deux jours l'équipage répond aux coups de marteaux donnés sur la coque.

Enfin le sous-marin refait surface !

Hélas ! pas pour longtemps. Les chaînes se brisent. Il faut recommencer les opérations de sauvetage mais le 17 juillet quand l'épave soulevée est ouverte, on en sort 14 cadavres.

En 1906, Ferryville connaît une autre tragédie maritime. À 8 heures du matin, le 16 octobre, le Lutin quitte l'arsenal par une mer houleuse.

À la troisième plongée, le sous-marin n'émerge plus. Sans aucun doute, son système de remontée n'a pas fonctionné. Un dock flottant parvint après maintes difficultés à remonter l'épave. Mais là encore il était trop tard. Tout l'équipage avait péri asphyxié.

En quinze mois d'intervalle la marine perdit 30 marins dont la moyenne d'âge était de 24 ans. La moitié d'entre eux portait des noms bretons.

Voilà qui explique que par la suite une sculpture en bronze de 9 tonnes, haute de plus de cinq mètres fut érigée sur la place principale de la ville pour perpétuer le souvenir douloureux de ces catastrophes maritimes.

Ce monument impressionnant représentait la coque avant d'un sous-marin encore ceinturée des chaînes de sauvetage surmontée d'une statue de marin que la déesse de la gloire couvrait d'un manteau qui paraissait flotter éternellement.

Mon âme de garçonnet, à la vue de ce chef-d'œuvre et à la pensée de la fin tragique des 30 disparus, telle que mon père me l'avait décrite, mon âme en éprouvait toujours la même émotion et peut-être aussi un sentiment de révolte contre les cruautés du destin.

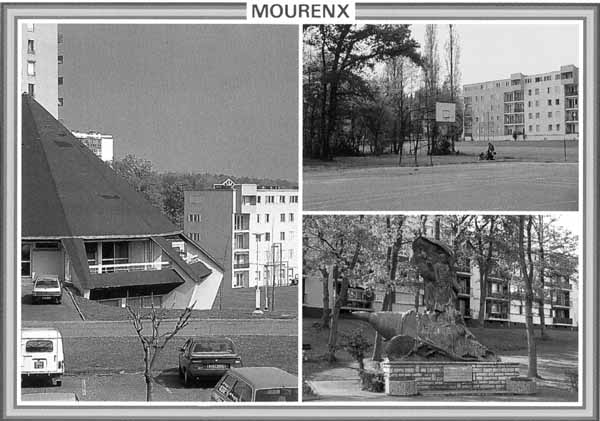

Les bouleversements politiques et urbanistiques que connut la Tunisie après la conquête de son indépendance me conduisent à dire que ce monument a disparu de Ferryville, devenue aujourd'hui Menzel Bourguiba. Mais, en 1959, grâce à l'initiative d'un enfant de la cité maritime, Roger Aiello, le monument fut transporté sur une place de Mourenx (Pyrénées Atlantiques) et fit l'objet d'une deuxième inauguration le 9 novembre 1969.

|

Les migrants seynois savaient ce qu'était le Ramadan. Mais à présent, ils allaient pouvoir juger sur place en quoi consistait cette coutume religieuse de l'Islam. À l'origine pendant le mois d'août de l'année turque, les Mahométans devaient observer un jeûne très rigoureux en observant une abstinence totale entre le lever et le coucher du soleil : nourritures, boissons, tabac... étaient interdits. On avait coutume de dire que le Ramadan c'était le carême de l'islamiste.

Par contre, les croyants qui respectaient les règles de l'abstinence se rattrapaient la nuit de toutes les façons agréables.

C'était pour nous occidentaux une curiosité que d'observer le comportement des indigènes tunisiens avant le signal d'autorisation de la consommation nocturne. Autour des fontaines publiques sous prétexte de rafraîchir leurs visages hâlés et brûlants, certains n'y tenant plus, humectaient discrètement leurs lèvres pour atténuer les souffrances de la soif.

Peut-être quelques gouttes fraîches dégluties subrepticement y parvenaient-elles ? Et les tricheurs espéraient sans doute bénéficier de la clémence d'Allah.

Ceux des islamistes qu'on aurait pu classer au-dessus des meskines et qui avaient quelque argent en poche attendaient le signal libérateur de l'abstinence autour des cafés brûlants, des boissons fraîches, des pistaches, gâteaux secs, dattes et autres fruits de l'été.

Enfin, le coup de canon retentissait et les consommations disparaissaient en quelques minutes apaisant la soif et la faim avant les victuailles de la nuit qui se prolongeait jusqu'à des heures avancées, tout au moins pour ceux disposant de quelques ressources.

Autrement dit le Ramadan n'effaçait pas les inégalités sociales. Il va sans dire que les habitants des gourbis ne pratiquaient pas le Ramadan à la manière des califes, des émirs, des cheikhs, des chérifs, se retrouvant eux dans les repas pantagruéliques, les réjouissances et les festivités de leur harem, particulièrement durant les trois premiers jours de l'ouverture du Ramadan.

Il importe d'ajouter que les pratiques religieuses,les rites du Ramadan diffèrent d'un pays musulman à un autre comme il est probable que durant le XXe siècle écoulé, l'intensité de la ferveur primitive a forcément évolué avec l'érosion du temps, l'apparition de nouveaux phénomènes de société.

Pour donner plus d'éclat aux fêtes religieuses du Ramadan, les autorités musulmanes organisaient des spectacles grandioses, des fêtes où se manifestaient des centaines de cavaliers arabes venant parfois de tribus lointaines.

C'est par ce vocable qu'on définissait les démonstrations équestres de cavaliers arabes intrépides, capables d'effectuer des mouvements d'ensemble, des figures changeantes d'une précision incroyable, des allers-retours sur la grande place du marché avec des départs fulgurants, des arrêts brusques exécutés par des groupes de 100 à 120 cavaliers à la tête desquels un chef tenant haut et ferme le drapeau de leur tribu, personnage superbement revêtu d'un manteau rouge éclatant, alors que l'escadron tout entier en portaient d'une blancheur immaculée.

Les figures amaigries de ces cavaliers, leur peau parcheminée n'enlevaient rien à leur charme, malgré les rigueurs du Ramadan.

|

|

|

|

|

Les longues plumes d'autruche de leurs chapeaux ondoyaient comme la crinière de leur superbe cheval alezan et les selles décorées d'arabesques brillantes ajoutaient à l'admiration d'un spectacle magnifique, d'autant plus impressionnant que ces cavaliers rapides, pendant les allers-retours, tiraient des salves d'une poudre dont les fumées épaisses planaient sur la foule. Cela, grâce à des fusils à canon très long que les indigènes appelaient des cannes à pêche.

La poudre seulement était autorisée aux cavaliers. L'occupant français ne permettait pas les balles et on en comprend la raison.

La même raison qui expliquait la présence, à proximité de la Fantasia d'unités militaires françaises en possession, elles de vrais fusils de guerre.

À Ferryville stationnaient en permanence des fusiliers-marins dont les défilés n'étaient guère appréciés de la population autochtone, malgré qu'on y mêlât à dessein, la nouba, musique des tirailleurs nord-africains.

Les mois et les années passant, on pouvait dire que les mocos seynois et toulonnais avaient été conquis par la Tunisie, son ciel bleu, ses sites champêtres, ses rivages semblables à ceux de notre Provence.

Les ouvriers, les techniciens, les cadres recevaient des salaires améliorés par rapport à ceux de la métropole et leurs conditions de vie bien avantageuses avec des logements très confortables, un coût de la vie peu élevé, des denrées très variées et abondantes dans tous les domaines.

En somme, les migrants pouvaient s'estimer heureux de trouver dans cette terre d'accueil tunisienne le confort, la sécurité, la liberté d'organiser leurs loisirs.

Cependant, leur joie de vivre était tout de même assombrie par intermittence à l'annonce de nouvelles alarmantes en provenance des fronts de la guerre sur le continent ou alors celles des catastrophes maritimes dues essentiellement aux sous-marins allemands qui infestaient la Méditerranée comme les autres mers européennes.

L'ennemi recherchait un blocus économique pour la France mais surtout l'interdiction des renforts militaires nord-africains et africains attendus sur les fronts de Champagne et de Lorraine.

À ce propos, il me faut rappeler que la quiétude des migrants seynois fut mise à rude épreuve à l'occasion des congés bisannuels accordés par l'administration maritime aux personnels de l'Arsenal de Sidi-Abdallah. Les traversées de la Méditerranée étaient devenues terriblement périlleuses, l'ennemi torpillant sans distinction les navires civils ou militaires - en sorte que les compagnies de navigation commerciale furent dotées d'une artillerie légère tout de même efficace contre les sous-marins.

Des historiens ont décrit avec précision les drames occasionnés par la barbarie allemande, particulièrement illustrée par les ordres de l'amiral Von Tirpiz, l'un des plus grands criminels de la guerre de 1914-1918.

Pour ma part, je n'évoquerai ici que le drame du Gallia, paquebot construit aux chantiers navals de La Seyne, disparu le 4 octobre 1916, à bord duquel je me trouvais pendant son avant-dernière traversée de la Méditerranée. Je dirai plus loin les raisons de ma présence sur ce navire quelques semaines avant le drame.

Ce superbe transatlantique long de 182 mètres, jaugeant 15 000 tonnes fut mis sur cale en 1912 et lancé le 26 mars 1913. À ses débuts, il fut chargé d'assurer la liaison avec l'Amérique latine dont la riche clientèle sud-américaine appréciait le confort et la rapidité.

|

|

|

| |

Il avait quitté La Seyne en 1913 pour gagner Bordeaux, son port d'attache. Son premier voyage le conduisit vers La Plata en Argentine. Une carrière brillante s'ouvrait devant lui, mais hélas ! une destinée tragique en décida autrement. Alors qu'il devait assurer deux fois par mois la liaison entre la France et Buenos Aires, le 2 août 1914, la première guerre mondiale éclate et le beau Gallia est alors réquisitionné et devient un transport auxiliaire qui sera chargé d'assurer le transport des troupes du Moyen Orient l'obligeant de ce fait à quitter l'Atlantique pour opérer en Méditerranée.

Son dernier voyage date du 3 octobre 1916. Un croiseur appelé Le Guichen devait le convoyer, mais un contre-ordre ayant retardé le départ, l'escorteur ne put accomplir sa mission.

Le Gallia appareilla donc seul à destination de Salonique emportant vers le front d'Orient 2 350 personnes dont 1 650 soldats français, 350 serbes et 350 marins.

La route de l'Adriatique est surveillée étroitement par les sous-marins ennemis, si bien que les passagers sont en alerte permanente.

Le 4 octobre le Gallia reçoit un message précis signalant la présence d'un sous-marin allemand en provenance des Baléares.

Le commandant ordonne aussitôt un changement de direction, mais le ciel est si clair ce jour-là que le sous-marin peut s'approcher à faible portée. La vigie a bien signalé : « Torpille par tribord ! ». Trop tard, hélas !

Une terrible explosion atteint le navire par le travers dans la partie chargée des munitions des canons du bord. Quel désastre ! Aucun appel de détresse n'est possible, l'antenne de T.S.F. ayant été détruite.

En quelques minutes, le navire s'enfonce engloutissant dans sa coque, un millier d'êtres humains.

[Voir également la discussion sur le naufrage du Gallia dans le forum de notre site : http://perso.orange.fr/marius.autran/forum/chantier_navires_2005.html#37 (NDJCA)]

Le lendemain de cette catastrophe le croiseur Châteaurenault, navire construit également aux chantiers navals de La Seyne assura le sauvetage de nombreux survivants.

Le même sous-marin allemand avait coulé le 27 février 1916, le paquebot français La Provence, parti lui aussi de Marseille emportant des troupes vers le front d'Orient.

Le lecteur me pardonnera si je donne maintenant un tour personnel à ce récit.

Le 3 octobre 1916, avons-nous dit, ce fut le dernier voyage du Gallia. Vers la mi-septembre ce fut l'avant-dernier et cette fois j'étais à son bord avec ma vaillante mère désireuse de retrouver sa famille à Mar Vivo pour quelques jours. Mon père, n'ayant pu se dégager de ses obligations professionnelles, avait pu obtenir un billet de transport pour Marseille sur le Gallia chargé de 2 000 sénégalais attendus impatiemment sur les fronts de la guerre.

Une traversée si pleine de risques que la catastrophe suprême fut évitée de justesse, pendant les quatre jours qu'elle dura.

Parvenu au large de Bizerte à la nuit tombante, le navire dut rebrousser chemin, l'attaque d'un sous-marin allemand ayant pu être déjouée grâce à la vigie.

Le Gallia s'amarra de nouveau au quai du port. Le lendemain, nouveau départ sous escorte de deux contre-torpilleurs.

Une heure plus tard, un clairon sonne l'alerte. Les ordres se succèdent : « Tout le monde sur le pont ! ». « Les ceintures de sauvetage ! ». « Montez les chaloupes ! ». « On attend la torpille ! ». Des minutes palpitantes s'écoulent. Le Gallia est armé et tire sur l'objectif désigné. Ma mère est bien embarrassée pour me porter dans l'embarcation, gênée par l'énorme ceinture de sauvetage en liège. Alors survient un officier qui commande à un quartier-maître : « Occupez-vous de cet enfant ». Ma mère ne veut pas me lâcher et s'en prend au sauveteur désigné : « Je sais nager aussi bien que vous ! », dit-elle au quartier-maître obéissant aux ordres et s'oppose par la force à mon transfert dans une autre chaloupe.

On attend la torpille qui heureusement ne viendra pas.

Les coups de canon se succèdent. On devine l'agitation qui règne chez les militaires de couleur à qui les chefs intiment les ordres de garder leur calme.

La fin de l'alerte sonne, mais le commandant du navire décide de se rapprocher le plus possible des côtes algériennes et nous voilà au soir du 2e jour dans le port de Philippe Ville. Le 3e jour, Le Gallia quitte la côte algérienne et se hâte d'atteindre les Baléares. Alors que tout danger semblait écarté : Nouvelle alerte ! Clairon ! Ceintures de sauvetage. Et puis un grand soulagement : la vigie reconnaît son erreur. Il a cru, par ses jumelles, pressentir la coque d'un sous-marin, qui en fait était une baleine.

Malgré ce réconfort momentané, tout le monde, passagers civils, équipages, militaires, voyait leur patience mise à rude épreuve. Enfin au matin du quatrième jour de traversée, quand on vit dans le proche horizon se dessiner les contours des côtes marseillaises, un immense soulagement s'empara de tous. On criait, on chantait. Les Sénégalais donnaient les plus belles notes de leur nouba.

Ma mère me serrait dans ses bras. Les passagers se congratulaient et exprimaient bien haut leur remerciement au commandant et à tous les hommes de l'équipage pour leur sang-froid, leur tactique et la maîtrise dont chacun avait fait la preuve dans ces instants dramatiques d'émotion intense.

On était loin d'imaginer hélas ! Que la catastrophe, évitée en septembre, frapperait à mort le beau Gallia le mois suivant, entraînant dans les profondeurs insondables plus d'un millier d'êtres humains. Que de fois dans les années qui suivirent j'entendis ma courageuse maman dire et répéter à sa famille, à ses amis : « Vraiment nous l'avons échappé belle ! ».

Mes parents s'étaient bien adaptés à la vie tunisienne. Certes, ils ne connaissaient pas les commodités engendrées par l'automobile, le téléphone, la radio, l'électricité.

La bicyclette se vulgarisant en ce début du siècle, ils entreprirent de mieux connaître le pays par des randonnées du dimanche vers l'intérieur des terres où très souvent sur les rivages. J'ai retenu les noms de la Goulette, la Marsa, Mateur, et partout où ils passèrent, leurs relations avec la population autochtone ne posaient aucune difficulté majeure. Je répète qu'ils s'étaient même liés d'amitié avec des aborigènes de toute condition sociale : les malheureux exploités, comme les petits colons du genre Martin dont il a été question plus haut.

Au cours de leur séjour de plusieurs années, mes parents demeurèrent toujours dans le Nord tunisien. Mon père avait à peine connu la région de Sfax dont on savait déjà à l'époque que les grandes sociétés françaises et américaines exploitaient des étendues considérables de phosphates.

Mais revenons vers Ferryville et ses environs immédiats devenus familiers surtout à ceux des Seynois amoureux de la nature et surtout de ses ressources abondantes en gibier et produits de la mer. C'était précisément le cas de mes parents, de ma mère, surtout désireuse par souci d'économie d'améliorer l'ordinaire quotidien à peu de frais. J'avais appris à capturer des oiseaux par la glu et les pièges, à pêcher poissons et grenouilles. Tout cela était bien captivant pour moi, beaucoup plus que les heures de classe où il fallait tout de même apprendre les règles du calcul élémentaire et accords du participe passé avec les verbes être et avoir.

Soucieux d'enrichir mes connaissances d'un enseignement culturel mon père m'apprit de bonne heure l'usage du dictionnaire Larousse, tandis que ma mère me faisait réciter mes leçons avant le départ pour l'école.

J'évoque ici des souvenirs de mon deuxième séjour à Ferryville le premier ayant été interrompu par les fièvres paludéennes. Ce rappel m'incite à rapporter une anecdote de cette période où j'allais vers mes dix ans, dont j'ai gardé les souvenirs exacts.

Rentrant un soir d'été caniculaire, mon père malgré sa fatigue rayonnait de joie et annonça triomphant :

- « Victorine ! Une bonne nouvelle ! ».

- « Tant mieux, mais laquelle ? ».

- « Un médecin a trouvé un remède pour guérir du paludisme ! ».

Ma mère répliqua aussitôt : « Où peut-on se le procurer ? ».

« C'est tout simple, dit Simon : Tu prendras quelques gousses d'ail frais ; tu les pileras dans le mortier de l'aïoli ; tu les mettras dans un grand verre pour les noyer dans un vin de haut degré, quatorze ou quinze. Au bout d'une semaine, de cette mixture, tu en feras boire quelques gorgées chaque jour au petit. Et puis, nous verrons ! ».

Le liquide me fut administré non sans douleur ! À chaque déglutition des brûlures de la gorge me faisaient hurler, mais impitoyablement ma mère m'obligeait à ingurgiter. Ma docilité était mise à rude épreuve, mais en ce temps-la on ne discutait pas l'autorité du pater familias.

Remarquons en passant que les désagréments de ce genre, je le ressentais aussi bien quand j'avalais un fortifiant appelé huile de foie de morue, dont les relents persistaient des heures durant, ou quand, une fois par mois, ma jeune mère appliquant les recommandations de la médecine d'alors, m'administrait un bol de café noir où surnageait une cuillerée à café d'huile de ricin. C'était ainsi !

Sans vouloir porter des jugements péremptoires sur ces pratiques de la médecine, je dois à la vérité de dire que le vin à l'ail eut sans doute des effets bénéfiques sur ma santé, le paludisme ne m'ayant plus inquiété. Qui donc avait trouvé les vertus de ce nouveau remède ? Mon père s'en informa à l'Arsenal où circulaient toutes les nouvelles, bonnes et mauvaises. Le bruit courut qu'on pouvait l'attribuer à un médecin nommé Baccelli. Je ne saurai en dire plus sur ce sujet. Peut-être cette honorable personne avait-elle trouvé, sans le vouloir vraiment, des formes d'antibiotiques ? Allez savoir !

Autre bonne nouvelle et non des moindres : l'Armistice du 11 Novembre 1918, qui mit fin à la première guerre mondiale et dont la célébration apporta un immense soulagement aux migrants seynois et toulonnais ; mais, il faut l'avouer, cette nouvelle ne fut pas ressentie avec une ferveur semblable à celle de la métropole.

Les mocos vivaient si bien en Tunisie ! Cette terre d'accueil où rien ne leur avait manqué. Chez certains d'entre eux, une inquiétude perça, à la pensée d'un retour immédiat en France voulu par l'administration maritime.

N'est-il pas vrai que des ouvriers, de petits fonctionnaires à l'âme un tantinet affairiste avaient investi leurs économies pour acquérir des immeubles, des terrains, des commerces. Un tel du quartier Beaussier, simple dessinateur à l'Arsenal était devenu urbaniste et vendait à très bon prix des appartements, tel autre était devenu propriétaire d'un grand café sur l'avenue de France. On pourrait multiplier les exemples ! C'était du petit colonialisme, il est vrai ; mais les petits possédants n'amélioraient guère leur comportement vis à vis de la plèbe tunisienne qu'ils considéraient toujours comme une race inférieure. Ces gens-là craignaient pour eux et leurs enfants des bouleversements néfastes consécutifs à l'armistice de 1918, mais aussi aux signes avant-coureurs de la volonté d'indépendance des peuples Nord-Africains.

Dans cette période, la France n'avait-elle pas été dans l'obligation d'une intervention militaire au Maroc ? Les problèmes de l'affairisme ne se posaient pas dans ma famille. Mon père se consacrait avant tout à son métier de constructeur naval et, dans la période d'après l'armistice, il fut spécialisé dans les coques des premiers hydravions dont les essais se firent sur la Seine. Après un stage de plusieurs semaines effectué à Paris, il en revint pour participer activement à la création de la première base aéronavale de Ferryville.

Je fus ravi d'assister à la mise à l'eau des premiers hydravions, ces machines flottantes à une seule hélice capable d'élever au-dessus du lac de Bizerte un poids de deux tonnes grâce à un moteur remarquable de la marque Hispano-Suiza.

Pour la première fois de ma vie, je vis se mouvoir un engin volant et mon émotion se doubla d'un sentiment de fierté quand mon père m'apprit qu'il participerait aux essais d'un appareil en vol.

Mon orgueil, ô combien légitime, ne pourrait se dissimuler à l'école où je raconterai à mes camarades l'exploit paternel, ce qui me conduirait à leur dire aussi que mon père, toujours lui, avait participé à l'essai des premiers sous-marins au large de Toulon. Je parlerai de tout cela malgré ma timidité maladive, mais je n'oserai pas en informer le maître de ma classe par crainte de m'entendre qualifié de vantard.

À la base hydro-navale, voisine de l'Arsenal de Sidi-Abdallah, mon père m'emmena souvent pour assister au montage des appareils ; il eut aussi le désir de m'intéresser aux problèmes de la métallurgie. Ses chefs l'autorisèrent à me faire découvrir le rôle et la puissance des marteaux-pilons, d'un haut-fourneau d'où s'écoulait la fonte incandescente pour remplir des moules d'où sortaient des hélices de bateaux, des pièces diverses. J'eus même le privilège de voir en cale sèche des navires gravement avariés par la guerre sous-marine. Je retins rapidement le rôle néfaste des torpilles qui causèrent la disparition de milliers d'êtres humains.

De cette guerre sous-marine, il en sera encore question dans les lignes qui suivent quand seront évoquées les traversées dramatiques de la Méditerranée, les catastrophes où disparurent de nombreux navires avec leurs équipages de marins, d'officiers, de soldats des unités coloniales. Les pertes en navires civils et militaires s'élevèrent à 972 000 tonnes pour la France seule. L'Angleterre, la Norvège subirent un nombre de naufrages plus sévères encore dans les mers du Nord et l'Atlantique.

J'en reviens à l'Arsenal de Ferryville où je pus voir des navires sauvés miraculeusement, mais gravement endommagés.

Comment pouvait-on réparer des brèches énormes dans les coques ? Alors mon père, spécialiste de ces questions m'instruisit sur les techniques nouvelles ; je vis à l'œuvre des scaphandriers dont les têtes métalliques m'impressionnaient, leurs oculaires énormes donnant à ces êtres vivants l'aspect d'animaux en provenance d'un autre monde.

Là où je n'arrêtais pas de poser des questions, c'était au cours des visites fréquentes dans les hangars immenses de la base hydro-navale où l'on procédait à l'équipement des appareils et à l'essai des moteurs.

Ma curiosité n'avait pas de limites. Où se tenaient le pilote et le mécanicien ? Comment fonctionnait l'hélice ? Le gouvernail de direction ? Les ailerons capables de faire s'élever l'appareil au-dessus des flots ?

À toutes mes questions, j'avais des réponses précises. Pour l'instant, m'expliqua mon père, deux occupants suffisent : l'un mécanicien chargé uniquement du moteur devait savoir provoquer les décollages, les amerrissages ; l'autre, un technicien qui devait observer le comportement et les réactions de la coque et des flotteurs, la résistance aux pressions de l'atmosphère.

Par la suite, les mises au point faites, le technicien serait remplacé par un mitrailleur. Cette dernière remarque me fit sursauter.

« Un mitrailleur ? Pourquoi, dis-je, dans ma candeur naïve ? Puisque la guerre est finie ».

« C'est vrai que l'armistice a été signé, mais je suis persuadé, dit le citoyen averti, que tôt ou tard d'autres conflits éclateront ».

La conversation prenait alors un caractère politique et là aussi j'allais recevoir de belles leçons d'histoire dont j'ai pu apprécier toute la valeur au cours de ma longue vie si riche en événements aux multiples facettes bien souvent douloureuses.

« Tu dois savoir, dit mon premier éducateur, que les traités de paix contiennent toujours en germe les causes d'une autre guerre dont les vaincus s'appliquent à nouer les liens d'une revanche ». Il pressentait d'autres malheurs dont hélas ! J'en fis l'expérience.

Nous étions en 1919 et j'étais loin de penser que le jeune témoin de la première guerre mondiale que j'étais deviendrait 20 ans plus tard un acteur de la seconde, plus meurtrière encore.

En attendant les événements, la perspective d'un retour éventuel à La Seyne se dessinait dans les conversations et sur ce sujet mes parents ne s'entendaient guère.

Ma mère espérait retrouver bientôt le foyer de sa famille à Mar Vivo. Mon père, dont la famille marseillaise avait disparu, soit par les faits de guerre, soit par la maladie, n'éprouvait guère d'enthousiasme à rencontrer sa marâtre dont il ne gardait que des souvenirs amers. Il estimait bien favorables les conditions de la vie quotidienne à Ferryville, dans cette Tunisie dont il garda toujours des souvenirs attachants. Nombreux étaient ses amis et camarades de travail qui formulaient la même opinion, surtout ceux plus ambitieux lancés dans le commerce ou les projets urbanistiques.

En fait, les projets des uns et des autres étaient surtout conditionnés par la politique du gouvernement de la République et du Conseil de Régence, inquiets dans cette période d'après la guerre, des progrès du vent de l'indépendance perceptible dans tous les pays africains et nord-africains, sans parler de l'immense continent asiatique qui secoua le joug intolérable du Commonwealth.

Les empires coloniaux s'effondrèrent malgré les efforts, les sacrifices financiers énormes des affairistes, des colonialistes, des racistes.

Ma génération a vécu les guerres coloniales du XXe siècle, celles d'Algérie et d'Indochine, surtout déclenchées par des gouvernements dits de gauche de la IVe République et nous connaissons bien les désastres et les ruines qui ont suivi.

Et ce qu'il faut répéter et dénoncer c'est le comportement de ces faux démocrates, de ces politiciens véreux qui, sous le prétexte d'apporter les bienfaits de la civilisation occidentale, ont réussi en fait, à faire main basse, par des méthodes apparemment légales, sur les meilleures terres cultivables de la Tunisie comme ils le firent en Algérie depuis 1830.

Les plus hauts dignitaires de la IIIe République, les dirigeants de grandes sociétés, les militaires de haut rang ont acquis des fortunes et se sont ingéniés à faire suer le burnous et mieux encore quand la première mondiale éclata, n'est-il pas vrai que des dizaines de milliers de ces peuples dits sous-développés eurent leur vie sacrifiée pour défendre leur mère patrie ? De cela, les colonialistes n'en ont pas souvenance.

Ces professeurs de démocratie que furent les dirigeants de la IIIe République parlaient toujours dans leur propagande électorale, du respect de la souveraineté des peuples et de leurs droits à l'indépendance auxquels ils devraient accéder un jour. On sait dans quelles conditions ils y parvinrent un demi-siècle plus tard. Nous y reviendrons plus loin ! Pendant trois quarts de siècle, les grands colonisateurs de la Tunisie s'imposèrent par les moyens les plus méprisables.

La langue française devrait se substituer à la langue arabe, le christianisme serait un jour la vraie religion ; les rues, places, boulevards ne portèrent que des noms français, noms de militaires : Foch, Joffre, Hoche, Marceau, Lyautey, Guépratte - noms d'écrivains : Hugo, Musset, Lamartine - noms de marins célèbres : Tourville, Duquesne, Surcouf, Jean Bart - noms d'hommes politiques : Clemenceau, De Gaulle... Et les petits colonialistes seynois dans leur ensemble se sentaient flattés de voir apparaître sur les murs des noms de célébrités françaises. Ils ignoraient bien sûr que les musulmans eurent aussi leurs célébrités : architectes, écrivains, mathématiciens ! dont les noms auraient pu être honorés par des noms de places et de rues.

Revenons aux dernières années tunisiennes de mes parents dans l'attente des décisions de l'administration maritime. Plus intensément peut-être qu'au début de leur séjour, ils se livraient à leurs loisirs préférés : la chasse et la pêche.

J'ouvre ici une parenthèse pour narrer un exploit cynégétique dont les acteurs furent mon père et François Chailan, un chef de travaux de l'Arsenal.

Ce récit se situe à l'automne de l'année 1919, plus précisément un dimanche matin.

En route de bonne heure vers les rivages de Bord joli, ils espéraient y trouver du gibier d'eau où ils avaient déjà tiré des bécassines, des courlis, des macreuses. Arrivés sur les lieux de leur prédilection, un vent d'est violent se mit à souffler subitement, un de ces vents dont on dit en Provence qu'es ni pescairé, ni cassairé (ni pêcheur, ni chasseur). Le ciel était sombre. De gros nuages se traînaient dans les cieux.

« François ! dit mon père. Le proverbe est tout aussi vrai pour la Tunisie. Il serait plus sage de rentrer ! ».

« Allons y voir tout de même ! », répondit son camarade.

Tout à coup, ils virent s'élever au-dessus de la longue plage de Bord joli un vol d'oiseaux énormes au col très allongé, qui prit de la hauteur à la vue des canardières, armes au canon très long semblables aux cannes à pêche des spahis de la Fantasia. Ces oiseaux hors de portée leur faisaient espérer des oies sauvages.

Ils se dissimulèrent alors, accroupis derrière des buissons, dans l'attente d'une autre vague de ces volatiles tentants, laquelle ne tarda guère, mais hélas à la même altitude.

« Des oies ! », cria François.

« Peut-être, dit mon père, mais tant pis ! ».

En même temps, les fusils crachèrent leur double charge.

Alors nos nemrods, étonnés de la puissance de leur fusil, virent un immense nuage de plumes, blanches et roses, se disperser dans le souffle du vent.

L'un des oiseaux, blessé, quitta la multitude ailée pour aller s'effondrer à l'intérieur des terres. L'autre, frappé à mort, se débattant, allait tomber lourdement sur le rivage et nos chasseurs furent profondément déçus et même doublement.

À la vue des plumes blanches et roses, ils reconnurent un flamant et non pas une oie.

Autre déception : poussé par le vent violent, l'oiseau ne tomba pas sur la grève, mais à quelques encablures dans l'eau du lac de Bizerte, sur des fonds infranchissables pour nos malheureux chasseurs ; rassurés toutefois de voir surgir sur les lieux une embarcation légère actionnée prestement par deux rameurs arabes, alertés par les coups de feu.

À la recherche de tout ce qui pouvait se manger, les indigènes se saisirent du gibier de fortune qui s'offrait à eux et s'apprêtaient à gagner le large.

Nos chasseurs seynois protestèrent violemment :

« Cet oiseau est tunisien », disait l'un des Arabes, s'exprimant en bon français !

« C'est pas toi qui l'a tué ! », répliquait François Chailan qui eut finalement le dernier mot par un argument décisif. Sortant de sa poche un calepin et un crayon, il prit note du matricule de l'embarcation et promit aux Arabes une intervention auprès des autorités maritimes.

Ces derniers savaient bien par avance que la partie serait perdue pour eux, les indigènes n'ayant jamais raison même dans la défense de leurs bons droits. Alors, ils jetèrent sur la grève le superbe flamant défunt dont se saisirent les petits colonialistes seynois.

Mon père, toujours conciliant avec le petit peuple tunisien, offrit des cigarettes aux rameurs, amers de n'avoir pu garder leur proie.

François Chailan n'étant pas intéressé par l'oiseau, si beau qu'il fut, mon père remit le plumage superbe en ordre, ficela la capture, la ramena en bandoulière à la maison où ma mère, très étonnée, ne manifesta qu'un enthousiasme mitigé.

« Nous n'allons pas manger, ça ! », dit-elle.

« Bien sûr que non ! Mais il est si beau, expliqua mon père, que je vais le faire empailler ».

Dès le lendemain, il trouva dans Ferryville, un spécialiste en naturalisation.

Après l'acquisition d'une sellette, l'oiseau nous fut livré dans toute sa splendeur. Ses longues pattes d'échassier terminées par des palmes solidement collées sur une planchette vernie et joliment ouvragée.

Remarquons en passant que ces palmes permettent aux flamants de ne pas s'enfoncer dans la vase des étangs et ne servent nullement à la natation.

|

Comme il était beau notre flamant rose aux ailes rouges ! Haut de plus d'un mètre, son long cou se terminait par une tête aux yeux brillants et un gros bec noir recourbé à angles obtus en son extrémité.

Nous n'arrêtions pas de le contempler. On allait même jusqu'à lui parler en lui disant qu'il n'était pas mort et que sa vie se prolongeait au milieu des humains. Nos amis tour à tour défilèrent dans la salle à manger ; mes camarades de jeu vinrent le contempler.

À tous les visiteurs, il fallait raconter les circonstances de sa capture ; Bref ! Des semaines durant, le fameux flamant rose ressuscité prit une bonne part de nos conversations.

Quand François Chailan venait en visite à la maison, il ne manquait pas de s'approcher de lui pour admirer sa parure flamboyante et lui dire quelques mots comme il l'aurait fait à un ami :

« C'est vrai que nous avons été cruel avec toi ! Mais aujourd'hui, n'avons-nous pas racheté notre forfait ? Te voilà ressuscité avec un beau regard luisant. Tous nos amis t'admirent et te font compliment sur ta splendeur retrouvée. Sans nous, tu aurais sans doute été dévoré par des affamés et on ne parlerait plus de toi ».

Et notre bel oiseau des rivages tunisiens allait connaître d'autres jours de gloire tant et si bien qu'au retour de mes parents à La Seyne, il fut couché délicatement au fond d'une grande malle emmitouflé de belles étoffes. N'ayant souffert aucunement des inconvénients du voyage, on le retrouva dans toute sa splendeur, rue Hoche où mes parents s'installèrent à leur retour de Tunisie. Il y demeura dix ans jusqu'au jour où s'ouvrit, à l'école Martini, une salle de collections, un mini-musée où furent exposés les sujets les plus divers pour illustrer les leçons des instituteurs et des professeurs : animaux naturalisés, coquillages, insectes, végétaux, etc...

Mon père décida alors d'offrir le bel oiseau au directeur de l'école soucieux d'enrichir les collections.

Hélas ! Le temps effaçant tout ou presque, le musée dut disparaître un jour pour faire place à une salle de classe ; puis l'école Martini elle-même fut rayée de la carte scolaire. Des collections dispersées, j'appris vaguement que notre cher flamant rose, n'étant plus en état de conservation, avait été détruit.

Ainsi s'achève ce récit apparemment banal dont la trame tint en haleine ma famille des années durant, l'histoire d'un échassier dont la destinée fut à la fois tragique et glorieuse.

À ses moments de loisirs, hormis la chasse et la pêche, mon père eut le souci permanent d'enrichir mes connaissances en tout genre et j'ai montré dans les pages qui précèdent comment il m'avait intéressé aux problèmes de la construction et de la réparation navales et depuis peu, à ceux de l'aviation maritime. J'avais vu fonctionner des moteurs, des marteaux-pilons, des cisailles géantes, des coulées de fonte incandescente, des laminoirs, que sais-je ? Il m'apportait toujours des explications concrètes sur le fonctionnement des machines, le génie inventif de l'homme qui n'arrêtait pas de perfectionner les outillages et les techniques de pointe. J'étais ravi de l'entendre et il est certain que son enseignement efficace complétait admirablement celui de l'instituteur à l'école primaire.

Il pensa souvent aux aspects culturels de cette Tunisie qu'il aimait, voulut un jour pénétrer dans une mosquée riche de mosaïques célèbres. Comme on exigea à l'entrée qu'il ôtât ses chaussures, il ne voulut pas se plier à cette obligation et renonça à la visite.

Voilà pourquoi, après trois ans de présence dans ce beau pays, je n'ai jamais visité l'intérieur d'une mosquée.

Par contre, mes parents furent séduits par l'idée d'une visite au mausolée de Saint-Louis.

Ce fut par une journée d'été terriblement caniculaire qu'un petit train à vapeur nous emmena de Ferryville en direction de Tunis vers une agglomération proche de la capitale qu'on appelait Carthage.

De cette localité, j'ai le souvenir d'une multitude de ruines sur les origines desquelles mon père m'apporta de grandes lumières.

Depuis plusieurs années de présence dans le Nord tunisien, il avait appris beaucoup sur cette colonie fondée par des navigateurs aux ordres des grands affairistes du Moyen-Orient et cela vers 815 avant J.-C.

Carthage, une ville peut être la plus chargée d'histoire, devint un centre commercial dominant de la Méditerranée orientale d'abord, occidentale par la suite, qui étendit son influence sur la Sicile, la Sardaigne, l'Espagne et devint l'adversaire de Rome. Les deux cités se livrèrent des combats meurtriers pendant plusieurs siècles pour le contrôle du commerce méditerranéen. On appela ces luttes les guerres puniques (du nom de pugni = carthaginois).

Au bout de la troisième, Carthage fut vaincue et rasée par les Romains.

Des ruines subsistaient depuis ce temps-là et celles qui frappèrent le mieux mon imagination ce furent les vestiges de l'aqueduc construit à l'époque romaine, destiné à donner l'eau potable à Tunis et ses environs ; une eau d'une pureté absolue en provenance de l'arrière pays montagneux après un parcours de 60 kilomètres.

Plusieurs arches de cet ouvrage qui fut un chef d'œuvre subsistaient. La lenteur de notre tortillard fut telle que les voyageurs observèrent les détails de la construction réalisée par des briquettes cubiques de quelques centimètres d'arêtes seulement.

On avait peine à imaginer le génie des hommes dépourvus alors d'outillages perfectionnés pour obtenir des travaux de haute précision.

Je fus impressionné par ces vestiges d'un passé qui remontait tout de même à 2000 ans.

Sur le même trajet, j'avais été ravi par le franchissement de la Medjerda, le seul fleuve important de la Tunisie, long de 350 kilomètres.

D'ailleurs, il me faut ajouter que ce cours d'eau fut le premier dont je fis ce jour-là la connaissance. Et ce ne fut pas là, ma plus grande surprise.

Ayant laissé le train poursuivre sa route vers le sud tunisien, nous avions hâte de trouver un coin ombragé et ce n'est pas le hall de la petite station du chemin de fer où nous avions mis pied à terre qui nous apporta la fraîcheur.

L'air flamboyait au-dessus des rails surchauffés. À chaque instant, il nous fallait essuyer nos visages ruisselants de sueur et je commençais à exprimer mon désagrément ; discrètement toutefois pour ne pas contrarier mon père, peu enclin à l'indulgence et qui me dit : « Nous ferons le plus vite possible ! ».

« Pour aller où ? », lui dis-je.

Il m'avait réservé une surprise de taille, mon éducateur paternel.

Avec un sourire malicieux, il me montra du doigt un bâtiment modeste, en rez-de-chaussée, située à moins de 100 mètres de la petite gare.

« Nous allons rendre visite au roi de France ! ».

« Père ! lui dis-je, il n'y a plus de rois dans notre pays devenu République. Le maître, à l'école, nous l'a bien dit ! ».

Arrivé devant cette construction sans éclat, je vis au-dessus de la porte d'entrée une inscription en lettres dorées : Saint-Louis.

On ne lui avait pas fait l'honneur d'un grand mausolée au roi de France !

Inquiet tout de même de mes réactions, mon père me fit des recommandations :

« Tu ne dois pas avoir peur », me dit-il !

« Le roi mort ne te fera aucun mal ! ».

« Sois sans crainte ! ».

Cependant, je me souvenais des leçons du Cours moyen. L'histoire de France de M. Lavisse disait bien que Saint-Louis, était mort de la peste, épidémie dont les gens moururent par centaines de milliers en 1270.

« Qui pouvait savoir, dis-je à mon père, si malgré le temps écoulé, il n'y a vraiment plus de danger à approcher le cadavre du défunt ».

« Non ! Il n'y a plus de dangers. Entrons ! ».

Alors, au centre du monument funéraire, je vis un long cercueil de verre où reposait depuis des siècles la dépouille de Saint-Louis.

Drapé dans son manteau royal étonnamment conservé, le corps momifié, le visage osseux parcheminé, les yeux clos aux longs cils très visibles, l'ensemble ne m'apparut pas terrifiant.

L'énorme couronne d'or ouvragé posée sur la tête du défunt roi lui conférait toujours sa majesté d'autrefois. Autre détail émouvant : la phalange osseuse de la main gauche repliée sur la poitrine portait toujours son alliance d'or.

C'était donc lui, ce roi célèbre du XIIIe siècle, Louis le Pieux, dont l'œuvre considérable étalée sur plus de quarante années consista à renforcer le pouvoir royal contre les grands vassaux en conquérant la Normandie, le Poitou, le Maine et l'Anjou, à réorganiser la justice. Sa réputation d'intégrité et de vertu faisait de lui un personnage d'image universelle dont l'instituteur du cours moyen m'avait appris qu'il rendait souvent la justice lui-même parmi ses sujets sous un chêne centenaire du bois de Vincennes, appelé plus tard Le Chêne Saint-Louis.

[NB. On sait aujourd'hui que le corps momifié décrit par Marius Autran ne pouvait pas être celui du roi Saint-Louis. D'une part, la tradition veut que Saint-Louis soit mort de la peste le 25 août 1270, mais on sait depuis que cette maladie ne refit son apparition en occident que vers 1347. Il serait donc plutôt mort de la dysenterie (en même temps que son jeune fils Jean-Tristan qui l'accompagnait) alors qu'il partait en croisade à l'assaut des musulmans. Par recoupements de plusieurs textes d'historiens, on apprend « qu'une partie des restes du roi (lesquels ?) aurait été enterrée en Tunisie, dans le tombeau de Saint Louis dont il est question ici. Une autre partie (entrailles) fut placée dans une urne située dans la Basilique de Monreale à Palerme. Son corps est amené à la basilique de Saint-Denis et y est inhumé le 22 Mai 1271 dans un tombeau d'or et d'argent ciselé qui disparait lors des troubles de la guerre de 100 ans. Le corps est ensuite dispersé pendant les guerres de religions et nombreux sont les édifices qui détiendront une relique du Saint. Seul un doigt aurait été sauvé et conservé à Saint-Denis. Enfin, des reliques conservées en Sicile furent ramenées en Tunisie lors de la consécration de la cathédrale Saint-Louis de Carthage à la fin du XIXe siècle, et finalement, lors de l'indépendance de la Tunisie, ramenées en France et déposées à la Sainte-Chapelle ». Alors, à qui appartenait le corps momifié, apparemment complet (visage osseux, couronne d'or, main repliée sur la poitrine portant une alliance d'or,...) visible dans son cercueil de verre et décrit par Marius Autran vers 1918-1920 ? (NDJCA)].

Quand nous quittâmes ce lieu sacré fréquenté par les rares touristes de l'époque, mon père me dit :

« Tu pourras être fier de dire autour de toi une rencontre avec un roi de France ».

Que de fois dans les jours qui suivirent cette journée à Carthage n'ai-je pas exprimé avec un orgueil tout de même légitime ce privilège rarissime auquel je me dois d'ajouter que pour la première fois de ma vie j'avais vu un être défunt.

« Oui, j'ai vu un roi de France, le roi Saint-Louis ».

Mes camarades de classe éclatèrent de rire en me disant :

« Quoi ? Mais Marius, ne te moque pas de nous. Voyons ! Tu sais bien qu'il n'y a plus de roi de France depuis la fondation de la République ; plus d'Empereur depuis 1870. Et puis Saint-Louis est mort en 1270 en route pour la dernière croisade ».

Alors, j'étais amené à raconter mon exploit grâce à mon père au cours de notre visite à Carthage.

« Bien sûr je n'ai pas vu le roi vivant, mais ce que vous ignorez, disais-je à mes interlocuteurs, c'est que Saint-Louis, mort de la peste en 1270, a été momifié et gardé sur le lieu du malheur avec tous les honneurs qu'on lui devait ». Et je conseillais à mes petits camarades de s'y rendre pour être bien convaincus de mon affirmation.

Cette journée à Carthage fut l'une des plus enrichissantes pour moi. Pensez donc ! Avoir vu dans la même journée un fleuve important, appris ce qu'était un aqueduc, rencontré un roi de France, appris la longue histoire des luttes entre Romains et Carthaginois pour assurer leur prédominance du commerce méditerranéen.

J'ai conservé de cette journée des souvenirs indélébiles et j'étais loin d'imaginer que vingt ans plus tard j'en illustrerai mes leçons d'histoire de l'Antiquité dans la première classe de 6e moderne à l'école Martini que j'eus l'honneur d'inaugurer.

En attendant le retour du tortillard, mon père décida de parcourir la campagne environnante, malgré l'ardeur de la canicule, à la recherche de quelque tâche d'ombre. La chaleur accablante ne nous permit pas d'aller bien loin dans les terrains de cultures céréalières terriblement appauvries par la sécheresse et le sirocco qui n'arrêtait pas ses méfaits depuis de longues semaines.

Même les buissons épineux et les figuiers de Barbarie s'efforçaient de survivre.

Nous nous apprêtions à prendre le chemin du retour quand tout à coup le soleil fut masqué par de gros nuages porteurs peut-être d'une pluie bienfaisante.

Hélas ! un spectacle ahurissant s'offrit à nos yeux.

Des millions de sauterelles agglutinées dans leur vol lourd s'abattirent non loin de nous sur un champ de céréales. Sans attendre la fin du spectacle, nous savions que ce fléau dont nous avions déjà connaissance apporterait la désolation dans les foyers des paysans tunisiens d'autant que dans cette période de l'histoire, on ne savait pas combattre la voracité de ces terribles insectes.

Et ce n'étaient pas les colonialistes huppés qui allaient plaindre les indigènes sinistrés.

« Ils peuvent s'en faire des ventrées disaient-ils. Les sauterelles ne sont-elles pas les crevettes du désert ? ».

Le petit train du retour nous ramena à Ferryville dans la soirée de cette journée si pleine d'enseignements par les curiosités les plus inattendues et les émotions profondes que je ressentis.

Dans l'année 1920, je compris que la vie des migrants seynois allait connaître de nouveaux bouleversements. La paix retrouvée, les activités de la construction navale devaient trouver un nouveau souffle à Toulon et La Seyne. Les travailleurs de Ferryville furent rapatriés dans la métropole où il y avait tant à faire pour réparer les sinistres de la guerre maritime.

Le tonnage des unités civiles et militaires avait tellement diminué !

« Il faut rentrer ! », disaient mes parents. Mon père s'y préparait, non sans amertume, car la vie tunisienne lui convenait fort bien. Il leur fallut penser à se séparer de leur modeste mobilier, de leurs bicyclettes, qui leur avaient permis de connaître tout le Nord tunisien.

Pendant l'interruption de mon séjour, je n'avais connu de la capitale Tunis que le palais du Bardo, aperçu de loin seulement. Alors il fut décidé à la maison d'une visite à Tunis où ma mère souhaitait faire acquisition de quelques souvenirs.

Dès son arrivée à l'Arsenal de Sidi-Abdallah, mon père eut le souci de comprendre ce qu'était la civilisation musulmane. Il fit l'acquisition d'ouvrages à caractères historiques et le soir à la veillée, en présence de nombreux amis, il nous contait l'histoire longue et douloureuse de ce pays qu'il affectionnait vraiment.

Au début du siècle, la capitale Tunis, qui avait succédé à Carthage, détruite par les Romains, comptait déjà 100 000 habitants (plus de 500 000 en 1956 - Ce nombre a été multiplié par 7 depuis). Je savais déjà, d'après les dires de Strabon, célèbre historien de l'Antiquité que depuis le IIIe siècle avant notre ère, la Tunisie avait été ravagée par les Turcs, les Grecs, les Vandales, les Romains, etc., etc.

Parlons seulement de Tunis et de son dédale inextricable de rues, une ville dont il nous semblait bien qu'aucun plan d'urbanisme n'ait été à son origine, un véritable labyrinthe !

Des indigènes affables nous apprirent que la population urbaine était composée d'Arabes, de Juifs, de Maltais, d'Italiens, de Grecs.

La ville haute avait été construite sur les flancs d'une colline dont le sommet s'appelait la Kasba. Elle avait été réservée aux Musulmans, ce qui explique qu'on l'appelait aussi la ville Maure. Comme dans la plupart des villes arabes, il existait un quartier juif dont les habitants ne sympathisaient guère avec les musulmans. Que de fois il fallait déplorer des rixes sanglantes dont les origines existaient depuis 2000 ans... et hélas sont loin d'être terminées.

Le but essentiel de notre visite à Tunis, ce ne fut pas la connaissance de l'art arabe dont nous avions déjà apprécié l'originalité et la finesse ; mais il fallait surtout ces marchés bien spéciaux qu'on appelait les souks.

Dans les ruelles étriquées et tortueuses, quelle agitation ! Une foule grouillante d'hommes, de femmes et d'enfants venait faire des emplettes et rechercher quelque fraîcheur, le dessus des ruelles étant couvert de treillages suffisants pour rompre l'ardeur des rayons solaires.

De la foule des acheteurs s'élevaient des langages gutturaux retentissants. Le choix des marchandises et surtout les prix provoquaient souvent des discussions orageuses à la limite de la turbulence : des enchères hurlantes, des tractations clandestines.

De part et d'autre, des ruelles s'étalaient, des marchandises d'une variété infinie et chacune offrait aux acheteurs des spécialités : fruits et légumes, céréales (blé, millet, sorgho) ; en priorité on trouvait des dattes, du miel, des olives, du couscous et aussi des cosses de caroubier desséchées dont les chevaux et les chameaux étaient friands. Les ruelles de l'artisanat furent celles qui fixèrent le plus longtemps notre attention.

Dans des échoppes et des réduits obscurs, nantis d'outils primitifs minuscules, des marteaux, des pinces, des burins étaient manipulés par de véritables artistes travaillant sur de petites enclumes. Nous étions véritablement émerveillés de les voir confectionner des objets d'art le plus souvent en cuivre jaune : lampes de chevets, vases gravés, colliers avec les fameuses mains de Fatma, cendriers, médailles, des plateaux. Parmi des produits recherchés par les acheteurs, on pouvait noter les éponges et le corail dont les pêcheurs spécialisés faisaient une exploitation lucrative sur les côtes orientales de la Tunisie.

Nous n'en finirions pas d'énumérer les produits artistiques tunisiens : tapis, reliures, lampes de Damas, tentures d'Egypte, objets d'ivoire, châles bariolés, pièces de soie aux mille reflets, babouches finement brodées, rouges chéchias.

À la symphonie des couleurs qui frappaient les regards se mêlaient les éclats d'un tohu-bohu infernal, les violentes odeurs de cuisine émanant des rôtisseurs de mouton, compensées tout de même par les vapeurs des souks à parfum.

Autres motifs de notre curiosité : Dans la foule houleuse et bruyante on voyait assez fréquemment des femmes énormes éprouvant les plus grandes difficultés à traîner leurs poids. On disait que c'étaient des juives, ce qui donnait déjà l'occasion de faire jaser les intoxiqués du racisme.

Par contre, à deux reprises, nous vîmes déambuler devant nous les hommes éprouvant de grandes difficultés à se déplacer à cause d'une jambe difforme atteinte d'un mal appelé éléphantiasis, maladie causant un développement excessif des tissus de la peau des jambes au point de leur donner une dimension éléphantesque. Après renseignement, il nous fut dit que ce mal se trouvait seulement dans les pays chauds.

Il nous fallut deux heures environ pour parcourir les souks, observer la qualité des marchandises, entendre les appels des brocanteurs, des fripiers, des camelots en tout genre, dans une ambiance surchauffée d'où s'élevaient des odeurs mêlées de fruits frais, de cuir verni, de gibiers faisandés qui vous prenaient à la gorge mais aussi du parfum de plantes aromatiques, de fritures de beignets, de miel qui chatouillèrent agréablement nos narines, au point qu'il nous fallut chercher une gargote pour nous restaurer et nous rafraîchir.

L'eau d'une gargoulette suintante nous apporta un grand réconfort pour vaincre la chaleur lourde et accablante subie depuis le matin. Malgré les désagréments de la chaleur excessive, d'une fatigue occasionné par les bousculades inévitables dans ce labyrinthe des souks tunisiens, il nous fallut reprendre le train du retour sur Ferryville, nos têtes toutes pleines de curiosités nouvelles, autant de souvenirs heureux dont nous savourions par avance le plaisir à les raconter à notre famille, à nos amis. Oui ! vraiment la Tunisie nous avait fascinés.

Revenons à ces années 1920-21 où la plupart des migrants seynois, surtout ceux ayant servi dans l'Arsenal de Sidi-Abdallah durent réintégrer la métropole.

L'armistice de 1918 conclu, la Tunisie entrait dans une nouvelle période de son histoire. Elle aussi devait panser les blessures de la guerre. N'avait-elle pas à déplorer la mort de 10 723 jeunes combattants sacrifiés pour la défense de leur mère patrie, de dizaines de milliers de blessés handicapés ?

La vie économique, terriblement ralentie, la misère des indigènes accrue, le mécontentement aigu des rebelles du sud-tunisien insoumis depuis les accords du protectorat, toujours prêts à affronter les unités militaires françaises en alerte permanente, le ralentissement considérable des affaires dont souffraient les commerçants et artisans ; autant de raisons qui allaient favoriser les courants d'opinions en faveur de l'indépendance.

Les syndicats de toutes les corporations agissaient dans ce sens. Les grèves se multipliaient. Le principal mouvement anticolonialiste, le Néo-Destour multipliait ses structures dans tout le pays, organisait la résistance, imprimait des journaux, éduquait le peuple en majorité misérable. Tout cela en dépit de la répression brutale de la Régence.

La plus grande publicité fut réservée à l'appel du Président américain Wilson qui déclara après l'armistice de 1918 : Le droit absolu des peuples à disposer d'eux-mêmes, tandis que l'historien Ahmed Kassab affirmait dans la presse tunisienne : « L'histoire montre qu'un peuple vaincu ne désarme jamais en son esprit et en son cœur, et quand le moment est venu tôt ou tard, il mobilise toutes ses forces pour arracher ses droits à la dignité et à la liberté ».

Les chefs de l'opposition parmi lesquels on entendait souvent le nom de Bourguiba revenaient sans cesse sur l'exclusion des indigènes des bonnes terres. Ils déclaraient :

« Il n'y a pas un seul tunisien intelligent qui ne comprenne les avantages d'une colonisation sérieuse, laborieuse et honnête ; mais si la colonisation est utile même pour les tunisiens l'accaparement des bonnes terres est un cheminement vers leur ruine.

« Nous appartenons à une race, à une religion et à une civilisation qui valent en gloire historique n'importe quelle civilisation des peuples anciens et modernes.

« Or, si nous sommes tombés en décadence, comme tant d'autres peuples célèbres et puissants, cela ne veut pas dire que nous soyons des dégénérés.

« Il ne serait donc en bonne politique être question de nous appliquer la fameuse théorie des races supérieures et des races inférieures.

« On devrait s'attacher plutôt, de plus en plus, à faire des indigènes des amis et des associés ».

Le mouvement revendicatif de la métropole française prenait des proportions inquiétantes pour la bourgeoisie des industriels, des affairistes, des colonialistes et le peuple tunisien en était bien informé comme il savait que les patriotes marocains préparaient de leur côté une guerre véritable pour la conquête de leur indépendance.

L'ambiance conviviale que mes parents connurent à leur arrivée sur le sol tunisien, commençait à se détériorer et mon père, que ses pressentiments n'avaient point trompé, acceptait de mieux en mieux son retour dans son pays natal.

L'autorité maritime lui donna toutes les facilités, ainsi qu'à ses nombreux amis, de rejoindre Toulon par la marine de guerre.

Au printemps de l'année 1921, ce fut le croiseur Jules Michelet qui nous ramena en France par un temps superbe et une Méditerranée des plus pacifiques.