|

|

L'enseignement à La Seyne-sur-Mer (1789-1980) |

|

|

|

L'enseignement à La Seyne-sur-Mer (1789-1980) |

|

De 1905 à 1920, l'École Martini s'affirme

Nous avons vu comment, après un demi-siècle de luttes idéologiques, de guerres ruineuses et de changements politiques profonds, la IIIe République finit par triompher et avec elle l'Enseignement public laïque.

Nous avons également évoqué les répercussions sur le plan local des fluctuations des courants d'opinions et des conflits au sein des municipalités, jusqu'à ce que la loi de 1905 consacre la séparation de l'Église et de l'État.

À partir de 1887, après avoir plus que doublé les disciplines d'enseignement, il fallut aux organisateurs de l'école publique apporter des changements aux méthodes pédagogiques afin de les rendre plus vivantes et plus attrayantes.

Il était alors nécessaire de bousculer la routine scolaire qui imposait aux enfants la récitation de formules et de textes, même s'ils n'en connaissaient pas l'exacte signification. L'Enseignement public se trouvait en quelque sorte héritier des méthodes utilisées par les congréganistes.

Pensons un moment aux jeunes élèves de l'Externat Saint-Joseph qui, récitant en chœur leur prière clamaient : " Je vous salue Marie, pleine de grâces... et Jésus le fruit de vos entrailles est béni ".

" Le fruit de vos entrailles " ! Que pouvait bien suggérer cette expression dans la tête des jeunes garçons ? Ou mieux, que pouvait être pour eux " l'Immaculée conception " ?

On pourrait multiplier les exemples.

Le désir de rénovation des protagonistes d'un enseignement moderne se heurtait à cette routine, à cette pédagogie du psittacisme (1).

(1) Psittacisme (du grec psittakos, perroquet) : répétition mécanique de phrases, de notions que le sujet n'a pas comprises, qu'il n'a pas pensées.

À la décharge des maîtres, il faut dire aussi que ces méthodes de récitation collective leur permettaient de maintenir un semblant de discipline dans des classes aux effectifs pléthoriques.

Qu'on en juge à la lumière de cet exemple précis :

Au cours de sa séance du 29 juin 1902, le Conseil municipal réuni sous la présidence du Maire Julien Belfort, demanda aux autorités académiques le dédoublement des dixième, onzième et douzième classes de l'école des filles dans le but d'en créer une treizième. La délibération précisait qu'il était urgent de satisfaire à cette demande en raison de la croissance des effectifs. En effet, la dixième classe comportait quatre-vingts élèves, la onzième en recevait quatre-vingt sept et la douzième quatre-vingt seize. Vous avez bien lu : QUATRE-VINGT SEIZE élèves !

Comment était-il possible aux maîtresses de travailler efficacement ?

Que les jeunes enseignantes ou enseignants d'aujourd'hui essaient d'imaginer ce qu'ils pourraient faire d'utile dans leur classe avec des effectifs trois fois plus élevés que les leurs... qui sont pourtant encore trop lourds.

Et ces tâches ingrates, parfois même inhumaines, étaient cependant accomplies par un personnel à qui la foi laïque inébranlable avait été inculquée dans les Écoles normales.

Aussi, pendant que la classe entière récitait des tables de multiplication, des règles de grammaire, les nomenclatures du livre de géographie ou les grandes dates de l'histoire de France, c'était un moment de défoulement pour les jeunes tandis que le maître ou la maîtresse, assis à leur bureau, prenait quelque repos.

Il en sera ainsi pendant longtemps encore.

Et pourtant, depuis le XVIe siècle avec Montaigne (2), au XVIIIe siècle avec Jean-Jacques Rousseau (3) et bien d'autres, la pédagogie aurait pu inspirer des conseils de ces éducateurs de talent dont les méthodes novatrices se proposaient de faire comprendre d'abord et d'apprendre ensuite.

(2) Montaigne (Michel Eyquiem de) - 1533-1592 - Magistrat, Montaigne avait dès 1572 groupé ses réflexions sur ses lectures et ses voyages dans un ouvrage dont sa vie est le noyau et nommé " Essais " (1580), qui évolua et se développa jusqu'aux trois livres parus en 1588. Il est persuadé que la connaissance, la culture et la jouissance de soi permettent d'établir des lois mentales universelles et que " chaque homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition ".

Mais il y a toujours un grand écart entre les théories et leur application. Nous le vérifions une fois encore à l'époque dont il est ici question puisqu'il faudra plus de dix ans, après qu'aient été promulguées les lois fondamentales de l'Enseignement public laïque, pour que soient formés des éducateurs valables et en nombre suffisants. Plus de dix ans pour dégager des budgets nationaux les crédits nécessaires aux constructions scolaires et ramener les moyennes d'effectifs par classe à un niveau supportable.

À la difficulté de donner à l'Enseignement des cadres compétents, des locaux confortables et suffisants, s'en ajoutait une autre : il fallut compter aussi avec le personnel en place que l'on ne pouvait renvoyer et qui demeurait fidèle aux méthodes du passé.

Mais, nonobstant les obstacles de toutes sortes, l'École laïque avait pris un bon départ. Ses structures se renforçaient chaque année.

Situation de l'École Martini à l'aube du XXe siècle

Quand débute notre siècle, les locaux de notre école Martini avaient-ils bénéficié de transformations profondes ? Comment l'enseignement y était-il dispensé ? L'école jouait-elle un rôle efficace dans notre localité ? Autant de questions auxquelles il m'est possible de répondre avec précision, grâce aux témoignages de mon père, de mes oncles et de nombre de nos concitoyens du quatrième âge, dont Monsieur Joseph Beretta, dont les souvenirs demeurent vivaces et dont les relations faites de vive voix sont l'objet des pages suivantes.

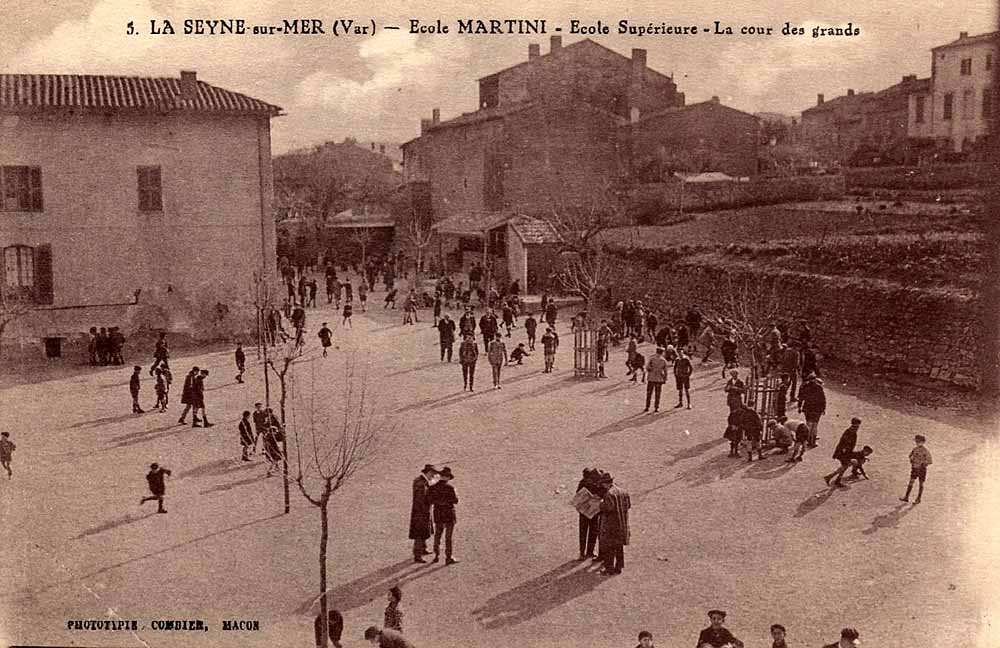

" L'École Martini était déjà considérée comme la grande école de La Seyne, par rapport à l'école de Filles de la rue Clément Daniel, aux maternelles de la rue d'Alsace et du Boulevard Jean Jaurès et par rapport aux projets naissants d'une école à deux classes aux Sablettes.

Avec ses classes supérieures (première, deuxième et troisième année), elle était déjà le pôle d'attraction des écoles environnantes : Saint-Mandrier, Ollioules, Six-Fours, Sanary et Bandol. Après qu'ils aient passé le Certificat d'Études primaires, les élèves des localités susnommées parmi les plus sérieux et qui souhaitaient ou pouvaient pousser leurs études y étaient détachés.

Officiellement on l'appelait École primaire et École primaire supérieure professionnelle. Familièrement on disait École des Monsieurs pour la différencier des écoles dirigées par les Frères Chrétiens ou les Pères Maristes.

Elle comportait 12 classes primaires ainsi réparties : 4 classes donnaient sur la cour Nord (Voir le plan, à la fin du chapitre VIII), 8 autres classes occupaient le bâtiment principal. Il y avait une classe enfantine et un cours supérieur ce qui donnait 14 classes au total ".

À l'examen des délibérations des Conseils municipaux de l'époque, nous avons vu qu'il était nécessaire chaque année de dédoubler une classe ou deux. Les mêmes nécessités s'imposaient à l'école de filles.

Le corps du bâtiment principal avait été édifié au XIXe siècle par la transformation de l'Hôtel de la Dîme qui se situait à l'emplacement du sous-sol utilisé pendant longtemps comme salle de conférences, salle de fêtes, salle de réunion pour les ouvriers des chantiers et plus tard comme gymnase. La plupart des terrains occupés par l'école faisaient partie autrefois du presbytère et la grande cour (parcelle 630) était l'emplacement du premier cimetière de la Ville. On sait qu'autrefois, la plupart du temps, les cimetières avoisinaient l'église.

Quand le transfert des sépultures se fit à l'emplacement actuel, il fut possible de disposer de 2.000 m2 pour la grande cour et 1.000 m2 pour la petite, appelée cour Nord.

À partir de 1905, l'accroissement des effectifs fut très rapide. Il se fit au détriment de l'Enseignement privé confessionnel qui était demeuré payant. Le développement de la classe ouvrière dont les salaires de misère n'auraient pas permis aux familles de travailleurs de payer l'instruction de leurs enfants, contribua largement au développement de l'école Martini et d'autres écoles qu'il avait fallu ouvrir (école du Boulevard Fort Caire, qui deviendra l'école François Durand, aujourd'hui baptisée École Émile Malsert).

|

|

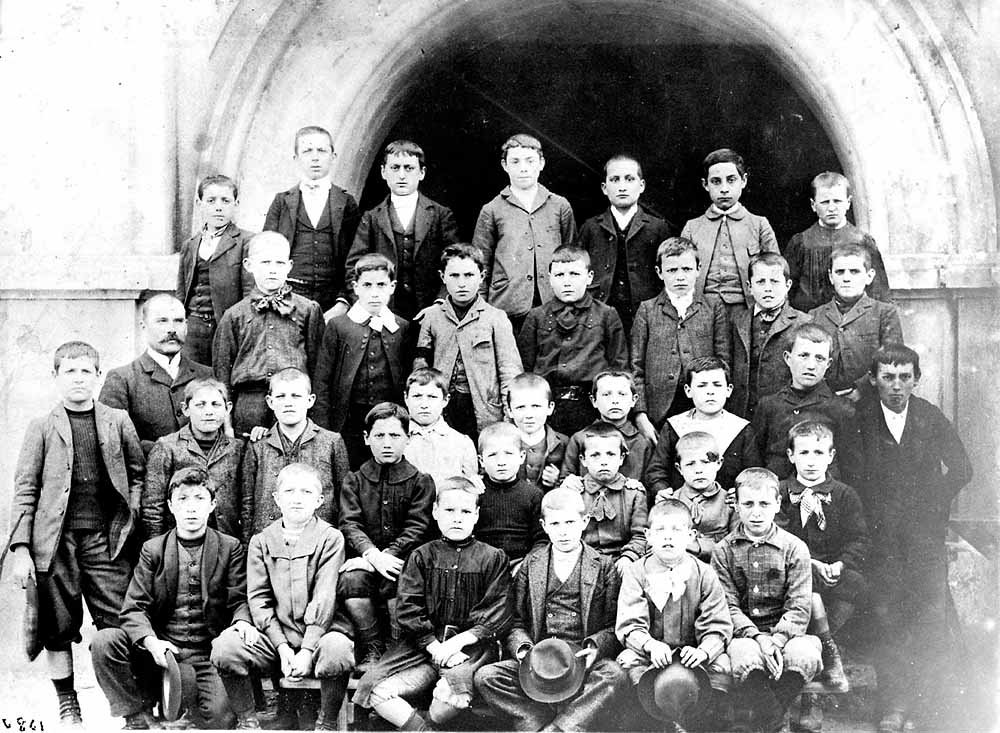

A la rangée du haut, 3e à partir de la gauche, on reconnaît Joseph Augias, oncle de Marius Autran, qui sera incorporé au 312e R.I. en 1915, très grièvement blessé en 1916 près de Verdun, Croix de guerre et Médaille militaire. Le maître, M. Aillaud, se trouve à la rangée du dessous, 1er à partir de la gauche. |

|

| École Martini en 1911 - Encore la classe de M. Aillaud |

Toute la partie hachurée du plan joint à la fin du chapitre VIII et qui est attenante à l'église et en bordure de la rue Jacques Laurent représente des bâtiments ajoutés au fil des années en prolongement de l'édifice principal. Ces constructions n'avaient rien d'esthétique, elles ont été bâties au fur et à mesure des besoins. On les utilisa tantôt pour l'école primaire supérieure, tantôt pour l'école primaire, mais surtout pour les ateliers : ajustage, menuiserie, chaudronnerie auxquels il fallut adjoindre également des salles de dessin industriel.

Des locaux déjà vétustes et malsains

Lorsqu'on se plaçait devant le corps du bâtiment principal en regardant vers le nord, on avait à main droite une aile qui abritait, de plain-pied la cantine et au premier étage une salle de classe et le logement de la concierge.

À main gauche, une autre aile recevait le bureau de Monsieur le Directeur, une autre classe qui faisait le pendant à l'aile droite. Entre ces deux ailes s'étendait un préau recouvert d'une toiture en tôle ondulée.

Le corps principal du bâtiment contenait quatre classes au rez-de-chaussée, très mal éclairées, quatre classes au premier étage, auxquelles on accédait par un escalier central.

|

|

|

Face au bureau de Monsieur le Directeur, contre les maisons les plus anciennes du quartier Cavaillon, s'élevait un grand monument qui rappelait un tombeau antique, avec un grand escalier pour y accéder : c'étaient les latrines - en ce temps-là, en ne disait pas encore les W.C. Les latrines étaient flanquées d'une fosse septique qui ne devait pas jouer son rôle véritable, car les émanations obligeaient le service municipal à se déplacer fréquemment. Cette fosse n'avait été creusée que partiellement à cause de la nature rocheuse du sous-sol et il avait donc fallu la surélever pour lui donner une contenance plus grande. Une chape de ciment posée par-dessus lui servait de couvercle. Malgré l'envie qu'ils en avaient, on interdisait aux élèves de jouer sur cet édifice. Un préposé municipal venait en faire la vidange assez souvent. Mon père me disait que de tout temps, c'était pour les enfants un spectacle désopilant.

En dépit des recommandations de Monsieur le Directeur, qui demandait que la vidange se fît le jeudi, lorsque les classes vaquaient, le préposé ne tenait aucun compte de ces désirs et venait les jours de classe. C'était, paraît-il un petit bonhomme à pantalons de velours qui tombaient comme une tenture au-dessous de son abdomen et se terminaient en accordéon sur chaque pied.

On ne l'aurait pas touché avec des pincettes... et pour cause ! Je crois bien qu'il s'appelait Finette.

Il arrivait avec un cheval cagneux attelé à une espèce de réservoir cylindrique monté sur deux roues, nanti à sa partie supérieure d'un énorme entonnoir largement évasé dans lequel il vidait peut-être cinquante fois le contenu d'un seau attaché au bout d'une corde et avec lequel il puisait la vidange.

Inutile de dire que ce spectacle et les odeurs nauséabondes qui l'accompagnaient provoquaient l'hilarité générale des élèves que le maître de service avait bien du mal à tenir à l'écart. Chacun bouchait ses narines avec son mouchoir en poussant des exclamations bruyantes. Mais le rire atteignait son comble quand, le plein étant fait, le véhicule s'acheminait vers la sortie. Avec les cahots imprévisibles du réservoir roulant, des éclaboussures propulsées par l'entonnoir béant se répandaient dans tous les azimuts. Et il se trouvait toujours parmi les élèves un garnement qui poussait le plus timide de ses condisciples pour l'exposer aux projections nauséabondes. La chaussée recevait aussi le trop plein et le véhicule répandait sa puanteur à travers toute la cour.

Je peux ajouter maintenant, pour n'avoir pas à le répéter par la suite, que j'ai été témoin de ce spectacle encore dans les années de la guerre, vers 1943. Ce n'était plus alors le même employé, mais il arrivait que le travail s'effectuât encore un jour de classe. Toutefois le seau avait été remplacé par une pompe et le véhicule était motorisé.

Incontestablement, il y avait eu des progrès... matériels, mais le manque d'hygiène était toujours manifeste.

Au début du siècle, donc, les salles de classe étaient équipées du matériel jugé nécessaire à l'époque. Les bancs de bois n'étaient pas très luxueux. Certains, très longs, recevaient quatre ou six élèves et l'accès à la place respective de chacun d'eux était parfois malaisé. Ces mêmes bancs étaient à tel point serrés les uns contre les autres dans les classes que le passage du maître dans les travées était difficile, ce dont les élèves les plus turbulents n'étaient pas fâchés.

Les manuels scolaires en usage avaient été édités sous la surveillance vigilante des Ministres de l'instruction publique de l'époque. Ainsi furent diffusés les programmes de 1882 qu'appliquèrent un corps enseignant compétent et dévoué, prenant sa tâche à cœur malgré les difficultés qu'il rencontrait.

Pendant plus de trente ans, les Seynois connaîtront, comme la plupart des Français, la Grammaire Augé, l'Histoire de Lavisse, la Morale de Poignet et Bernat, etc...

Les maîtres insistaient beaucoup sur l'enseignement de l'Instruction civique, de la morale et exaltaient l'amour de la Patrie.

La IIIe République naissante, dirigée par une bourgeoisie qui se voulait libérale, s'efforçait de faire des Français des citoyens attachés à leurs institutions, mais aussi de bons soldats pour les défendre. D'autant que les dirigeants républicains et radicaux disaient bien aux Français que la République leur avait apporté la Paix et le bonheur, mais ils oubliaient de dire qu'après la chute du Second Empire, c'est bien sous la IIIe République que la bourgeoisie française conquit son immense empire colonial : acquisition de l'Afrique équatoriale, pacification du Sahara par la soumission des Touaregs, occupation la Tunisie en 1881 puis du Dahomey et de la Côte d'Ivoire, soumission de la Mauritanie, guerre du Tonkin (1885), occupation de Madagascar (1895), puis du Maroc (1907-1912). Autant de dates d'exploits guerriers, soit dit en passant, que la génération d'écoliers 1920 dont je fus, devait apprendre et réciter par cœur, exploits accomplis pour la Gloire de la République, mais surtout pour le plus grand profit des Sociétés d'exploitation, de transports et d'échanges.

J'étais encore un petit enfant, mais le souvenir des chansons patriotiques que mes aînés chantaient est resté gravé dans ma mémoire. Ma jeune mère, qui n'avait que vingt-quatre ans quand la première guerre mondiale éclata, me chantait ces chansons d'époque dont j'ai retenu des bribes : Flotte petit drapeau ! Flotte ! Flotte bien haut ! Symbole d'espérance..., ...Le soleil luit, la route est large, le clairon sonne la charge..., ...Nous n'auront plus l'Alsace et la Lorraine..., Le chant du départ, ...Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau...

Il n'y a aucun doute - on assistait sans le savoir à la mise en condition d'un peuple en vue de la revanche que les tenants d'un chauvinisme exacerbé attendaient depuis la défaite de 1870.

Pendant ce temps, l'École Martini poursuivait son ascension.

Malgré les créations et les dédoublements des classes effectués en 1905 et 1910, Martini accueillait huit cent cinquante élèves, alors que ses locaux ne pouvaient théoriquement en recevoir que six cent cinquante.

À l'école de filles de la rue Clément Daniel, les difficultés étaient encore plus grandes. La capacité d'accueil normale était de six cents élèves et l'école en recevait neuf cents.

La lourdeur des effectifs n'empêchait pas les maîtres de prendre leur tâche à cœur.

Le tandem Aillaud-Guigou préparait les élèves au Certificat d'Études Primaires. Dans leur classe, la discipline rigoureuse qu'ils appliquaient était sous-tendue par le fait que la seule idée de n'avoir même qu'un échec au Certificat à la fin de l'année scolaire leur était insupportable.

Leur dévouement est devenu légendaire chez les Seynois qui les ont connus. Mais l'administration de l'Instruction publique n'appréciait pas à leur juste valeur les efforts déployés alors pour les succès grandissants de l'École publique.

Les propagateurs laïques du Var

Ici, il convient, je pense, de citer intégralement le texte d'un vœu adopté par le Conseil municipal en 1912. Ce vœu lui avait été adressé par un groupe républicain intitulé Les propagateurs laïques du Var. Il fut transformé en une délibération qui demandait :

Ce texte est significatif. Non seulement le personnel enseignant recevait un salaire dérisoire - en moyenne quatre-vingt-dix francs par mois - mais il n'avait pas les moyens de se défendre.

Et cependant, sa tâche devenait de plus en plus pénible par le fait de l'accroissement des effectifs.

On en trouve la trace dans une délibération du Conseil municipal qui demande, le 2 mars 1912, la création d'un dix-septième emploi d'instituteur à l'école de garçons et celle d'un quatrième emploi à l'école de l'avenue Fort Caire - que l'on appelait alors École Pissin. La Municipalité signale que, faute de places, beaucoup d'enfants sont refusés.

À la maternelle de la rue d'Alsace, l'effectif est alors de cent quatre-vingt-quatre enfants répartis en deux classes : soixante-treize élèves dans la première et CENT ONZE dans la seconde. Madame la Directrice Rose Azibert demande la création d'une troisième classe.

Comme on la comprend !

Mais revenons à l'école Martini où le cours supérieur dirigé par M. Blain opérait une sélection en vue de l'entrée des élèves à l'école primaire supérieure.

Ceux, parmi les élèves du cours supérieur, qui ne désiraient pas poursuivre leurs études et dont les parents n'avaient pas les moyens suffisants pour les maintenir à l'école, entraient dans la production chez des artisans ou dans les métiers de la terre ou de la mer.

Les autres, plus favorisés, pouvaient espérer suivre les trois années de l'école primaire supérieure couronnées par l'obtention du Brevet d'Études Primaires Supérieures (B.E.P.S.). Après quoi, nan de ce diplôme, ils pouvaient prétendre à accéder à divers concours : École Normale d'Instituteurs, Poste, Contributions, etc. autrement dit, parvenir à un emploi de petit fonctionnaire. C'est d'ailleurs ce que la loi Guizot (4) avait prévu : former au moyen des écoles primaire supérieures les cadres subalternes de la République. Les cadres supérieurs, susceptibles d'atteindre les sommets de l'Administration, devaient passer par les lycées où l'on préparait son baccalauréat en vue des concours aux grandes écoles. Pour les petits Seynois parmi les plus doués pour la poursuite de leurs études, cela signifiait qu'il fallait aller à Toulon ou même à Marseille et à Aix. Mais avec quel moyens ?

(4) Voir Chapitre 2 (" De la Loi Guizot à la Loi Falloux ") et note (2) de l'Introduction.

Les professeurs de l'école primaire supérieure avaient reçu une excellente formation : M. Romanet, professeur de Lettres, était titulaire d'une licence de Philosophie. MM. Pierre et Gueirard étaient également licenciés, mais en Mathématiques et Sciences. On trouvait encore à l'école primaire supérieure, au dire de mes anciens, d'excellents professeurs comme MM. Julien, Terrin et Piot, comme M. Boyer, Professeur de dessin industriel, M. Riou, Professeur de gymnastique, M. Silvy, Professeur de musique.

Entre 1920 et 1940, je devais y retrouver plusieurs d'entre eux. Nous en reparlerons dans le prochain chapitre.

L'enseignement général était complété par l'enseignement du Travail manuel, ce qui était une excellente chose.

On ne pouvait encore parler d'Enseignement technique, mais il était prévu qu'en cas d'échec aux concours, les élèves devaient savoir manipuler des outils et s'orienter vers un métier manuel. Il n'a jamais été déshonorant pour quiconque de savoir tracer, découper, percer, raboter, ajuster, etc.

L'emploi du temps prévoyait deux heures hebdomadaires de travaux manuels pour les élèves de première, deuxième et troisième années.

Il existait alors trois ateliers : menuiserie, ajustage et chaudronnerie, dirigés respectivement par MM. Zali, Hugou et Sauvaire.

À cette époque, l'électricité n'étant pas vulgarisée, l'outillage mécanique était réduit à sa plus simple expression. On enseignait aux élèves l'usage des outils traditionnels.

Ainsi les menuisiers apprenaient à scier, à raboter, à entailler et à assembler, les ajusteurs à limer, à percer et à fileter, tandis que les chaudronniers étaient initiés à l'emboutissage, à l'aplanissage, à la soudure et au cintrage.

Les uns et les autres se familiarisaient avec des outils simples. Même si leurs intentions n'étaient pas d'opter plus tard pour un métier manuel, ils auraient tout de même reçu une initiation au bricolage, ce qui n'est pas négligeable dans la vie courante.

L'atelier de chaudronnerie, qui fonctionna deux ans après celui d'ajustage et celui de menuiserie, avait été construit en bordure de la rue Jacques Laurent. Il était éclairé par deux fenêtres donnant sur la cour et par trois fenêtres faisant face aux bâtiments appartenant aux Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul - aujourd'hui école maternelle Anatole France.

Les autres ateliers étaient assez bien éclairés, mais en automne et en hiver, quand la nuit tombait vite, il n'était pas facile d'y travailler. On utilisait alors des lampes à pétrole ou à carbure. Mais, même avec cela, il n'était pas possible aux élèves de faire un travail de précision.

Ce sont également les lampes à pétrole qui éclairaient les classes à partir de seize heures, l'hiver, et jusqu'à dix-sept heures trente pour assurer le fonctionnement des études du soir.

Je vous laisse à penser les efforts que chacun devait faire pour écrire correctement sur son cahier à la lueur blafarde et vacillante de ces lampes. Nos anciens évoquent aussi plaisamment les odeurs de pétrole qui imprégnaient tout dans leur entourage, y compris leur sarrau d'écolier. Il est vrai qu'en arrivant chez eux, le soir, les mêmes inconvénients se retrouvaient puisqu'en ce début de siècle, le courant électrique ne pénétrait pas encore dans tous les foyers.

Le chauffage des locaux était assuré au moyen de poêles en fonte dont les tuyaux traversaient parfois une grande partie de la classe, de manière à permettre une meilleure répartition de la chaleur. Mais une grande longueur demandait un grand nombre de raccords. Il en résultait une certaine fragilité de l'installation.

Le préposé municipal au chauffage qui devait ramoner régulièrement les tuyaux, accumulait quelquefois des retards dans sa tâche. Alors, quand le tirage devenait insuffisant et que les yeux des élèves larmoyaient à cause de la fumée qui envahissait la classe, le maître lui-même démontait les tuyaux, les battait avec une bûche et recueillait la suie dans un journal. S'il lui arrivait de confier ces travaux au plus grand de ses élèves, il se trouvait toujours un farceur pour bourrer de chiffons les coudes du tuyautage. Vous devinez le résultat : le poêle rallumé fumait de plus belle. La classe entière toussait, crachait, éructait et se frottait les yeux. Il fallait ouvrir les fenêtres. Le froid pénétrant dans la classe provoquait des manifestations collectives d'un autre genre. Il fallait que le maître se donne beaucoup de mal pour rétablir l'ordre. D'ailleurs, cette récréation improvisée se terminait généralement par une punition collective.

Même quand le tirage du poêle était correct le chauffage demeurait insuffisant. Chaque classe, en effet, recevait une dotation en combustible qui se limitait à UN SEAU de bois ou de charbon POUR LA JOURNÉE. Même en réduisant le tirage, il n'était pas possible de chauffer la classe tout un jour. Les enfants souffraient du froid. C'est pourquoi, nombreux étaient ceux qui portaient des bas, des galoches et de grosses pèlerines en drap. Ajoutons que l'on ignorait à l'époque les bienfaits d'une nourriture équilibrée. Le manque de vitamines était la cause d'engelures qui atteignaient les pieds, les doigts et les oreilles. Que de désagréments heureusement disparus aujourd'hui dans notre pays !

Vers les années 1911, la Municipalité passa un contrat avec une société qui se proposait de distribuer à la fois le chauffage au coke et l'éclairage au gaz.

Cet éclairage au gaz, je l'ai connu dans les années 1920. Il n'était pas d'une grande efficacité. J'ai souvenance que la pâle lueur des becs Auer, insuffisante pour la grande salle de classe, créait bien des difficultés aux élèves qui restaient à l'étude du soir pour y faire leurs devoirs.

Les installations au gaz furent cependant conservées, même après l'installation du réseau électrique, comme dépannage, car l'électricité manquait souvent.

Pour compléter ce panorama de la vie scolaire au début du siècle, disons quelques mots des congés. Ils étaient répartis de la façon suivante : deux jours pour la Toussaint, douze jours pour la Noël, un jour pour Mardi-gras, douze jours pour Pâques et un jour pour le 14 juillet. Les grandes vacances s'étalaient du 1er août à la fin septembre.

Malgré la canicule, les élèves étaient tenus de fréquenter l'école pendant le mois de juillet... jusqu'au 31 inclus.

Mais les maîtres n'exigeaient plus la même cadence de travail. Jusqu'à la fête nationale du 14 juillet, ils procédaient à des révisions du travail fait dans l'année, avec des problèmes et des dictées qui se faisaient en général le matin. L'après-midi était consacré au dessin libre, à des chants, à ce que l'on appelait alors des matières secondaires.

Les récréations duraient longtemps...

Le Directeur lui-même n'était plus très exigeant sur les présences. Les fêtes locales qui duraient plusieurs jours au début de juillet attiraient forcément les jeunes. Alors les effectifs des classes s'amenuisaient. Finalement, rares étaient les héros qui franchissaient encore le portail de Martini au 31 juillet.

|

|

Le Petit Var, 10 juillet 1928 |

Vers la fin de l'année 1912, les bruits de guerre se répandirent avec une telle ampleur que tout le monde s'attendait au déclenchement du cataclysme. C'est qu'entre 1875 et 1914 de nombreux actes de guerre sont à signaler. Pour notre région, il faut rappeler les multiples explosions de navires de guerre dans le port de Toulon. Ils ne furent pas tous causés par des défaillances techniques. L'espionnage allemand s'attaquait à la flotte française alors redoutable.

Après la catastrophe du Magenta, les explosions des poudrières de Lagoubran en 1899, puis celle du cuirassé Iéna en 1907 et du cuirassé Liberté en 1911, firent des centaines de victimes. Ajoutons à cela d'autres catastrophes qui touchèrent le sous-marin Vendémiaire et le croiseur Jules-Michelet.

On ne pouvait qu'y voir les signes avant-coureurs d'une conflagration générale.

Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès (5) fut assassiné. La consternation gagna la France et, entre autres, notre population seynoise qui avait pu entendre sa grande voix retentir à la Bourse du Travail, peu de temps avant sa mort.

(5) Jaurès (Jean) - Homme politique, historien et philosophe - 1859-1914. Il fut élu député du Tarn en 1885, mais battu aux élections de 1889, il revint à l'enseignement et prépara sa thèse de doctorat en philosophie. Sa philosophie peut se définir comme un panthéisme évolutionniste. A nouveau élu député en 1893, il lutta pour l'unité du mouvement socialiste. Il devint en 1905, un des chefs de la S.F.I.O., après avoir fondé, en 1904, le journal L'Humanité. Il prit part aux grandes batailles socialistes : lois pour l'enseignement laïc, lois ouvrières, etc. Violemment opposé à la politique colonialiste et à la guerre, il fut assassiné par un nationaliste, R. Villain en 1914. Son socialisme, prenant en compte l'antagonisme de classe décrit par Marx, ne se fondait pas moins sur la conviction que l'on pourrait passer en une évolution révolutionnaire d'une démocratie républicaine à une démocratie socialiste par le renforcement de la classe ouvrière. il n'était pas favorable à la notion de dictature du prolétariat.

Ce ne sera que beaucoup plus tard, dans les années d'après-guerre, quand on fera des bilans, quand on établira les responsabilités du massacre, que je comprendrai le rôle éminent du grand tribun socialiste à la générosité légendaire.

Mon père m'expliqua les raisons de son assassinat, mais je ne pouvais pas comprendre que l'on puisse tuer un homme qui voulait le bien de l'humanité tout entière.

Le déclenchement des hostilités qui survint peu après, entraîna des perturbations dans la vie de notre localité, comme partout ailleurs et le fonctionnement de nos écoles s'en ressentit.

De nombreux maîtres furent mobilisés. On les remplaça par des suppléants tout jeunes et par de nombreuses institutrices. S'il fut une époque où on trouvait inconvenant de faire travailler des femmes dans les écoles de garçons, il fallut bien constater que c'est grâce à elles que le fonctionnement des établissements scolaires fut assuré normalement. D'ailleurs, de nombreuses jeunes filles comme Mlles Carlier, Montpellier, Dragon, Ducros, etc., nanties de leur brevet élémentaire, devinrent par la suite des institutrices titulaires.

Ce n'est pas tellement des restrictions alimentaires que la population eut à souffrir. Quelques denrées furent rationnées, comme le sucre, le café, le pétrole, mais tout le monde mangeait à sa faim. Rien de comparable avec la situation que nous connaîtrons sous l'Occupation lors de la seconde guerre mondiale.

Dès le début de l'offensive allemande, d'affreuses nouvelles parvinrent à la Municipalité. Hélas ! des morts, des blessés ! Il fallait prévenir les familles. C'étaient alors des scènes déchirantes dont les échos se répercutaient dans tous les foyers.

On comprend que pour la Municipalité, les problèmes scolaires passèrent au second plan.

Le patronage laïque sis au boulevard du 4-Septembre fut transformé en hôpital militaire et l'Association des Femmes Françaises, qui devint La Croix-Rouge Française, accueillit les premiers blessés qui venaient en convalescence au bord de la mer.

Des secours d'urgence furent accordés aux familles des victimes. Nos archives locales nous apprennent que dès 1915, une association de mutilés se créa à La Seyne et que la Municipalité se fit un devoir de la subventionner.

Le coût de la vie augmentait rapidement. Déjà on entendait parler des spéculateurs qui raréfiaient volontairement certaines denrées. Les crédits prévus pour la construction ou même la réparation des écoles furent employés à d'autres fins. Les retards dans les équipements scolaires allaient donc s'accentuer. Aucune construction nouvelle d'école ne se fit pendant la guerre.

Cependant, au début de 1914, la Municipalité avait envisagé des achats de terrains en bordure de la route de Reynier, au quartier Saint-Roch, en vue d'y construire une école de huit classes - quatre pour les garçons et quatre pour les filles. Avec la guerre, cela resta à l'état de projets.

Le 30 octobre 1915, le Conseil municipal délibéra en vue de louer à bail la propriété Cartier appartenant aux Hoirs Pissin, dans le but d'y construire une école. Cet immeuble, situé en bordure de l'avenue François Durand, devait remplacer les locaux vétustes loués plus anciennement à Mlle Rose Sicard où deux classes provisoires avaient été installées.

Il faudra donc attendre la fin de la guerre pour que les problèmes scolaires soient examinés plus sérieusement. Mais alors, le Ministre de l'Instruction publique se penchera avec beaucoup plus d'attention sur les régions de l'Est et du Nord qui furent en grande partie dévastées.

Nous verrons plus loin comment, entre 1920 et 1940, le problème des constructions scolaires fut considéré par les autorités académiques et municipales.

En attendant, les batailles faisaient rage sur tous les fronts. Après la bataille de la Marne, la guerre des tranchées, puis l'offensive de Verdun, la contre-offensive de 1918 ramena les Allemands aux portes de Paris. J'écoutais attentivement les conversations de mes grands-parents avec lesquels je vécus pendant plusieurs années. Ils étaient bien inquiets sur l'issue de la guerre.

Mes parents se trouvaient alors en Afrique du Nord où le danger ne les menaçait qu'au moment de la traversée de la Méditerranée. Deux de mes oncles étaient au front. L'un deux, grièvement blessé à Verdun, nous raconta des choses terribles pendant sa convalescence. Bien entendu, je rapportais à mes camarades toutes les nouvelles sensationnelles apprises de la bouche même des combattants.

Alors, nous étions pris par une espèce de folie et il nous arrivait de jouer à la guerre.

Chaque jour nous apportait des nouvelles dramatiques. Des bateaux sautaient sur les mines et de nombreux Seynois qui ont fait la guerre dans la marine ont participé à la bataille des Dardanelles. Mais combien ne sont pas revenus, disparus au front ou dans le fond des mers, avec l'Amiral Charner, le Charlemagne, le Bouvet et bien d'autres navires coulés.

Que de souffrances endurées ! Que de deuils cruels !

La vengeance nous tenaillait, nous, les petits écoliers. Nous en faisions, des caricatures de Guillaume II, avec son casque à pointe et sa moustache aux extrémités relevées ! Son corps, sur nos dessins, était toujours transpercé par la baïonnette d'un poilu.

Lorsqu'en 1918 la débâcle allemande se dessina, un sentiment nouveau gonfla nos jeunes poitrines et chaque matin nous nous réjouissions en répétant les nouvelles heureuses rapportées par la presse ou par les permissionnaires.

Je n'étais pas encore à l'école Martini quand fut connue la nouvelle de l'Armistice. Je fréquentais alors la petite école à deux classes construite sur l'isthme des Sablettes.

Inutile de dire la joie délirante de toute une population après quatre années de cauchemar que la France avait connues. À l'école des Sablettes, je crois bien que pendant plusieurs jours, le travail scolaire se fit au ralenti. On chantait, on dansait et les récréations prolongeaient.

À l'école Martini et partout ailleurs, il en fut de même.

Maintenant, on attendait le retour des vaillants poilus.

La démobilisation renvoya les soldats dans leurs foyers, à l'exception de ceux qui devaient occuper la Rhénanie.

Hélas ! Plusieurs centaines de Seynois ne revinrent jamais. Pour la première fois, j'entendis dans les conversations des expressions toutes nouvelles comme pupille de la nation, orphelin de guerre, mutilé de guerre ou Mort au Champ d'Honneur.

Notre vocabulaire d'écolier s'était enrichi d'une multitude de termes se rapportant aux choses de la guerre comme obusier, mortier, tank, dreadnought, grosse Bertha, Zeppelin, Shrapnel, Taube, char d'assaut, etc.

Des noms de soldats de nationalités diverses comme Tommies, Bersaglieri, Uhlans, Dragons, Fusiliers marins, etc. nous étaient désormais bien familiers.

Nous étions incapables de situer sur la carte les lieux où s'étaient déroulées des batailles célèbres, mais entendre prononcer leur nom faisait lever en nos jeunes têtes des visions apocalyptiques : Verdun, où quatre cent mille soldats avaient trouvé la mort, avec ses forts : Douaumont, Fort de Vaux... On parlait aussi beaucoup des Éparges, du Chemin des Dames, de Dixmude, de Caporetto, que sais-je encore ?

Au mois de novembre 1919, de grandes cérémonies furent organisées partout en France. À La Seyne, comme ailleurs, on rassemblait des foules, des orateurs à la voix palpitante vantaient les mérites des Anciens combattants. Une souscription fut lancée pour édifier un monument aux morts, où l'on graverait dans la pierre le nom des victimes. Il fallut attendre deux ou trois ans, effectuer un référendum dans la population, car les avis étaient partagés sur l'emplacement du futur monument qui devait recevoir le nom des TROIS CENT SOIXANTE TREIZE morts Seynois et des huit disparus.

On disait que cette guerre serait la dernière, qu'il était impossible que de telles horreurs se reproduisent à l'avenir. On parlait d'une croisade mondiale pour la Paix.

Dans nos écoles, les maîtres, surtout ceux qui avaient souffert dans leur chair, évoquèrent pendant plusieurs années, avec des chiffres à l'appui, les conséquences catastrophiques de la première guerre mondiale.

Ils nous montraient des documents illustrés comme celui représentant une colonne de squelettes revêtus d'une capote et portant le casque de guerre, un fusil sur l'épaule. Ce dessin était accompagné d'une légende qui disait : La marche funèbre. La colonne de squelettes se perdait à l'horizon et le commentaire précisait : " Si les morts de la guerre, alignés par rangs de quatre, pouvaient défiler à la cadence d'un bataillon par sept minutes et demie, le cortège funèbre passerait sans arrêt pendant quatre-vingt-un jours et quatre-vingt une nuits ".

Un autre dessin qui s'intitulait La farandole macabre représentait des squelettes casqués se tenant par la main et faisant le tour de la terre. Il était accompagné par le texte suivant :

" Si les morts de la guerre se tenaient par la main dans une immense et macabre farandole, ils feraient plus de la moitié du tour de la terre, au cinquantième parallèle qui traverse la France ".

Des tableaux chiffrés établissaient des comparaisons effrayantes : 1 393 000 morts pour la France, 1 700 000 pour la Russie, 1 950 000 pour l'Allemagne, 1 542 000 pour l'Autriche-Hongrie, 870 000 pour l'Angleterre et ses colonies, etc. Au total, DIX MILLIONS de morts.

J'avais peine à imaginer l'énormité des chiffres.

Les pertes de la Marine étaient aussi impressionnantes. Tout cela s'exprimait en millions de tonnes, en milliards de francs... (cinquante milliards de francs de l'époque), en nombre de bateaux envoyés par le fond, estimé, d'ailleurs, à cinq mille environ.

D'autres documents montraient les progrès de la guerre à travers les siècles, en prenant comme exemple la guerre de sept ans, les guerres de la Révolution, les guerres napoléoniennes qui, naturellement avec les progrès de la technique, devenaient de plus en plus meurtrières. La guerre de 1914-1918, avec dix millions de morts, avait battu tous les records.

Des pacifistes avaient fait de savants calculs pour savoir ce qu'on aurait pu faire d'utile pour l'humanité avec l'argent englouti dans le massacre.

Et ils énuméraient des quantités de villes, d'hôpitaux, d'écoles que l'on aurait pu construire.

Tout cela m'impressionnait beaucoup, mais je ne pouvais pas mesurer, pas plus que mes camarades, la gravité du désastre que notre pays - et les autres - avait connu.

Les journaux progressistes publiaient des statistiques effroyables qui donnaient de façon très précise le nombre des disparus, des mutilés d'un membre, de deux, trois et même quatre, ainsi que le nombre des veuves et des orphelins.

Si, aux lendemains de l'Armistice la fête s'était prolongée, il fallut bien que les survivants reprennent leurs activités et leur place dans la production. La vie, dans le pays, retrouvait son cours normal.

Cependant, les conséquences de la guerre allaient se faire sentir pendant des années. Pour certains, elles furent irréparables.

Mais à tous les malheurs qui avaient frappé les Français et entre autres, les Seynois, allait s'en ajouter un autre.

En 1918-1919 éclata une épidémie d'une grippe dite grippe espagnole, véritable fléau dont on disait qu'il provenait de mouvements de troupes et de populations d'Afrique et du Moyen-Orient.

Des centaines de Seynois en moururent et c'était là une conséquence inattendue du conflit mondial.

On n'arrêtait pas de parler de la guerre. Les poilus rescapés de la grande tuerie ne pouvaient effacer de leur mémoire les épreuves terribles qu'ils avaient subies.

Un matin, en me rendant à l'école, je vis des jeunes qui collaient hâtivement des affiches au bas de la rue Martini, tout près de l'église. Elles représentaient un marin enchaîné jeté au fond de la cale d'un bateau. Le texte exigeait sa libération.

Mon père m'apprit le soir qu'il s'agissait des événements de Mer Noire. Le gouvernement français, avec Clemenceau (6) à sa tête voulait participer à l'écrasement de la jeune république des Soviets.

(6) Clemenceau (Georges Benjamin) - 1841-1929 - D'abord médecin, il entra dans la vie politique au lendemain des journées révolutionnaires du 4 septembre 1870 et devint maire du 18e arrondissement de Paris. Député radical, il participa à la chute de nombreux ministères, soutint la candidature du Général Boulanger, puis s'opposa à sa tentative de dictature. Il fut dreyfusard, publiant le J'accuse de Zola dans son journal en 1898. Il soutint alors la politique de séparation de l'Église et de l'État. En 1917, il fut appelé par Poincaré à la tête du Gouvernement et restaura au prix d'une sanglante répression dans les rangs de l'armée où sévissait le découragement et la désertion, la confiance de la nation. Mais en 1920, il fut battu aux élections résidentielles s'étant attiré par son intransigeance l'hostilité de la droite comme de la gauche au Parlement. Dès lors il consacra la fin de sa vie à voyager.

Il avait envoyé des navires de la Marine de guerre afin d'intervenir contre les révolutionnaires russes qui voulaient en finir une bonne fois pour toutes avec la tyrannie des Tsars, avec la misère, avec l'esclavage, avec la guerre...

Hélas pour Clemenceau et ses complices, leur plan fut déjoué par la révolte des marins qui se produisit en Mer Noire en 1919. Un grand nombre d'entre eux furent emprisonnés dont des dizaines de Seynois et de Toulonnais.

Mais l'intervention française se solda par un échec complet.

Chaque jour, il nous était donné de voir se traîner dans les rues des mutilés, des handicapés. De nombreux Seynois de la génération de mon père que je connus dans mon enfance, portaient les stigmates d'affreuses blessures à leur visage, comme l'instituteur Colombani qui enseigna à l'école Martini et à l'école François Durand, ou M. Rébuffat, employé municipal.

D'autres avaient été amputés d'une jambe, comme le libraire, M. Pons, le marchand de journaux M. Gauthier, ou M. Perot. Ils se déplaçaient péniblement grâce à une jambe artificielle.

Certains n'avaient pu s'adapter à une prothèse et utilisaient des béquilles, comme Marro, dit Macaron. Excellent joueur de boules, il passait ses après-midi sur la place des Esplageolles.

Il m'impressionnait toujours, mais je le regardais avec curiosité quand il jouait, se tenant sur une béquille, posant l'autre à terre pour envoyer sa boule. Il ne portait donc pas de jambe de bois, et s'était accommodé de deux béquilles. La moitié droite de son pantalon, repliée à la hauteur du genou, était fixée par une épingle anglaise.

J'imaginais alors les souffrances endurées sur ces champs de bataille où le sang coula pendant quatre années consécutives.

Parmi les instituteurs de Martini, M. Vacchero avait été blessé à la jambe, M. Mouré, lui, avait respiré des gaz toxiques. Il en souffrit périodiquement jusqu'à la fin de ses jours.

De la guerre, il en était sans cesse question : à l'école à la maison, dans la rue. Mais aussi il était de plus en plus question dans la presse progressiste, sur les affiches dont les militants d'extrême gauche couvraient les murs, dans les conversations, autour de moi, dans ma famille, sur les places publiques, des marchands de canons, des affairistes de la reconstruction dans les régions sinistrées, des colonialistes capitalistes et profiteurs en tout genre, de Poincaré-la-guerre (7), etc.

(7) Poincaré (Raymond) - 1860-1934 - Avocat célèbre au barreau de Paris, député en 1887, sénateur en 1903, et plusieurs fois Ministre, il s'abstint de prendre position pendant l'affaire Dreyfus, faisant ainsi figure de modéré. Président du Conseil en 1912, il adopta vis-à-vis de l'Allemagne une position ferme. Élu à la Présidence de la République en 1913, il soutint la politique étrangère de la droite. C'est sa fermeté qui entraîna le déclenchement de la guerre en juillet 1914, d'où son surnom de " Poincaré-la-guerre ". Il se fit le champion de l'Union sacrée pendant la guerre et devant les difficultés rencontrées sur le front en 1917, il appela Clemenceau pour redresser la situation. À la fin de son mandat, il fut encore élu sénateur, puis Président du Conseil et en 1926, c'est avec cette charge qu'il rétablit la situation financière du pays.

J'entendais souvent répéter la fameuse phrase d'Anatole France (8) : " On croit mourir pour la Patrie, on meurt pour les industriels ".

(8) Anatole France : voir note (3) de l'Avant-Propos.

" Les voilà les responsables de la guerre ! - disait-on partout - Ce sont ceux-là qu'il faut mettre hors d'état de nuire ! " Et dans ma jeune tête, confusément, je caressais l'espoir que les hommes finiraient bien par comprendre et par s'entendre.

À la fin de l'année 1920, un vent de déception souffla à Seyne comme un peu partout en France. J'entendis parler d'un congrès tenu à Tours et qui s'était terminé par la division des forces de progrès (9).

(9) Congrès de Tours : Congrès du Parti socialiste - 25-31 décembre 1920 - qui marqua la scission entre partisans de la IIe et partisans de la IIIe Internationale et aboutit à la création du Parti communiste français (Section Française de l'Internationale Communiste) et la Section Française de l'Internationale Ouvrière (S.F.I.O.) ou Parti socialiste.

Je pris mon atlas pour situer la ville de Tours. Cela, évidemment, ne me disait pas grand chose.

L'un de mes oncles, particulièrement exalté, vint à la maison un dimanche matin. Il dit à mes parents : " À Tours, il fallait suivre Marcel Cachin ! (10) Si tous les peuples avaient fait comme les Russes, si les travailleurs, les prolétaires du monde entier avaient rallié la IIIe Internationale (11), avec des hommes comme Lénine (12) à leur tête, on en aurait fini avec les capitalistes, les profiteurs... et par conséquent avec la guerre ".

(10) Cachin (Marcel) - 1869-1958 - Membre du Parti ouvrier Français dès 1891, il prit part au congrès socialiste d'Amsterdam en 1904, puis de Paris, lors duquel fut créée la S.F.I.O. Député en 1914, il se rallia à la politique d'Union Nationale. Lors du Congrès de Tours en 1920, il se rangea du côté de la fraction socialiste majoritaire (communistes) et adhéra à la IIIe Internationale. Directeur de L'Humanité de 1918 à 1958, il fut membre du bureau politique du PCF et sénateur. Il devint député en 1946.

(11) Internationale : Nom donné aux organisations des partis ouvriers ayant pour but la transformation des sociétés capitalistes en sociétés socialistes, et l'unification de celles-ci dans une fédération mondiale. La Ie Internationale fut fondée à Londres le 28 septembre 1864. La direction du mouvement fut assurée par Karl Marx. En 1867, les anarchistes de Bakounine s'y joignirent à ce moment d'où ils furent exclus en 1872 pour fonder une Internationale anarchiste. La IIe Internationale fut fondée à Paris en 1889 (la Ie Internationale avait été dissoute en 1876). Elle regroupait tous les partis sociaux-démocrates d'Europe. Tout en réaffirmant la doctrine marxiste de la lutte des classes, elle privilégiait la république parlementaire à la dictature du prolétariat que préconisait Lénine. Lors du conflit mondial, les socialistes votèrent les budgets militaires et ne suivirent pas l'appel de Lénine qui invitait à transformer " la guerre Capitaliste en guerre civile " (Avril 1916). La IIIe Internationale ou Komintern fut fondée en 1919 par Lénine à Moscou. Elle se voulait l'héritière des meilleures traditions Internationalistes et la force directrice du mouvement ouvrier mondial et fut dominée par le Parti communiste soviétique. Elle fut dissoute par Staline en 1943. La IVe Internationale fut fondée par Trotski au Mexique en 1937 et coordonna l'action des partis communistes anti-staliniens.

(12) Lénine : (Vladimir Ilitch Oulianov, dit) - 1870-1924 - Sa vie et son œuvre sont celles d'un militant révolutionnaire qui ne cessa d'approfondir les principes théoriques du marxisme pour les appliquer à la pratique. Membre de cercles marxistes, fondateur de l'Union de lutte pour la libération de la classe ouvrière (Saint-Pétersbourg 1895), il commença à critiquer le subjectivisme idéaliste de la doctrine des populistes (Mikhalovski), lui opposant l'idée d'une union des ouvriers et des paysans en vue du combat révolutionnaire (Ce que sont les amis du peuple, 1894) et une étude marxiste sur le Développement du capitalisme en Russie (publié en 1899). Installé à Genève en 1900, il créa avec Plekhanov le premier journal marxiste russe Iskra, l'étincelle). Pour lutter contre l'économisme des " marxistes légaux " qui limitaient l'action de la classe ouvrière à des revendications économiques et exaltaient la spontanéité des masses, il formula sa première théorie d'un Parti marxiste, de son organisation et de son rôle d'élément directeur dans le combat politique révolutionnaire du prolétariat (Que faire ? 1902). Chef de la majorité bolchevique du Parti ouvrier social-démocrate russe, il fit voter dans son programme la nécessité de la révolution socialiste et de la dictature du prolétariat contre l'opportunisme des mencheviks. L'initiative historique des masses lors de la révolution de 1905, durant laquelle il rentra en Russie, fut pour Lénine l'occasion d'une réflexion approfondie sur les principes d'organisation du Parti et sur la tactique révolutionnaire ; contre les mencheviks, alliés de la bourgeoisie, il affirma que le prolétariat devait garder le contrôle de la révolution démocratique bourgeoise, tout en combattant pour la réalisation de la démocratie prolétarienne. Exilé lors de la réaction de Stolypine (1907), Lénine dénonça le renouveau de l'idéalisme philosophique qu'elle suscita et réaffirma les principes fondamentaux du marxisme qu'il approfondit par l'analyse critique de la dialectique hégélienne. Par ailleurs, sa lutte contre le révisionnisme aboutit à la formation du Parti bolchevik indépendant et de son journal La Pravda (1912). Lors de la Première guerre mondiale, il appliqua la dialectique matérialiste à l'étude du problème des nationalités et du développement des contradictions du capitalisme à sa phase monopoliste (L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme, 1916) ; constatant l'inégalité de son développement dans les divers pays, il conclut à la possibilité d'une victoire de la révolution socialiste en un seul pays, contrairement à la thèse de la révolution universelle ; il donna pour mot d'ordre au Parti bolchevik " la transformation de la guerre Impérialiste en guerre civile ". Revenu en Russie après la Révolution de 1917, il exposa le programme de lutte pour le passage de la révolution démocratique à la révolution socialiste et la théorie marxiste de l'Etat et de la dictature du prolétariat, l'État et la Révolution (1917). Organisateur de l'insurrection des forces révolutionnaires d'octobre 1917, il fit adopter par le IIe congrès des soviets le décret de Brest-Litovsk sur la Paix (mars 1918), celui sur la terre, abolissant le droit à la propriété des grands propriétaires fonciers, et fut élu président du Conseil des commissaires du peuple. Jusqu'à sa mort, il se consacra aux premières étapes de la construction du socialisme sur le plan économique, politique, militaire et culturel. Il ne cessa de lutter contre ce qu'il appelle les dangers de l'opportunisme révisionniste, ceux du gauchisme sectaire et dogmatique et de la bureaucratie, pressentant les conflits futurs entre les principaux chefs du Comité central du Parti, Staline et Trotski. Faisant du marxisme une doctrine créatrice qui " s'instruit à l'école pratique des masses ", Lénine lui apporta une contribution décisive par ses analyses économiques, sociales et politiques, sa revalorisation du rôle de la théorie et de la conscience socialistes et par sa création du parti bolchevik, qu'il voulut fortement discipliné et comportant des révolutionnaires professionnels. Il fut à la fois le théoricien, le stratège et le tacticien de la Première révolution socialiste.

Il me montra du doigt et repris avec force : " Ce petit fera la deuxième guerre mondiale ! "

Je suivais du regard les visages empreints de gravité. J'étais loin de penser que ces paroles révélatrices trouveraient un jour, vingt ans plus tard, l'expression d'une cruelle réalité.

Retour au Sommaire de l'Histoire de l'École Martini

Retour à la page d'accueil du site

|

|

|

© Jean-Claude Autran 2021