|

|

|

|

Excursion du 22 février 1948 : Visite des Forges et Chantiers de la Seyne.

Rassemblement à 9 h. 30 devant la porte principale des Forges et Chantiers. Chefs : MM. Gaignebet et Lesage.

En l'absence de M. Lesage, malade, M. Baudoin dirigea l'excursion très réussie. 25 participants.

M. l'Ingénieur Perron, Chef du Bureau des Études, nous a donné de nombreuses, claires et intéressantes explications, en particulier sur les salles des machines, des soudures électriques et à tracer, ainsi que sur un cargo bananier en construction.

Le repas fut pris au Cercle des Travailleurs, au café offert par M. Taglioli, M. le Colonel Giraud fit un brillant exposé des opérations du siège de Toulon par l'armée révolutionnaire en 1793. Dans l'après-midi, des scouts se joignirent à nous pour visiter, sous la conduite du Colonel Giraud, les emplacements des Batteries des Hommes sans Peur, des Chasse-Coquins, et le fort Napoléon ex-Mulgrave ou Petit Gilbraltar.

(Extrait du Bulletin N° 22 - Avril 1948).

Analyse par M. GIBOIN de la brochure de M. GAIGNEBET sur les Chantiers de La Seyne.

Notre Président, M. Gaignebet, vient de publier une brochure sur les Chantiers de La Seyne que nous avons visités l'an dernier Il en a offert un exemplaire à notre bibliothèque, aussi nous nous proposons de vous présenter une analyse sommaire.

Cette plaquette comprend 48 pages de grand format. Elle est illustrée d'une double page en hors texte et de deux plans, l'un de 1829, l'autre actuel.

Une première partie comporte un historique des Chantiers Navals de La Seyne depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours ; le passé glorieux est évoqué, les ruines récentes sont racontées, mais aussi les résultats déjà remarquables de la reconstruction.

Une deuxième partie est consacrée à la construction du navire depuis le jour où la commande est passée jusqu'à celui du lancement et même à l'armement complet de la nouvelle unité.

La troisième partie « Le labeur humain » étudie d'abord la répartition des 2850 travailleurs entre les divers ateliers, ensuite la structure professionnelle depuis les apprentis et les manoeuvres jusqu'au personnel de Direction et même au Conseil d'Administration, puis vient l'examen des liens géographiques unissant le personnel à la Région.

Pour terminer, la conclusion dégage les caractères essentiels de l'entreprise et des tableaux d'ensemble éclairent la renaissance remarquable de la Marine Française.

Dans la Préface M. le Recteur Blache définit très justement dans quel esprit géographique le travail a été rédigé.

Il n'existait pas de travail convenable sur cette grosse industrie varoise. Cette lacune est heureusement comblée. M. Gaignebet a réussi à clarifier une foule de renseignements techniques, aussi les éloges que lui décerne M. le Recteur dans la Préface nous paraissent très justifiés. Nous y ajoutons nos félicitations.

La brochure est en vente en librairie au prix de 100 frs, mais sur le prix de vente de celles qui seront prises ici, 50 frs iront à la caisse de la société. M. Gaignebet nous les cède au prix coûtant.

(Extrait du Bulletin N° 34 - Mai 1949).

Dimanche 7 Mai 1950. Visite au Cabinet d'Histoire Naturelle du Collège Sainte-Marie de La Seyne.

Cette visite avait été organisée par notre regretté collègue M. Payan. Il devait nous en faire les honneurs. Hélas ! la mort l'avait atteint auparavant, mais, pendant tout le temps où nous sommes restés au collège, son souvenir a plané au milieu de nous. Le chanoine Bouvet, R.P. Supérieur, et notre collègue M. Georgeot, nous ont piloté aimablement au milieu des collections de ce véritable muséum. Il est l'oeuvre patiente des professeurs de La Seyne qui ont su y intéresser leurs Pères missionnaires des îles d'Océanie, ainsi que leurs anciens élèves repartis dans les différentes parties du monde. Chaque branche des sciences naturelles : archéologie, ethnographie, botanique, minéralogie, géologie, zoologie y est richement représentée. Cette visite a été très fructueuse aussi bien pour les spécialistes que pour les profanes de notre société.

(Extrait du Bulletin N° 43 - Juillet 1950).

À quelle époque la presqu'île de Sépet était-elle encore une île ? - Formation de l'Isthme des Sablettes, étude présentée par M. GIBOIN et faite par Mme GIBOIN en réponse à la question posée par les élèves de la 6e Nouvelle du Collège Tessé.

(D'après les Notes et les Cahiers de feu M. Joseph, ingénieur principal des Directions de Travaux de la Marine).

A. - D'après les textes consultés il est question de l'Île Sépet :

B. - Il n'est plus question de l'Île Sépet :

À la lecture de ces textes, il apparaît donc que de 1630 à 1657, l'Isle Sépet s'est transformée en presqu'île de Sépet sans formalité administrative ou acte notarié connus.

C. - Comment s'opéra cette transformation ?

La tradition populaire l'explique ainsi : Le passage étroit (difficile en hiver) à gué en été, devenait de plus en plus nécessaire et fréquenté depuis l'installation du Lazaret. On eut l'heureuse idée de piqueter ce gué avec des branches fraîchement coupées et même racinées des tamaris poussant naturellement sur le rivage voisin et former avec le sable ramené contre ces piquets une sorte de remblai. Ces branches vivantes entrelacées et noueuses prirent racine dans le sol, arrêtant le sable des dunes venant du S-O, résistant aux flots, et aux vents par leurs ramures basses et rasantes. Sans doute, le hasard heureux voulut qu'aucun raz-de-marée ou grosse tempête ne vint perturber cette plantation pendant plusieurs années. Ainsi le banc de sable fixé et retenu par les tamaris en pleine végétation s'étendit en hauteur et en largeur formant un vrai terre-plein et l'isthme des Sablettes sur lequel passe maintenant une route goudronnée.

(Extrait du Bulletin N° 49 - Avril 1951).

Excursion du 16 Mars 1958 au S.-E. de La Seyne, par le Colonel GIRAUD.

(...) Au cours de l'excursion furent reconnus les emplacements des Batteries célèbres des Hommes-Sans-Peur, des Braves, et des Jacobins, qui participèrent au siège de Toulon en 1793.

(Extrait du Bulletin N° 114 - Avril 1958).

Excursion du 27 Avril 1958 dans la Sud de la Presqu'île de Sicié, par le Colonel GIRAUD.

(...) Après déjeuner à la source du « Pinsot » (Pin parasol, en Provençal), les plus alertes de notre groupe suivent le sentier de chèvres qui conduit, à mi-pente des falaises sud du Mai, à l'ancienne batterie édifiée par un replat sur l'ordre de Bonaparte, en 1794. Il était alors chargé, après la reprise de Toulon, de la réorganisation de la défense du littoral provençal. On trouve là, allongés par terre, 3 canons de fonte de gros calibre. L'un d'eux porte encore, assez visible, l'inscription « Liberté - Égalité - Creusot - 1793 ». (...)

(Extrait du Bulletin N° 115 - Mai 1958).

Excursion du 26 janvier 1964 au Vieux Six-Fours, par M. JOUGLAS.

Nous étions une vingtaine de participants, devant la Collégiale Saint-Pierre de Six-Fours, par une belle journée ensoleillée.

Sur cette colline, couronnée actuellement par un fort, existait depuis les premiers siècles un village qui resta florissant jusqu'au début du XVIIIe siècle. BONNAUD et BOTTIN retrouvèrent vers 1908 de nombreuses traces d'habitations gallo-romaines sur tout le pourtour de la colline.

Après un exposé sur les limites de l'ancienne communauté de Six-Fours, telles qu'elles sont définies par une charte de l'an 1156 des Abbés de Saint-Victor, seigneurs du lieu, et qui englobaient alors en plus du territoire actuel de Six-Fours-la-Plage, ceux de La Seyne et de Saint-Mandrier, nous voyons sur un plan quelle était la forme de l'ancien village, au XVIIe siècle, avec ses rues, ses 7 églises et chapelles, son château, ses 2 enceintes fortifiées (On trouvera l'histoire du Grand Six-Fours dans le livre publié par M. François JOUGLAS en 1963 : « Histoire du Vieux Six-Fours », 112 pages, 22 ill. et plans. Prix : 5 F.).

Le circuit commença par une visite détaillée de la Collégiale Saint-Pierre : d'après les documents existants, c'est à la fin du Xe ou au début du XIe siècle que l'église romane actuelle a été construite : orientée de l'est à l'ouest elle a la forme d'une croix. Ses voûtes, à plein cintre, paraissent anormalement basses, par suite du rehaussement du sol en 1608 de 1 mètre cinquante. L'autel principal dédié à Saint-Pierre est remarquable par sa simplicité : un bloc de pierre de plus de 2 m. de longueur forme table, reposant par son centre sur une seule pierre verticale. Cette église romane fut agrandie au début du XVIIIe siècle et perpendiculaire-ment à son axe par une église gothique beaucoup plus vaste et comportant 6 chapelles.

L'ensemble des deux églises forme un contraste saisissant : Une première partie basse, en voûte, obscure, une deuxième nef svelte, bien dégagée avec ses faisceaux de colonnettes et largement éclairée. L'église érigée en collégiale en 1650 est riche en oeuvres d'arts de toutes sortes : tableaux, sculptures, stalles du choeur, etc..., et dont malheureusement l'état d'abandon navre tous les amateurs des vieilles choses du passé.

Après la traversée des 2 cimetières, ce fut le tour d'horizon en suivant le sentier qui longe les hautes murailles du Fort (construit de 1875 à 1881) et d'où l'on ne se lasse pas d'admirer le spectacle merveilleux dans toutes les directions : rade de Toulon et La Seyne, gorges d'Ollioules et Bandol, Le Brusc et les Embiers, la colline de Notre-Dame du Mai et la presqu'île de Saint-Mandrier. Au passage, nous pouvons remarquer les ruines des anciennes chapelles Saint-Elme et Saint-Roch et du poste de guet qui assurait en liaison avec la tour de Sicié, la protection contre les invasions des Sarrazins. Des restes encore imposants de la première enceinte fortifiée dominent la route qui nous ramène devant la collégiale Saint-Pierre.

M. REGAIGNON donna au cours de la promenade de nombreuses explications géologiques sur la formation de notre terroir et les différents minéraux qui composent la colline de Six-Fours.

Très agréable excursion qui permis à un certain nombre des participants de déjeuner devant un site enchanteur.

(Extrait du Bulletin N° 150 - Janvier-Février 1964).

Une fabrique de soude aux Embiez, par F. JOUGLAS.

Les îles des Embiez situées à la pointe ouest de la commune de Six-Fours-la-Plage, ont appartenu dès le Xe siècle aux Abbés de Saint-Victor de Marseille, qui en tiraient déjà du sel.

En 1827, le propriétaire en était un Monsieur CAGNIARD, de Marseille qui demanda à y installer une fabrique de soude « factice ». C'est par ordonnance du 2 mai 1827 que le Roi de France Charles X, après avis de l'inspecteur des Forêts, du directeur général de l'administration des douanes et du Conseil d'État autorisa cette fabrique malgré les oppositions formulées par les habitants de la commune de Six-Fours lors de l'enquête de commodo et incommodo.

Nous allons voir ce qu'était vers le milieu du XIXe siècle la fabrication de la soude. Les définitions ci-après sont tirées du dictionnaire universel Larousse en 15 volumes paru en 1865.

La Soude est le nom vulgaire du Genre Salsola, de la tribu des salsolacées, comprenant une quarantaine d'espèces, qui croissent dans les lieux maritimes des régions tempérées. Il s'agit d'herbes à feuilles alternées, à fleurs solitaires ou géminées, axillaires et apétales. Deux variétés : la Salsola soda et la Salsola kali étaient même cultivées pour la fabrication de la soude par incinération. Le sel que l'on retire des cendres de la soude était dit « soude naturelle ». Ce produit ou carbonate de soude était utilisé pour la fabrication de la verrerie, des savons, et sous forme de certains dérivés en pharmacie ; il était rare et cher.

Il fallut attendre les résultats des expériences du chimiste français Leblanc à la fin du XVIIIe siècle pour obtenir la soude directement du sel marin. Son procédé consiste à décomposer le chlorure de sodium par l'acide sulfurique, puis à chauffer le sulfate de soude ainsi obtenu avec du charbon et du carbonate de chaux. Sans entrer dans les détails, il faut savoir que ces réactions dégagent à l'état de gaz de grandes quantités d'acide chlorhydrique, qui à l'époque n'était pas récupéré.

Ce procédé permettait d'obtenir de la soude à bas prix et en quantité illimitée. La première fabrique de soude artificielle fut créée en 1790 à Saint-Denis, près de Paris, et dans notre région à Septèmes dans les Bouches-du-Rhône.

Aux Embiez où l'on produisait déjà la soude en ramassant puis en brûlant les différentes plantes qui y poussaient en abondance on voulut aussi utiliser le procédé Leblanc. L'ordonnance du 2 mai 1827 précisait toutefois que l'usine composée de huit fours et de douze chambres de plomb ne devrait être mise en route que sous la condition expresse de condenser le gaz acide « muriatique » (ancienne appellation de l'acide chlorhydrique) au moyen d'un appareil qui absorbe les vapeurs et d'avoir en outre un long canal voûté dont l'eau serait toujours renouvelée, et aboutissant à une cheminée. La propriété du gaz chlorhydrique d'être un des corps les plus solubles dans l'eau que l'on connaisse, aurait dû faciliter les choses.

En fait la fabrique fonctionna pendant près de 3 ans, puis à la suite d'un changement de propriétaire et un arrêt de la production, lorsque l'exploitation fut reprise en 1833, l'absorption des vapeurs fut très incomplète et de nombreuses réclamations de la part des propriétaires de la commune de Six-Fours furent transmises d'abord au Préfet du Département du Var, puis au Ministère de l'Intérieur. Le procès dura jusqu'en 1847, soit pendant 14 années où à la suite de multiples pétitions de la population de Six-Fours de nombreuses expertises furent faites ainsi que des modifications du condensateur de la fabrique.

Pour vous montrer l'effet nocif de ces vapeurs émises à environ 600 mètres du rivage, voici quelques extraits du rapport établi en mars 1847 par MM. Jean-Baptiste MEISSONNIER, Ingénieur des Mines à Draguignan et Jacques GRAS, pharmacien en chef des hospices civils de Toulon, avec la collaboration de 2 propriétaires agronomes d'Ollioules et de Toulon :

« Nous avons parcouru et visité avec la plus grande attention toute la partie ouest et midi de la commune de Six-Fours jusqu'à la mer et principalement les quartiers ruraux de TALIAN, COURREN, MOURET, MOURIES, des LESQUES, de BRUNETTE, du BRUSC, du CROS, de la CRIDE.

« Nous avons pu constater une végétation des plus malheureuses :

- les figuiers dont le terroir se trouvait amplement pourvu ont presque entièrement disparu, et les quelques arbres de cette espèce qui restent encore se trouvent dans un état tel de dépérissement et de dessiccation qu'on peut les considérer comme entièrement perdus.

- les oliviers se trouvent dans des conditions de végétation aussi mauvaise et hors d'état de porter le fruit à maturité.

- les arbres fruitiers ont presque entièrement disparu et ceux qui restent n'ont aucune vigueur.

- La vigne, principal produit de ces terres, est à la veille d'être sous peu entièrement ruinée. Chaque pied de vigne qui d'après l'usage établi est cultivé sur 3 ou 4 branches taillées et raccourcies, ne se trouve plus en avoir qu'une ou deux vivantes ; presque tous sont cariés et annoncent une fin prochaine.

- Nous avons pu constater que les terres les mieux cultivées celles de Jean-Pierre CHRESTIAN, et du génois DODERO, au quartier de Mouret ; de Victor VENTRE, au quartier de Talian et en général celles qui sont dans les. vallons ou bas fonds, sont les plus mal traitées. Partant nous avons reconnu d'une manière évidente des dégâts considérables sur les plantes, arbres fruitiers, oliviers, vignes et autres productions du pays. Les dommages s'étendent à une grande distance des Embiez, ils sont plus marqués dans les vallons et bas-fonds où les courants existent ».

Par contre les propriétaires successifs de la fabrique de soude ne mirent aucun empressement à améliorer la condensation de l'acide chlorhydrique ; en particulier le canal voûté de 378 m. conduisant les gaz à la cheminée ne contenait pas d'eau. En 1847 l'usine décomposait 4.500 à 5.000 kilos de sel marin par 24 heures.

La commission d'enquête avait d'ailleurs indiqué dans ce rapport « qu'en parcourant l'île des Embiez, elle avait remarqué que toute la végétation y est détruite ».

L'affaire fut transmise au Ministre de l'agriculture, la municipalité donna sa démission et le 14 juin 1847, le préfet du Var ordonna enfin la fermeture définitive de la fabrique de soude de l'île des Embiez.

Jusqu'à ces dernières années, les amateurs de pêche ou simplement d'oursins qui se promenaient dans l'île où les salines étaient également fermées depuis 1937, pouvaient encore apercevoir sous une végétation redevenue très vivace des restes en partie écroulés du grand canal voûté qui avait si mal rempli son rôle.

(Extrait du Bulletin N° 154 - Septembre-Octobre 1964).

Une « Histoire générale de La Seyne-sur-Mer » vient d'être publiée par notre sociétaire et ami Louis BAUDOIN, président de la Société « Les Amis de La Seyne ». Beau volume de 600 pages, format 21 x 27, illustré de 24 photographies et de 6 plans ou croquis. Prix 35 francs, frais d'envoi compris.

(Extrait du Bulletin N° 154 - Septembre-Octobre 1964).

Excursion du 12 juillet 1964 à la Cruvillière (Ollioules), par le Dr ANDRÉ.

Sur l'aimable invitation de M. Marcel PRANGE, un groupe de sociétaires alla visiter le domaine de la Cruvillière, aux portes de Toulon où se trouvent deux bornes historiques datant vraisemblablement du XVe siècle, et délimitant les territoires d'Ollioules et Six-Fours.

Le Colonel FICONETTI et M. PRANGE nous conduisirent dans le maquis où gît l'une d'elles, brisée, mais portant encore sur une face les armes d'Ollioules, à savoir celles du seigneur de Vintimille-Marseille (un lion rampant couronné), et celles du seigneur de Simiane, coseigneur « d'Oliolis » (un château à 3 tours égales soutenant une fleur de lis florencée). La deuxième borne, mieux conservée, se trouve à proximité, au sommet de la hauteur de Saint-Laurent. Comme la précédente, seule une face est armoriée (mêmes motifs que la première), la face regardant Six-Fours ne portant aucun écusson.

Une étude plus complète paraîtra dans le Bulletin ou les Annales.

Nous remercions très sincèrement Monsieur et Madame PRANGE et le Colonel FICONETTI pour leur si aimable hospitalité et les précieuses explications qu'ils nous ont fournies.

(Extrait du Bulletin N° 154 - Septembre-Octobre 1964).

Excursion du 21 mars 1965 : Les bornes armoriées d'Ollioules - Six-Fours et Ollioules - Toulon, par le Docteur ANDRÉ.

Le 12 juillet 1964, un groupe de sociétaires était allé reconnaître, sous la direction de M. PRANGE, deux bornes armoriées délimitant les anciens terroirs d'Ollioules et Six-Fours (voir Bulletin N° 154). Complétant cette sortie, l'excursion du 21 mars a permis d'étudier les deux seules autres bornes qui sont connues, et que nous étiquetterons 3 et 4, dans le sens Est-Ouest.

Ce jour-là, toujours aimablement guidés par M. PRANGE, nous avons suivi l'itinéraire Lagoubran - Pyrotechnie - Piédardan. La borne N° 3, magnifiquement conservée, est nettement visible à 500 m. de distance, bien dégagée au pied de la colline de Piédardan, dans la propriété Castel. Elle mesure 1 m. 70 de hauteur au-dessus du sol, est taillée dans un calcaire dur (muschelkalk probablement) et, comme les autres, présente une face Sud nue. Mais sur la face Nord sont incrustées, à gauche, les armes de Vintimille - Marseille « château à 3 tours égales, soutenant une fleur de lys florencée », et à droite les armes de Vintimille - Simiane « lion rampant couronné ».

La borne N° 4 est pour l'instant en piteux état. Nous l'avons retrouvée à 1 km de là environ, sur le bord droit de la route La Seyne - Ollioules, presque enterrée. Il convient de la dégager.

Nous n'avons pu trouver la moindre publication ancienne sur cette délimitation des terroirs d'Ollioules - Six-Fours et des recherches complémentaires dans les archives sont souhaitables.

Par contre, nous possédons des documents précis sur la délimitation Ollioules - Toulon qui se fit à plusieurs reprises, notamment en 1235 où il fut question de 5 termes (O. Teissier. Notice sur les Archives communales de Toulon. 1863) et en 1443 où on en plaça 15 sur une ligne droite allant de « la Golbran » au Baou Roux. Nous sommes allés, ce 21 mars, reconnaître la première au Bar du Chalet, près de la Pyrotechnie. Il s'agit d'une borne en pierre noirâtre taillée dans un conglomérat de galets. Les armes de Toulon (une croix) sont surmontées d'une fleur de lys ; sur l'autre face les armes du seigneur d'Ollioules sont moins visibles, paraissant constituées par 3 pals (?) mais demandent une étude plus approfondie. Une deuxième borne (le 3e terme en réalité) se trouve à 800 m. environ, au « Col de la Galle » dans l'ancienne propriété Baillon, mais ici la face Ollioules porte les armes de Vintimille-Marseille.

9 termes au total sont encore visibles sur les 15 cités en 1443. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans le Bulletin.

(Extrait du Bulletin N° 157 - Mars-Avril 1965).

Quelques notions géologiques et historiques à propos de l'église de Notre-Dame de Bon-Voyage à La Seyne, par P. REGAIGNON.

Cette église fait actuellement l'objet de travaux de réparation. Elle a été bâtie en 1674 sur la pente nord de la colline des Quatre-Moulins, dans la presqu'île de Sicié, sur un sol rocheux très dur de quartzo-phyllades.

L'église, vieille de près de 3 siècles, est particulièrement solide par suite de la résistance du sol, des qualités des fondations, du choix des matériaux utilisés. Les pierres de blocage ou d'appareils sont en calcaire du Muschelkalk et paraissent provenir d'une des carrières des terrains triasiques des quartiers de l'Évescat, Tamaris ou Balaguier. Pour les pierres d'appareils des piliers, des voûtes des nefs, des arcs et des ouvertures ogivales, nos aïeux choisirent la mollasse marine du Cap Couronne, près de Marseille, grès calcaire un peu marneux, à grain très fin encore recherché aujourd'hui et remontant au Miocène.

Au cours des travaux récents, un caveau funéraire a été découvert sous le maître-autel. Il contenait 8 squelettes humains. Il portait la date de 1686, ainsi que les armoiries de La Seyne : les 5 petits pains et les 2 poissons du miracle de J.-C. - Le mortier liant les pièces du caveau ressemble à celui employé pour la maçonnerie de l'église, très dur, non désagrégé par l'eau d'infiltration. Il semble que la chaux constituante s'apparente aux chaux hydrauliques modernes, qui ne sont pourtant entrées en pratique, d'après Villeneuve-Flayosc, qu'en 1835. Ces bâtisseurs du passé connaissaient donc déjà le moyen d'obtenir des chaux durcissant à l'eau, en choisissant dans les carrières locales « les pierres des calcaires marneux dont les lits séparent les bancs de calcaires purs ».

(Extrait du Bulletin N° 169 - Mars-Avril 1967).

Excursion du 20 décembre 1970 à Saint-Mandrier et à la chapelle de Pépiole, par M. MARVILLE.

Organisée par MM. BARNIER et SAGE, cette excursions fut en tout point réussie. Nous fûmes cordialement invités à la mairie de Saint-Mandrier, où le maire, M. JUVENAL, rappela l'histoire de la ville, érigée en commune seulement en 1950, et promise à un bel avenir. Croix des Signaux, cimetière franco-italien, plage de la Coudoulière, vestiges de l'ancien jardin botanique de la Marine, retinrent plus spécialement l'attention. Dans ce dernier jardin, le vieux camphrier subsiste toujours, mais c'est avec tristesse que nous avons constaté la disparition des espèces transplantées de Toulon en 1849.

La journée se termina à la chapelle de Pépiole, du VIe siècle, que Mme LEBAUD dessina de main de maître pour orner la couverture du Bulletin.

|

(Extrait du Bulletin N° 192 - Janvier-Février 1971).

« L'Église Paroissiale Notre-Dame de Bon-Voyage, de La Seyne-sur-Mer », par M. Louis BAUDOIN, ouvrage de 68 pages, illustré de nombreuses photographies. Il s'agit d'une excellente notice descriptive et historique publiée à l'occasion du tricentenaire de l'Église paroissiale de La Seyne. Nos remerciements et nos félicitations.

Extrait du Bulletin N° 213 - 1er trimestre 1976).

Sur les pas de Bonaparte, à Ollioules et La Seyne, 23 janvier, par M. Pierre VIEILLEFOSSE.

Parcourir les mêmes chemins que suivirent les troupes républicaines disputant le sol aux Anglais, d'octobre à décembre 1793, tel est le but qui nous avait été proposé en ce beau dimanche d'hiver. Après avoir distribué de nombreuses cartes schématisant le siège de Toulon, M. VIEILLEFOSSE nous conduisit sur la colline de Brégaillon à l'emplacement de l'ancienne batterie de la Montagne, puis au Fort Carré, ancienne redoute Mulgrave clef de la défense, enfin à l'ancien fort de Balaguier, en faisant preuve tout au long d'une érudition remarquable.

Nous le remercions très sincèrement pour sa patience et sa parfaite amabilité.

(Extrait du Bulletin N° 216 - 1er trimestre 1977).

Les deux couvercles de sarcophages de l'hôpital de Saint-Mandrier (Var) (Déposés à l'hôpital Sainte-Anne - Toulon), par Marc QUIVIGER.

L'Hôpital d'Instruction des Armées Sainte-Anne fut construit dès le début de ce siècle, en remplacement de l'hôpital principal de la Marine qui avait fonctionné pendant plus de 120 ans jusqu'en 1875. Cet hôpital principal de la Marine avait été installé dans le séminaire des Jésuites et abritait alors le collège royal de la chirurgie, et enfin à la Révolution l'école de santé navale (1).

La première pierre de fondation de l'hôpital actuel Sainte-Anne fut posée le 2 novembre 1906, les travaux de construction finirent en 1909, et le nouvel hôpital entra en fonction le 1er septembre 1910. En 1931, il fut décidé de replier les malades de l'hôpital de Saint-Mandrier, datant du XIXe siècle, sur l'hôpital Sainte-Anne (2).

C'est dans l'aile droite du pavillon directorial, plus précisément dans une des salles du musée bibliothèque que se trouvent les deux couvercles de sarcophages amenés de l'ancien hôpital de Saint-Mandrier.

La bibliothèque contient des livres rares, et un grand nombre de revues médicales accessibles à tous les corps d'armées.

Contigu à cette salle de recherche, le musée renferme plusieurs vitrines dans lesquelles, objets et animaux empaillés provenant des hémisphères austral et boréal, témoignent des aventures lointaines de nos marins. Amphores romaines et jonques chinoises en miniatures côtoient d'anciens uniformes de médecins. Exposés dans ces vitrines de vieux instruments de chirurgie, permettent de mieux apprécier les progrès de la médecine actuelle avec l'emploi du laser et du scanner en particulier.

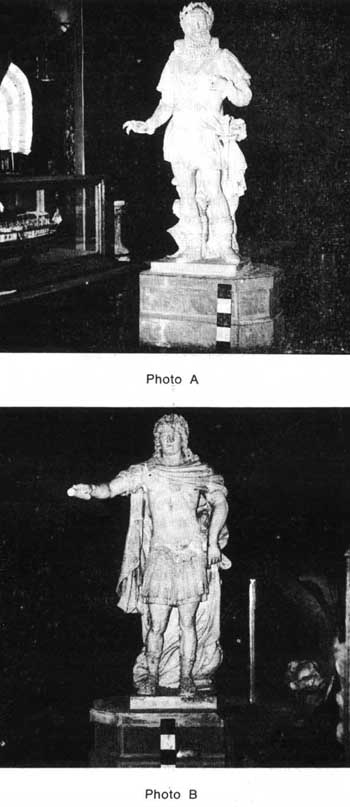

Deux statues en plâtre, Henri IV (Photo A) et Louis XIV (Photo B) provenant de l'ancien séminaire royal (3), gardent avec majesté l'entrée de la salle d'honneur. Sur les murs de cette salle d'honneur sont inscrits en lettres d'or les dévoués et fidèles serviteurs morts en mission pour la noble cause de cet hôpital.

|

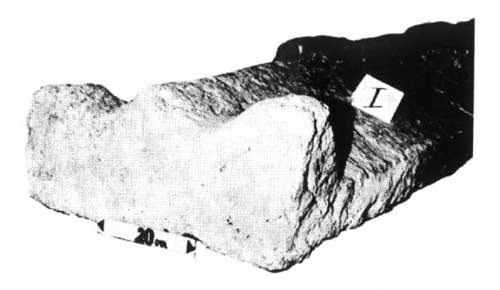

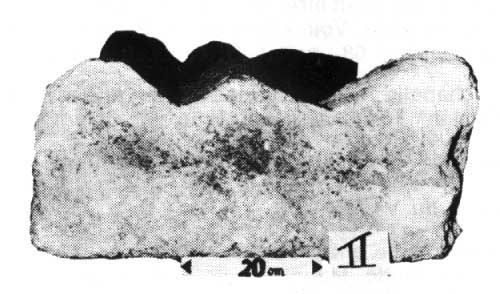

Les deux couvercles de sarcophages qui proviennent de l'hôpital de Saint-Mandrier sont déposés chacun sur une table basse de part et d'autre de l'entrée du Musée. Sous ces couvercles de sarcophages est accolée l'étiquette suivante : « COUVERCLE DE SARCOPHAGE Ve Siècle Av. J.C. MIS À JOUR EN 1816 - HOPITAL DE ST-MANDRIER ».

Si leur provenance peut être considérée comme exacte, nous verrons au cours de cette étude que leur datation mentionnée est fausse.

Ces deux dessus de cuve de sarcophages sont identiques par leur structure, par leur dimension et par leur matériau. Ils ont chacun une forme rectangulaire de 2 m x 0,60 m, le couvercle en bâtière possède 6 acrotères. Une acrotère à chaque angle et une au milieu des deux longueurs. L'épaisseur maximale de ces couvercles de sarcophage est de 0,25 m (mesure prise au sommet de l'angle en bâtière).

Les acrotères forment des saillies de 0,22 m de long x 0,12 m de large. Ces éléments sont taillés dans un calcaire jaune à grains assez gros. La finition est peu soignée laissant voir les traces de la laie qui servit à leur taille.

Ces deux témoins de l'antiquité trouvés au siècle dernier dans l'enceinte de l'ancien hôpital de Saint-Mandrier (aujourd'hui le GEM - Groupe des Écoles des Mécaniciens) pourraient attester d'une occupation gallo-romaine en ces lieux. D'après certains auteurs comme R. Vidal la constitution de la presqu'île ne fut effective qu'à partir du XVIIe siècle. Dans l'antiquité, la presqu'île actuelle était faite de trois îlots que nous appellerons respectivement, Cepet, Le Lazaret et Saint-Elme : îles séparées entre elles par une faible profondeur d'eau comme l'attestent de nos jours les nombreux travaux de voiries. Nos investigations archéologiques sur l'ensemble de la presqu'île ne nous donnèrent pas les résultats que nous étions en droit d'espérer. Cet ensemble de terre, par sa nature insulaire ancienne, par sa topographie et sa situation géographique aurait dû fournir de plus grands témoignages sur ce qui fut très tôt un rempart naturel défensif de terres continentales (4).

Seuls deux auteurs du siècle passé H. Vienne et L.J.B. Bérenger-Féraud mentionnent dans leurs ouvrages des découvertes archéologiques à l'endroit précis de l'ancien hôpital de Saint-Mandrier.

H. Vienne (archiviste de la ville de Toulon) dans « Promenades dans Toulon Ancien et Moderne 1840 » écrivait :

« Lorsqu'en 1816 on commença à creuser les fondations de celui-ci (le nouvel hôpital), on découvrit des tombes d'une haute antiquité ; ces tombes, ou plutôt ces bières ont été brisées par les ouvriers, aucun ami des arts ne surveillant leurs travaux, faute qui se commet presque toujours lorsque l'on défonce un terrain négligé depuis longtemps. Elles consistaient en deux pièces oblongues dont l'une creusée intérieurement servait d'étui au corps et offrait un enfoncement pour placer la tête, tandis que l'autre légèrement bombée s'adaptait sur la première comme un couvercle ; plus étroites du côté des pieds que de celui de la tête, elles indiquaient par là, leur antiquité, l'usage de donner aux deux bouts une largeur égale dit M. Legrand d'Aussy, ne datant guère que du XIIIe siècle. Il est fâcheux qu'on n'en ait pas conservé les débris, on aurait probablement trouvé dans leur intérieur quelque inscription peinte ou gravée rappelant le nom de ceux dont le corps y avait été déposé.

Peut-être renfermaient-elles les cendres d'un Cyprien, abbé qu'il ne faut pas confondre avec le Cyprien évêque de Toulon, lequel abbé, sorti du monastère de Lérins pour vivre dans la solitude, se serait retiré dans ce lieu, désert alors, où il aurait converti à la foi les saints Mandrier et Flavien jetés par hasard sur la côte : lesquels devenus ses compagnons, ses imitateurs, ont été massacrés avec lui par les Ostrogots Ariens en 576 (Vieux Manuscrit). Ne nous étendons pas davantage sur les regrets que peut nous causer la disparition de quelques vestiges d'antiquité, reportons-nous vers les chefs-d'oeuvre de l'architecture moderne et montons à la chapelle (5) terminée depuis un an et non encore consacrée ».

|

|

|

Ainsi au début de cet extrait H. Vienne emploie indifféremment le terme de tombe et de bière ; ce peu d'exactitude nous amène à préciser que la tombe est l'endroit de l'inhumation, et que la bière est plus précisément le cercueil. Il est intéressant de souligner que l'une des pièces oblongues, servait d'étui au corps (probablement était-ce une cuve de sarcophage) et offrait un « enfoncement » pour la tête. Nous appellerons cet enfoncement un emplacement céphaloïde. Si nous admettons d'après la description de l'auteur cette pièce comme une cuve de sarcophage, avec emplacement céphaloïde, nous émettrons avec une extrême réserve la datation de cet élément comme datant du Ve siècle av. J.-C.

Datation faite par comparaison avec des éléments bien connus d'Arles, Mazan, et Visan, il semblerait que des cuves de sarcophages avec forme anthropomorphe (6) (forme trapézoïdale) et emplacement céphaloïde soient plus tardives (Haut Moyen Age).

Le peu de détails descriptifs de la deuxième pièce « un couvercle » ne peut nous permettre de l'identifier aux couvercles de notre étude.

Plus tard en 1881 dans son livre « Saint-Mandrier » L.J.B. Bérenger-Féraud écrit page 157 : « Dans cet ordre d'idée, je rappelle que H. Vienne a parlé de sarcophages trouvés en 1816, lorsqu'on fit les premières fouilles pour l'établissement de l'hôpital actuel. Je n'ai pu me procurer aucun autre renseignement sur leur compte, et par conséquent il est impossible de chercher à entrer dans plus de détails à leur sujet. Mais je dois ajouter que, à la fin de 1866 ou au commencement de 1867, en faisant des tranchées dans le jardin botanique de l'hôpital, on a trouvé un autre sarcophage, qui est conservé à l'heure actuelle dans une chambre du laboratoire de botanique du lieu et qui sera transporté, il faut l'espérer, un de ces jours prochains au Musée de la Ville, où il sera infiniment mieux à sa place et moins exposé aux injures du temps. Ce sarcophage a la forme d'une auge rectangulaire de 1,96 m de longueur, de 0,61 m de largeur et de 0,49 m de hauteur, circonscrivant une cavité de 1,86 m sur 0,51 m et 0,39 m ; l'épaisseur des parois est de 0,10 m. Il est en ciment composé d'un mortier à base de chaux et de gravier de grès, c'est-à-dire qu'il semble avoir été fait sur place. Il est grossier de facture et ne présente aucune inscription, aucun dessin sur ses parois extérieures ou intérieures. Ce sarcophage était recouvert par deux morceaux d'ardoise qui avaient glissé sous la pression de la terre et étaient tombés en partie dans sa cavité où se trouvaient deux squelettes ». Les mesures de cette « auge » rectangulaire correspondraient aux mesures des couvercles de sarcophages déposés au musée bibliothèque de Sainte-Anne, mais la présence de deux morceaux d'ardoise sur cette « auge » évite de penser qu'il aurait pu s'agir d'un de ces couvercles. L'emploi du terme ciment est impropre, il pouvait s'agir d'un « ciment naturel », une sorte de poudingue, extrait de la pierre locale (7).

|

|

|

Force nous est d'admettre qu'aucun des auteurs du XIXe siècle ne parle de façon précise de ces deux couvercles de sarcophages, objets de notre étude. Mais on ne peut écarter l'hypothèse que le site de Saint-Mandrier reçu très tôt une occupation humaine.

Ces deux éléments de dessus de cuve de sarcophages peuvent être datés du IVe et Ve siècles après J.-C. ; leur taille et leur matériau en font des pièces authentiques de cette époque. Critères de datation et de structure qui nous permettent de les faire provenir des ateliers arlésiens et marseillais. Ces ateliers diffusèrent alors ces sarcophages avec couvercles en bâtière à acrotères. Leur présence en ces lieux mandréens est peut-être due à leur exportation par voies maritimes de l'antiquité par le port fluvial d'Arles, mais aussi grâce à la sécurité commerciale du port de Marseille (8) au Ve siècle. Ces ports furent des relais dans la basse vallée du Rhône et sur la côte pour l'exportation de leurs propres produits. L'ensemble funéraire, cuve et couvercle, était destiné à être éventuellement complètement inhumé. C'est de cette façon que cuve et couvercle furent retrouvés à l'Abbaye Saint-Victor de Marseille (9).

|

|

|

Poussant plus avant nos interprétations, nous pourrions penser que ces couvercles de sarcophages furent transportés par voies maritimes ou terrestres dans un des nombreux voyages de pierres de taille provenant de Saint-Rémy-de-Provence (région rhodanienne), qui servirent à la construction au XIXe siècle de l'hôpital et de la chapelle de Saint-Mandrier.

Dans le domaine des hypothèses, nous pourrions aussi émettre que ces couvercles de sarcophages, témoins de l'antiquité en Provence, furent amenés à Saint-Mandrier avec leurs cuves respectives au milieu du XIXe siècle. Ensemble funéraire qui pouvait alors permettre de mieux accréditer la thèse, comme il était de vogue à cette époque, de la fondation de Saint-Mandrier par Mandrian et Flavian.

Ainsi posé, le problème de l'origine de la découverte de ces couvercles de sarcophages n'est nullement résolu.

Si leur datation est mieux cernée, leur provenance est moins formelle. Il serait du plus haut intérêt archéologique qu'une surveillance s'exerce de façon méthodique sur les terres de la Marine nationale, comme sur les terres communales. Une attention particulière devrait aussi être portée sur les fonds marins, cette surveillance archéologique permettrait de découvrir des témoins du passé, qui pourront nous éclairer sur les origines de l'activité humaine de cette presqu'île.

Nous constaterons la pérennité de l'art funéraire sculptural des couvercles de sarcophages sujet de notre étude, avec la réapparition d'acrotères (revoir photo n° 4) quelque seize siècles après sur les frontons triangulaires (en bâtière) de style « antiquisant » couronnant les tombeaux (photo n° 5 - prise dans la partie nord du cimetière de La Seyne - Var). Frontons triangulaires avec acrotères qui seront plus élaborés à la fin du premier tiers de notre XXe siècle.

|

|

|

Cette étude nous amène à revoir de façon plus approfondie les différentes analyses qu'un archéologue de ce début de siècle aurait pu effectuer. De nos jours la description stratigraphique d'un site en général, et son environnement actuel comme passé doivent se référer dans une certaine mesure à l'ethnologie. L'exemple des acrotères de ces couvercles de sarcophages des IVe et Ve siècles après J.-C. qui réapparaissent sur les frontons des tombeaux du XXe est l'exemple même d'une particularité architecturale pérenne dans l'art funéraire.

|

|

|

Ces détails d'architecture qui ont sans doute une signification symbolique, ou une toute autre fonction auront peut-être un jour leur origine expliquée par ces acrotères du XXe siècle grâce à la tradition orale, ou tout autre apport heuristique.

Ainsi l'ethno-archéologie prendra toute sa valeur, permettant de proposer des interprétations du connu actuel vers l'inconnu passé.

NOTES

(1) LES JÉSUITES À TOULON. Séminaire Royal et Collège de la Marine (1865-1762), Cdt E. DAVIN. Bibliothèque des Amis du Vieux Toulon et de sa région (cote T 42).

(2) HÔPITAL SAINTE-ANNE - P. FORISSIER, J.J. BONNAVION - « L'Étrave », DCAN n° 34, mars 1978.

(3) « Deux niches étaient pratiquées dans les angles à pans coupés de la partie des murs formant la cage, contre laquelle s'étendait le-dit escalier, muni d'une belle rampe en fer forgé. Ces deux niches contenaient chacune une statue en plâtre de deux mètres : celle de gauche représentait Louis XIV avec un vaisseau à ses pieds, celle de droite Henri IV ». Référence note 1 (pages 1231-1232).

(4) Le choix de l'implantation peu avant la Deuxième Guerre mondiale du canon de « 340 » à la Croix des Signaux au sommet de Cépet est la preuve que Saint-Mandrier fut peut-être choisi de tous temps par sa position géographique remarquable. Voir « Cap sur la Provence », Amiral LEMONIER (éditions France-Empire, 68, rue J.-J.-Rousseau à Paris).

(5) Il s'agit de la chapelle des mécaniciens de l'hôpital de Saint-Mandrier. « L'Étrave », DCAN n° 70-71, avril-mai 1981, M. QUIVIGER.

(6) Voir « Le Prieuré de Saint-Pierre de Carluc » par M. QUIVIGER. Bulletin n° 229, 37e année, 2e trimestre, Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var.

(7) À propos de terminologie entre ciment et mortier, lire : « Mortier et Enduits Peints Antiques - Étude technique et archéologique », page 27, Michel FRIZOT, Université de Dijon, 1975.

(8) « SARCOPHAGES PALÉOCHRETIENS D'ARLES ET DE MARSEILLE », par F. BENOIT. Supplément à GALLIA V, 1954.

(9) Je remercie vivement pour leur aide et leurs conseils : MM. P.A. FEVRIER et M. FIXOT, Professeur et Maître assistant d'Histoire et d'Archéologie à la faculté des Sciences Humaines d'Aix-en-Provence.

(Extrait des Annales N° 35, fascicule 1 - 1983).

Décès de Louis BAUDOIN le 9 Novembre 1983 à La Seyne.

Le Docteur IMBERT, Président, fait part avec regrets du décès récent de notre fidèle sociétaire : M. BAUDOIN Louis (1892-1983), historien de La Seyne, membre de la Société des Sciences Naturelles depuis 1946, membre bienfaiteur, et aussi membre honoraire de l'Académie du Var.

(Extrait des Annales N° 35, fascicule 4 - 1983).

Sortie sur La Seyne du 7 octobre 1984, par le Dr IMBERT.

Une vingtaine de sociétaires participèrent à cette visite proposée par M. QUIVIGER, adjoint aux Affaires Culturelles à La Mairie de La Seyne.

Le Musée de la Mer de cette ville mérite d'être mieux connu : on y trouve, outre des aquariums d'eau de mer et d'eau douce avec poissons, mollusques et crustacés, des reconstitutions de nos fonds marins avec toutes les espèces qui y vivent, naturalisées de façon remarquable.

Le Fort Napoléon, à l'est de la ville, domine l'entrée de la Grande Rade ; construit en 1821, sur l'emplacement de la redoute anglaise Mulgrave qui défendait Toulon occupé par les Anglais en 1793 et fut prise par Bonaparte, il servit surtout de dépôt de munitions et, maintenant désaffecté, il doit devenir un centre culturel (théâtre, musique, Festival de la Mer).

Après le déjeuner dans la cour d'une vieille maison de campagne du XVIIIe, siècle, la sortie se concluait au Fort de Balaguier, construit en 1636 pour défendre, face à la Tour Royale du XVe siècle, l'entrée du port de Toulon ; ce fort, lui aussi désaffecté a été transformé en musée : les glacis sont devenus un vaste jardin où sont déposés des vestiges de la villa de Michel-Pacha et des souvenirs du séjour de George Sand à Tamaris ; le fort, lui-même, enferme dans trois salles aménagées de nombreux objets ayant trait à la Marine Militaire ou Marchande (tableaux, maquettes, instruments de navigation), des souvenirs du Bagne et de la chiourme (documents, dessins, objets fabriqués) et des collections de coquillages et insectes exotiques, un ensemble très intéressant à explorer.

(Extrait des Annales N° 36, fascicule 4 - 1984).

Programme archéologique de l'Ouest Varois des origines à nos jours, par H. RIBOT.

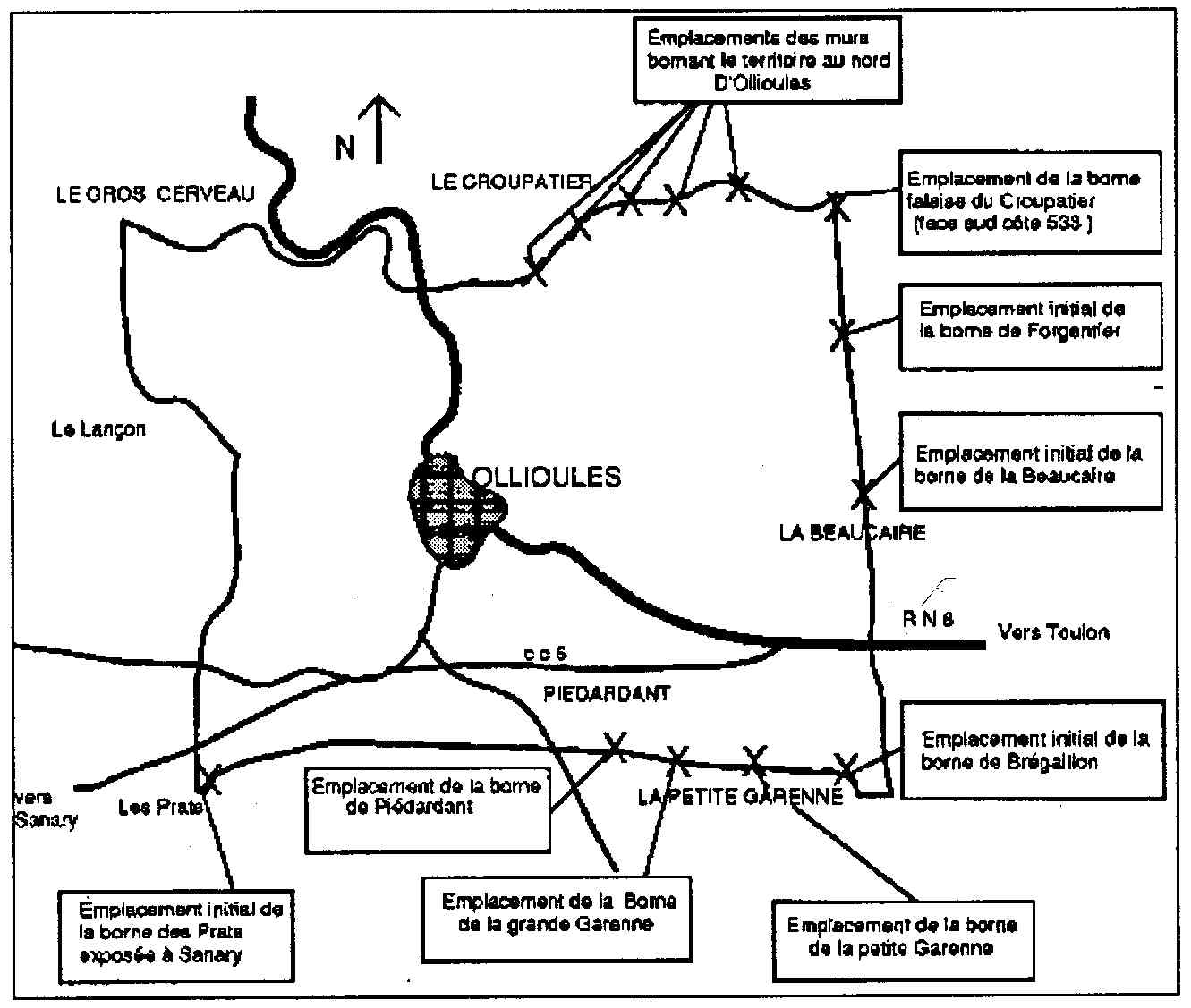

- Ollioules-La Seyne : en limite des deux communes, nos prospections ont permis la mise au jour de plusieurs bornes armoriées marquant les limites médiévales des deux communes. Notre équipe a commencé d'en faire le relevé et a constaté qu'une série de murets reliait ces pierres entre elles. Trois bornes ont été situées topographiquement : la première à Lagoubran, la deuxième sur la colline de la Petite Garenne, la troisième sur celle de Piédardant, une quatrième a été vue plus à l'ouest, mais n'a pas encore fait l'objet d'une étude précise (travaux de C. Pagèze, A. Guglielmi, G. Delattre, H. Ribot).

- Ollioules-Évenos : sur les hauteurs du Croupatier, G. Delattre a retrouvé le mur de séparation des deux communes.

- OlIioules-Toulon : G. Delattre et C. Pagèze poursuivent l'inventaire des bornes armoriées séparant les deux communes. L'une d'elles, déjà connue, est gravée sur la falaise du Baou des 4 Ouros, une autre, menacée par un lotissement dans le secteur de Châteauvallon, va être provisoirement mise en sécurité pour être replantée après les travaux.

(Extrait des Annales N° 41, fascicule 4 - 1989).

(Extrait des Annales N° 45, fascicule 2 - 1993).

(Extrait des Annales N° 46, fascicule 4 - 1994).

La borne initialement située entre Ollioules et Toulon à l’est du quartier de Forgentier est actuellement exposée en bordure de la place de l’église d’Ollioules. Sur cette borne les écus sont sur les deux faces de la borne ; d’un côté la croix de Toulon surmontée d’une fleur de Lys, sur l’autre face les trois tours (le lion n’est plus visible car cette borne se dégrade rapidement).

|

| Croquis d’implantation des bornes féodales d’Ollioules |

La borne initialement située entre Ollioules et Toulon, à hauteur du quartier de la Beaucaire, est réalisée dans un calcaire grossier ; sur une face l’écu de Toulon (Croix surmontée de la fleur de Lys), et sur l’autre face l’écu aux trois tours, le lion n’étant plus visible. Cette borne est exposée dans le hall d’entrée de l’office des HLM à Toulon.Bornes situées au nord d’Ollioules : (17 janvier 1296, Évenos est séparé d’Ollioules (1, p.18).

La borne initialement située en limite d’Ollioules, quartier de Brégaillon, a été déplacée pour être exposée à l’entrée du fort de Balaguier. Cette borne diffère des autres car elle a été taillée dans du poudingue (une couche de poudingue affleure en face de la pyrotechnie) et son érosion est très avancée au niveau des armoiries. Celles-ci sont sur les deux faces ; d’un côté les trois tours, de l’autre la croix de Toulon surmontée de la fleur de Lys.

(Extrait des Annales N° 47, fascicule 2 - 1995).

(Extrait des Annales N° 49, fascicule 1 - 1997).

(Extrait des Annales N° 49, fascicule 1 - 1997).

Retour à la page d'accueil des archives de Jean-Claude AUTRAN

Retour à la page d'accueil du site

|