La

Seyne-sur-Mer (Var) La

Seyne-sur-Mer (Var)

-

Questions

relatives à la pêche en mer, aux engins de pêche,

aux poissons et aux coquillages

|

-

Après

15 ans d'existence (2001-2015), la section "Forum" de ce site internet

n'est plus désormais alimentée

Après

15 ans d'existence (2001-2015), la section "Forum" de ce site internet

n'est plus désormais alimentée

Les

informations précédemment rassemblées resteront en

ligne, mais il ne pourra être répondu à aucune

nouvelle question

Les

informations précédemment rassemblées resteront en

ligne, mais il ne pourra être répondu à aucune

nouvelle question

-

Jean-Claude

Autran

- Pour des

explications plus détaillées, se rendre à la page

d'accueil du forum

Rappel des

échanges de messages à propos de :

- A

propos du gangui

- Cales

à

bateau de Fabrégas et de la Verne

- Confection

des

gireliers

- Confection

de rusquets

- Faire connaitre les articles d'Aquo d'Aqui sur le patrimoine des

pêcheurs

- Gravure de la «

pêche au bœuf »

- Histoire

des parcs

à moules et à huîtres dans la rade de Toulon

- L'étoile

des pointus ?

- Le concombre de mer

- Pêche

à l'issogue

- Qu'est-ce que désigne

le mot Sirouquette ?

- Termes

employés dans la construction des pointus et barquettes

- Termes

provençaux relatifs à la pêche et aux poissons de

mer

22

avril - 3 mai 2014 : Qu'est-ce que désigne le mot

sirouquette ?

Q1.

- Cher Monsieur Autran,

- J'ai

lu avec intérêt vos recherches sur les termes, en provençal, employés

par les pêcheurs professionnels. Aussi je me permet de vous interroger

sur le nom d'une étoile : sirouquette ou cirouquette.

- Lorsque

j''aidais mon père à la pêche souvent il disait : on va attendre le

levé (ou le couché) de la sirouquette pour caler les filets (aux

sardines ou aux anchois). J'habite Cros de cagnes prés de Nice.

- J'ai cherché dans des dictionnaires

provençaux et sur l'internet sans résultat.

- Est ce que vous avez quelques connaissances sur

cette sirouquette ?

- Merci beaucoup.

- AS

R1.

Bonsoir,

Je n’ai malheureusement pas la

réponse à vos interrogations. Aucun document en ma possession ne

mentionne cette sirouquette ou cirouquette.

La seule idée qui me vienne c’est

que, s’agissant d’une étoile dont les pêcheurs pouvaient observer le

lever ou le coucher, il s’agit sans doute d’une étoile particulièrement

visible. Alors, pourquoi pas Sirius (devenu “Sir-ouquette” en ajoutant

une terminaison affective), l’étoile du berger, l’étoile la plus

brillante du ciel, dans la constellation du Grand Chien, Canis major, qui se lève en effet avec le soleil

en été, correspondant à l’époque des canicules.

C’est tout ce que je puis vous

dire.

Cordialement.

Jean-Claude Autran

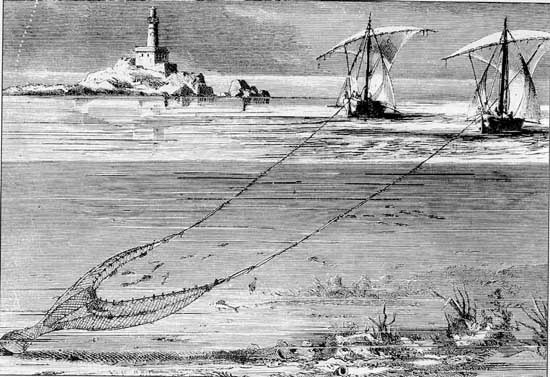

26-28 novembre 2013 : Gravure de la « pêche au bœuf

»

Q1.

Bonsoir Monsieur,

J'ai trouvé sur votre site

(jcautran.free.fr), fort instructif par ailleurs, la gravure

suivante dont j'aurais bien aimé trouver la

référence d'origine.

Je suis un biologiste des pêches

à la retraite et passionné par les ouvrages anciens sur

les techniques de pêche d'autrefois.

Je vous remercie d'avance pour toutes

informations que vous pourriez me communiquer sur cette gravure

et l'ouvrage d'origine.

Dans l'attente de votre réponse,

je vous prie de recevoir cher Monsieur, l'expression de mes

sincères salutations.

JS

R1.

Bonsoir Monsieur,

La gravure « pêche au

bœuf » m’avait été fournie par un

internaute (YAL) à la suite de plusieurs échanges que

j’avais eus avec lui « à propos du

gangui » [voir ci-dessous], il y a de ça une dizaine

d’années :

Le message qui l’accompagnait

était le suivant :

« hello à vous tous,

voici quelques images de la Cette sur l'étang de Thau le 17 mai

et à quai au Grau du Roi ce week-end. En plus une jolie gravure

de pêche au boeuf et le noeud indispensable au nom savant et

pourtant si simple à faire (à condition d'avoir un

cabillot et un oeil où le passer). Ce noeud permet d'attacher la

maille (ou fune, ou liban bref la grande ficelle) qui remorque le

gangui, son avantage énorme est de pouvoir être

larguée immédiatement. (...) »

Je vous joins les 4 images

annoncées dans le message.

Mais c’est malheureusement

tout ce qu’il m’avait donné comme indications et

j’ignore la source de la gravure.

Par contre, en recherchant

“peche au bœuf” sur google, on aboutit à un

certain nombre d’images, dont cette même gravure, dans le

site :

Le

fichier de cette gravure s’intitule : « France sete peche

boeuf bateaux » et le texte qui l’accompagne est : «

Le bateau bœuf à voile, l’ancêtre du chalutier

à moteur - Au XVIIIe siècle, les pêcheurs catalans

pratiquaient la pêche au boeuf, technique de capture qui a

précédé la pêche au chalut... - La

pêche au bœuf consiste à traîner le filet

à deux bateaux, on disait aussi que les bateaux pêchaient

en conserve. - Cette technique fut inventée par les Catalans

vers 1720, qui pratiquaient cette pêche sur les côtes du

Languedoc, avec des barques Catalanes, particulièrement à

Sète, car elle était interdite en Espagne. - Ensuite les

tartanes, bateaux de commerce à voile, ont été

utilisées comme modèles pour construire les bateaux

bœuf. La forme de la poupe large, permettait aux pêcheur de

remonter le filet vers l’avant. »

La gravure a donc quelque chance

de provenir de Sète ou de sa région. Mais je ne peux rien

vous indiquer de plus précis sur son ouvrage d’origine.

Vous pourriez évidemment

essayer de contacter mon ancien internaute (...), mais je ne suis pas

certain qu’il soit encore accessible à l’adresse

qu’il avait il y a plus de 10 ans.

Bien cordialement,

Jean-Claude Autran

Q2.

Bonsoir Monsieur,

Je vous remercie pour la rapidité de votre réponse et son

contenu si détaillé. je vais selon vos conseils tenter de

joindre M. Lienard en espérant qu'il soit encore joignable

à cette adresse. Quoi qu'il en soit je vous remercie encore pour

votre obligeance et votre disponibilité.

Bien cordialement

JS

26-28 septembre 2013 : Le concombre de mer ou « vié-marin »

Q.

(Discussion sur Facebook, à laquelle plusieurs Seynois ont

participé)

Le concombre de mer

démasqué - Le Manger www.lemanger.fr

De leur pêche aux

Philippines à leur vente dans les pharmacies traditionnelles de

Hong Kong, les concombres de mer vous livrent tous leurs secrets.

3 personnes aiment ça.

HG : Comment appelle-t-on

ça à La Seyne ?

GL : Un stron de mer... Ou un boudin...

YD : Henri j' ai parcouru le

site et pour repondre a ta question difficile et apres reflection il y

a telement de concombres a la seyne il faudra continuer l' appelation

des concombres seynois.........

JCA : En provençal,

c'est tout simplement Lou vié

maré (en

français, Le vier marin...). Voir à : http://jcautran.free.fr/.../lexique_u_v_z.html

MD : Un vier marin !

HG : Exact Jean Claude. On

appelait ça "viés marins"

RG : Plus connu sous le nom

de chichi de mer.

JCA : Et ce terme existe

dans le dictionnaire de Frédéric MISTRAL (Prix Nobel de

littérature...) : « VIÉ-MARIN : Holothurie,

cornichon de mer, Holothuria

phantopus (Lin.), zoophyte marin. Syn. : vichas »

23

septembre : Faire connaitre les articles d'Aquo d'Aqui sur le patrimoine des

pêcheurs

Q1.

Braveis amics

Encara un còp mercé per vòstreis ajudas.

J’arrive au bout de mon travail de restitution de votre

exposition consacrée à l’univers de la pêche.

Il sera mis en ligne demain soir sur www.aquodaqui.info.

J’y

ai ajouté un lexique de mots provençaux de la mer,

tiré d’une liste que m’avait fourni voici quelques

années Jean-Claude Autran [poissons

et engins

de pêche],

que j’ai mis en copie de ce message (et que je remercie encore

pour cette pièce bien utile). Reinat Toscano a revu ces termes

et mes définitions pour les normaliser un tant soit peu en

graphie classique.

Mercredi matin la Letra setmanièra avertira nos 1200

abonnés de la mise à jour du site.

Je

serai très heureux si le nombre de destinataires augmentait un

peu d’abonnés Seynois, et autres habitants de la baie, qui

pourraient être intéressés par ces articles. Le

reportage est en français, le film vidéo joint fait

largement appel à l’occitan parlé, la

présentation du vocabulaire marin est lui en occitan.

Un

peu plus tard, je mettrai également en ligne l’article

publié en juillet dans Le Seynois sur le même sujet, car

vous le savez www.aquodaqui.info

est en partenariat avec la commune. Enfin, l’enregistrement du

témoignage du pêcheur Roger Imbert, que vous avez

déjà fait entendre à la Maison du Patrimoine, sera

disponible sur le site en regard de ce dernier article.

Bref, il y en aura pour tous les gouts, en occitan ou en

français, et j’aimerais bien que vous fassiez passer ce

message à ceux qui, dans votre répertoire, sont

susceptibles de se trouver intéressés par ce travail.

Comme vous savez l’abonnement est gratuit, il suffit de

s’inscrire sur la page d’accueil. Mais il est essentiel

pour le “développement durable” d’Aquò

d’Aquí qu’il remplisse son rôle en suscitant

l’envie de lire et entendre du provençal au plus grand

nombre, en inscrivant la langue d’oc dans l’univers de

l’information d’actualité. Savoir faire c’est

bien, mais faire savoir est indispensable.

Merci de m’y aider.

A ben leu

MN

R1.

Cher ami,

Message bien reçu. Merci

beaucoup et bravo pour ce nouvel article.

Je l’ai fait suivre

notamment à Serge Malcor, qui a lui aussi écrit un

ouvrage sur les termes provençaux et « les mots

d’ici » (Les maux des mots,

2007), avec une attention particulière portée au

vocabulaire de la mer, poissons, pêche, engins de pêche)

qu’il connaît d’autant mieux qu’il a

plongé et dirigé un club de plongée pendant 40 ans.

Amitiés,

Jean-Claude Autran

Q2.

Cher Jean Claude

Je retournerai voir Serge Malcor, sachant

désormais qu’il avait cette corde là à son

bastingage ! Merci pour l’information.

MN

30

septembre - 5 octobre 2012 : Confection de rusquets

Q1.

BONJOUR MONSIEUR AUTRAN..

JE SUIS DOMICILIE EN CORSE DU

SUD... ET VOILA PAS MAL DE TEMPS QUE JE VISITE VOTRE SITE QUI ME DONNE

SOUVENT PAS MAL DE REPONSESA MES QUESTIONS DIVERSES.

JE SUIS A LA RECHERCHE DE

FLOTTEURS BLANCS EN PVC SOUPLE... QUE VOUS AVEZ CERTAINEMENT CONNUS...

POUR LA PECHE AU RUSQUET. DONC LA PECHE A L OBLADE ET AU MULET.

IL EXISTAIT UN MAGASIN DANS

LE MIDI... VERS BEAULIEU JE CROIS QUI LES VENDAIT...

VOUS SERIEZ BIEN AIMABLE...

DE ME COMMUNIQUER UNE ADRESSE POUR EN ACHETER...

DANS L'ATTENTE DE VOTRE

REPONSE... AGREEZ, MONSIEUR AUTRAN, L EXPRESSION DE MES MEILLEURS

SENTIMENTS.

AM

Q2.

(à SM)

(...) Sur un tout

autre sujet : connais-tu, dans la région, un fabricant ou un

vendeur de rusquets ??

Merci par avance si tu as une idée.

Claudet Autran

R2.

Je ne connais ni fabricant ni

marchand de rusquets. Il faut dire que fixer une ligne d'une trentaine

de centimètres avec un hameçon d'un côté et

un flotteur de l'autre, c'est à la portée de n'importe

qui.

SM

R3a. (à

SM)

Ave Pif,

Merci pour ta réponse sur les rusquets. Effectivement,

j’ai encore une partie de ceux, en liège, de mon

grand-père et de mon arrière grand-père et tous

avaient été faits “maison” à

l’époque. Le monsieur qui me pose la question, qui se

trouve en Corse, pensait que de nos jours, on pouvait en trouver de

tout faits, en polystyrène. Je vais lui répondre que je

n’ai pas d’idée sur l’existence d’un tel

fabricant dans notre secteur.

(...) A un de

ces jours

Ton ami Fox

R3b. (à

AM)

Bonjour,

Je suis

vraiment désolé, mais, malgré mes recherches,

ainsi qu’en demandant à quelques amis qui connaissent bien

les matériels de pêche, je n’ai pu retrouver aucun

vendeur ou fabriquant de rusquets dans la région que nous

connaissons (autour de Toulon – La Seyne). Tout ceux qui

pratiquent cette pêche m’ont dit les avoir fabriqués

eux-mêmes à partir d’un cylindre de liège, et

de 30 cm de fil de pêche. Moi-même, j’en

possède encore quelques-uns, (fabriqués par mon

arrière grand-père !) et qui, en y mettant un

hameçon neuf, sont encore en parfait état

d’utilisation.

Ceci dit, il

est fort possible qu’il existe un vendeur quelque part,

peut-être encore à Beaulieu dans les Alpes-Maritimes ??

Mais c’est loin de chez nous et nous n’en connaissons pas

l’adresse.

Désolé

de ne pas pouvoir vous aider.

Bien

cordialement,

Jean-Claude

Autran

17 janvier 2010

: Vocabulaire des chantiers navals et des travailleurs de la

mer

Q1.

Bonjour et bonne

année, M. Autran, quelle vous apporte santé, et puis

aussi un brave moulon d'études historiques à mener !

J'envisage d'écrire dans Le

Seynois ce mois ci sur le vocabulaire provençal des chantiers

navals, ou plus généralement sur le vocabulaire des

travailleurs de la mer. L'ancien responsable du bureau d'études

des Chantiers, qui est provençalophone, M. Jean Gérin,

voudra peut-être me recevoir pour m'en dire un peu là

dessus. Mais n'auriez vous pas dans vos divers travaux quelques chose

sur le sujet ? Je furette volontiers sur votre site internet, mais le

lexique provençal étant présenté par ordre

alphabétique, j'ai un peu peur d'avoir à le parcourir de

A à Z pour trouver de quoi nourrir mon article.

Merci de votre aide

MN

R1a.

Bonjour,

Concernant le

vocabulaire provençal (ou de "mots d'ici") des chantiers navals,

je n'ai qu'un nombre de termes très limité. Je n'ai pas

eu, dans mon enfance, de membre de la famille travaillant au chantier

et qui ait pu me transmettre ce vocabulaire. Et mon père a bien

écrit un volume sur la construction navale, mais il ne s'y

trouve que très peu d'expression provençales.

Tout ce que j'ai pu

noter c'est :

- - le "chantou"

pour le Chantier

- - les "M'an fa

tort" : ouvriers retraités assis sur l'actuel quai de la Marine

(la Banque des M'an fa tort) qui se racontaient leur vie de travail et

qui se plaignaient d'avoir été brimés ou

lésés pour leur avancement, ou les récompenses aux

quelles ils pouvaient prétendre. Ils trouvaient qu'on leur avait

fait du tort et ils disaient "M'an fa tort"

- - les "matelots"

: vocable utilisé pour désigner les manœuvres,

quasi-domestiques, qui étaient mis à la disposition des

ouvriers qualifiés

- - "se lever le

maffre" : Le "maffre" est un Terme d'origine obscure qui désigne

le postérieur dans l'expression : se lever le maffre. «

Mon père, y s'est levé le maffre toute sa vie aux

Chantiers ».

- - "mater les

rivets" : écraser les rivets au marteau ou à la masse

(mais le terme n'est peut-être pas provençal)

Il faudrait

peut-être voir avec des anciens des Chantiers qui ont

enregistré et écrit beaucoup de souvenirs, comme Francis

LYON.

J'ai, en revanche,

davantage de termes concernant la pêche, les métiers (ou

l'artisanat local) de la pêche, et les engins de pêche. Ils

ont fait l'objet d'une page spéciale dans mes archives

familiales sur internet:

http://jcautran.free.fr/archives_familiales/loisirs/engins_de_peche.html

Vous trouverez

ci-joint le fichier correspondant sous Word. La graphie est

provençale, locale, plus ou moins personnalisée...

Veuillez m'en excuser.

|

Termes locaux de pêche ou d'engins de pêche

Aube : Le travail d'aube (prov. aubo) : C'est la

pêche à vue, celle qui se pratique en vue du fond. Deux

moments forts : l'aubo (aube) et la primo (crépuscule). A

l'aube, la mer est généralement bouanasse (= bonace,

calme plat), mais le vent se lève vite. Le vent qui vient de

terre se nomme le ventadin, ou le levagnòu (qui souffle de

l'est). Il crée la risée (raïsso) et lève

aussi l'andaillon (andaioun = clapot) ; on voit alors plus mal le fond.

L'aubijaïré (pêcheur de l'aube) ne peut travailler

dans ces conditions. Il use alors de moyens efficaces : l'huile qui

donne alors des plaques lisses sur l'eau et une meilleure transparence

; il utilise aussi un bouiòu (seau) [= mire-fond] dont le fond

est vitré, qui fait office de lunette sous-marine.

Aubijade : Pêche à faible profondeur,

à l'aube (à l'heure où la mer n'est pas encore

agitée par les vents et à la condition expresse d'une

parfaite limpidité des eaux).

Aubijaïre : Pêcheur qui exerce son

activité à l'aube ; pêcheur qui pratique une

variété de pêche appelée aubijade, qui

collecte tous les animaux comestibles des mates ou des vaïres. Les

engins utilisés par l'aubijaïre sont : la balance, le

céouclé, la fachouire, le gantchou, la grapette, le

mire-fond, l'oursinière, le salabre.

Il les confectionne souvent lui-même :

- - la balance : filet monté sur deux cercles

superposés

- - le céouclé (cieucle = cercle) : cercle

avec filet monté en cône pour la capture des esquinades

(esquinado = araignée de mer, ou chèvre de mer)

- - la fachouire (= foëne ou fouine) qui permet de

clouer (clavar) les seiches, les poulpes ou des poissons

- - le ganchou : crochet métallique qui sert

à se tenir à une épave, à ramener une

amarre ou un gros poisson

- - la grapette : engin métallique à dents

recourbées en forme de main, fixé à

l'extrémité d'une perche en bois qui permet un grand

nombre de prises à la surface des fonds ou même en

profondeur

- - le mire-fond : utilisé en cas de risée

provoquée par le levagnòu. Il s'agit d'une caisse (ou

d'un seau, le bouiòu ) dont le fond est vitré et qui fait

office de lunette sous-marine

- - l'oursinière : canne fendue en trois brins et

tenue ouverte par une pierre

- - le salabre (= épuisette)

Balarguer : Mot construit sur balancer et larguer qui

signifie lancer très vigoureusement. « Allez, balargue !

», dit-on à propos d'une ligne de pêche, d'une ancre

de bateau, d'une bouée, etc.

Bas de ligne : Partie terminale de la ligne de pêche

à laquelle sont attachés les plombs et les

hameçons. Le terme français est l'empile.

Basséler, bacéler : Battre avec un battoir

(prov. bacela, de bacèu, battoir). Se dit notamment pour battre

un poulpe (bacela lou poupre) pour l'attendrir.

Bastardéou : Nasse en forme de globe, à

armature métallique et grillage, faite pour prendre le poisson

blanc.

Bette : Bateau à fond plat, servant à la

pêche (prov. bèto).

Bouanasse, bouanasso, bouenaço, bounaço :

Calme plat, temps doux et chaud, bonace (mer calme). « Es

bouanasso ! E se lou mistraou si levo pas, anan si regala ! ».

Bouleguès pas lou batèu : Expression de

pêcheurs en mer qui s'applique, au sens figuré, pour

demander de ne plus bouger ou de ne plus faire bouger lorsqu'on est

dans une situation d'équilibre précaire

(échafaudage, échelle, etc.).

Brassijer : Gesticuler avec les bras, faire des grands

gestes ou des efforts des bras (prov. brasseja). (Voir de loin un

pêcher à la palangrotte brassijer, c'est le signe qu'il

est tombé sur un endroit poissonneux, qu'il est en train de

faire pille).

Brassole : Bas de ligne d'un zigou-zigou.

Bronde : Terme local de navigation. Désigne

l'endroit où le fond marin descend brutalement, causant des

turbulences au bateau qui y passe (du prov. bronda, de branda, branler,

remuer, tanguer).

Broumé, broumet : Sorte de pâte à base

de mie de pain et de fromage fort, ou de marmelade de viande ou de

poisson (sardines en état de putréfaction),

utilisée pour attirer le poisson.

Brouméjer : (Prov. broumeja) Attirer le poisson en

jetant à la mer du broumé, une sorte de pâte

à base de mie de pain et de fromage fort, ou de marmelade de

viande ou de poisson. S'emploie aussi pour exprimer l'action de vomir

par-dessus bord.

Brusquer : Esque brusquée : esque passée sur

un feu de bois allumé au bord de la mer. Le goût et

l'odeur de l'appât en étaient renforcés. Brusquer

vient de bruyère, appelée brusc en provençal. Au

siècle dernier, les barques peintes au goudron étaient

décapées avant d'être repeintes, grâce

à des fagots de bruyères flambant. Le spectacle

était fréquent sur les rivages du Brusc (le nom du

village viendrait de là).

Cale : Long plan incliné en bois, renforcé

de cornières de fer, construit dans les criques rocheuses (on en

trouve encore à La Verne et à Fabrégas) où

un mouillage permanent n'est pas envisageable, sur lequel on hisse les

bateaux de pêche, les pointus, à l'aide d'un treuil, pour

les mettre à l'abri des vagues déferlantes. Pendant la

saison de pêche, les bateaux ne sont remontés que de

quelques mètres, alors qu'en période de tempêtes,

le bateau est tiré « en terre » et sanglé

autour de la cale, tout à fait en haut de celle-ci. [Ce sens de

cale, en Provence maritime, est différent de celui de la langue

française pour laquelle une cale désigne un plan

incliné sur lequel on construit les navires (on se rappelle des

cales de nos anciens chantiers de construction navale)].

Calée : Action de tendre les filets, de placer une

ligne de pêche. Une calée de nuit (du prov. cala, caler,

baisser, jeter dans la mer, tendre les filets).

Canestèu : Corbeille en cannes refendues ou en

osier, utilisée par exemple par les pêcheurs pour leurs

coquillages ou pour le rangement de leur palangre (canestèu de

palangre).

Cenche : (Prov. cencho : ceinture, enclos de filets que

l'on forme dans la mer pour bloquer le poisson). Mode de pêche

qui consiste à encercler un lieu de pêche avec un filet.

En agitant la mer au centre, le poisson s'enfuit et s'emmaille.

Con à la voile : Expression insultante qualifiant

les premiers immigrés italiens arrivés sur nos

côtes au moyen de leur bateau de pêche :

- - como sei venuto ?

- - con la vela (avec la voile).

Volontairement mal entendue, l'expression con la vela

! a donné : con à la voile ! qui qualifie un abruti

complet.

Désesquer : En termes de pêche, on est

désesqué, ou on se fait désesquer (enlever

l'esque) lorsque le poisson ne fait que mordiller, endommager ou

enlever l'appât, sans se faire prendre à l'hameçon.

Eisserò : Vent de mer qui souffle du sud-est, sorte

de sirocco (cf. largade, pounent, labé, miéjour, etc.).

Embornier : Panier oblong de 1 m de haut, structure

cylindrique de 1 m de diamètre, fait pour capturer les congres

et les murènes, esqué à la supi (seiche) ou au

poupre (poulpe). Pasfois les esques étaient brusquées.

Épine : Arête de poisson. Ce poisson est

plein d'épines.

Enragué : Se dit d'une ligne de pêche

coincée dans une faille rocheuse.

Escavène : Esche, arénicole des

pêcheurs, ver annélide utilisé comme appât

par les pêcheurs (cf. esque) (prov. escaveno, escareno, de

escava, creuser des galeries).

Escavenier : Ancien gagne-petit de la mer, l'escavenier se

livrait à la capture des vers marins qu'il vendait aux

pêcheurs. Sur les bords vaseux de la baie du Lazaret, ils

creusaient profondément au moyen d'une pelle-pioche à

large ferrure, renversaient les mottes de lise croulantes et les

fouillaient de leurs dix doigts à la recherche des

escavènes fugitives. D'autres escaveniers mieux nantis

disposaient d'un bateau qu'ils mouillaient au-dessus des mates avec des

amarrages serrés à des partègues.

Escombrière : Filet semblable à la

tounaille, mais plus réduit, destiné à prendre les

pélamides (bonites à dos rayé : Pelamis sarda).

Esque : Esche, annélidé, ver de vase (genre

Hesione) utilisé comme appât par les pêcheurs

provençaux (prov. esco). (cf. escavène,

néréis ; mouredu, arénicole des pêcheurs ;

cf. esquer, se faire désesquer).

Esquer : Enfiler une esque, un ver de vase, ou un autre

type d'appât (moule, limaçon, etc.) sur l'hameçon.

Estrop : Cordelette ou lanière de cuir servant

à attacher l'aviron à son tolet.

Fachouire : Foëne (ou fouine), sorte de harpon

à plusieurs pointes qui permet de claver (clouer) les seiches,

les poulpes ou les poissons.

Faoucado : Groupe de personnes, famille, se

déplaçant ensemble, le plus souvent pour une partie

d'agrément au bord de mer. Le soir, les faoucado reprenaient le

chemin de la maison. Du prov. foucado, baignade de famille, partie de

pêche en famille.

Filets (ou arrêts) : Les filets traînants :

- - le gangui : poche d'environ 8 mètres de long

avec une ouverture prolongée vers l'avant par des bandes de

filets appelées les ailes. L'écartement des ailes est

maintenu par une barre de bois appelée le badaï (badayar =

bâiller), de 4 à 6 mètres, qui râcle le fond.

Engin interdit par la suite en raison des dégâts

considérables causés dans les frayères des fonds

d'algues.

- - l'issaugue : grand filet calé à 200 ou

300 mètres du bord d'une plage, halé par 10 à 12

hommes, le patron commandant le réï (de l'arabe raïs),

équipe de tous les miséreux d'une commune.

- - le braguin et le tartanon : variantes du

précédent.

- - les dragues :

- - drague à crevettes (rateau)

- - drague à oursins et poissons de soupe (se fait

de nuit, car les soirs de beau temps les oursins montent au sommet des

algues.

- - arceau et pièce en bois au bas de l'arceau

pour la pêche au cambaròu (= crevette d'herbier).

Les filets flottants :

- le sardinal, ou sardignau : 4 pièces de

100 mètres de long chacune, 12 mètres de haut. On

pêche à l'aubo ou à la primo.

Les filets de fond :

- - l'entremaou (1,20 m), filet à bouillabaisse.

- - les claires : filets à langoustes.

- - le batudon - les arrêts (blancs)

- - le filet à rougets (3 m de haut)

- - les arrêts blancs non teints (filets à

merlans)

Les filets de poste :

- filets calés en des points précis

où le poisson passe toujours : en forme de points

d'interrogations (ouverts vers l'est car le poisson vient de l'orient).

Fourgon : (De fourgonner = farfouiller). Là aussi,

on encerclait les poisson avec un filet, mais on répandait de la

chaux dans l'espace cerné. Les poissons s'enfuyaient et

s'emmaillaient.

Fustier : Pêche à la lumière (le

poisson est attiré la nuit par des sources lumineuses.

Aujourd'hui, on connaît le lamparo (lumière

électrique). Autrefois, on pratiquait la pêche au

lumé (lume = lumière). On attirait le poisson autour d'un

brasier promené à la surface de l'eau. On entourait le

cercle lumineux d'un filet, puis le feu était noyé. Le

poisson effrayé s'enfuyait et s'emmaillait dans toutes les

directions. Fustier vient de fustes (fusta = bûchettes). On

promenait aussi les bûchettes de bois gras rougi (par le trou

d'homme du bâteau) tandis qu'un autre pêcher surveillait,

muni de sa fouine. La fumée incommodait tout de même les

pêcheurs. Plus tard, on remplaça les buchettes par le

carbure.

Ganchou, gantchou : Ustensile de pêche ou de

navigation : gaffe, simple crochet métallique fixé au

bout d'une perche pour s'accrocher ou tirer à soi une

épave.

Gangui : Pêche au gangui : ancien mode de

pêche, dévastateur des fonds marins : un filet volumineux.

La pêche au gangui consistait à draguer les fonds

d'herbiers non pas en poussant (comme le pousse-avant) mais en

traînant un filet volumineux (le gangui) en forme de sac conique

dont l'embouchure était tenue béante par une armature de

fer et au fond duquel s'entassaient poissons, langoustes, poulpes,

crabes, etc.

Garbelle : Grand panier en cannes fendues, même

forme que l'embornier (1,30 à 1,50 m de profondeur), fait pour

prendre les langoustes.

Girelié, girelier, girellier : Sorte de nasse

d'osier et de brins de myrte, adaptée à la prise des

girelles. Diamètre : 50 cm. On y utilise des moules

écrasées comme appât pour les girelles.

Gobier, panier à gobis : Nasse de forme oblongue

(0,50 m x 0,20 m), conçue pour prendre les gobis ou les baboites

(blennies).

Grapette : Le plus précieux de tous les engins de

l'aubijaïre : c'est un engin métallique à dents

recourbées en forme de main, fixé à

l'extrémité d'une perche en bois qui permet un grand

nombre de prises à la surface des fonds ou même en

profondeur.

Grégaou, grégal : Vent agréable qui

vient d'Est à Nord-Est et dure parfois plusieurs jours, ainsi

nommé ainsi parce qu'il souffle en Provence du côté

de la Grèce. On le nomme aussi galerne. (cf. montagnero,

tramontano).

Labé, labech : Vent du Sud-Ouest pouvant parfois

rouler des vagues très fortes (du grec libos : vent venant de

Lybie, pour les Grecs) (cf. eissero, largade, miejour, pounent).

Labéchade : Coup de vent du Sud-Ouest. Si la

largade devient mistralade ou, pire, labéchade, alors une houle

profonde creuse la mer, avec de lourdes lames que le vent fait

déferler en moutonnements infinis.

Lamparo : Pêche au lamparo : Pêche qui

consiste à attirer les sardines avec de grosses lampes

montées sur une barque. Le banc de sardines est enfermé

dans un gros filet formant une poche quand le treuil puissant le

remonte. Il peut prendre jusqu'à 10 tonnes de sardines.

Larg : Vent larg (vent largue, en terme de marine) : vent

de mer venant de l'Ouest, plus fort que le mistralet, mais moins

violent que la largade.

Largade : (Prov. largado) : Vent du large, très

violent, qui vient du golfe du Lion : « Ça serait

déjà les largades de septembre ? ». La mer perd

alors immédiatement ses miroitements que remplacent de courtes

vagues rageuses.

Lencis : (Lenci = ligne) : la palangrotte ou la

traîne qui remorque un leurre (plume de gabian, cuillère

métallique, peau de tambour, peau de chamois, ou vif).

Lenci mouarte : ligne morte.

Ligne lestée : ligne lestée avec boulantin

qui sert de signal et de flotteur.

Levagnòu, levagnoou : Vent du matin, qui vient de

l'Est et accompagne le soleil du levant.

Madrague : Grand filet de chanvre, pour la pêche aux

thon.

Marquer : Outre le sens d'avoir le point au jeu de boules,

marquer s'utilise pour : réussir, avoir de la réussite. A

la pêche, on a marqué signifie on a un début de

journée prometteur.

Mate, matte : (Du prov. mato, touffe ; mato d'augo :

touffe d'herbe). Fond marin sablo-vaseux, stabilisé par le lacis

de rhizomes et de racines des posidonies, légèrement

surélevé par rapport au fond de la mer, et qui

constituait autrefois l'habitat une riche faune de coquillages (cf.

vaïre).

Mire-fond : Instrument utilisé par

l'aubijaïré (pêcheur de l'aube) en cas de

risée (cf. raissa) provoquée par le vent de l'est

(levagnaou). Il s'agit d'une caisse (ou d'un seau, le bouiòu)

dont le fond est vitré et qui fait office de lunette sous-marine.

Mujolière : Pour prendre les mulets ou muges (prov.

mujorièro).

Musclaou, mousclau, amessoun : Hameçon (du bas lat.

mosclaris). « Serai countènt coume un roucau - Que

vèn d'escapa dóu musclau » (P. Bellot, poète

marseillais).

Nasse : Les pêcheurs professionnels disent que ce

n'est pas un terme de pescadou : ils disent les paniers. Les paniers

sont faits avec de l'osier, des blettes de brugas (repousses de

bruyère), des brins de myrte et des cannes fendues, tenus avec

du fil de fer zingué ou du fil de laiton.

Nato : Natte pour les flotteurs en liège des filets

de pêche.

Oursinière : Instrument ancêtre de la

grapette, confectionné avec une canne (roseau) fendue en trois

brins à l'extrémité, tenus écartés

par une pierre ou une pomme de pin.

Palangre : Ligne pour la pêche en mer

constituée d'une corde le long de laquelles sont

attachées des empiles munies d'hameçons. [NB. Le terme

est du genre féminin dans la langue française ; il est

souvent employé au masculin en Provence maritime]. Il aurait

été introduit en Provence par les Catalans venus

s'installer à Marseille dans l'anse portant leur nom,

après la peste de 1721. La ligne principale appelée la

mère porte un signal à chaque extrémité.

Toutes les deux ou trois brasses sont fixés des morceaux de

ligne longs également d'une brasse (1,62 m) et terminés

par un musclau (hameçon). La ligne est appelée aussi

brassolade.

Palangre à congres : 30 hameçons

autorisés aujourd'hui.

Palangre à sars : On y utilise la graisse du

vié maré (phallus marin, nom scientifique : holothurie).

Palangre de fond : Palangre que l'on range dans un panier

en osier aux parois à claire-voie et qui porte à la

partie supérieure une guirlande de liège (la couffe). A

mesure qu'on sarpe (sarpar = tirer), on love la mère dans la

couffe et on enfonce les musclaous un à un dans le liège

(gare à ne pas croiser les brassolades). Le nylon est aujurd'hui

bien préférable au chanvre. Les esques peuvent être

des crevettes, des poissons vivants (gobis ou bogues), des mouredus.

Palangrotte : Ligne plombée pour la pêche en

mer, enroulée autour d'une plaque de liège et

manoeuvrée à la main (prov. palangrotto) (cf.

lènci).

Partègue : (Prov. partego, perche, gaffe). Long

piquet planté au fond de l'eau, à l'avant et à

l'arrière du bateau du pêcheur de mouredus, lui assurant

une meilleure stabilité.

Payoù : Paillot, caillebotis, plancher d'une bette.

Pendis : Dans les parcs à moules, les pendis sont

des cordes régulièrement espacées, suspendues

à l'armature en bois du parc, sur lesquelles on accroche le

naissain grâce à des morceaux de filets et autour

desquelles se développent les moules. Du prov. pendis, pendant,

penchant, en pente. Cala lou palangre en pendis, manière de

tendre cet engin entre deux eaux. Désigne aussi un palangre

entre deux eaux.

Pescadou : Pêcheur professionnel.

Pescaire : Pêcheur amateur (légèrement

péjoratif) (cf. également aubijaire).

Pescarié : Poissonnerie, halle aux poissons.

Piadier : Nasse à prendre les bernard-l'ermite

(piades), généralement amorcée avec des tripes et

des têtes de poissons.

Pille : Faire pille (prov. piho, pilho, capture, butin,

prise) : réussir une belle capture, une belle pêche.

Pitée : Touche, sensation que l'on a lorsque le

poisson mord à l'hameçon.

Piter : Mordre à l'hameçon (prov. pita).

Pointu : Embarcation de pêche et de promenade

utilisée en Méditerranée.

Pous : « Pescan dins un pous ! » (Nous

pêchons dans un puits ! »), disent les pêcheurs en

mer, lorsqu'on ne ressent aucune pitée, ou qu'on n'a même

pas la consolation d'être désesqué.

Pousse-avant : Ancien mode de pêche,

dévastateur des fonds marins. Le pousse-avant était

constitué d'une armature de bois trapézoïdale, tenue

par un manche où s'accrochait un filet en forme de poche. En

poussant le manche devant soi, l'engin draguait à faible

profondeur, se remplissait d'algues, de poissons, de crabes, de

crevettes, de bigorneaux.

Primo : Pesca de primo, cala de primo : pêcher au

coucher du soleil ou dans la nuit. Sardino de primo, pèis de

primo.

Radet : Petite rade, petit port. Le premier port de La

Sagno était vraisemblablement situé à

l'emplacement actuel de la place Martel Esprit. Le nom primitif de

cette place (place Bourradet) viendrait peut-être (?) de lou

radet, la petite rade.

Raisse : (Prov. raisso) Averse, ondée de pluie. En

terme de marine, désigne également un coup de vent, une

rafale. Sur nos rivages, c'est aussi la risée

créée par le levagnoou, vent du matin venant de l'Est.

Ravageur : Sur nos rivages, ce vocable désignait

autrefois des braconniers de la mer, qui vivaient de petits larcins et

qui avaient le goût de ce qui est défendu. Ils ramassaient

du bois rejeté par la mer pour se chauffer, des débris de

ferraille ou d'étoffes pour en faire commerce, mais, ils

n'hésitaient pas à visiter nuitamment les parcs à

moules, à vider de leur contenu les nasses calées par

d'autres. La gendarmerie maritime et la douane avaient fort à

faire avec ces coquins dont certains s'étaient fait une

auréole de gloire par leurs exploits.

Riai : Epervier : filet de forme circulaire quand il est

déployé, portant des bagues de plomb à la

périphérie. On le projette sur les bancs de poissons (par

ex. de saupes) pour les capeler (capelar = coiffer). En tirant sur une

corde médiane, l'épervier prend alors une forme de poire

où le banc de poissons se trouve emprisonné.

Risée : Légères ondulations de la mer

créées par le levagnòu, vent du matin venant de

l'Est, qui gênent le travail de l'aubijaïre. (cf. raisso).

Rissole : Filet qui peut prendre les ciouclets (?) ou

mange-tout.

Roumagnole : Ustensile de pêche : faisceau

d'hameçons soudés autour d'un axe (cf.

tóuténière).

Rusque : Écorce de pin pilée, riche en

tanin, dont on faisait un bouillon pour imprégner le coton, le

chanvre des filets de pêche, et même le liège des

flotteurs (prov. rusco).

Rusquet : Ustensile de pêche : flotteur

constitué d'un morceau de liège taillé en cylindre

court et portant au dessous un fil muni d'un hameçon.

Appâté avec un simple morceau de pain, le rusquet permet

de pêcher des blades.

Sague : Pour les pêcheurs, la sague est une brume ou

un brouillard qui arrive ou qui se forme sur la mer (du prov. sago,

brouillard, amas de nuages).

Salabre : Épuisette, filet rond attaché

à un manche utilisé pour prendre le poisson dans les

grands filets ou les viviers, ou pour ramener à bord du bateau,

sans risque de le perdre, un poisson de grand de taille pris à

l'hameçon.

Sarper, serper : (Prov. sarpa) Lever l'ancre à bras

ou au moyen de palans. Tirer la corde d'un engin de pêche qu'on

avait calé, par exemple un palangre.

Simaillon, simailloun : Scion, brin terminal d'une canne

à pêcher.

Sous-cul : Sorte de coussin, de dessus de chaise

rembourré, notamment utilisé pour s'asseoir plus

confortablement sur les planches ou les plats-bords en bois des petits

bateaux de pêche.

Tencho : Teinte, teinture : Faire la tencho : tremper les

filets de pêche dans une dissolution d'écorce de pin

broyée (rusco) pour les préserver de l'action corrosive

de la mer. Moulin à tencho, cf. moulin à rusco.

Tounaille : Filet à thons (grosses mailles) :

longueur : 250 à 300 m., hauteur : 20 m., placé à

un poste tenu 6 jours. Si le thon coule, il faut le harponner avec le

foumé (harpon lesté).

Touténière : Calamarette, engin conçu

pour prendre les calmars (toùtèno) ou autres

céphalopodes : poire en plomb peinte en rouge ou en blanc,

fixée par le sommet à un filin, tandis que la base est

armée de crochets acérés, comme un faisceau de

gros hameçons réunis par leur partie droite (cf.

roumagnole). On l'utilise en lui imprimant des mouvements de bas en

haut et de haut en bas.

Vaïre : Clairière de sable au milieu d'un fond

marin couvert d'algues (cf. mate).

Ventadin : Vent léger qui se met à souffler

de la terre vers dix heures du matin.

Quelques noms locaux d'animaux marins ayant un

caractère humoristique

Bibi : Gros ver blanc grisâtre de grande

taille utilisé comme appât de pêche et dont les

poissons sont très friands. Sorte de mouredu de grande taille

(cf. mouredu, mouron, escavène, esque). Un bibi ayant la taille

d'un doigt, il serait ainsi nommé par analogie supposée

avec le sexe d'un garçonnet (?).

Esque : Esche, annélidé, ver de vase (genre

Hesione) utilisé comme appât par les pêcheurs

provençaux (prov. esco). (cf. escavène,

néréis ; mouredu, arénicole des pêcheurs,

mouron, bibi ; cf. esquer, se faire désesquer). L'expression :

« Va te faire une soupe d'esques ! » est employée

pour se débarrasser d'un gêneur, pour l'envoyer se

promener. (Ce serait le plat de résistance d'un pêcheur

rentré bredouille : il ne lui reste plus qu'à

confectionner son repas avec le reste de ses appâts...). Un

chapeau « pour aller faire les esques » est un vieux

chapeau déformé et à fond arrondi, semblable au

récipient souple utilisé par les pêcheurs d'esques.

Gobi : En français gobie (n.m.), petit poisson du

littoral marin, sorte de goujon de mer, pouvant se fixer aux rochers

par ses nageoires ventrales formant ventouse (genre Gobius, famille des

Gobiidés). Comme il est immobile et mord très facilement

à l'appât, on l'appelle aussi le poisson-couillon. Dans un

tout autre registre, le gobi de brailles, c'est (très

vulgairement) le membre viril (cf. aucèu, chichette, quico,

quiquette, vié, vier).

Masque : (Du prov. enmasca : ensorceler) Nom d'un poisson

de mer brun violacé (genre Blennius ? ou Nettastoma ? ou

Heliastes ??) dont on dit, lorsqu'on en attrape un dès le

début, qu'il présage une matinée de pêche

catastrophique.

Piade : (Prov. piado) Bernard-l'ermite, espèce de

crustacé appelé pagure (genres Pagurus, Anapagurus,

Clibanarius, etc.), qui protège son abdomen dans une coquille de

gastéropode vide et se déplace en emportant celle-ci,

très recherché comme appât pour la pêche (cf.

biòu-arpu).

Pito-moufo : Petit poisson de mer (Crenilabrus melops),

qui ne mord pas franchement à l'hameçon, qui

désesque facilement les pêcheurs (cf. peissaille).

Vier marin : « Phallus marin » (prov.

vié mare), holothurie, concombre de mer, genre d'animal

échinoderme à corps cylindrique et à parois

épaisses (Holothuria Forskali).

|

Bien que cela vous

intéresse sans doute moins, j'ai aussi une rubrique sur les noms

locaux de poissons et autres animaux marins :

http://jcautran.free.fr/archives_familiales/loisirs/poissons.html

Et j'en ai extrait

quelques-uns dont les noms ont un caractère plus ou moins

humoristique, susceptibles de vous intéresser (cf. À la

fin du même fichier Word).

Peut-être

cela est-il "hors sujet" pour votre prochain article, mais cela pourra

peut-être vous servir pour une autre fois...

Enfin, j'ai un DVD

d'interviews de mon père (et de bien d'autres personnages

seynois), dont certains passages sont en provençal. Il s'agit

d'interviews réalisées en 1994 par FR3 Provence. Il s'y

trouve de-ci de-là des termes provençaux de la

construction navale ou des métiers de la mer. Attention, le DVD

contient des sujets divers et variés. Pour ce qui concerne la

construction navale et la mer il faut aller directement au "TITLE-#8"

et plus particulièrement dans les chapitres 4 à 6 et 24

à 30.

J'en ai fait une

copie que je peux vous en envoyer par la poste (mais il faudrait que

vous m'indiquiez votre adresse, que je ne crois pas avoir), à

moins que vous ne passiez à La Seyne un de ces prochains jours

(pour la récupérer chez moi ou à une autre adresse

comme le service Communication ?).

Restant à

votre disposition.

Cordialement,

Jean-Claude Autran

R1b. (7 mars

2010)

Bonjour,

En janvier dernier,

vous m'aviez demandé si j'avais quelque chose sur le vocabulaire

des travailleurs de la mer en vue d'une page dans Le Seynois. Quelques

jours plus tard, je vous avais envoyé quelques

éléments [copie du message ci-dessous], mais, sans

nouvelles depuis, je ne sais pas finalement si vous l'aviez reçu

ou si cela a pu vous être utile.

Très

récemment, j'ai pu obtenir (de la part de mon ami Serge Malcor)

un nouveau lexique très complet des termes provençaux de

la petite construction navale et de la pêche artisanale.

Je vous l'adresse

ci-joint en fichier Word. Même si cela arrive trop tard pour

votre article, cela pourra vous servir à une prochaine occasion.

Cordialement,

Jean-Claude Autran

- Agrupe :

Aiguillot, partie mâle de la penture de gouvernail

- Aisso :

Herminette, hache des charpentiers

- Amadièro

: Espace entre varangues, maille

- Anguilié:

Orifices pratiqués dans le bas de la varangue pour permettre la

circulation de l'eau dans tous les compartiments de la cale.

- Anguilié

de faouco : Dalots, orifices pratiqués dans la falque pour

évacuer les eaux stagnant entre pont et falque

- Anteno :

Antenne, grande vergue supportant le tier-pount

- Apoundoun :

Allonge

- Arboura:

Mettre le mât en place

- Arjoù

: Barre de gouvernail

- Aubre :

Autre nom du mât

- Augivèù

: Drisse de foc (fixation en haut du mât)

- Banc

d'apé : Renfort du bordé

- Banc

d'arboura : Renfort du bordé prés du mât

- Barbeto :

Amarre

- Battudo :

Filet de 3 brasses de hauteur et 80 brasses de long, pour les

scombridés

- Beto de

traine : Bette servant à la pêche à la

traîne, barque de 26 pans

- Biòu

: Tartane chalutant en couple

- Bordàgi

: Bordé (parfois utilisé pour bauquière)

- Boòude

: Corps-mort, mouillage

- Bourcé

: Voile au tiers

- Bourgin,

brégin : Filet traînant à mailles étroites

formé de deux ailes aboutissant à une manche

- Bréganeù

: Plat-bord

- Brouméja

: Brouméger, appâter avec la boette... s'emploie

plutôt pour exprimer l'action de vomir par dessus bord, se dit

aussi "appeler Raoul"

- Cabrì

: Croix de Saint-André, dispositif de levage

- Calesoun :

Tirant d'eau

- Caleù

: Filet utilisé "au Martigue", carrelet servant à

piéger le muge (mulet)

- Caneto :

Canne à pêche

- Carbaloun :

Équerrage, angle d'équerrage

- Carcagnoù

: Petit pont arrière, tillac de poupe

- Carenaù:

Quille

- Catalano :

Barque catalane, surtout utilisée en Languedoc

- Chòulamén

: Tonture, se dit aussi fué

- Claveù

: Clou, pointe de charpentier

- Counassièro

: Partie femelle de la panture d'étambot

- Courantiho :

Pêche du thon en haute mer, par opposition à la seincho

- Cuberto :

Pont

- Dourmento :

Palangre

- Eissaugo :

Long filet de pêche formé d'une grande poche et de deux

ailes, désigne aussi le bateau qui traîne ce filet

- Emploumba :

Épissurer

- Enbon :

Virure alternant avec le fil

- Ensencho :

Préceinte

- Escaumié

: Tolet

- Escaumièro

: Toletière

- Escoa:

Membrure (Toulon)

- Escoldo :

Membrure (Marseille)

- Escoto :

Écoute

- Estamanaire

: Allonge

- Estivo :

Fond de cale

- Estrop :

Cordelette servant à attacher l'aviron à son tolet

- Falouco,

felouco : Felouque, barque aux façons effilées et

menée à la rame

- Fauco :

Fargue, falque

- Femelot :

Autre nom de la counassièro

- Ferre,

Ferrì : Ancre, grappin

- Fièu,

fil : Bordage alternant avec l'enbon

- Fisco :

Vieux filet que l'on joint au bas des tounaio

- Floun:

Itague, cordage qui sert à hisser l'antenne

- Gànchou

: Gaffe

- Gangui :

Petit chalut, désigne aussi le " bateau qui le traîne

- Garbé

: Gabarit

- Gardo-banc :

Renfort de banc

- Gaùbi

: Savoir-faire, maîtrise, aisance

- Issoun :

Drisse de l'antenne

- Lahut : Gros

gangui, désigne aussi le bateau qui le traîne

|

- Latto-baou :

Eau, barrot

- Laveù

: Hameçon

- Lènci

: Palangrotte

- Lèvo-pei

: Épaississement du plat-bord arrière gauche, protection

de la falque

- Ligno-maire

: Palangre

- Ligno morto

: Palangre de fond

- Longo :

Autre nom de la palangrotte

- Loubo :

Loube, scie à dents de loup utilisée en va-et-vient par

deux scieurs de long

- Madié

: Madrier, grosse pièce de bois, .bâti-moteur, barrot

- Madrago :

Pêche au thon au filet fixe et près des côtes

- Manjo-vent :

Petit foc

- Man-tenen :

Poignée de l'aviron

- Mar de

Marsiho : Mer des marseillais, partie de la rade de Marseille

située en-deçà du Frioul

- Mar

d'amotlnt : Partie nord de la rade de Marseille

- Mar

délieuro . : Haute mer, large

- Mar

d'avaù : Partie sud de la rade de Marseille

- Marinié

: Barque de 26 pans pour la traîne d'été

- Martégaù

: Filet (voir bourgin, brégin)

- Matafioun :

Cordon pour attacher la voile

- àl'antenne

- Mestre d'

aisso : Charpentier de Marine (à Marseille)

- Mestro :

Grand voile

- Mousclaù

: Hameçon

- Murado :

Intérieur de la coque

- Naufe, :

Sorte de petit foc

- Palangrin :

Long palangre

- Pan : Empan,

mesure d'environ 25 cm

- Papefigo :

Voile d'étai

- Payoù

: Paillol, plancher de la barquette

- Peno : Coin

du bas d'une voile latine, partie postérieure de l'antenne

- Pescadou :

Pêcheur professionnel

- Pescaire :

Pêcheur amateur (légèrement péjoratif)

- Pitalo :

Baupré

- Plan : Fond

du bateau

- Piano :

Pièce de fond du bateau

- Poulacro :

Générique pour foc, désigne aussi le bateau

possédant un foc

- Quitran :

Goudron

- Radasso :

Radasse, vieux filet usagé servant à la pêche des

oursins

- Rafiau :

Pointu toulonnais

- Récampadis

: Litt. réfugiés. Terme gentiment moqueur pour "touriste"

- Rem : Aviron

- Rodo de

poupo : Étambot

- Salabre :

Les étrangers l'appellent "épuisette"

- Saltarelo :

Sauterelle, fausse-équerre

- Sarreto :

Bauquière

- Sardinaù

: Filet à mailles serrées dédié à la

sardine, désigne aussi le bateau

- Sarpa :

Lever l'ancre

- Seincho :

Pêche au thon à la senne, dans des filets fixes

- Serra :

Vaigrage

- Sorro : Lest

- Talounoù

: Armement de la quille

- Taùmé

: Tillac

- Tasseiroun :

Voile d'étai de mauvais temps

- Tier-pount :

Voile latine

- Timoun :

Safran de gouvernail

- Toulounenco

: Canne à pêche longue et flexible pour pêcher dans

les trous de rochers

- Tounaio :

Filet dérivant dédié au thon

- Trencarén

: Trinquenin, partie latérale du pontage

- Trépadou

: Place du timonier

- Trinqué

: Mât incliné vers l'avant des catalanes, mât

d'artimon

- Trinquetin :

Foc de trinqué

- Vaco :

Tartane chalutant seule

- Véleto

: Petite voile latine gréée sur la vergue de mestre

- Véradié

: Filet dérivant

- Véruno

: Tarière

- Viluro,

viruro : Virure, bordage entier

|

Q2.

Bonsoir

Jean-Claude

Vous avez

sacrément bien fait de me renvoyer ce lexique, car le dernier

mail que j'ai gardé de vous date de juillet 2009. Noyé

sous deux à trois cents mails quotidiens ai je mis celui ci

à la corbeille sans bien regarder ? a t'il été

zigouillé par mon antispam ? envoyé à une autre

adresse ? ...

J'avais pris

contact avec un ancien du bureau d'études des chantiers,

provençalisant, M. Gérin, et pensais travailler sur ses

souvenirs, mais il s'avère que la langue d'oc n'entrait pas dans

les bureaux... du moins le pense t'il. Puis Miquèu Tournan m'a

mis en rapport avec Gérard Tautil, qui m'a envoyé le

texte d'une chanson sur le thème des chantiers, et il semble que

la chanteuse Nicola, dans les années 70 s'y soit essayée

aussi. Je recherche son texte. Tournan doit me tenir au courant.

Bref, il y a

quelques chances pour que, dès ce mois ci, si toutefois mon

sujet est accepté, j'ai à me servir de votre vocabulaire.

Il serait

intéressant ausi de savoir si votre ami Serge Malcor avait un

rapport professionnel avec les chantiers. De toutes manières

s'il réside à La Seyne, c'est quelqu'un qu'il me serait

utile de rencontrer.

Ces temps ci on a

tendance à me proposer des sujets

provenço-provençalistes alors que je

préfèrerais m'intéresser simplement à

l'actualité locale, mais en provençal, par exemple

à propos de l'économie navale locale. Et le lexique de M.

Malcor pourrait me donner quelques idées.

Merci

MN

R2.

Bonjour

Michel,

Je suis heureux que

ce lexique puisse vous intéresser.

En fait, il me faut

rectifier un point sur lequel je n'ai pas été très

clair. C'est bien Serge Malcor qui m'a passé ce lexique, il y a

déjà quelques mois. Mais, il n'en est pas lui-même

l'auteur. Il s'agit d'un "glossaire des termes provençaux" qui

figure à la fin d'un ouvrage consacré à la

construction des petits bateaux de pêche (...).

Mais Serge Malcor

est aussi l'auteur d'un lexique de termes locaux (dont une partie a

été empruntée au lexique provençal de mon

site internet), qu'il a intitulé « Les maux des mots

», à compte d'auteur, 2007. Et comme Serge Malcor est un

grand connaisseur de la mer, de la pêche, de la faune

sous-marine, un grand nombre des termes qu'il a traités sont

relatifs à ces sujets. (...).

Naturellement, ce

serait très utile qu'à l'occasion vous rencontriez Serge

Malcor. Que ce soit sur les sujets ci-dessus, ou sur tout autre relatif

à La Seyne qu'il n'a pratiquement jamais quittée depuis

qu'il y est né, en 1943. Il est très disponible,

pharmacien retraité, et joignable à : (...).

Amicalement,

Jean-Claude Autran

Q3.

Cher J-Claude

Merci pour toutes

ces précisions. Il est possible que j'utilise dès ce mois

ci quelques uns des items de ce lexique car je consacre mon article

mensuel aux chantiers navals dans la chanson d'auteur. J'ai

connaissance de trois textes sur le sujet, écrits à

l'occasion de leur fermeture ou en commémoration de celle ci,

par trois auteurs d'expression occitane.

Je prendrai contact

avec Serge Malcor à l'occasion d'une prochaine visite, (...)

pourquoi ne pas envisager un portrait de groupe ? D'autant que vous

n'êtes pas seuls sur place, je viens de commenter le dernier

ouvrage de René Merle, sur l'enquête impériale

menée vers 1806 pour mieux connaître les idiomes

régionaux, prélude à leur éradication alors

souhaitée ! Mais rené Merle est il toujours Seynois ?

bien à vous

MN

R3.

Bonsoir

Michel,

Je ne sais pas quel

est votre calendrier. Ce que je sais c'est que Serge Malcor est en ce

moment absent de La Seyne (je crois jusqu'au 24 mars). (...) mais il

n'y aurait certainement pas de problème à faire un

portrait de groupe si vous le jugiez utile. Tout est question de

calendrier et de disponibilité un même jour des uns et des

autres. J'en parle à Serge Malcor dès son retour.

Quant à

René Merle, il n'est plus seynois depuis une dizaine

d'années. Il habite Toulon. Il est joignable par son site

internet http://rene.merle.charles.antonin.over-blog.com.

Bien à vous,

Jean-Claude Autran

Q4.

Je suis en

contact avec Merle (je viens de faire la critique de son dernier

ouvrage) et il lui arrive de collaborer avec le mensuel Aquò d'Aqui, que j'anime.

Mais nous ne nous sommes jamais rencontrés !

Pour une rencontre,

on se tient au courant des possibilités pratiques si vous voulez

bien. J'attendrai que vous me donniez des nouvelles.

merci et à +

tard

MN

17 février

2007 - 11 décembre 2016 : Confection des

gireliers et de nasses

Q1.

Bonjour

Voici, sur mon blog un petit

article sur LE MYRTE

Vos observations et suggestions

sont les bienvenues

Toutes mes amitiés

JPB

R1.

Bonjour,

Merci de m'avoir

indiqué votre article sur le Myrte : http://lubalpi.free.fr/Lycos/Myrte-blog

Il est très

bien fait et les photos sont très belles.

A noter qu'un autre

intérêt du myrte, en dehors des usages vous citez

(phytothérapie, liqueur), est l'emploi des rameaux dans la

confection des nasses appelées gireliers, qui sont

conçues pour la pêche des girelles. Ces gireliers sont

fabriqués en osier, mais l'ouverture en entonnoir, dont les

détails de fabrication sont très importants pour que les

poissons y entrent, est en principe faite de brins de myrte. Les

pêcheurs prétendent que si on utilise un autre bois que le

myrte, le girellier ne « pêche » pas, ou beaucoup

moins. Et encore, je crois que les brins de myrte doivent être

cueillis dans certaines conditions et à une saison bien

précise.

Amitiés,

Jean-Claude Autran

Q2a.

Merci pour votre

réponse et les précisions sur les gireliers.

Me permettez vous d'en faire

état dans l'article du blog en citant l'auteur et en mettant un

lien vers votre site.

Je le communique déjà

à mes amis

Auriez vous par hasard une photo de

girellier

Merci

Toutes mes amitiés

JPB

Q2b. (à

SM)

Salut Serge,

En mai dernier,

lorsque tu tenais à Janas le stand sur les plantes

médicinales, je crois que tu avais une fiche sur les

propriétés et usages du Myrte.

Pourrais-tu me

renseigner (pour que je puisse répondre à l'un de mes

correspondants) sur :

- 1) la recette de

la liqueur de myrte (si ce n'est pas ultra secret ?)

- 2) l'utilisation

des tiges de myrte pour la fabrication des gireliers

(utilise-t-on le

myrte pour confectionner uniquement la bouche d'entrée ? Ou

peut-on l'utiliser pour confectionner la totalité du girelier

à la place de l'osier ou d'un autre bois ? Et n'y a-t-il pas une

saison précise pour cueillir les tiges de myrte si l'on veut que

le girelier "pêche" ?

Merci par avance.

Amitiés.

Claudet

R2a. (de SM)

Salut Claudet,

En ce qui concerne les gireliers et

leur fabrication je suis loin d'être un spécialiste mais

je sais que les gireliers tout comme les gobiers "qui font pêche"

sont uniquement fabriqués à partir du myrte.

Le "ventre" avec de longues tiges

et la "pachole" avec des sous-rameaux plus fins. On doit couper les

branches de myrte à la nouvelle lune et quand la sève est

descendue (durant les mois d'hiver).

Je ne crois pas que des gireliers

soient fabriqués à partir d'osier ou d'autre bois dans la

région. Par contre, beaucoup de gens croient que c'est de

l'osier parce que c'est tressé.

J'avais rencontré la fille

d'un ancien pêcheur de Saint Mandrier qui m'avait raconté

tout ça.

Je vais essayer de reprendre

contact début mars, au cours de la réunion du bureau des

amis des Janas. Je te tiendrai au courant.

Pour la liqueur de myrte, ce n'est

pas bien compliqué mais ma recette est empirique :

Cueillir les fruits après

les premières gelées (ordinairement au cours du mois de

décembre) et les mettre à macérer dans l'alcool

à 90 durant trois mois. (Environ 1 kilo de baies pour 3 litres

d'alcool)

Filtrer afin de

récupérer le liquide.

Faire un sirop de sucre avec 500 g

de sucre pour un litre d'eau et l'ajouter progressivement afin

d'obtenir la douceur désirée.

Pour rabaisser le degré

alcoolique, il est possible d'ajouter alors la quantité d'eau

désirée à partir de ce moment-là.

Certains procèdent

directement avec de "l'aïgo ardent" mais l'extraction des saveurs

est, à mon avis, moins subtile. De plus, en fonction de la

climatologie de l'automne, on risque d'obtenir un trop faible

degré alcoolique après adjonction du sirop.

Selon les années, il est

possible de procéder à deux macérations

successives des baies. La seconde devant alors durer plus longtemps.

Cette année (2006), les

myrtes n'ont pas subi de gelée dans la forêt des Janas.

Elles donneront certainement une liqueur quelconque.

Personnellement je n'en ai pas

ramassé mais avec ce que j'avais récupéré

en 2005, je suis paré pour au moins deux années.

Tu en as dégusté, il

me semble, à La Désirée, au printemps dernier !

(...) Adessias.

Pif

R2b.

Bonjour,

Pas de

problème, vous pouvez faire état de tous nos

échanges sur le myrte et les gireliers dans votre blog.

Pour

compléter la discussion sur ces sujets, je vous communique

d'ailleurs ci-dessous quelques précisions que je viens de

recevoir de mon ami Serge Malcor, ancien pharmacien de Toulon, qui

possède une fiche sur les propriétés et les usages

du myrte. Voici ce qu'il vient de m'écrire :

- 1) En ce qui

concerne les gireliers et leur fabrication je suis loin d'être un

spécialiste mais je sais que les gireliers tout comme les

gobiers "qui font pêche" sont uniquement fabriqués

à partir du myrte.

- Le "ventre" avec

de longues tiges et la "pachole" avec des sous-rameaux plus fins. On

doit couper les branches de myrte à la nouvelle lune et quand la

sève est descendue (durant les mois d'hiver).

- Je ne crois pas

que des gireliers soient fabriqués à partir d'osier ou

d'autre bois dans la région. Par contre, beaucoup de gens

croient que c'est de l'osier parce que c'est tressé.

- J'avais

rencontré la fille d'un ancien pêcheur de Saint Mandrier

qui m'avait raconté tout ça.

- Je vais essayer de

reprendre contact début mars, au cours de la réunion du

bureau des amis des Janas. Je te tiendrai au courant.

- 2) Pour la liqueur

de myrte, ce n'est pas bien compliqué mais ma recette est

empirique :

- Cueillir les

fruits après les premières gelées (ordinairement

au cours du mois de décembre) et les mettre à

macérer dans l'alcool à 90 durant trois mois. (Environ 1

kilo de baies pour 3 litres d'alcool)

- Filtrer afin de

récupérer le liquide.

- Faire un sirop de

sucre avec 500 g de sucre pour un litre d'eau et l'ajouter

progressivement afin d'obtenir la douceur désirée.

- Pour rabaisser le

degré alcoolique, il est possible d'ajouter alors la

quantité d'eau désirée à partir de ce

moment-là.

- Certains

procèdent directement avec de "l'aïgo ardent" mais

l'extraction des saveurs est, à mon avis, moins subtile. De

plus, en fonction de la climatologie de l'automne, on risque d'obtenir

un trop faible degré alcoolique après adjonction du sirop.

- Selon les

années, il est possible de procéder à deux

macérations successives des baies. La seconde devant alors durer

plus longtemps.

- Cette année

(2006), les myrtes n'ont pas subi de gelée dans la forêt

des Janas. Elles donneront certainement une liqueur quelconque.

A bientôt,

Amitiés,

Jean-Claude Autran

R2c.

Re bonjour,

J'ai oublié,

hier, de vous envoyer des photos de gireliers.

En voici deux pour

votre information : girelier_1.jpg et girelier_2.jpg

Mais je ne sais pas

si vous avez le droit de les faire figurer sur votre blog car ces

photos ont été respectivement copiées à

partir de deux sites internet suivants : http://pieds-noirs.info/pni/article.php3?id_article=223 et http://www.peche-guilfish.com/shop/index.php?id=2331

Amitiés,

Jean-Claude Autran

Q3a. (27 juin

2007)

Bonjour

Monsieur AUTRAN,

Objectif:

pérenniser par l'image la fabrication d'engins de pêche

méditerranéens en vannerie.

Dans le domaine

"pêche et engins de pêche" je suis à la recherche

d'informations sur la fabrication artisanale des gireliers, nasses,

garbelles en osier, myrte etc ...

Outre le

côté documentaire, mon souhait serait de pouvoir

réaliser un film vidéo amateur sur cette technique de

vannerie.

En

conséquence je suis à la recherche d'une personne sachant

encore pratiquer cette technique ancestrale dans le Var.

Auriez-vous

l'amabilité de m'indiquer une piste ?

Par avance merci.

Cordialement.

AG

Q3b.

Bonjour

Monsieur AUTRAN,

Dans le

prolongement de mon projet concernant la "pérennisation" de la

fabrication de gireliers ou autres nasses en myrte,

Je viens d'explorer

deux sites internet où il est question de "techniques de

fabrication" :

corsicanostra.free.fr/travaux

de la mer.htm

ajaccio.fr

Bien que

relativement succint le detail est cependant intéressant.

Je ne manquerai pas

de vous communiquer ultérieurement d'autres éventuelles

"trouvailles".

Cordialement.

AG

Q3c.

(à SM)

Salut Serge,

Comment va ?

L'un de mes

correspondants cherche une personne qui pratiquerait encore dans le Var

la fabrication artisanale de gireliers, nasses, garbelles en osier,

myrte. (Je crois que c'est pour en faire une video).

Aurais-tu des

informations à ce sujet ? Merci par avance.

Fox

R3a.

Adiou

Claudet,

Je vais

tâcher de retrouver le nom du fabricant de gireliers. Il habite

vers le fort Napoléon mais j'ai oublié de marquer son nom

et son adresse...

(...) Le bonjour

à toute ta tribu.

Adessias.

Pif

R3b.

Bonsoir,

Pardon pour le

retard à vous répondre. Je ne connais personne qui

pratique la technique de fabrication des gireliers, mais, en

interrogeant autour de moi, j'ai trouvé un ami qui pourrait

avoir une piste, à La Seyne sur Mer, d'un fabricant artisanal de

gireliers et qui, à son avis, accepterait d'être

filmé. Mais il n'a plus l'adresse exacte en tête et me

demande quelques jours de délai pour interroger quelqu'un de son

entourage qui doit pouvoir la lui retrouver.

Je vous tiens au

courant.

A bientôt,

dès que j'ai du nouveau.

Cordialement,

Jean-Claude Autran

Q4a.

Bonjour

Monsieur AUTRAN,

Merci pour votre

aimable réponse: rien ne presse car je ne puis être libre

pour la réalisation du "projet gireliers" que pendant le mois

d'octobre prochain.

En attendant je

continue mes recherches et ne manquerai pas de vous tenir au courant.

Cordialement.

AG

Q4b. (30

août 2007)

Je viens

d'avoir un coup de fil au sujet de la personne qui fabrique les

gireliers.

Il s'agit de

monsieur AV qui habite (...).

Mais il

paraîtrait que vous vous connaissez déjà !

Pif

R4.

Merci, Pif,

pour l'adresse du fabricant seynois de gireliers.

Je l'ai transmise

à mon correspondant qui souhaitait faire une sorte de reportage

sur les gireliers en lui demandant de prendre contact directement avec

M. V.

Je connais en effet

la famille V. J'ai dû les rencontrer 1-2 fois à une

inauguration ou à une journée Histoire et Patrimoine.

Mais c'est surtout

avec MV que j'ai eu des échanges. Son mari, physiquement, je ne

m'en souviens guère. Sa famille connaissait bien mon

père, comme le montre un de ses messages ci-dessous

Fox

Q5.

Bonsoir,

J'ai pu avoir

l'adresse de la personne qui, à La Seyne-sur-Mer, fabrique

encore des gireliers. Il s'agit de :

Monsieur AV (...)

Vous pouvez prendre

contact avec lui de ma part (mon père le connaissait bien) ou de

mon ami Serge Malcor, qui le connaît aussi.

Cordialement,

Jean-Claude Autran

R5.

Bonjour,

Merci d'avoir

mené à bien les recherches concernant la fabrication des

gireliers.

Pour l'instant je

suis encore en Savoie où je passe tous mes étés et

une partie de l'automne.

Dès mon

retour dans le Midi vers le 15 octobre je m'empresserai de prendre

contact avec Mr AV et ne manquerai pas de vous tenir informé.

Cordialement.

AG

Q6. (11

janvier 2008) à AG et à SM

Bonsoir,

Je ne sais pas si

vous avez réussi à faire votre reportage sur la

fabrication de gireliers auprès de M. AV.

Mais

peut-être serez-vous intéressé par les

coordonnées d'une seconde personne qui, à La

Seyne-sur-Mer, fabrique des gireliers. Il s'agit de M. PP, capitaine du

port de Saint-Elme.

Voir la copie

ci-jointe d'un article paru hier dans Var-Matin

Cordialement,

Jean-Claude Autran

R6a.

Bonjour,

Merci pour cette

seconde piste à propos des "créateurs de gireliers".

C'est très aimable à vous et encore merci.

Dans quelques jours

je vais m'organiser pour rencontrer MM. AV et PP ainsi que

vous-mêmes si vous le permettez.

Cordialement.

AG

R6b.

Salut Fox,

(...) Merci pour

l'article sur le nouveau capitaine de port de Saint Elme que je ne

connais que de vue. Au printemps dernier, il a remplacé Julien,

un petit gars que j'ai vu naître mais qui actuellement s'est

rapproché de son domicile en prenant la direction du port de La

Madrague de Giens.

En tant que

capitaine de port, il aurait tout de même pu ajouter qu'il est

interdit d'avoir à bord d'une embarcation plus de deux

gireliers.

C'est la raison

pour laquelle quand nous faisons une pêche aux gireliers, nous

prenons deux ou trois kayaks en remorque et autant de personnes que de

bateaux...

Je ne connaissais

pas l'usage du lentisque à la place du myrte, mais il est vrai

que c'est un bois aux caractéristiques semblables.

(...) Grosses bises

à toute la maisonnée et à bientôt.

Adessias.

Pif

Q7.

Bousoir Pif,

(...) A propos des

gireliers, j'ai aussi été surpris de voir citer le

lentisque pour leur fabrication. Mais je me demande si le capitaine du

port connaît suffisamment nos arbustes de la garrigue ou du

maquis. Il prétend que nos anciens appelaient le lentisque "daladéou".

Or, à ma connaissance, et à celle de

Frédéric Mistral, le daladèu (ou daradèu,

daladèr, daradèr, daradèl, aladèr,

alavèr, etc. etc.), c'est le filaria, ou philaria, ou

filaire (avec ses espèces bien connues : aladèr mascle,

filaria à feuilles étroites ; gros aladèr,

filaria à large feuilles). Le lentisque (Pistachier Lentisque),

en provençal, tout le monde s'accorde pour dire que c'est lou

lentiscle. Filarias et lentisques se côtoient souvent dans

nos bois, mais les premiers sont des oléacées, les

seconds des térébinthacées. Rien à voir

entre eux, ni avec le myrte, ni avec l'osier. Alors, finalement, lequel

des deux utilise-t-il en réalité ? Et lequel est un bois

fait pour la mer ? Je n'en sais rien. Il faudra lui demander. (...)

Claudet

Q8. (9 février 2013)

A noter aussi la page

de Var-Matin datée du 9 février 2013,

consacrée à : « BO, le dernier des

tresseurs de nasses » - A 79 ans, le pêcheur du Lavandou

veut transmettre son savoir faire. Alors, il va donner des cours, de la

cueillette du myrte et du jonc, jusqu'à la pêche, en passant

par le façonnage... ».

JCA

Q9. (17 juillet 2013)

A noter

enfin deux autres articles retrouvés dans Var-Matin,

l'un à la page de Bandol, le 6 juin 2011 : « HS,

tresseur de gireliers », qui utilise « le

mélandrier, originaire d'Amérique du nord » et

« cuilli de lune ». Dans un autre ariticle, paru dans

l'édition de Var-Matin

du 17 juillet 2013 : « Girelier, une passion en voie de

disparition », avec la photo du même Henri Suquet, avec

« l'un de ses gireliers fabriqués à partir de myrte

», là il est question d'utiliser un partage entre «

la gineste, la myrte et le mélancier ; et non pas l'osier

». Alors, faut-il lire mélandrier ou mélancier ??

(Mélancier semble être une forme vieillie de

l'Amélanchier, tandis que Gineste semble correspondre à

notre Spartier à tiges de Jonc (ou Genêt d'Espagne)).

JCA

Q10. (18 octobre 2015)

Cher J.Claude,

(...) Tu

trouveras ci-joint quelques photos de girellier (l’orthographe 1

l ou 2 l !) que fait mon mari Baby, il y a fort longtemps nous en

avions discuté au temps où ton père était

vivant, actuellement il les confectionne en myrtes et en tamaris qui

demeure un bois imputrescible .

Bien à toi et

bon dimanche.

A bientôt

MV

R10.

Bonjour Michèle,

Pardon pour le retard avec lequel je réponds à ton dernier message.

Merci pour les photos de gireliers. Je savais que ton mari en

fabriquait. Il y a quelques années déjà, lors

d’échanges avec différentes personnes

intéressées par les gireliers, son nom m’avait

été communiqué par mon ami Serge Malcor.

A la suite de quoi, plusieurs autres fabricants de gireliers varois

avaient été identifiés : l’un (PP, de Saint-Elme) utilisait myrte et

lentisque (ou filaire ?). Un

autre (HS, de Bandol) utilisait myrte, «

mélandrier » (ou « mélancier ») et

« gineste ». On n’a pas trop su à quoi

correspondaient les noms de ces deux derniers végétaux.

« Mélandrier » aurait pu peut-être

correspondre à l’amélanchier et « gineste

» au genêt d’Espagne (?). Un autre (BO, du

Lavandou), utilisait myrte et jonc...

Tous ces échanges d’informations avaient été

mis dans le “forum” de mon site à la page :

http://jcautran.free.fr/forum/peche.html#8

Mais je ne connaissais pas encore l’usage du tamaris que fait ton mari.

Avec amitiés.

Jean-Claude

R11. (11 décembre 2016)

J'ai encore trouvé la référence à cet ouvrage de Bernard Bertrand : « Le tresseur de nasses de Méditerranée - Blaise Obino »

5 septembre 2006

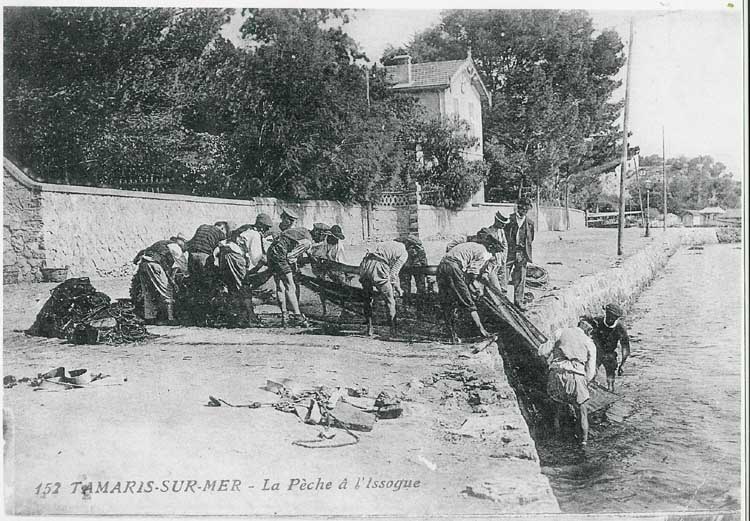

- 10 novembre 2012 : Pêche à l'issogue

Q1.

Salut jeune homme,

Ta photo du pin de Grune, c'est la

photo que j'avais vue à la Seyne.

J'ai trouvé une carte

postale (en photocopie) mentionnant la pêche à l'issogue.

La photo est prise sur la

corniche de Tamaris (on discerne le port du Manteau dans le fond),

certainement à côté du casino.

Ça ressemble à la

pêche à la seince mais je n'avais jamais entendu ce terme.

Adessias

Pif

R1a.