|

|

|

|

|

|

|

|

L'histoire générale de La Seyne du vénérable Louis Baudoin nous a montré comment, après le morcellement des immenses territoires de l'abbaye du Saint-Victor, s'édifia notre communauté seynoise sous l'impulsion de notables, de grands propriétaires terriens suffisamment instruits pour avoir le droit d'en assurer la gestion. Le petit peuple illettré dans son immense majorité n'avait aucun droit au chapitre.

La tradition attribua aux personnages les plus influents, le mérite d'avoir été les véritables artisans de la communauté seynoise. Le terme artisan signifiant alors fondateurs, à ne pas confondre avec les petits artisans représentants de cette classe de travailleurs en tous genres, manipulateurs d'outils primitifs qui creusèrent des fondations, comblèrent les marécages du littoral, aménagèrent les premières communications, construisirent des murs et des restanques, récoltèrent les premiers produits de la terre nourricière.

Si les propriétaires fonciers ont contribué à l'enrichissement du patrimoine seynois, il est bien évident qu'ils n'auraient pu en tirer aucun bénéfice sans le travail acharné du petit peuple des campagnes et des rivages.

Les petits artisans producteurs des richesses les plus diversifiées fondateurs de petits ateliers, tout seuls à l'origine, aidés ultérieurement par des apprentis et des compagnons, furent à l'origine de petites industries avant la naissance de la grande construction navale.

On peut affirmer avec certitude que le tissu économique de la communauté seynoise fut créé par les petits métiers de l'artisanat.

Cette catégorie sociale va faire l'objet des développements qui suivent dans le souci de montrer son évolution, tributaire du progrès général, des inventions, des découvertes des siècles passés, des XIXe et XXe en particulier et aussi quelquefois de récessions néfastes.

Nos précédents ouvrages relatifs aux Images de la vie seynoise d'antan ont évoqué les aspects les plus divers de la vie de nos anciens des générations passées, dans leurs luttes parfois sévères pour gagner d'abord leur pain quotidien, assurer l'existence et la prospérité de leur famille et dans le même temps participer au progrès général de la communauté seynoise par l'exploitation des richesses naturelles du sol, du sous-sol, des rivages, des fonds marins, des précieuses ressources de la forêt de Janas.

Tous les récits à caractère historique traités jusqu'ici ont parlé de la classe paysanne, du monde ouvrier de la navale, des problèmes de l'Enseignement et de la culture, des personnalités locales célèbres, de l'évolution spectaculaire du peuplement, de l'immigration et cependant de graves lacunes restaient à combler.

La naissance et le développement de la classe artisanale n'ont été développés que d'une manière si fragmentaire, qu'il était nécessaire d'approfondir ce sujet capital dans toutes ses variantes en montrant qu'avant même la naissance de La Seyne indépendante, ce fut à l'initiative de particuliers non organisés que naquirent les premières habitations, les premières venelles, les travaux de dragage, d'assainissement des rivages, de défrichement, des collines boisées mobilisèrent des artisans bénévoles.

Tout cela avant l'aménagement de l'utilisation du port primitif de La Sagno (Place Martel Esprit).

Ne fallait-il pas penser d'abord à trouver de l'eau potable, à ensemencer les vallons fertiles et abrités des vents. Le creusement des puits révéla l'existence des sous-sols argileux dont la matière première cuite donna les tuiles et les briques pour des constructions sommaires.

Le quartier Beaussier, la Donicarde et d'autres quartiers furent exploités à cette fin.

Les cultures vivrières de céréales, de légumes secs, de vignes et de fruitiers apparurent dans les vallons, sur les coteaux dont les terres retenues par les restanques se peuplèrent d'oliviers en si grand nombre qu'on pouvait remplir des jarres énormes en terre cuite de belles olives conservées dans la saumure et aussi de l'huile pour la fabrication du savon. De toutes ces activités à caractère agricole et alimentaire ce n'était pas le petit peuple qui en tirait les plus grands profits mais les grands propriétaires terriens, les notables nommés Beaussier, Tortel, Daniel, héritiers de l'abbaye de Saint-Victor.

Au fil des années, on assista au morcellement des plus grands domaines et l'on parlait des Lombard, des Guigou, des Domergue, des Brémond... dont les noms désignent toujours des quartiers du terroir seynois.

Ce fut cette classe de petits-bourgeois qui fit exploiter les richesses naturelles et il faut rappeler tout le parti qu'ils surent tirer de l'eau courante et des sources des Moulières avec la création des moulins à aubes : l'un broyant les grains de blé, l'autre les olives et cela depuis le XVe siècle. Quand l'eau devint plus rare, ces premiers artisans imaginèrent de construire des moulins à vent, structures sur lesquelles nous reviendrons plus longuement.

Ainsi naquirent ce que déjà on aurait pu appeler les industries agricoles et alimentaires.

L'artisanat eut naturellement à loger et à nourrir nos ancêtres. Les activités vraiment industrielles se manifesteront plus tard avec la naissance d'un premier port.

Les puisatiers et les mineurs ayant découvert les couches profondes d'argile, les potiers apparurent, les tuiliers s'affairaient au quartier Beaussier, à Cachou, à la Donicarde, à la Coudoulière.

La riche forêt de Janas vit naître une multitude de petits artisans. Ne fallait-il pas des bois de charpente pour les toitures, plus tard des bordages de chêne pour les bateaux du premier port et des troncs rectilignes pour les mâtures ?

Les bûcherons ne chômaient guère, les résiniers non plus, ceux qui entaillaient le tronc des pins pour recueillir la sève épaisse assurant l'étanchéité des coques des premières embarcations. La pratique du gemmage se poursuivit jusqu'au XXe siècle.

Aux cultivateurs, aux vignerons, il fallut aussi penser aux métiers de l'élevage : volailles, moutons et chèvres.

Quand, à partir de 1608, La Seyne, à l'initiative du prêtre Robert de Franchipani, put construire et exploiter les premiers fours à cuire le pain et aussi des étals de boucherie, d'autres métiers apparurent : bouchers, charcutiers, boulangers, fariniers, meuniers, à la grande satisfaction des populations des rivages qui trouvèrent enfin sur place l'essentiel pour vivre alors qu'il leur fallut longtemps escalader les pentes du castellum de Six-Fours pour atteindre le four seigneurial, l'abattoir de la communauté, le pressoir commun de Saint-Victor.

Pendant longtemps tous ces petits métiers énumérés jusqu'ici s'exercèrent de manière anarchique, essentiellement au profit des propriétaires terriens. Le véritable artisanat prit naissance quand l'idée gagna les travailleurs spécialisés de s'unir pour acquérir de meilleures conditions de leur existence et bien sûr de meilleurs profits.

Dès le Moyen Age et peut-être avant on parla des corporations et du compagnonnage, cela à des fins professionnelles et d'assistance mutuelle.

Nos archives locales nous renseignent peu sur cette catégorie de travailleurs appelée les Compagnons du devoir qui n'hésitaient pas à quitter leur terroir d'origine pour parfaire leurs connaissances et sans doute aussi le désir d'améliorer leurs ressources.

Notre climat provençal si attachant, l'existence de ressources abondantes de la mer généreuse, de la belle forêt de Janas, des vallons fertiles et des coteaux abrités des vents ; tout cela n'incitait guère nos anciens à émigrer vers d'autres contrées de la France. Il leur fallut d'abord s'installer dans des habitations rustiques construites avec les matériaux trouvés sur place.

Les vieux murs que l'on peut encore voir au quartier Beaussier, datant du XVIe siècle, en portent témoignage. Aux débris de quartzites sont soudées quelques pierres calcaires, des plaques schisteuses de lauvisses, des briques ou des tuiles ébréchées.

L'habitation primitive comportait généralement une cuisine immense dont la cheminée ne connaissait que les combustibles en provenance de la forêt de Janas : branches mortes des pins, racines noueuses de bruyères à la braise persistante.

Le chaudron suspendu au-dessus des flammes ne chômait jamais. Ne fallait-il pas de l'eau chaude en permanence pour les soupes de légumes, les infusions de plantes aromatiques pour soigner les rhumes de l'hiver, les vaisselles à l'eau bouillante troublée par les cendres de bois, détergent le plus économique de cette époque.

Que de satisfactions apportait cette cheminée bienfaitrice d'où l'on tirait la braise ardente pour chauffer les briques pleines destinées à tiédir les draps du lit glacé pendant les grands froids de l'hiver.

Les gens cossus disposaient pour ce faire de chauffe-lits en cuivre approvisionnés de grosses braises rouges.

N'était-ce pas devant cette cheminée flamboyante que l'on pouvait se régaler des castagnades, arrosées si possible d'un bon vin blanc ou du vin cuit traditionnel.

Avant le coucher, on prenait soin de recouvrir de cendres les tisons, capables le lendemain matin de ranimer les flammes avec du bois frais.

Sur un trépied de fer, chauffait alors la casserole du café noir.

Cette cheminée qui rendait tant de services, il fallait tout de même en avoir grand soin. Se posaient avant les hivers les problèmes de ramonage que l'habitant pouvait régler lui-même par la confection de hérissons de végétaux épineux, mais le plus souvent on profitait du passage des ramoneurs, artisans spécialisés travaillant à deux, père et fils ; l'un juché sur la toiture, l'autre au bas de la cheminée, tirant sur la corde à tour de rôle pour racler la suie noire dont la chute répandait des nuages de poussière dans la cuisine, au grand désespoir de la maîtresse de maison.

Voilà donc quelques aspects de la vie précaire que connurent nos ancêtres des premiers hameaux des quartiers Beaussier, Cavaillon, Tortel, Daniel.

Premiers artisans de la terre, ils convoitèrent de plus en plus les richesses de la mer, ce qui explique la naissance du premier port de La Sagno vers 1590 (place Martel Esprit actuelle) et le peuplement progressif vers les rivages.

L'agglomération seynoise, avant même l'indépendance communale prit forme avec des rues s'ouvrant toutes vers la mer (Cours Louis Blanc - Marius Giran - Messine - Clément Daniel, etc... noms actuels que l'on donna deux siècles plus tard quand les édiles du temps passé voulurent honorer les premières personnalités de la ville disparues.

Nos tomes précédents des Images de la vie seynoise d'antan ont montré qu'en cette fin du XVIe siècle, l'urbanisation de La Seyne s'arrêtait au bord de l'eau, les rivages d'alors étant limités depuis l'église jusqu'à la Chapelle Saint-Roch (Bourse du Travail) en passant par les rues Carvin, République, Denfert-Rochereau).

Des centaines d'immeubles s'édifièrent et de-ci, de-là, on peut retrouver les dates de leur origine.

Qui donc construisit les habitations, les entrepôts, les remises ? Ce fut l'artisanat de la maçonnerie. Les grandes entreprises n'existaient pas, mais il est certain que les maçons avaient uni leurs efforts pour construire, créer des rues et des places sous la direction avisée des premiers édiles, respectueux des premiers règlements d'urbanisme.

Les maîtres maçons furent les grands artisans de La Seyne primitive. Et il n'est pas interdit de penser que d'autres artisans spécialisés contribuèrent à leur manière à donner à La Seyne les premières structures à caractère économique.

Des groupements à caractère corporatif se fixèrent en des points précis. Les vieilles appellations de rues en témoignent. Citons quelques exemples : rue des pêcheurs, rue ferblanterie, rue des tonneliers, rue des celliers, rue du petit filadou, rue plâtrière, rue savonnière, rue brassevin... Tous ces noms de la vieille Seyne d'antan évoquent des activités artisanales.

On était encore bien loin de la grande construction navale, mais l'exploitation des richesses considérables de la mer poussa irrésistiblement les migrants six-fournais à s'en donner les moyens.

Le petit port de La Sagno accueillit sur ses rives les premiers artisans de la construction navale. Bien modestes certes puisqu'ils surent se satisfaire à leurs débuts de petites embarcations à rames et aussi à voiles pour la pêche côtière.

Ainsi naquirent les premiers métiers de la mer : charpentiers, scieurs de long, voiliers, cordiers, marins, calfats, lesteurs, etc...

Aux premiers artisans constructeurs des premiers esquifs, exploiteurs des richesses considérables de la rade de Telo Martius pour leur consommation personnelle, succédèrent des groupes d'artisans seynois et six-fournais aux ambitions très affirmées. Le commerce se développait et exigeait des bateaux de plus en plus gros, même pour les échanges d'un petit cabotage reliant les ports de la côte provençale, d'autant que les communications par les voies terrestres demeuraient problématiques.

Il fallut tout d'abord assécher davantage les marais, approfondir et agrandir le port d'origine, construire le grand môle (rue Hoche actuelle), établir de nouveaux chantiers à la périphérie.

Alors au XVIIe siècle La Seyne prit la forme d'une véritable cité maritime grâce, répétons-le, à une petite bourgeoisie d'artisans cossus dont les noms seront évoqués particulièrement pour le XVIIIe siècle.

Cette classe d'artisans joua donc un rôle économique très important pour la communauté seynoise. Par surcroît, nombre d'entre eux, propriétaires fonciers, accédèrent à la direction des biens communaux : ce fut le cas pour les notables Tortel, Lombard, Daniel, Denans... dont l'influence s'accentua par le pouvoir politique.

Ils impulsèrent la construction navale en bois, surtout vers la fin du XVIIIe siècle : aux barques à trois mâts s'ajoutèrent les polacres, les bombardes, les bricks, les felouques dénommées Saint-Sébastien, Saint-Roch, L'Espérance, La Vélocité.

Pendant plus d'un siècle, le port primitif de La Sagno développa ses activités grâce à l'existence du Grand Môle (bordure occidentale de la rue Hoche d'aujourd'hui et rue Rousset). Cette structure où venaient s'amarrer les navires offrait à quelques mètres du quai de nombreux magasins abritant les matériaux et marchandises diverses importées au profit des seynois ou exportées pour le commerce extérieur. Le Grand Môle fut longtemps un domaine exploité par l'artisanat de la vie maritime.

Sous la haute responsabilité du Capitaine du port, fonction établie depuis la fondation officielle de La Seyne indépendante, s'effectuaient toutes les activités maritimes et commerciales : l'artisanat permit la création d'une multitude d'emplois : douaniers surveillant étroitement les entrées et sorties de marchandises. Ne fallait-il pas comptabiliser les taxes et droits divers que les seigneurs-abbés de Saint-Victor retranchés dans leur castellum perché de Six-Fours, encaissaient en se réjouissant de la prospérité des bonnes affaires ?

Les marchandises périssables destinées au marché seynois faisaient l'objet d'une surveillance attentive des artisans patrons devenus aussi des commerçants. Les huiles, les vins, les fruits, passaient par les entrepôts du grand môle sous la responsabilité des magasiniers.

Les portefaix, nombreux à l'époque, assuraient les transports et la répartition des denrées en tout genre.

Des entrepôts spécialisés recevaient les bois de charpente, les voiles, les cordages destinés à la construction et à l'équipement des navires.

Périodiquement arrivaient les tonneaux de résine en provenance de la forêt de Janas ; plus tard, on utilisa le goudron (quitran, comme disent les arabes) pour une meilleure conservation des coques. En somme, toute une multitude des petits métiers de l'artisanat s'affairait sur ce grand mole toute l'année : gréeurs, voiliers, cordiers, calfats, plus rarement les lesteurs, à la recherche du sable dont les sacs répartis judicieusement au fond des cales assuraient l'équilibre des bateaux.

Ces derniers, variantes des métiers de l'artisanat maritime, utilisaient des bateaux spéciaux nommés saurraires, qui se déplaçaient d'un port à un autre.

Au moment où les navires étaient sur le point de prendre la mer, les artisans de la construction navale, devenus pour nombre d'entre eux des armateurs, procédaient à l'équipement en vivres, en outillages divers de réparation, en eau potable, en huile, en eau-de-vie. Alors les portefaix se succédaient sur le quai du Grand Môle en provenance de la rue du munitionnaire, agent spécialisé dans l'approvisionnement des bateaux, proche de la rue des tonneliers.

Ces petits artisans firent des affaires très fructueuses à la faveur d'expéditions lointaines nécessitant de véritables armadas de vaisseaux (les croisades, l'expédition d'Egypte, la guerre de l'indépendance américaine, plus tard la guerre d'Algérie).

Nous reviendrons plus loin sur les artisans de la vie maritime qui surent s'adapter à des techniques nouvelles en fonction des inventions révolutionnaires des siècles à venir. Avant de quitter cette période primitive de la navigation où nos ancêtres de la mer apprirent tout de même l'usage de la boussole, inventèrent le gouvernail, donnèrent aux coques des navires des formes nouvelles susceptibles d'accroître la vitesse et la maniabilité, ayons une pensée émue pour une catégorie de métiers discrets mais fort utiles, celle des guetteurs.

Ces braves gens demeuraient des journées entières au sommet de la presqu'île du Cap Sicié, à observer l'horizon lointain de mare nostrum.

En 1590, les autorités six-fournaises firent construire une tour de guet, avant même la chapelle Notre-Dame d'où les guetteurs pouvaient signaler l'arrivée des Barbaresques dévastateurs des rivages provençaux.

Aux dangers éventuels signalés par des flammes fuligineuses, l'arrière-pays devait alors se préparer à sa défense.

Plus tard, au siècle suivant, après la création du sémaphore, les guetteurs connurent des conditions de travail améliorées. Une solide construction bâtie les abrita des vents et du froid. L'invention des lunettes et des jumelles permit une surveillance bien plus efficace de l'horizon. Rarement remplacés dans l'exercice de leur vigilance, les guetteurs devaient le plus souvent subvenir à leurs besoins vitaux.

Chaque semaine, un membre de leur famille, un fils, un frère ou même l'épouse escaladait la crête de Sicié accompagné d'un petit âne chargé de provisions en pain, bidons de lait et de vin - ce qui venait enrichir les menus du guetteur confectionné souvent avec les produits du braconnage : lapins pris aux collets, oiseaux pris aux pièges ou à la glu, salade sauvage, escargots, sans parler des fruits de la forêt comme les sorbes, les mûres, les arbouses abondantes en ce temps-là.

De loin en loin, les guetteurs, du moins ceux qui savaient lire, recevaient un journal dont la lecture leur procurait un grand plaisir. Leur tâche dut se compliquer par la suite, par l'arrivée de messages de télégraphe Chappe. La navigation au large de Sicié s'intensifiant, il leur fallut consigner tout au long des jours, l'heure de passage des navires, leurs caractéristiques, leur direction. Des rapports aux autorités maritimes devaient suivre. Les guetteurs du siècle suivant devaient savoir lire et écrire, capter des messages, traduire le langage Morse et les transmettre à la marine. Ils étaient encore loin des télémètres, des radars, du téléphone et de la radio.

Ne quittons pas le XVIIe siècle sans rappeler l'existence d'une modeste exploitation issue de l'artisanat maritime et qui assura pendant plusieurs décennies le transport des voyageurs entre La Seyne et Toulon et vice-versa.

Les armateurs de felouques, de grosses tartanes fabriquèrent de petites embarcations légères pouvant accueillir 8 à 10 voyageurs. Leur propulsion pouvait être assurée seulement par les rames et la voile quand le vent était favorable. Les acteurs de cette petite navigation se nommaient les bateliers qui encaissaient quelques sous à chaque traversée sans pouvoir garantir la durée du trajet, la violence des vents, l'état de la mer n'étant guère prévisibles.

Les luttes de ces travailleurs de la mer ont été contés dans notre texte Du bourriquet au S.I.T.C.A.T.. Pour assurer leur pain quotidien, difficile à gagner quand les machines à vapeur apparurent, ces braves gens tentaient de décourager les voyageurs attirés par la vitesse.

- " Méfiez-vous des bateaux à vapeur, leur disaient-ils, car les moteurs risquent une explosion. Votre vie est en danger ".

- D'autres disaient que la pollution du charbon et des fumées, était un véritable danger pour la respiration humaine et pouvait aussi être funeste pour les poissons.

Vers le milieu du XIXe siècle, la corporation des mariniers et des bateliers disparut tout à fait.

Revenons au début de ce XVIIIe siècle qui s'annonçait prospère pour l'artisanat seynois surtout celui de la construction navale.

Une flottille de tartanes, de senaux, de gabares reliait tous les ports de la côte : Bandol, Marseille, La Ciotat à l'Ouest ; Nice et Saint-Tropez à l'Est.

La Seyne importait des cuirs, des épices, du café, du sucre, des produits exotiques. Elle exportait des raisins, des vins, de l'huile, du savon, des tuiles, des tonneaux, des fruits secs (figues et amandes).

L'exportation des vins fut extrêmement bénéfique pour nos anciens du commerce et de l'artisanat qui exportait également ceux de Six-Fours, du Beausset, de La Cadière, du Castellet, de Sanary.

Le tonnage des bateaux s'accroissant, il fallut procéder au récurage du port en 1707. Toulon opéra de son côté un dragage important de la rade avec le concours financier des communes environnantes : Six-Fours, La Seyne, La Valette, La Garde, Ollioules.

La prospérité du XVIIIe siècle - Activités maritimes

À partir de 1720, les travaux de récurage furent entrepris plus sérieusement. La basse ville se peuplait, les habitations gagnaient sur la mer. Les pluies diluviennes d'automne et d'hiver envasaient les fonds, surtout du côté ouest ou le Gros Vallat en provenance du Pont de Fabre se déversait dans le port, au rond-point Gabriel Péri d'aujourd'hui, charriant terres et immondices.

Après les travaux d'assainissement, l'activité économique du port devint intense vers la fin du XVIIIe siècle attestée par les statistiques officielles précisant qu'en 1766, sur 27 navires venus à Alger, on pouvait dénombrer 14 bateaux de Marseille, 2 de Toulon, 1 de Saint-Tropez, 3 de La Seyne.

Entre 1737 et 1774, on remarquait les origines suivantes des bâtiments entrés à Marseille en provenance du Levant : 1971 sont de Marseille, 1639 de La Ciotat et 251 de La Seyne.

Les artisans et amateurs seynois faisaient construire leurs navires dans les petits chantiers établis sur les rivages à la périphérie du port ; des bateaux jaugeant 150 à 200 tonneaux, appelés polacres, brick, bombardes.

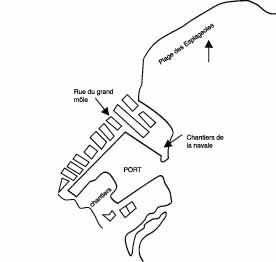

Ces chantiers de plein air se nommaient : Argentery, Baudoin, Jouglas, Beaussant, Guerry, Curet, Nicolet, Lombard (voir ci-dessous la carte du port de l'époque).

|

Ainsi, le premier abri de La Sagno était devenu grâce à ces artisans et armateurs un véritable port de commerce inséparable des activités fructueuses de la pêche.

Pendant plus d'un siècle les principaux animateurs de la vie économique seynoise apportèrent leur savoir-faire dont bénéficia toute notre communauté. Ils subiront au siècle suivant les bouleversements de la révolution industrielle avec la maîtrise de la vapeur, l'invention de l'hélice, les constructions métalliques, mais nous montrerons avec le plus de précisions possibles, comment ils eurent le mérite, ces artisans, de s'adapter à la modernité par la création de structures nouvelles susceptibles de maintenir, à un très haut niveau, le tissu économique dans une ville à la population croissante, malgré les fléaux de la guerre, des récessions momentanées, des conflits politiques et autres calamités.

Restons toujours dans le domaine de l'artisanat dans des aspects tout différents de la construction navale sur laquelle nous reviendrons vers le milieu du XIXe siècle.

Une industrie à caractère artisanal qui occupa de nombreux travailleurs fut celle des cordiers. La marine depuis ses origines avait grand besoin de filins, de cordes et d'agrès en tous genres. On parla longtemps de la corderie Abran qui fonctionnait à La Lune et aussi à la Gatonne (du nom de gâton qui désigne un instrument utilisé pour torsader les filons de chanvre et les transformer en cordages).

Il y eut aussi des artisans comme Fauchier, Gaudin, Daniel, qui conclurent avec la Marine des marchés importants au moment des guerres maritimes des XVIIIe et XIXe siècles. Les artisans cordiers possédaient un statut datant du XVe siècle.

Outre les manufactures de la tonnellerie, de la savonnerie, de la ferblanterie, dont il a été question précédemment existait une verrerie tenue par la famille Ferry, sise place des Capucins (face aux établissements Maristes, place Germain Loro aujourd'hui).

Dans le passé lointain le métier de verrier était considéré comme un art véritable, à tel point que des lettres de noblesse émanant des pouvoirs publics étaient adressés à ces rares artisans.

Autres activités à caractère artisanal : Les moulins à farine et les moulins à huile. Nous parlions au tout début de ces textes des deux moulins à aubes qui naquirent les premiers au quartier des Moulières. N'y revenons pas !

Lorsque vers la fin du XIXe siècle, l'eau des sources des Moulières et surtout celle des chutes ralentirent leurs débits, nos anciens imaginèrent l'exploitation d'une autre forme d'énergie ; celle des vents.

La population augmentait ; le nombre des fours à pain se multiplia sensiblement et l'on sait bien qu'en ce temps-là, le pain demeurait la nourriture essentielle des gens.

Alors de nouveaux artisans apparurent avec la construction des moulins à vent, de forme généralement cylindrique, au sommet desquels les grandes ailes orientables tournaient presque toujours grâce au vent de Sud-Est, et surtout du mistral dominant, actionnant à l'intérieur, les grosses meules de pierres broyeuses des grains de blé, en provenance du terroir seynois et six-fournais.

Les artisans de la farine s'activèrent à la périphérie de l'agglomération seynoise. Un nombre important de ces moulins à farine apparut dans les quartiers les mieux exposés aux vents sur les collines les plus élevées : à Brégaillon, aux quartiers Peyron, Tortel, Laffranc, Saint-Honorat.

|

|

|

Les plus importants et aussi les plus anciens furent sans doute ceux du quartier Domergue, édifiés sur la colline dite Les Quatre Moulins, suivant un alignement Nord-Sud le plus méridional de ces moulins appartenait en 1830 à un boulanger seynois Esprit-Bonaventure Mabily. Deux autres furent dirigés par les familles Ortigues et Baille. Le quatrième fut longtemps propriété communale. Ses ruines apparaissaient encore après la dernière guerre, le bombardement du 29 avril 1944 l'ayant pulvérisé.

Les artisans producteurs de farine furent donc à l'origine de plusieurs métiers qu'on nomma naturellement fariniers, fourniers, meuniers, boulangers.

Qu'il me soit permis de donner un tour personnel aux quelques lignes qui suivent, ma famille ayant été impliquée pendant fort longtemps dans cette forme d'artisanat seynois de la farine avec les Mabily (Victoire-Elisabeth-Hortense Mabily (1825-1897) fut mon arrière grand-mère, côté maternel).

Victor Mabily (1864-1943), boulanger, voisin de la pharmacie Armand, était le neveu de Jean-Louis Mabily (1811-1878), Adjoint au Maire sous la IIIe République, et aussi boulanger, fils de Esprit-Bonaventure Mabily (1786-1865) meunier à farine, propriétaire de celui des Quatre Moulins situé le plus au Sud de la colline Domergue.

Les familles Hermitte et Laurent, étroitement apparentées aux Mabily comptèrent elles aussi trois ou quatre boulangers. C'est dire l'impact que cette corporation de fariniers exerça sur la population pendant presque deux siècles.

Vers la fin du XIXe siècle, nos savants et techniciens découvrirent des sources d'énergie nouvelles et l'exploitation des vents fut peu à peu abandonnée. Notre pays connut la révolution industrielle.

L'arrivée du chemin de fer à La Seyne en 1859 permit aux grandes régions céréalières de la France de distribuer le blé à tout le monde et parallèlement d'équiper nos industries en métaux.

Les moulins à vent n'avaient plus leur raison d'être. Si les meuniers et fariniers disparurent, par contre le nombre des boulangers-marchands de pain s'accrut.

Les listes électorales de 1848 nous donnent le chiffre de 48 personnes impliquées dans ce genre d'artisanat.

Avant d'en arriver à la révolution industrielle du XIXe siècle, il nous faut faire une place importante aux activités maritimes des artisans de la mer nommés tout simplement les pêcheurs dont il n'a pas été question jusqu'ici parce qu'il fallait parler d'abord des ports et des primitives constructions navales.

Pendant deux siècles au moins le petit port de La Sagno n'abrita que des embarcations légères actionnées à la rame permettant à quelques dizaines de pêcheurs d'exploiter les richesses de la rade, suffisantes tout de même pour justifier l'édification de la poissonnerie première datant de 1639.

Indiquons au passage que la date de 1839 que porte le bâtiment actuel est celle d'une seconde poissonnerie déplacée de quelques mètres pour mieux relier la place Bourradet, située à moins de 100 mètres, au bas du marché, devenu Cours Louis Blanc.

Nous voici en 1681, époque de l'histoire de France où apparaît sous la Royauté l'un des plus grands ministres en la personne de Colbert, fondateur d'une administration qui perdure depuis des siècles : l'Inscription maritime.

Il est bien difficile de comparer à un artisanat la multitude et la diversité des gens de mer qui en dépendent : capitaines au long cours, officiers et sous-officiers mariniers, matelots, mousses... Et les pêcheurs ? direz-vous.

Après l'ordonnance de Colbert, nous verrons dans quelles conditions ces derniers devinrent des inscrits maritimes au même titre que les marins et les navigateurs. Certes, ces gens de mer eurent des obligations de service dans la marine royale en cas de conflits mais en contrepartie, ils reçurent les avantages d'une pension de la Caisse des Invalides et des facilités pour exercer le métier de pêcheurs.

Il ne sera question dans les lignes qui suivent que des artisans pêcheurs de la communauté seynoise.

Bien évidemment, il faudrait tout un volume pour parler des gens de mer car leurs problèmes se posent à l'échelle nationale.

Pour nous en tenir seulement à nos ancêtres six-fournais disons que dans le passé le plus lointain, la pêche leur apporta d'immenses satisfactions par l'exploitation des richesses de la rade de Toulon - La Seyne. Poissons en abondance, crustacés, mollusques, capturés sur les rivages rocheux ou sablonneux.

Même les hommes de la Préhistoire apprirent à fabriquer des engins de pêche : les os crochus furent les premiers hameçons, puis apparurent les harpons, les nasses en végétaux flexibles, les filets de toutes dimensions.

Avec leurs esquifs primitifs, nos anciens pêchèrent d'abord pour leur consommation personnelle. Au fil des années les bateaux de plus en plus gros, leur permirent d'exploiter de plus grands fonds. Des pêches fructueuses de mulets, de sardines, d'oblades, de pageots, de thons et autres espèces comestibles nombreuses, résulta un commerce prospère nécessitant la construction de la première poissonnerie au XVIIe siècle.

Les artisans pêcheurs de la baie du Lazaret y apportaient les coquillages (moules et huîtres sauvages, clovisses, praires, coques, poulpes, seiches, crevettes, calmars, crabes, etc.).

Les patrons pêcheurs propriétaires de grosses tartanes raclaient les fonds d'algues avec des filets en forme de poches qu'on appelait les gangui. Certains utilisèrent de grands filets nommés madragues spécialement pour les thons.

L'administration maritime en vint obligatoirement à des réglementations parfois draconiennes pour limiter les zones de pêche, éviter des conflits entre les ports du littoral provençal. A ce propos, il importe de signaler qu'en 1802, une dépêche ministérielle fit connaître au Préfet maritime la création d'une Prud'homie c'est-à-dire un tribunal chargé de régler les conflits entre les patrons pêcheurs et leurs employés.

Pour compléter ces textes succincts sur l'artisanat de la pêche, il nous faut mentionner que vers la fin du XIXe siècle se manifesta sur les rivages seynois, une autre activité maritime avec les mytiliculteurs dont nous pourrions parler longuement, leur histoire durant depuis 1877.

À l'origine, M. Malespine établit sur les rivages de Brégaillon les premiers parcs à moules dont l'élevage s'avéra très bénéfique dans les eaux calmes du fond de la rade. Hélas, quelques années plus tard, le corps médical constata que la consommation de ces coquillages était la cause d'un véritable fléau, celui des fièvres typhoïdes. Le bacille d'Eberth qui en était la cause provenait tout simplement des vidanges humaines déversées chaque jour dans les jardins de la Grande Terre de Saint-Jean et dont les miasmes parvenaient sur les rivages de Brégaillon les jours de pluies diluviennes.

Vers la fin du XIXe siècle, en 1889 plus précisément, de nouveaux parcs à moules s'édifièrent vers Balaguier et la baie du Lazaret.

Cette forme d'artisanat de la mer a fait vivre pendant un siècle des dizaines de familles seynoises : les Gabriel, les Daniel, les Garcin, les Tholozan, les Caillol, pour en citer quelques-unes seulement. La famille qui exerça cet artisanat de la mer le plus longtemps fut sans doute les De Jouette.

Cette activité s'est doublée par la suite de l'ostréiculture, c'est-à-dire l'élevage des huîtres.

Elle s'exerce encore de nos jours de façon plus modeste. Au cours de sa longue histoire, elle a connu des alternatives de progrès et de récession.

La Révolution industrielle du XIXe siècle

La construction navale conserva son caractère artisanal jusqu'au début du XIXe siècle avec ses chantiers établis à la périphérie du port.

L'utilisation de la force motrice de la vapeur, oeuvre de Denis Papin, plus tard, vers 1840, l'invention de l'hélice par F. Sauvage, l'utilisation progressive des coques métalliques, toutes ces innovations seront exploitées par des constructeurs nouveaux tandis que les anciens aux prises avec la concurrence, les difficultés financières, vaincus par le machisme, disparaîtront progressivement, exception faite pour les Chantiers Curet dont on parla jusqu'au début du XXe siècle.

Remarquons également que certains artisans navals du XIXe siècle tels que les Lombard, les Guerry surent s'adapter aux nouvelles techniques de la modernité.

L'année 1836 vit la naissance des Chantiers Mathieu, aux Esplageols, remplaçant ceux de M. Lombard qui s'installa sur les terrains communaux de La Lune.

En 1845, les fils Taylor achetèrent ces mêmes Chantiers qu'ils agrandirent par des comblements successifs de telle sorte que dans l'année 1854, la superficie des terrains s'accrut de 12 000 m2.

Quelques années après apparaît dans l'histoire de la construction navale un personnage prestigieux, Armand Behic, haut fonctionnaire, sénateur, ministre, véritable patron d'industrie, qui fondera en 1856, la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée (F.C.M.) qui mit en service dans cette période 74 paquebots sur la Méditerranée, l'Atlantique sud et l'Extrême-Orient.

Les bilans impressionnants ont été donnés avec beaucoup de précisions dans notre Tome V intitulé Petite histoire de la grande construction navale. Une ère industrielle nouvelle s'ouvrit pour notre ville de La Seyne.

Nous n'y reviendrons pas, sauf pour dire que la substitution des matériaux métalliques au bois pour la construction des coques, allait conduire à leur perte les petits chantiers des Esplageols.

Mais ce serait une erreur de croire que ce phénomène entraînerait la mort de l'artisanat de la construction navale.

Les menuisiers seraient encore nécessaires ; les F.C.M. n'eurent-ils pas un atelier spécial pour le travail du bois qui offrit des centaines d'emplois. Les charpentiers en bois s'adaptèrent au métal et devinrent des charpentiers tôliers ; l'industrie de la voile fut en régression mais depuis la fondation du Club Nautique, la navigation de plaisance allait se développant.

Non seulement il n'y eut pas de chômage, mais des métiers nouveaux se multiplièrent.

Il est vrai que les emplois de cordiers, voiliers, gabiers, gréeurs, poulieurs, calfats, disparurent pour la plupart, mais en compensation il fallut des forgerons, des ajusteurs, des chaudronniers, des tôliers, des riveurs, des perceurs, des monteurs, des chanfreineurs, des serruriers et dans l'administration d'une entreprise comme les F.C.M. il fallut bien des dessinateurs, des comptables, des gardiens, des contremaîtres, des ingénieurs.

Vers la fin du XIXe siècle, les effectifs de la Société dépassèrent plusieurs milliers et pour satisfaire aux besoins des commandes de bateaux en provenance du monde entier, la direction avait embauché des milliers de travailleurs étrangers, essentiellement des italiens.

Les Chantiers Navals construisirent dans la période des 20 dernières années du XIXe siècle, des centaines de vaisseaux pour la navigation civile également pour la marine de guerre et leur prospérité eut des retombées extrêmement bénéfiques sur les petites industries artisanales - une multitude de petits ateliers de la sous-traitance fit vivre pendant longtemps des familles seynoises.

Donnons au passage quelques exemples précis : la fonderie Maïsse, sise rue Jules Verne, fournissait aux F.C.M. de petites pièces moulées ; les Chantiers maritimes du Midi encore en activité dans les années d'après la seconde guerre mondiale fabriquaient de gros chalands en bois à proximité du Fort de Balaguier.

Les ateliers de la Provençale proches de la gare S.N.C.F. se spécialisèrent dans la construction et la réparation des wagons.

Au quartier des Mouissèques s'implantèrent l'entreprise des charbonnages, ravitailleuse de la marine de guerre, puis celle des combustibles liquides, plutôt mal accueillie par les gens du quartier en raison des dangers d'incendie toujours possibles.

Autre structure à caractère économique qui fit son apparition en 1864 : l'usine à gaz dont les activités allaient engendrer des métiers nouveaux, par le traitement de la houille importée du coeur de la France, vendeurs de coke, allumeurs de réverbères, installations d'appareils de chauffage et d'éclairage autant d'activités de caractère artisanal dont la ville s'enrichit pendant près d'un siècle.

Le milieu du XIXe siècle à La Seyne s'anima aussi des activités des transporteurs de voyageurs :

En 1836, les Chantiers Mathieu mirent en service le premier bateau à vapeur reliant La Seyne et Toulon et vice-versa. Les bateliers à rames, inquiets protestèrent mais pouvaient-ils lutter contre les progrès du machinisme ? Vingt ans plus tard, les Chantiers Guerry construisirent des bateaux plus perfectionnés assurant 6 traversées par jour. Souvenons-nous de ces bateaux peu confortables dont le type fut le Mourre négré, ainsi nommé à cause d'une grosse tête sculptée disposée à sa proue.

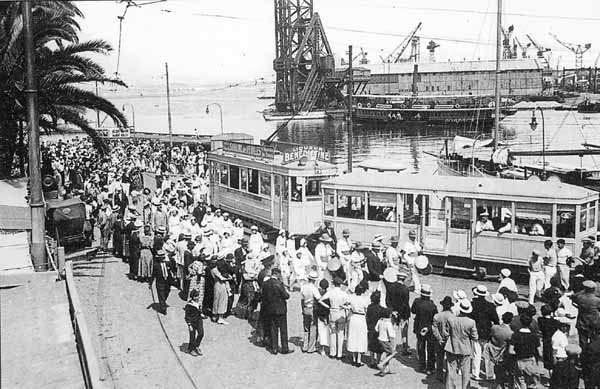

Des compagnies d'exploitation de ces transports s'ensuivirent et aussi une concurrence sévère. Néanmoins des emplois en furent générés : pilotes, mécaniciens, trésoriers, mousses... Cette autre forme d'artisanat des transports de la mer rendit de grands services à la population et ma génération n'a pas oublié la silhouette de ces petits navires à haute cheminée qu'on appelait Hirondelle, Albatros, Alcyon, Mouette, plus tard Lagane - capables de transporter 300 personnes à chaque traversée de la rade - cela pendant un siècle.

La création des sociétés de transport maritime assurant la liaison La Seyne-Toulon et retour fut en quelque sorte le prolongement de l'artisanat de la rame et de la voile qui se substitua à celui des bateliers.

À l'opposé des premiers rivages seynois exploités pour les communications sur les rivages de la baie du Lazaret, naquirent à partir de 1887 des activités de transport pour passagers, à l'initiative de Michel Pacha. Une multitude de petits bateaux à vapeur assuraient des liaisons régulières entre Toulon, La Seyne (Les Sablettes) et Saint-Mandrier.

On appelait ces bateaux les steam-boats et nous avons toujours en mémoire leurs noms : Le Manteau, Les Sablettes, Tamaris, Bosphore, Saint-Mandrier, Stamboul. Ils rendirent des services appréciables aux habitants de la presqu'île à peine reliée à la ville par l'isthme des Sablettes, encore très fragile dans cette période et aux habitants des rivages de Tamaris dont le peuplement s'affirmait d'année en année. Des ouvriers de Saint-Mandrier utilisèrent ces petits bateaux pendant une vingtaine d'années, leurs lieux de travail étant l'arsenal et les Chantiers navals de La Seyne.

Dans le Tome I de notre série d'ouvrages, l'histoire de cette réalisation, très estimable pour l'époque a été contée avec précision dans le texte intitulé Du bourriquet au S.I.T.C.A.T.. sNous n'en parlerons pas davantage.

Il fallait tout de même rappeler que l'initiative de Michel Pacha avait permis la création de plusieurs dizaines d'emplois de pilotes, de mécaniciens, de trésoriers payeurs, de comptables, sans parler du personnel qu'il fallut employer pour la création du premier port des Sablettes à la grande satisfaction des pêcheurs de la baie du Lazaret. Comme nous l'avons dit pour l'artisanat des transports maritimes seynois, l'arrivée des tramways aux Sablettes au début du XXe siècle et vingt ans plus tard celle des autobus, ces petites entreprises ne purent résister à la concurrence et disparurent.

|

L'artisanat des transports maritimes s'exerça pendant longtemps avec celui de la route utilisée grâce à la force musculaire du cheval.

Depuis les époques les plus lointaines de l'histoire, l'homme a su domestiquer le cheval pour tous les travaux : culture, industrie, divertissements... sans oublier la guerre.

Avec la révolution industrielle du XIXe siècle, l'arrivée de la force motrice de la vapeur, les diligences allaient disparaître et tout de même les omnibus à deux chevaux furent encore nécessaires pour desservir les quartiers périphériques de la ville.

Au début du XXe siècle, il nous a été donné de voir circuler dans les artères principales les calèches, les tombereaux, les chars mortuaires, les charrettes des cultivateurs, et des véhicules plus modestes tirés par des mulets et des ânes.

Mais hélas ! Les cochers, les transporteurs de denrées diverses allaient subir eux aussi les lois de la concurrence. L'arrivée des tramways en 1908 allait porter des coups mortels aux transports hippomobiles.

Il est à peine utile d'ajouter que vingt ans plus tard, le moteur à explosion allait chasser de nos rues et de nos routes les braves quadrupèdes qui furent tout de même les premiers à ravitailler les Forges et Chantiers en tôles, profilés, cornières et blindages. Les grands entrepreneurs de transport des XIXe et XXe siècles que furent les David, les Prat, les Morice, les Pellegrin, entrèrent dans le passé seynois et disparurent avec eux, progressivement les maréchaux-ferrants, les carrossiers, les bourreliers, les charrons, petits artisans dont certains noms ne doivent pas être oubliés : les Foglino, les Chailan - ces derniers établis depuis 1909 - maréchaux-ferrants qu'on appelait alors manescau, représentés également par les Mouraret et les Buscat, aux Esplageols.

Ne quittons pas le XIXe siècle sans parler dans le même cadre de la Révolution industrielle, des liaisons télégraphiques dont le ministère des P.T.T. se préoccupa activement à partir de l'année 1879 pour que la France ne soit pas distancée par les anglais.

Il devenait urgent de poser des câbles sous-marins pour relier notre pays avec la Corse et l'Algérie. Pour ce faire, le ministère concerné envisageait la construction d'une usine et d'un port pour les navires poseurs de câbles.

Le rivage seynois fut choisi pour l'édification d'une usine d'État sur les vastes terrains des Esplageols conquis sur la mer. Il fallut creuser un port et un chenal d'accès dont les travaux durèrent trois années de 1882 à 1885.

L'usine à câbles sous-marins, les navires chargés de les poser dans des fonds pouvant atteindre 3000 m exigèrent de nombreux emplois : ouvriers, marins, maîtres, officiers, pilotes, manutentionnaires, mécaniciens.

L'entreprise n'eut à ses débuts qu'un caractère artisanal, ce qui explique cet historique succinct intégré dans ces textes. Elle devint par la suite une structure d'État au personnel important recruté en majorité parmi les inscrits maritimes seynois dont certains firent toute leur carrière sur des bateaux devenus bien familiers à nos concitoyens : Le Vaucluse, La Charente, l'Ampère, l'Émile Baudot, pour ne citer que les plus anciens.

On sait qu'aujourd'hui le stade de la fabrication des gros câbles est bien dépassé, que la téléphonie a pris une extension considérable. Depuis est né en ces mêmes lieux un central téléphonique imposant.

Ces ensembles ont évolué avec les progrès scientifiques et leur histoire, plus que centenaire méritait d'être évoquée ici.

L'artisanat de la ville et des environs

Les ateliers primitifs des XVIIe et XVIIIe siècles implantés dans les rues de la basse ville dont il a été question au début de ce récit (rue savonnière, rue de la tonnellerie, rue ferblanterie... disparurent sans doute pour faire place à des entreprises plus importantes exigeant de plus grandes superficies et sans doute aussi à cause de leurs activités bruyantes dont les nouveaux habitants de la zone urbaine, avoisinant l'Hôtel de ville de 1847, s'accommodaient plutôt mal.

Les corderies de La Lune et de la Gatonne ne gênaient personne. Il en fut de même pour les ateliers des Forges de la Muraillette, les entreprises de Camionnage et de messageries des sieurs Maïsse et Bonnamy.

Ce fut le cas plus tard, 1886 précisément pour l'entreprise Content spécialisée dans les peintures et vernis, ainsi que pour la modeste fonderie de Maïsse Baptistin ; ces dernières desservies par la rue Jules Verne, première voie d'accès carrossable reliant La Seyne à Toulon avant que ne fut créé le chemin neuf (route de Toulon actuelle).

On a peine à imaginer que du côté Est, la zone urbaine s'arrêtait à l'extrémité de la rue Berny et aussi de la rue Baptistin Paul, nommée auparavant rue de la grande forge, ce qui signifie qu'une activité artisanale s'y manifesta pour disparaître avec la naissance d'un quartier nouveau, création du Maire Saturnin Fabre, dont le souci fut de désenclaver la vieille Seyne du XVIIe siècle et ouvrir ses relations en direction de Tamaris et des Sablettes.

La grande forge a laissé une survivance, dans ce quartier (dit quartier neuf) avec l'atelier du forgeron Chailan dont l'enclume où il forgeait les fers à chevaux retentissait avec fracas dans le quartier. Voilà qui explique aussi que le restaurant qui a remplacé l'atelier du maréchal-ferrant s'appelle aujourd'hui La Forge.

Restons encore dans ce quartier neuf à la limite duquel il faut signaler l'existence d'un moulin à huile à l'extrémité de la rue Berny, d'une tannerie, d'un autre moulin à huile. Également dans la petite rue Cauquière (du provençal cauca, écraser) existèrent aussi un moulin à huile, des forges et une fonderie.

En direction de l'ouest, il faut bien s'imaginer que la partie agglomérée de la ville s'arrêtait à l'extrémité du marché et au tout début du boulevard du 4 Septembre.

C'est pourquoi

existèrent là aussi quelques structures artisanales

avec une fabrique de tuiles et de briques dirigée par M.

Coupiny, proche d'un moulin à huile,

propriété de M. Gros, qui sera remplacé

un jour par un atelier mécanique, dirigé par M.

Corso.

(Voir l'histoire et la description détaillée des entreprises du

quadrilatère au nord de l’actuelle place Germain Loro, ex place

séminaire, particulièrement du moulin à huile de M. Paulin Gros (1825-1905) dans le chapitre du site « La Seyne en 1900 »).

Non loin de là, au quartier Tortel, en remontant le chemin actuel Aimé Genoud, sur l'emplacement de l'École primaire Coste fonctionna également dans le passé une fabrique de cordages, propriété de la famille Gaudin.

Répétons que l'artisanat des cordiers, des voiliers, des gréeurs occupa des centaines de travailleurs seynois. Ce furent probablement les ateliers de la Gatonne dont le souvenir est resté le plus vivace.

Rappelons qu'ils occupèrent longtemps les terrains de sport du Collège Curie actuel, et tout l'espace acquis par les Coopérateurs du Midi au XXe siècle. Voilà qui explique en ces mêmes lieux un estaminet qui porte toujours le nom de Bar de la Corderie.

Le nom de La Gatonne nous interpelle au sujet d'un artisan incomparable de la construction navale en modèle réduit. Il s'agit d'un grand artiste, nommé Louis Burgard dont certaines des oeuvres sont au musée du Louvre à Paris.

Arrêtons-là ce tour d'horizon de l'artisanat périphérique de La Seyne qui contribua avec efficacité à la prospérité économique de notre terroir et de ses environs immédiats.

Indépendamment de la grande construction navale qui naquit au milieu du XIXe siècle.

Revenons sur la diversité des activités artisanales, une statistique significative portant sur notre canton celui-ci étant composé vers la fin du XIXe siècle des localités de La Seyne, Six-Fours, Saint-Mandrier. On y trouvait une fabrique de bougies, une fabrique de chapeaux, 5 corderies, 15 moulins à farine, 33 moulins à huile, 5 plâtrières, 2 usines de poterie, 34 briqueteries, 4 tuileries, 11 scieries, 1 fabrique de soude, 2 tanneries.

De toutes ces activités, on peut considérer, qu'il ne reste plus grand chose, mais on doit reconnaître qu'elles assurèrent en leur temps la prospérité économique du pays. L'ère de la grande industrie du XXe siècle, la facilité des échanges, l'invention des techniques en évolution constante, les méthodes nouvelles d'exploitation des richesses, autant de raisons qui expliquent les bouleversements de la vie humaine auxquels ma génération a pu assister.

Avant d'en arriver aux formes nouvelles d'activités que les lois de l'évolution ont fait naître dans notre ville de La Seyne, restons encore quelques instants dans le coeur de la cité en remuant de vieux souvenirs auxquels il est difficile de rester indifférents.

De tout temps, le Cours Louis Blanc, la place du marché, les rues adjacentes (rue Cyrus Hugues, autrefois rue de la Paix), la rue République (le pavé d'amour), la rue Carvin (rue de l'Hôtel de ville d'avant 1847), cet ensemble, qu'on peut toujours appeler le coeur de La Seyne - sans oublier, bien sûr, la poissonnerie aux vieilles pierres séculaires, demeure le point de rencontre des milliers de nos concitoyens, en ces lieux de conciliabules aux discussions interminables.

Comme dans le passé s'y rencontrent les chalands, les marchands ambulants, les camelots en tous genres. Si on n'y entend plus les célèbres marchandes de cade et de beignets dorés et fumants, Mesdames Roppolo et Roy, si ne retentissent plus les accents aigus, des ciseaux, des couteaux aiguisés par le rémouleur Perrin qui appuya sur la pédale de sa curieuse machine pendant plus de cinquante ans, on y trouve encore une autre marchande de cade, le régal pour les Seynois de cette pâte, faite d'huile et de farine de pois-chiches, cuite au four de la rue Ambroise Croizat.

Les appels des artisans pêcheurs, devenus aussi des marchands des produits de la mer, offrent toujours à la population des choix variés de poissons multicolores, de crustacés querelleurs, de mollusques toujours en provenance du Lazaret ou de Sicié.

Sur le cours Louis Blanc, qui offre depuis des siècles des choix de fruits et de légumes à la population, s'affairent les artisans de l'alimentation dont il serait bien long d'énumérer tous les acteurs.

Une structure qui mérite une mention spéciale, est la fabrique de pâtes alimentaires, animée par la famille Revertegat qui succéda aux fondateurs Acquarone, venus au début du XXe siècle.

Dans la basse ville naquirent, dans la même période, d'autres artisans dont le souvenir persiste dans la mémoire des générations les plus anciennes.

Pensons aux fabricants de glace à rafraîchir avec les Guglieri, aux pharmaciens Armand et Lesque associés qui fondèrent leur établissement à l'angle de la rue République et de la rue Cyrus Hugues en 1856, à la même époque que les Forges et Chantiers de la Méditerranée.

Comment oublier d'évoquer le souvenir de cette multitude de petits artisans individuels travaillant uniquement pour leur compte personnel et que l'on pouvait voir à l'oeuvre précisément devant cette pharmacie Armand, installée plus tard en bordure de la rue Carvin (emplacement actuel).

C'était souvent l'étameur ou le rétameur (l'estama, en provençal) qui fondait les bâtons d'étain dans une bassine, sur le trottoir où flambaient des bûches.

C'était bien divertissant pour les enfants et aussi les adultes, de voir cuillères et fourchettes, sortir du bain de métal blanc avec de belles couleurs éclatantes.

On admirait aussi, et souvent au même emplacement, le rempailleur de chaises qui savait si bien travailler les brins d'osier avec une dextérité incomparable pour redonner aux sièges tout leur confort. Non loin de là, le raccommodeur de faïence, de porcelaine et de parapluies.

Si les activités du rétameur, du rempailleur de chaises étaient silencieuses, par contre les appels bruyants du vitrier retentissaient à travers les rues, des centaines de fois répétés, tandis que ce dernier chargé d'un cadre énorme où s'enchâssaient des carreaux de vitres aux dimensions diverses, observait attentivement les fenêtres qu'il espérait les voir s'ouvrir pour entendre une ménagère lui dire : " J'ai besoin de vous, Monsieur ! ".

Cet artisan, gagne-petit, n'avait rien de commun avec le chiffonnier qui remplissait de vieux sacs troués par les estrasses, ou mieux encore quand il le pouvait par les peaux de lapin. Il exprimait le plus souvent en langue provençale :

" Pèu de lèbre, pèu de lapin ! "

Pour lui, ces précieux déchets, qu'il nettoyait sommairement lui rapporterait de menues ressources d'un fourreur professionnel. C'était surtout dans les campagnes qu'il recherchait les peaux d'animaux.

Autre spectacle au caractère vraiment folklorique celui des laitiers ambulants en provenance des quartiers extérieurs de la ville : Saint-Jean, Pont de Fabre, Mar Vivo où les Tosello, les Mélouga pratiquaient l'élevage de quelques vaches, des moutons et des chèvres. On comptait encore 15 bergers à La Seyne au début du XXe siècle.

Le souvenir de la marchande Georgette Baroni reste bien vivace dans les générations du XXe siècle. Elle vendait le lait pour l'entreprise Arnaud. Son cheval connaissait toutes les adresses des clients et n'attendait pas les ordres de sa patronne pour s'arrêter où il fallait.

|

|

|

|

|

|

Ce spectacle folklorique, comme celui de Mélouga déambulant à travers les rues où les clientes attendaient son passage, le toupin à la main droite et quelques sous en bronze dans la main gauche, a hélas ! disparu ;

Le laitier ambulant faisait la traite des chèvres dans la rue et ses animaux parfois puants, surtout si le bouc emmenait la troupe, laissaient après leur passage des crottes, récupérées tout de même par des ménagères soucieuses d'obtenir de beaux géraniums sur leur balcon.

La place du marché s'animait davantage le dimanche surtout à partir de 1906, année devenue célèbre, les travailleurs ayant obtenu le repos hebdomadaire. Ce jour de la semaine, on venait s'y amuser en présence d'un ours muselé dansant au son d'un galoubet ou d'une viole actionnée par une manivelle.

Les artisans du spectacle se succédaient avec des acrobates et des faiseurs de tours recueillant quelque menue monnaie après leurs exercices - ou alors c'étaient des bohémiennes agiles tournoyant sur de hautes échasses ou encore des chanteurs ambulants accompagnés des crins-crins d'un violoneux qui récoltaient de maigres ressources par la vente du texte de leurs chansons.

À travers cette foule disparate et bruyante, les livreurs de marchandises tentaient de se faire un passage, non sans récriminations intempestives.

La voix retentissante des Pierre Canals, des Gigi s'imposait : " Attention au cheval, nom de Dieu ! ". Les injures fusaient dans tous les azimuts.

Et si, dans le même temps, Georgette Baroni, la laitière si populaire à La Seyne venait à passer au bas du marché, si Jérôme, livreur de farine et de fascines des pins pour le boulanger Victor Mabily stationnait devant le pâtissier Tisot, alors le tohu-bohu atteignait son paroxysme.

Les petits livreurs de marchandises et de colis représentaient une corporation de transporteurs toujours attendus par une clientèle assurée. L'un des plus actifs fut sans doute celui qui attendait l'arrivée des bateaux à vapeur en provenance de Toulon. Ses livraisons, il les faisait grâce à un charreton attelé à son épaule. Coiffé de sa grosse casquette ceinte d'une large plaque de cuivre toujours reluisante porteuse de l'inscription porteur, cet homme infatigable ne chômait jamais.

Les livraisons les plus volumineuses et les plus lourdes étaient assurées par l'entreprise Pellegrin dont le siège se trouvait à la rue Hoche. Elle mobilisait, un artisanat important surtout depuis l'arrivée du chemin de fer à La Seyne.

Depuis la gare jusqu'en ville, voyageurs et bagages empruntaient un véhicule curieux, semblable à un tramway, tiré par deux chevaux, qu'on appelait le Roulé.

|

Arrivé à l'avenue Gambetta, après son passage au rond-point de la gare (aujourd'hui rond-point du 8 mai), ce véhicule d'un genre plutôt poussif signalait sa présence de fort loin par un roulement infernal que ses roues ferrées faisaient sur les pavés inégaux de l'avenue Gambetta.

Malgré ces désagréments, les voyageurs de l'époque, particulièrement indulgents, appréciaient tout de même le service rendu. L'entreprise Pellegrin se chargeait même des livraisons à domicile par des véhicules plus légers. C'était elle aussi qui assurait les convois funèbres. Ajoutons tout de même qu'elle ne pouvait subvenir à tous les besoins dans les périodes d'épidémies : choléra, grippe espagnole...

Sur la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la population de La Seyne augmenta sensiblement. Les femmes n'étaient pas encore dans la production, comme on dit aujourd'hui.

Il n'était pas encore dans les moeurs que des jeunes filles ou des ménagères puissent exercer des métiers dans des usines, des entreprises commerciales ou des administrations publiques.

Il était admis dans la population, et les pouvoirs publics n'avaient pas l'intention d'en changer, que la femme devait rester au foyer et assurer toutes les tâches ménagères : cuisine, lavage du linge, entretien aux formes multiples de la maison, éducation des enfants, etc. etc.

La plupart d'entre elles n'avaient même pas reçu une instruction élémentaire. Dans notre Histoire de l'Enseignement à La Seyne, il a été démontré l'opposition des édiles du XIXe siècle (1846 plus précisément) à l'ouverture d'une école pour jeunes filles.

L'illettrisme persista longtemps chez les ménagères et l'on pensait qu'il n'était pas nécessaire de savoir lire et écrire pour laver du linge, le sécher et le repasser.

Mais les modes de vie, la difficulté des ménages à assurer de bonnes conditions d'existence, les idées nouvelles tendant vers l'émancipation féminine allaient insensiblement changer les coutumes et surtout un élément inattendu, la guerre de 1914-1918, allait bouleverser la vie sociale complètement.

Les millions de mobilisés, les centaines de milliers d'hommes tués sur les champs de bataille, il fallut bien les remplacer pour assurer la survie de la nation.

Les femmes de la campagne et aussi les plus grands des enfants assurèrent les labours, les semailles, les récoltes.

Les écoles reçurent pour la première fois de jeunes institutrices nanties de leur brevet élémentaire préparé au cour complémentaire de la rue Clément Daniel.

Les employés de la poste, les cadres administratifs de la construction navale, comptèrent des centaines de femmes dans leurs effectifs.

Le travail féminin fut admis par les exigences des événements.

Indépendamment des métiers à caractère administratif de secrétariat, de comptabilité, on vit se multiplier les petits métiers de ces travailleuses à domicile, la petite bourgeoisie seynoise n'avait-elle pas besoin des lavandières dont les plus courageuses ne voulaient connaître que le lavoir des Moulières où l'eau était paraît-il plus belle qu'ailleurs ; ou alors au fameux lavoir Saint-Roch près de la Bourse du travail.

Les épouses des ingénieurs ou des retraités cossus portant sur leurs têtes des chignons entortillés très haut n'avaient-elles pas besoin de coiffeuses pour laver leur longue chevelure, la peigner, la sécher et souvent aussi la friser avec un fer spécial chauffé sur un petit réchaud à charbon.

Par souci de leur confort, les ménagères d'antan avaient recours à la matelassière, autre activité à caractère artisanal exercé par une ou deux personnes occupées toute une journée par domicile à découdre les matelas, en sortir la laine tassée, la passer à la machine à carder, engin monté sur deux roues, équipé d'un balancier hérissé de dents pointues destiné à carder afin de redonner aux matelas la souplesse et l'épaisseur d'origine. Après quoi, il fallait regonfler le matelas et recoudre les bordures avec du gros fil. Ce métier a totalement disparu de nos jours. Des dames patronnesses, dans une certaine période recevaient des groupes de jeunes filles ayant quitté l'école pour leur enseigner, la couture, le repassage, la broderie. On disait alors de ces jeunes élèves qu'elles allaient au métier.

Avec les connaissances pratiques acquises à peu de frais, elles pouvaient elles-mêmes devenir des travailleuses à leur compte personnel, des couturières, des modistes. L'artisanat féminin prospéra rapidement dans tous les domaines en fonction de l'accroissement de la population qui dépassa les vingt mille habitants après la première guerre mondiale. Et l'on pourrait multiplier les exemples. Des gens de ma génération, qui ne se souvient de la haute silhouette de Madame Puglia qui fit naître des centaines d'enfants en sa qualité de sage-femme. En ce temps-là, cette profession médicale à compétence limitée pratiquait surtout dans les cas de prévisions normales. Généralement les enfants naissaient à la maison.

Quand ce n'était pas l'accoucheuse qui passait sur la place du Marché, on voyait la silhouette bonhomme de Monsieur Baglietti, le rebouteux, artisan qui n'était pas considéré comme illégal. Il rendait beaucoup de services en soignant avec succès des luxations. Ses seuls outils étaient ses doigts et ses médicaments en pommades.

Autre artisan curieux, le décrotteur public qui disposait, dans les quartiers les plus fréquentés de sièges surélevés où prenaient place des citoyens huppés allongeant leurs jambes sur des supports de bois, pantalons retroussés, leur journal déployé, pendant que le décrotteur grattait les chaussures avant de les cirer et leur donner un beau brillant. Il exigeait seulement quelques sous ce petit artisan pour ce travail paisible.

Éloignons-nous du centre ville, engageons-nous sur le vieux chemin des Moulières pour gagner la campagne et découvrir quelques artisans particuliers.

En remontant ce chemin, sans doute le plus fréquenté par nos ancêtres, nous passons à main droite, devant le centre culturel Jacques Laurent, autrefois occupé par les religieuses Saint-Vincent de Paul qui ouvrirent vers la fin du XIXe siècle et le premier quart du XXe, un atelier de couture pour les jeunes Seynoises.

Elles y recevaient des leçons pour devenir de bonnes ménagères. Certaines d'entre elles devinrent par la suite des travailleuses artisanales de la couture, de la broderie ou du repassage.

Parvenu au sommet de la côte de ce chemin montant, notre attention était attirée par des activités, bruyantes : chocs de marteaux sur de grosses aiguilles de fer, le crissement d'une longue scie s'enfonçant lentement dans des blocs de pierre pour en extraire les pierres tombales.

Pendant plusieurs décennies M. Carle y exerça sa profession de tailleur de pierre avec l'aide de deux ou trois manoeuvres. L'emplacement de cet artisan bien spécial s'expliquait par la proximité du cimetière.

Il exista aussi à l'autre bout de la ville un autre tailleur de pierre qui confectionna pendant longtemps les bordures de trottoir au fur et à mesure que se créaient les rues nouvelles. L'un d'entre eux dont la silhouette nous est restée familière fut Monsieur Bonnafous.

Après avoir dépassé le cimetière et le quartier Saint-Honorat, nous retrouvons la campagne ou d'autres petits artisans (masculins ou féminins) exerçaient des activités du plus grand intérêt.

Sur le vieux chemin des Moulières, on pouvait croiser chaque jour des travailleuses de la terre qui se louaient pour désherber les jeunes plants de légumes, buter les pommes de terre, ramasser des sarments, cueillir des olives, grappiller les vignes après les vendanges.

Chaque saison exigeait des travaux différents exécutés le plus souvent au ras du sol.

Elles emportaient avec elles leur outil de travail à manche court appelé le magouillet ou encore le piochon nécessaire au sarclage des mauvaises herbes. Si le temps le permettait, si le maître propriétaire des cultures se distinguait par sa générosité, elles rentraient chez elles avec un sac de bonnes herbes pour quelques lapins de son élevage personnel, de belles cardelles, des chicorées sauvages, des coustellines, généralement en compensation des salaires de misère, le patron leur offrait un chou ou quelques pommes de terre.

Ces ouvrières de l'artisanat agricole exerçaient leurs activités en toutes saisons. Malgré les températures glaciales de l'hiver et les canicules de l'été, elles poursuivaient leur tâche ingrate, leur corps plié pendant des heures sans maugréer dans l'obsession constante qu'il fallait penser aussi à préparer des repas, à entretenir la maison, à s'occuper aussi des écoliers et bien sûr du chef de la famille.

Imaginons de pousser plus loin que la montée du quartier Gavet en vue des grandes propriétés de la famille Lubonis. L'attention du promeneur était toujours attirée par les reniflements sonores en provenance des porcheries disséminées dans le quartier des Plaines. Ce qui nous remet en mémoire une autre activité artisanale de la campagne : celle des charcutiers ambulants qui, chaque jour, surtout avant l'arrivée de l'hiver, visitaient les fermes, nantis de coutelas redoutables, de leurs moulins à hacher, du bac énorme où ils égorgeaient les cochons en recueillant précieusement le sang pour faire les boudins, en raclant énergiquement la couenne ébouillantée, etc.

N'entrons pas plus dans les détails et disons tout simplement qu'après une journée de travail, le fermier pouvait se nourrir pendant plusieurs semaines avec ses jambons salés, les chapelets de saucisses et de boudins, les crépinettes, etc...

Comme l'on sait, aucune partie du corps des porcins ne reste inutilisée : le museau, les pieds, les entrailles, les gigots, tout, absolument tout, est utilisé pour le régal des gourmets.

On trouvait dans toutes les exploitations paysannes des porcheries prospères. C'est bien pourquoi l'artisan charcutier ne chômait jamais et gagnait bien sa vie.

Cet immense quartier des Plaines, étendu depuis Six-Fours jusqu'aux Sablettes, connaissait aussi d'autres activités saisonnières.

À l'automne, quand les vendanges étaient terminées, on voyait s'installer au Pas du Loup, à Cachou les bouilleurs de cru, artisans également disparus de nos jours, qui distillaient les rafles de raisin encore imprégnées de jus pour en extraire l'eau de vie, l'aïgue ardent, comme disaient nos anciens en langue provençale. Les exploitants agricoles de ce temps pouvaient, en fonction du rendement des cornues de la raque. (En langue arabe, l'arak n'est autre que la grappe de raisin écrasée - les Provençaux ont quelque peu modifié l'orthographe). Les exploitants pouvaient tirer de leur distillation jusqu'à 20 litres d'eau-de-vie et même davantage.

Ah ! cette eau-de-vie dont nos anciens nous enseignaient tous les avantages qu'elle offrait aux gens. Elle permettait de meilleures digestions, elle désinfectait les plaies, elle donnait le moyen de faire des liqueurs, le pastis quotidien. N'en frottait-on pas le dos des bébés pour les raffermir disait-on ?

Et ce liquide divin obtenu à 50° par les gros alambics de cuivre rouge autour duquel pendant plusieurs semaines les amateurs venaient taster, ce liquide était conservé précieusement dans les cuisines où, avant le départ au travail, les hommes disaient qu'il fallait prendre la goutte pour être en bonne forme pour la journée.

Voilà des pratiques qui n'ont pas tout à fait disparu dans les campagnes varoises aux traditions persistantes.

Et du quartier des Plaines aux riches terrains de culture, passons à ceux du Pas du Loup, de Mar Vivo qui furent aussi le domaine des maraîchers, des viticulteurs avec les Audibert, les Perone, les Roux, les Barbaroux, les Augias et bien d'autres, nous allons nous retrouver sur les rivages du Lazaret qui offrait alors aux riverains des variétés d'espèces comestibles considérables. Pensons aux aubijaïres qui usaient avec une grande dextérité de leurs grapettes et de leurs râteaux à dents très longues pour bouleverser les mates et les fonds vaseux riches en clovisses, en praires, en violets (figues de mer) et aussi en vers marins vendus aux amateurs de la pêche pour la capture des poissons de toutes sortes : rascasses, bogues, sarrans, rouquiers, loups de mer, etc..., etc... Les petits vers, la proie des escaveniers, se vendaient bien aussi en ville chez les poissonniers, moins chers que les gros vers appelés mourrons.

Les gagne-petit, qu'on appelait aussi les ravageurs de la mer, ne respectaient pas toujours les règlements en vigueur, surtout ceux qui s'aventuraient autour des parcs à moules, ou alors qui n'hésitaient à gratter les coques des gros navires dans les chantiers de la démolition.

À ce point de mon récit, il me plait de rappeler les aventures de la famille Magliotto, du quartier Beaussier. Le plus âgé, charpentier de marine hors pair se nommait Scipion - on l'avait surnommé Titou en raison de sa petite taille.

Ce vocable prononcé aussi Titoun désignait généralement de petites gens avec une connotation de mépris. Par contre, son fils aîné, véritable force de la nature par sa haute taille et sa musculature redoutable avait été surnommé le Grand Titou, personnage haut en couleur, célèbre par ses démêlés avec les gens en uniforme : douaniers, garde-pêche, gendarmes qui cherchaient à le surprendre dans ses malversations coutumières.

Dans le même temps, il gardait des yachts, propriété de riches anglais. Il y pêchait et vendait le poisson abondant en ce temps-là.

Le Grand Titou s'était rendu célèbre par un exploit hors du commun. Par une belle nuit, il faillit être pris en flagrant délit alors qu'il grattait des moules énormes sous la coque d'un grand bateau dans un chantier de démolition, il remplit son bateau à ras bord pour le faire couler, après quoi il rentra au port de La Seyne à la nage. Sa récolte fut perdue momentanément ; mais il ne fut pas pris par les douaniers ni les gendarmes maritimes.

Son père Scipion fut charpentier de marine, en bois. Il ne savait ni lire, ni écrire, ni compter - mais avec les outils primitifs de son époque : scie, rabot, équerre, ciseau à bois, il savait confectionner chez lui de jolies embarcations légères aux lignes harmonieuses qu'il vendait pour son propre compte.

Travailleur infatigable, il éleva une famille de cinq enfants, cultiva son jardin du quartier Beaussier où poussaient abondamment pommes de terre, tomates et haricots.[cf. le texte publié en annexe de notre Tome IV : Historique de la famille Ducher-Magliotto-Tosello, selon les souvenirs de Bernard Etienne Régis Ducher].

Il fut vraiment un modèle d'artisan qui savait tout faire et dont la réputation fut connue de toute la population seynoise. Pourrait-on en dire autant de cette multitude de hauts en couleur de l'artisanat qu'on nommait Ficelle, Le Manchot, Le Boeuf, le Bouc, l'Anchoye, Djeromé, Pierre la Chique ?

Ils ne furent pas tous des magouilleurs, mais leurs activités se manifestaient dans les petites combines des loteries clandestines, des ventes de sachets d'anis interdit, de cigarettes en provenance des casernes ou des bateaux de la marine.

Ils furent les artisans d'une petite délinquance qu'on ne peut comparer au trafic de la drogue d'aujourd'hui.

Tous ces petits personnages bien connus de la population jouissaient d'une certaine estime surtout quand on apprenait qu'ils avaient joué des tours aux agents de l'autorité - on connaissait familièrement les artisans ravageurs des rivages comme les artisans braconniers de la forêt de Janas. N'avaient-ils pas la complicité des mastroquets qui leur vendaient derrière les comptoirs les alludes, fourmis ailées pour les pièges à passereaux, le tabac de la contrebande ou autres marchandises interdites par la loi. Un souvenir qui restera émouvant dans la mémoire de milliers de Seynois est celui du célèbre Julien Poggio, dit Sénégal, ancien marin, qui fut successivement un artisan du spectacle par son manège pour enfant, un artisan du petit commerce qui parcourait la ville avec sa baladeuse chargée certains jours de belles moules, d'autres jours de friandises pour les petits et les grands : frites, bonbons, fruits. Il était toujours présent dans les fêtes de quartiers et sur les plages à la belle saison.

|

|

|

|

|

|

Il avait succédé à un autre artisan du même type appelé Pierre la Chique, brocardé par les enfants à la sortie de l'école, qui l'interpellaient bruyamment par ces mots : " Pierré, faï mi tasta ! " (Pierre, fais-moi goûter !).

Sans vouloir attacher une grande importance à cette forme d'activité qu'on aurait pu appeler l'artisanat du sexe, les établissements auxquels nous faisons référence ont fait partie de l'histoire seynoise pendant plusieurs décennies. Ce sujet pour le moins scabreux n'appelle pas de grands développements.

Les plus anciens de nos concitoyens n'ont certainement pas oublié les enseignes de la rue Faidherbe (rue Ambroise Croizat aujourd'hui) : le Coquet Bar à main droite en allant vers les Esplageols et le Tango Bar, presque en face.

Les mastroquets propriétaires de ces établissements tiraient quelques profits de l'exploitation de deux ou trois filles de joie exerçant comme on disait le plus vieux métier du monde. Ces pauvresses vivaient un véritable esclavage, astreintes à une réglementation draconienne ; autorisées à sortir deux fois par semaine. Seulement, pour une visite médicale à l'hôpital sous la conduite d'une matrone tyrannique.

Ces établissements spéciaux de l'artisanat sexuel étaient alors autorisés par la loi ; on les appelait d'ailleurs maisons de tolérance. Toutefois, ils ne donnaient pas une image bien reluisante de leur quartier d'implantation.

La municipalité des années 1930 soucieuse de moraliser la vie seynoise prit un arrêté en vue d'éloigner du centre ville les activités de ce genre d'artisanat.

Le rond-point de la Gare (aujourd'hui rond-point du 8 mai) étant inhabité, un autre établissement dénommé Printania fut ouvert et y fit paraît-il des affaires fructueuses au détriment de nombreux clients que des aventures cuisantes n'incitaient guère à revenir souvent dans ce quartier paisible devenu mal famé.

D'autres

établissements : Les Canaris et le Modern Kiosk ?

Restons dans cette fin du XIXe siècle et début du XXe pour évoquer des activités à peu près disparues de nos jours avec les gens du petit commerce ambulant, les colporteurs, les marchands de combustibles, les laitiers, que l'on rencontrait chaque jour dans les quartiers périphériques les plus éloignés du centre ville.

Pensons à ceux de Saint-Elme, les Sablettes, Tamaris, le Manteau, demeurés pendant longtemps inaccessibles en raison des terrains marécageux.

Pendant longtemps, les habitants de ces quartiers ne reçurent aucune structure commerciale ou industrielle sauf pour les charpentiers de marine en bois qui opéraient sur les rivages. Quand les liaisons avec la ville se multiplièrent par la création de la route départementale n° 18, les lignes côtières de navigation, alors les artisans du petit commerce trouvèrent en ces lieux une clientèle nouvelle qui s'accrut d'année en année et dont les besoins furent alors satisfaits par les petits artisans du commerce.

Il nous faut ici faire une place au colporteur poussant devant lui un coffre en bois monté sur quatre petites roues et qui offrait des marchandises les plus variées : tablettes de chocolat, fruits secs, bobines de fil à coudre, aiguilles, paquets de café moulu, boîtes de sucre, épices et autres denrées non périssables.

La clientèle de ces quartiers éloignés ayant rarement à sa disposition des moyens de locomotion, était bien satisfaite de recevoir, pour ainsi dire à domicile, des articles d'une grande utilité.

C'était l'époque où l'artisan et le commerçant allaient au-devant des gens pour y faire de bonnes affaires. Les marchands de lait comme les Tosello faisaient leurs tournées quotidiennes ; même les bouchers de La Seyne comme les Scotto parcouraient les quartiers pour y écouler la marchandise non vendue à La Seyne.

Citons aussi pour en terminer avec les artisans du petit commerce local, le fournisseur de combustibles. M. Périllo par exemple qui pendant longtemps distribua le pétrole, les allumettes, le charbon de bois vendu en sacs de 5 à 10 kg, le bois gras en bûchettes pour allumer les grilles à charbon avant l'invention des barbecues.

Les changements spectaculaires du XXe siècle

Au début du Tome 7 de notre série Images de la vie seynoise d'antan, le texte intitulé Quand mon siècle avait dix ans a montré comment ma ville natale prenait son essor par la croissance de sa population travailleuse, la diversité de ses activités, l'image de marque qu'elle avait conquise par les chefs d'oeuvre de ses constructions navales par la volonté de ses édiles d'exploiter au mieux les richesses naturelles de son terroir : terrains fertiles, rivages poissonneux, paysages ravissants, forêt magnifique, sous un ciel azuré rarement terni par des nuées.