|

|

|

|

|

|

|

|

Le premier tome des Images de la vie seynoise d'antan, avec le chapitre intitulé Sicié, a permis au lecteur de mieux connaître le berceau de notre communauté.

... Sicié avec ses collines, ses vallons, sa forêt, son unique cours d'eau, ses contours profondément échancrés, ses roches altières résistant aux assauts éternels de la grande mer, ses ressources naturelles et pures, son ciel bleu, son mistral dominant... autant d'éléments attachants qui attirèrent nos ancêtres irrésistiblement.

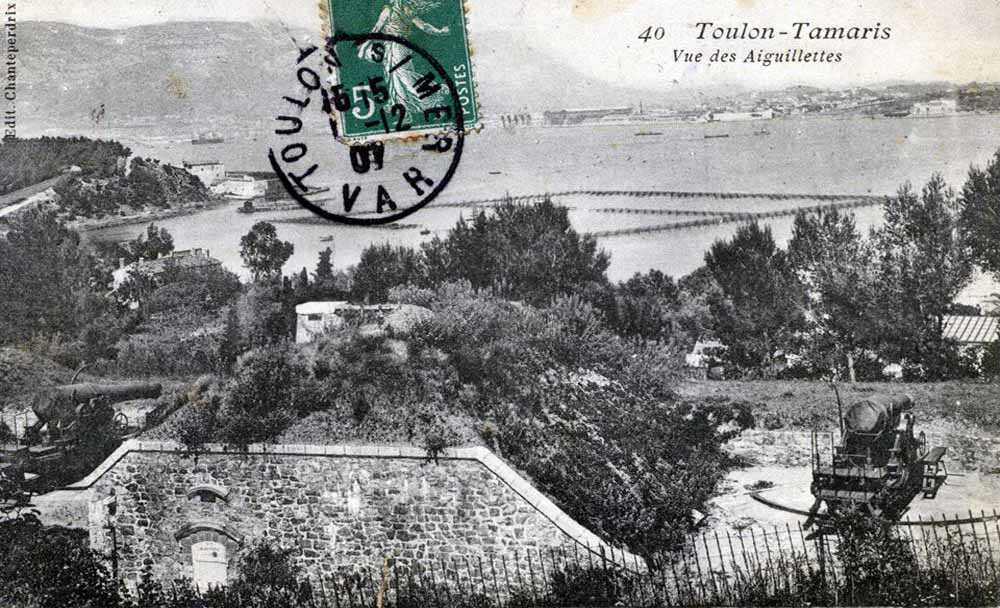

En complément à ce récit, il nous a semblé intéressant d'évoquer particulièrement les rivages tournés vers la rade de Toulon, plus accueillants et plus accessibles aux activités humaines. Nous avons donc choisi, cette fois de vous parler de la Baie du Lazaret, séparée de la Baie de La Seyne par les pointes de l'Aiguillette et de Balaguier et dont les rivages s'étirent sur 6 kilomètres environ pour atteindre la pointe de la Piastre où commence le creux Saint-Georges (Port de Saint-Mandrier).

Il n'est pas rare qu'un Seynois à qui vous parlez de la Baie du Lazaret vous regarde avec étonnement puis, se ravisant vous dise :

Nos concitoyens appellent généralement Petite Mer cette magnifique étendue d'eau paisible dont nous venons de fixer les limites et dont les charmes furent perçus vivement par Michel Pacha, comparables disait-il à ceux du Bosphore, et qui l'incitèrent à faire de Tamaris une magnifique station touristique.

... Petite mer par opposition au grand large que l'on découvre en direction du Cap Sicié.

Ce qu'ils savent moins, nos concitoyens, c'est l'origine du mot Lazaret qu'on utilisa depuis le début du XVe siècle, en particulier dans les villes de la Méditerranée où l'on institua des quarantaines afin d'empêcher l'introduction sur le continent des maladies contagieuses comme la peste, la lèpre, le choléra.

Le mot Lazaret est d'origine italienne et latine. Le bas latin lazarus signifie ladre, lépreux et l'équivalent italien est lazaro ou lazaretto

La définition du dictionnaire Larousse donne : « Établissement isolé dans une rade et disposé pour recevoir des malades, des marchandises, des équipages suspects de contagion ».

Les premières villes de la côte méditerranéenne qui tentèrent de se protéger des maladies endémiques furent Venise en 1403 et Marseille en 1476. Cette dernière fut touchée 14 fois par le fléau de la peste en 145 ans et certaines épidémies causèrent des milliers de victimes dans la population. Imaginons que nous sommes au XVe siècle, à une époque où Saint-Mandrier est une île qu'on appelle Sépet (ou encore Cépet et aussi Cépé). Ces dernières appellations étant dérivées de Caput (cap) (1). Nous reviendrons plus loin sur les origines géologiques, sur les phénomènes d'érosion, de sédimentation, d'alluvionnement qui ont profondément modifié le littoral entre Toulon et le Cap Sicié c'est-à-dire sur une période de plusieurs siècles qui vit se former la Baie du Lazaret.

(1) Caput Santi Trophimi signalé dans les plus vieilles chartes.

Si les autorités civiles et surtout maritimes décidèrent l'établissement d'une quarantaine à Cépet, ce fut essentiellement en raison de son état insulaire, garant d'un isolement impératif indispensable dans la lutte contre les maladies endémiques.

De l'avis général des archéologues locaux et régionaux, la grande île de Sépet ne fut pas habitée avant l'an 1000.

Entre 1050 et 1101 des documents à caractère religieux précisent l'existence d'un sanctuaire entretenu sans doute par quelques pénitents. Des hauteurs de Sépet jusqu'au littoral, on ne trouve que des bois touffus et une végétation semblable à celle de Sicié. Aucune culture n'est possible et les premiers habitants qui viendront seulement au début du XVIIe siècle devront déboiser pour cultiver. Par contre, les premiers pêcheurs trouveront au creux Saint-Georges un abri remarquable pour leurs embarcations.

Un port s'y établira qui servira de havre aux navigateurs en provenance de l'Orient et contraints de s'y amarrer les jours de tempête. Comme les maladies endémiques dont nous parlions provenaient surtout des continents africain et asiatique, on comprend mieux les raisons de la création d'un Lazaret en ces lieux voisins du Creux (ou Cros) Saint-Georges.

En quel lieu précis fut-il établi ? Et quel fut son rôle ?

Rien ne subsiste des premières structures, mais les plus anciens habitants de Saint-Mandrier nous ont rappelé l'existence de la chapelle de la quarantaine et de ses dépendances.

Au moment où s'édifièrent les immenses réservoirs à mazout pour le ravitaillement des unités de la marine, après la deuxième guerre mondiale, il fallut procéder à des restrictions importantes et des travaux de terrassements considérables.

Naturellement les locaux de la quarantaine n'avaient plus leur raison d'exister et les impératifs de la Défense nationale ne souffrirent aucune discussion. Des structures de la quarantaine, il resterait trace seulement dans les archives et sur les cartes.

Observez les cartes d'État-Major ou les cartes touristiques, vous y trouverez un quartier dénommé le Lazaret au point le plus élevé atteint par la route départementale (C.D. 18) qui relie Les Sablettes à Saint-Mandrier avant qu'elle ne serpente en direction du Port. Elle passe à proximité d'une batterie qui domine toute la presqu'île et qu'on appelle batterie du Lazaret. Autre précision qui ne laisse aucun doute sur l'implantation de la quarantaine.

Les réservoirs à fuel surplombent une avancée de terre qui porte le nom de Pointe du Lazaret, face aux rivages de Tamaris. Et le superbe plan d'eau dont nous allons conter la longue histoire porte lui aussi le nom de Baie du Lazaret et cela depuis plusieurs siècles. À une certaine époque, on tenta de lui substituer le nom de Baie de Tamaris, mais l'origine de ce dernier vocable étant beaucoup plus récente, les géographes ont accordé leur préférence à l'appellation d'origine.

Sans vouloir pénétrer profondément dans les arcanes de l'histoire et donner une date précise de la création du Lazaret, on peut admettre que ce problème s'est posé à partir du développement du Port de Toulon. Toulon, ville dont la fondation remonte au début du Moyen Age, mais qui fut ravagée, pillée, brûlée tant de fois, que sa véritable expansion débuta sans doute au XVIe siècle. Les mouvements de la flotte de guerre et aussi les courriers en provenance du Levant expliquent l'origine et la propagation des épidémies.

On parle de la peste sur la côte varoise en 1580 puis en 1619, 1621, 1630. Des cas furent signalés à Six-Fours, contagion répandue par des objets en provenance de Syrie. Ce fut sans doute dans cette période que les premières mesures furent prises pour lutter contre le fléau.

La communauté de Toulon acheta à des particuliers, en 1657, d'importants terrains sur la presqu'île de Saint-Mandrier, qui faisait alors partie de la communauté six-fournaise, dans le but d'y établir une infirmerie. Par la suite vinrent s'ajouter à cet établissement diverses structures : magasins, logements, chapelle dédiée à Saint-Roch dont l'histoire religieuse nous apprend qu'il se consacra particulièrement aux pestiférés.

Avec l'impulsion considérable que Colbert donna à la Marine, la station sanitaire dénommée Lazaret allait jouer un rôle de la plus haute importance. Un vaste terrain lui fut affecté, que nous avons situé précisément il y a quelques instants.

Au début, les voyageurs et les militaires en provenance de l'étranger, suspects de contagion, étaient retenus jusqu'à quarante jours (d'où le nom de quarantaine) pour être soumis avec leurs bagages à des traitements de désinfection que l'on croyait efficaces, sous les formes les plus diverses : fumigations de tissus de laine, de peaux, de vieilles chaussures, de plantes résineuses. On répandait du vinaigre, du chlore dans des locaux, sans trop savoir si l'effet en serait bénéfique. On obligeait les gens à respirer des fumées âcres et nauséabondes, en espérant éliminer ainsi la cause du mal.

Par la suite, les installations reçurent des améliorations : parloirs, chambres, réfectoire, étuve, cours et jardin.

Au début du XXe siècle, peu avant son transfert au Frioul, l'établissement du Lazaret comprenait un médecin, un capitaine de la santé, un commis et deux gardes maritimes logés au bâtiment dit de La consigne à Toulon, tandis que le personnel infirmier, les surveillants et un concierge résidaient sur les lieux mêmes de l'établissement.

Il est parfaitement compréhensible que le peuplement de l'île de Sépet ne se soit fait qu'avec une extrême lenteur. Aux difficultés d'accès, s'ajoutait l'absence de terrains de cultures et d'installations portuaires.

Dans les premiers siècles du Moyen Age, seuls, des religieux se manifestèrent autour des sanctuaires puis quelques familles de pêcheurs s'installèrent timidement sur les bords du Creux Saint-Georges mais plus tard quand il fut question du transit d'éventuels lépreux, pesteux ou cholériques, la population fut encore moins tentée d'y manifester des activités.

Qu'il nous soit permis d'ajouter que depuis, l'Administration maritime ayant occupé la moitié de la presqu'île actuelle (nécessité de la Défense nationale oblige), on peut imaginer sans cela l'extension considérable que la population urbaine aurait prise, accompagnée sans nul doute de structures touristiques de grandes qualités.

Mais notre récit ne concerne pas Saint-Mandrier dont le peuplement et les activités méritent un historique particulier. Nous avons voulu le limiter à la formation du littoral depuis la pointe de la Piastre jusqu'à l'Aiguillette, aux manifestations premières de la vie humaine, à leur développement incessant, surtout à partir du dernier siècle écoulé.

Pour l'expliquer, il nous faut remonter dans les temps lointains du Moyen Age et probablement au-delà, alors que les courants littoraux méditerranéens en provenance de l'Orient érodaient des rivages fragiles de roches tendres, emportaient des matériaux formés de galets, de gravier ou de sables fin, construisaient ailleurs des cordons de même nature permettant à des îlots de se relier entre eux, à des îles de devenir presqu'îles (comme Saint-Mandrier) par la formation d'un isthme simple ou encore par un tombolo double comme à Giens.

Les apprentis de la géologie savent que la mer attaque les rivages, par endroits, les détruit, les découpe et en contrepartie qu'elle accumule, dresse des obstacles, provoque les phénomènes d'alluvionnement d'envasement et de sédimentation. En définitive, elle modifie profondément le milieu naturel et sa vie animale et végétale.

Dans le cas bien particulier de la Baie du Lazaret, il nous faut rappeler les enseignements de nos archéologues de la mer dont les travaux nous ont appris que la grande île de Sépet s'est formée par la réunion de trois îlots. Mon ancien élève Muschotti, spécialiste de la géologie observe que la carte géologique de Toulon donne morphologiquement l'impression que la presqu'île de Saint-Mandrier est formée de trois blocs rocheux ; le premier s'étend de Saint-Elme au Pin Rolland, le second a pour limites le Lazaret, la Renardière et Marégau. Le troisième est séparé du précédent par le Creux Saint-Georges et la dépression de la Coudoulière. Les traits pointillés sur la carte ci-jointe indiquent les endroits où les fouilles ont permis de déceler des graviers, des alluvions limoneux, des galets, tous éléments apportés par le travail inlassable des vagues et des courants.

Il serait bien difficile de fixer la période précise qui vit ces îlots rocheux se souder. Par contre, les spécialistes scientifiques affirment que la formation de l'isthme des Sablettes reliant Sépet au continent serait relativement récente : ils la situent entre 1620 et 1660.

|

|

|

Il est probable que pendant longtemps la liaison La Seyne - Saint-Mandrier ne put se faire que par intermittence.

Quand nos ancêtres voulurent tirer parti de Sépet pour des raisons économiques ou stratégiques, ils s'employèrent à consolider l'isthme par des apports de matériaux, par la fixation des sables en plantant des tamaris sur toute la longueur.

Ce qui importe pour notre étude n'est pas tellement d'expliquer les phénomènes géologiques, au demeurant fort complexes, mais de saisir leurs conséquences sur la vie animale et végétale. Avant que les blocs rocheux ne soient reliés entre eux, avant que l'isthme des Sablettes ne soit définitivement formé, la baie demeurait soumise à la turbulence des eaux par les gros temps de vent d'Est. Et voilà qu'insensiblement le plan d'eau s'apaisait, la masse liquide emprisonnée dans sa presque totalité ne se renouvelait qu'avec lenteur et ce phénomène s'accusa davantage quand la rade de Toulon reçut ses digues de protection à la fin du XIXe siècle.

Alors, la température du plan d'eau du Lazaret monta bien vite ; son refroidissement se faisant plus lent, on s'explique parfaitement aujourd'hui la rareté des gelées sur les rivages de Tamaris. On comprend mieux également la prolifération d'espèces végétales et animales bien différentes de celles de la haute mer... à l'époque où l'homme n'avait pas encore exercé ses ravages sur la nature.

Malgré la douceur du climat et l'importance des ressources de la mer, le peuplement des rivages de la baie du Lazaret ne put s'accomplir qu'avec une extrême lenteur.

La cote orientale fut pendant longtemps inaccessible du fait des dangers de la piraterie, le creux Saint-Georges (Saint-Mandrier) étant bien connu des peuples de l'Orient qui y cherchaient refuge. Plus tard, l'institution de la quarantaine et les dangers de propagation des épidémies mortelles n'incitaient guère les hommes à fréquenter ces lieux.

La côte occidentale, entre Balaguier et les Sablettes n'offrait que des marécages inextricables au point que les premiers habitants de La Seyne fixés dans les hameaux de Tortel, Beaussier ou Cavaillon ne pouvaient pas y accéder, aucune voie ne les reliant aux rivages du Lazaret. Toutes ces raisons expliquent la rareté des présences humaines aux XVe et XVIe siècles.

Il y a quelques années, on pouvait encore reconnaître les vestiges d'un prieuré qui occupa sans doute une main d'oeuvre de cultivateurs. Une tour de guet, à proximité du Collège l'Herminier, rappelle encore les temps du XVe siècle où Sépet était encore une île.

De forme cylindrique tronquée, cette tour présente une toiture unique inclinée vers la mer. Elle se justifiait par la nécessité d'une surveillance des bateaux en provenance du Cap Sicié et longeant le littoral à partir des Sablettes pour accéder à la rade de Toulon. Il ne pouvait s'agir que de modestes unités de transport à caractère commercial : gabares, tartanes ou barcasses n'effectuant que du petit cabotage.

L'édification de la Chapelle Saint- au quartier de l'Évescat en 1656 et l'exploitation du domaine environnant furent le point de départ de véritables activités humaines sur le rivage occidental de la baie du Lazaret.

L'eau de source du Crotton fut exploitée pour l'arrosage des premières cultures.

Les poissons, les mollusques, les crustacés abondaient dans les eaux calmes épargnées alors par les pollutions humaines.

Les gibiers d'eau grouillaient dans les roseaux, les massettes et les siagnes.

Mais l'exploitation véritable des richesses de la mer ne pourrait être effective qu'à la double condition de vaincre les obstacles naturels, et de créer les installations portuaires. Quand les premiers hameaux de La Seyne se relièrent au XVIe siècle et se constituèrent en commune indépendante en 1657, leurs habitants aménagèrent un petit port de pêche (place Martel Esprit aujourd'hui) qui devint rapidement un port commercial. Les rivages des Mouissèques, de Tamaris, des Sablettes auraient pu bénéficier de petits ports de pêche très utiles, mais les autorités civiles et militaires se préoccupèrent davantage d'assurer la sécurité des lieux et il en sera ainsi pendant deux siècles encore.

Quand la défense de la rade toulonnaise fut assurée par les premiers ouvrages militaires : fortifications, Tour Royale, Forts de Balaguier et de l'Aiguillette, Arsenal,... quand les expéditions punitives de nos valeureux capitaines mirent un terme aux dangers de la piraterie, alors les populations pacifiques plus confiantes, s'approchèrent des rivages, les peuplèrent et les rendirent accessibles pour en tirer le meilleur parti possible.

Nous avons fait mention, il y a quelques instants, de l'existence d'un prieuré, d'une tour de guet, d'une chapelle sur l'étendue des terres comprises entre le Collège actuel l'Herminier et le bord de la mer. Nous avons dit qu'ils avaient été le point de départ de véritables activités humaines.

La chapelle fondée par Louis Daniel, Seigneur de la terre de Lérys, conseiller et secrétaire du Roi, gouverneur de La Seyne sous Louis XIV était d'un style simple. Depuis 1656, elle a perdu son caractère d'édifice religieux en raison de transformations successives, d'ajouts de constructions à usage agricole, de logements, d'obturations de certaines fenêtres... Mais la porte d'entrée à plein cintre et les fenêtres romanes rappellent quelque peu une fondation de la foi chrétienne.

Son quartier d'implantation se nommait le Crotton, vocable qui, d'après le manuscrit de Jean Denans, notaire et viguier de La Seyne en 1713, s'expliquait alors par la présence de pierres perforées par des variétés de moules dites dattes de mer.

Ouvrons ici une

parenthèse car il n'est pas inintéressant de nous

arrêter quelques instants sur les interprétations

données au mot Crotton et sur lesquelles les historiens ont été rarement d'accord, plusieurs hypothèses ayant été proposées.

L'ensemble des constructions de l'Évescat que nous avons décrites et les hectares de terre répartis entre l'ancien chemin de Tamaris (aujourd'hui avenue Henri Guillaume) et celui des Sablettes fut dénommé Résidence du Crotton qui devint par la suite la résidence rurale des évêques de Toulon c'est-à-dire l'Évescat - traduction provençale de l'Evêché.

La porte d'entrée du domaine existe toujours depuis les siècles écoulés et L'on peut lire sur les hauts piliers d'entrée « Saint-Louis 1694 ».

|

|

|

Louis Baudoin nous a appris que l'acte de fondation de ce sanctuaire de la foi, fut reçu par Me Ganteaume, notaire royal et apostolique de la ville de Toulon et que le premier prieur en fut Messire Pierre Denans, chanoine de l'Eglise collégiale de Six-Fours.

Cette résidence épiscopale fut idéale pour le repos des ecclésiastiques. Ils y trouvaient le silence absolu, la douceur du climat, la verdeur des sapins et des cèdres. Rien ne venait troubler leur quiétude.

La petite chapelle dont nous parlions reçut des personnalités de haut rang : par exemple M. de Chalucet en 1708, le grand prélat bienfaiteur de Toulon, l'héroïque maire de la ville pendant la redoutable peste de 1721 ; le capitaine d'artillerie Muiron, le compagnon d'armes et ami de Bonaparte qui vint s'y recueillir au moment de la reprise de Toulon aux Anglais en 1793.

La résidence de l'Evescat n'était desservie que par un petit chemin charretier se détachant approximativement du Rond-Point actuel Kennedy (anciennement Rond-Point des Sablettes), contournait la colline Caire (Fort Napoléon) et sa descente sinueuse aboutissait au chemin dit de la pièce de toile, juste à l'entrée de la résidence épiscopale, chemin qui se prolongeait jusque vers les Sablettes, au lavoir du Crotton où nos grands-mères allaient encore laver leur linge au siècle dernier si le beau temps le permettait. Pour le situer avec précision ce lavoir, disons qu'il se dissimulait à moins de cent mètres à l'Est de l'actuelle maternelle Léo Lagrange. Construit par le maître maçon Antoine Deprat au début du XVIIIe siècle (plus précisément, acte du 5 janvier 1702 reçu par Me Duval notaire à La Seyne), son accès du côté de la mer était impossible aux lavandières par l'existence des marécages.

Creusé à faible profondeur, cimenté et dallé sur tout le pourtour rectangulaire, ce lavoir recevait chaque jour quelques ménagères venues parfois de très loin pour le plaisir de laver dans une eau courante et pure qui donnait au linge une blancheur impeccable.

Comme les lavandières des Moulières, elles usaient avec fracas de la brosse à chiendent et du battoir. Leurs langues allaient bon train et il leur fallait parfois hausser le ton pour rembarrer les militaires de Balaguier ou les douaniers des Sablettes venus les lutiner à leur passage.

Accès difficiles pour les rivages de la Petite Mer, avons-nous dit. C'était vrai. Mais à la vérité, les Religieux de la résidence de l'Évescat ne cherchaient pas de toute évidence à désenclaver leur domaine. Sans doute la turbulence d'activités nouvelles aurait pu troubler la tranquillité nécessaire à leur recueillement.

C'est pourquoi pendant des siècles exista le fameux Chemin des Douaniers, pas toujours praticable à marée haute, emprunté de loin en loin par des militaires ou des préposés à la surveillance du littoral qu'on appela aussi garde-côtes.

Ces derniers destinés à déjouer les trafics clandestins devaient avoir l'oeil aussi sur les chasseurs et les braconniers qui se manifestaient en toute saison dans les marécages les plus épais aux heures crépusculaires. Se faufilant entre les roseaux et les siagnes, ils attendaient patiemment la fin du craquètement des échassiers et du nasillement des palmipèdes pour poser des collets et autres traquenards et caler des nasses à anguilles. S'ils étaient surpris, ils s'en tiraient généralement sans histoire en offrant de belles pièces au préposé en uniforme.

Le temps passa et les hommes vivement attirés par les ressources de la Baie du Lazaret songèrent à vaincre les difficultés de son accès. La première structure portuaire fut celle du Manteau, appelé ainsi en raison de sa position favorable à l'abri des petits bateaux, que les vents violents viennent du Nord ou de l'Est. Il sera réaménagé plus tard surtout sur les instructions de Michel Pacha.

Et puis, peu à peu entre Tamaris et Les Sablettes, sortiront de terre quelques cabanes de pêcheurs, plutôt inconfortables faites souvent de planches et couvertes de plusieurs épaisseurs de joncs ou de roseaux entrelacés.

Au fil des années, ces abris seront remplacés par des constructions en dur que George Sand, venue se reposer à Tamaris en 1861, trouvera d'un effet désastreux dans des paysages aussi prestigieux surtout quand les faces exposées au vent de la pluie étaient peintes au goudron de navire.

Tout cela allait bien changer vers la fin du XIXe siècle avec la venue de Michel Pacha. Mais avant d'entrer dans l'histoire des profonds bouleversements des rivages de la Baie du Lazaret, imaginons la vie rude des premiers travailleurs de la mer qui vivaient presque exclusivement des produits de la pêche.

Les richesses de la Petite Mer étaient alors inestimables, mais encore fallait-il savoir les exploiter et surtout les vendre pour assurer la subsistance des familles.

Nous voilà donc conduits à vous parler des espèces marines comestibles.

Quand le fond de la baie fut complètement colmaté, quand les hommes eurent renforcé les assises de l'isthme des Sablettes par des plantations de Tamaris du côté sablonneux du grand large, le plan d'eau du Lazaret devint plus calme, l'envasement diminua considérablement, les fonds et les bords de l'isthme tournés vers la rade virent la prolifération des touffes de joncs marins persistantes dont les pêcheurs s'accommodèrent aisément, ces végétaux offrant généreusement leurs tiges pour la confection des nasses.

Les fonds diminuant, la masse d'eau s'échauffait rapidement sous l'effet des premiers rayons de soleil. Des végétaux aux variétés infinies, des algues de toutes sortes allaient se multiplier et générer un plancton d'une grande richesse capable d'alimenter des espèces nouvelles de poissons, de mollusques, de crustacés, d'échinodermes, de coelentérés dont nous donnerons plus loin la liste de quelques échantillons.

L'isthme des Sablettes avait pris une belle allure avec l'alignement régulier de ces arbres, particulièrement adaptés aux sols marins, appelés Tamaris et dont les grappes de fleurs embaumaient les passants discrètement.

Les anciens de ma génération se souviennent également que ces jolis arbres aux troncs torsadés s'alignaient encore sur tout le littoral depuis Les Sablettes jusqu'au Manteau au début du siècle.

Du côté de Saint-Elme et du Pin Rolland, les faibles profondeurs permettaient aux propriétaires de petits bateaux plats (les bettes ou les plates) de mettre leur bateau au sec sans difficultés, de l'amarrer à un simple piquet. Le plus souvent, ils confectionnaient un ponton grossier fait de pierres et de planches.

Pendant longtemps les pêcheurs s'accommodèrent de l'absence d'un port. Certains d'entre eux, charpentiers émérites, construisirent leur esquif à même le bord des rivages.

Plus tard, au XVIIIe siècle, les chantiers de construction navale en bois établis aux Esplageols (Jouglas, Curet, Guerry, etc.) furent en mesure de construire des bateaux plus gros, aptes à la pêche en haute mer.

Mais, pendant longtemps, dans la Baie du Lazaret, on pratiqua une pêche artisanale par des moyens primitifs que d'ailleurs nous pratiquions encore dans notre enfance avec bonheur.

N'est-il pas vrai qu'on pouvait s'avancer dans la baie à pied, l'eau ne dépassant pas nos genoux, qu'en creusant le sable ou la vase avec les doigts, on découvrait praires, clovisses et coques, qu'avec un peu d'habileté, on pouvait capturer des seiches avec une simple fourchette, ou des favouilles se dissimulant à notre approche. On y ajoutait des bigorneaux, des moules rouges qui se serraient en plaques épaisses sur les mates dures, sans oublier les beaux oursins dont tout le monde se régalait.

Ainsi les premiers occupants des rivages du Lazaret trouvèrent en partie leur nourriture. Une ambition bien naturelle les poussa à s'éloigner davantage et à explorer d'autres fonds où se cachait sans doute une autre faune comestible.

Les Aubijaïres (ou Ooubijaïres)

Notre récit se situe en ce point entre le XVIIe et le XIXe siècle. Ce sous-titre un peu curieux et le texte qui suit rappelleront au lecteur que nos ancêtres ne savaient pas encore parler un français très pur. L'immense majorité des gens du peuple s'exprimait en langue d'Oc.

Alors, tout d'abord que signifiait aubijaire ? Il s'agissait d'un personnage qui exerçait son activité à l'aube, d'un pêcheur qui pratiquait une variété de pêche appelée aubijade, à faible profondeur, à l'heure où la mer n'était pas encore agitée par les vents et à la condition expresse d'une parfaite limpidité des eaux.

Situons ce pêcheur dans la Baie du Lazaret, explorant de son regard vigilant les herbiers qui longeaient les rivages depuis Saint-Elme jusqu'à Balaguier.

C'était généralement à la belle saison qu'il s'avançait à la rame ou en se poussant doucement avec sa grapette. Il n'était pas exclu, toutefois qu'il saisisse l'occasion d'une belle journée même au coeur de l'hiver pour sortir avec sa bette ou son pointu. S'il croisait un autre pêcheur, on les entendait s'exclamer :

Que cherchaient-ils ces professionnels ou ces plaisanciers ? Tous les animaux comestibles les intéressaient, mais leurs motivations étaient parfois fort différentes.

Ils connaissaient bien les fonds, les mates (mato d'augo : touffe d'herbe), les vaïres (clairières de sable parmi les algues) où se dissimulaient maintes espèces marines.

L'aubijaïre tenait à portée de sa main ses outils indispensables : la foëne ou fouine (ou fachouire) qui permettait de clavar (clouer) des poissons, des seiches ou des poulpes, le salabre (épuisette), le gantchou, simple crochet métallique fixé au bout d'une perche pour s'accrocher ou tirer à soi une épave.

Autre instrument à portée de sa main : l'oursinière, ancêtre de la grapette, confectionnée avec une canne (roseau) fendue en trois brins à l'extrémité, tenus écartés par une pierre ou une pomme de pin. Le plus précieux de tous les engins était peut-être la grapette, engin métallique à dents recourbées en forme de main, fixé à l'extrémité d'une perche en bois qui permettait un grand nombre de prises à la surface des fonds ou même en profondeur.

Afin d'éviter des va-et-vient de la grapette depuis le fond jusqu'au plat-bord, l'aubijaïre disposait d'un panier ouvert en osier ou en grillage métallique, suspendu à une faible distance du fond et là, il y accumulait tout ce qu'il trouvait d'intéressant pour sa consommation ou pour la vente.

Quand le panier était plein, il le renversait sur la plage avant de son esquif pour trier, rincer et grouper les espèces semblables.

Autrefois, les professionnels réussissaient à tirer leur journée comme ils disaient, tant la faune sous-marine était riche en échinodermes, mollusques, poissons, crustacés. Il n'en est plus de même aujourd'hui où ils ont recours à plusieurs procédés : nasses, palangres, filets, élevage.

Revenons quelques instants sur notre aubijaïre aux motivations si diverses. Comme il disait, il cherchait d'abord les hors d'oeuvre sous la forme de praires, de clovisses, de moules rouges, de vioulets, d'oursins.

Ah ! ces oursins aux veines d'oeufs rouges et jaunes ! Quel régal au déjeuner ! Ah ces vioulets (Microcosmus sulcatus) dont on admire toujours avant de les goûter les belles couleurs jaunes et orangées.

Et ces bigorneaux (murex), dont les bious clavelans (Murex brandaris), ces escargots de mer (Natica) dont on se régalait avec l'aïoli, et ces orties (anémones de mer) en friture, elles aussi recherchées avec intérêt... sans parler des huîtres courantes, des coquilles Saint-Jacques, des pectens, dits aussi pèlerines... Mais passons ! Il y aurait encore tant à citer !

Voilà un mode de pêche, direz-vous, qui ne présentait guère de difficultés, il suffisait de cueillir chaque animal avec la grapette. Observons au passage qu'il n'en était pas de même avec les clovisses et les praires enfoncés de quelques centimètres sous les mates et le sable.

Il fallait savoir les déceler par la découverte de deux petits trous écartés seulement de quelques millimètres qui n'étaient autres que les siphons assurant une double circulation d'eau dans le corps du mollusque. Le passage de la grapette à proximité provoquait chez lui un réflexe de défense. Les valves se fermant brusquement libéraient une bulle d'air qui trahissait sa présence.

Petites émotions sans doute qui procuraient aux pêcheurs des joies certaines comme les éprouvent les chercheurs de champignons.

Comme le temps passait vite en furetant ainsi dans les herbiers, dans les clairières ! Parfois au moment de partir une silhouette ovale se dessinait dans un fond sableux. Deux yeux au regard fixe et vigilant attendaient une proie : un petit gobi imprudent sans doute.

Une seiche était là, recouverte de sable fin. Elle chassait à l'affût. Son dos avait pris la couleur du milieu ambiant, mais malgré ses aptitudes remarquables à un mimétisme raffiné, elle n'échapperait pas à la cruauté de la foëne qui la transpercerait à coup sûr inexorablement au moment de la détente de ses tentacules conquérants. Hélas ! trop tard pour elle.

Sélection naturelle, disent aujourd'hui les écologistes !

À la belle saison, s'il avait été matinal, l'aubijaire pêchait ainsi pendant trois heures. Mais voilà qu'un léger vent se mettait à souffler. Le ventadin peut-être, celui qui vient de la terre. Ou alors le levagnoù, celui qui vient de l'Est. Il fait des raïsses (risées) ; il lève aussi l'andaillon (clapot).

Notre pêcheur ne voyant plus le fond, il usait alors de moyens efficaces pour éclaircir la surface de l'eau en répandant des gouttelettes d'huile au moyen d'un pinceau.

Elles s'irradiaient ces gouttes et formaient une plaque aux contours irisés ; alors la transparence de l'eau redevenait parfaite. Un autre moyen tout aussi efficace lui permettait de continuer sa pêche : l'utilisation d'un bouiou (seau) dont le fond vitré remplaçait une lunette sous-marine. Décidément l'ingéniosité des hommes est sans limites.

Et pendant quelques instants notre pêcheur aubijaïre poursuivait ses captures sous d'autres formes peut-être !

Appâts pour les poissons avec les piades (bernard l'ermite), les holothuries (saucisson de mer noir), les jambonneaux (gros mollusque bivalve - Pinna nobilis) appelés vulgairement nacres utilisés pour la confection d'objets d'art... et combien d'autres espèces dont notre pêcheur savait tirer parti.

Enfin, il fallait bien songer au retour, à laver les coquillages pour les vendre. Il n'était guère possible en ce début du XIXe siècle d'utiliser la poissonnerie de la ville pour les pêcheurs du Lazaret. Généralement leurs femmes s'en allaient proposer la marchandise dans les campagnes.

Ce fut sans doute dans cette période que les rivages dont nous contons l'histoire connurent leur plus grande richesse biologique car la mer, comme la forêt, n'avait pas encore connu les grandes agressions humaines dont nous parlerons plus loin.

Nous avons jusqu'ici parlé de captures variées avec les mollusques, les crustacés, les échinodermes - nous n'avons encore rien dit des poissons.

Si l'aubijaïre se contentait de pêcher à faible profondeur, il enviait souvent les propriétaires de barcasses qui se déplaçaient à la voile ou aux avirons. Avec trois rameurs, on pouvait aller pêcher en grande rade, longer la côte du Cannier et pousser jusqu'au Cap Cépet.

Les procédés de pêche, totalement différents (filets, nasses, palangres, lignes de fond, etc.) ramenaient à bord toutes les espèces connues de nos concitoyens. Poissons blancs, poissons de roches, poissons migrateurs dont nous donnerons ici les principales espèces : bars (loup), oblades, sars, muges, spargourins, rouquiers, rougets, sardines, thons, maquereaux, congres, murènes, anguilles, rascasses, anchois, dorades, soles, etc. etc.

Les mêmes espèces se trouvaient en baie de La Seyne et, au début du XIXe siècle, les problèmes de pollution ne se posant pas encore avec acuité, la population stagnant autour de 5 000 habitants depuis la Révolution de 1789, on peut en déduire que la Petite Mer était peu fréquentée. Les Toulonnais s'en allaient faire leurs pêches en grande rade en passant devant la Tour Royale. Les bords de la Baie du Lazaret demeurant toujours difficilement accessibles aux piétons, les espèces sous-marines végétales et animales se développaient à souhait. Le plan d'eau superbe était peu visité par des bâtiments civils ou militaires en raison des faibles profondeurs.

Signalons toutefois que dans certaines périodes critiques des siècles à venir, nos petits pêcheurs vont voir leurs activités lucratives mises à mal dangereusement.

Quelques faits locaux marquants

Le XVIIIe siècle débuta par des années de malheur. Ce fut d'abord le terrible hiver de 1709 qui détruisit la majeure partie des récoltes. Même la végétation des bords de Tamaris subit de graves dommages. Les oliviers de la Colline Caire, malgré les avantages d'une bonne exposition demeurèrent improductifs pendant plusieurs années et les vagues de froid se succédèrent impitoyablement en 1740, 1767, 1768, 1786, 1788 dont les conséquences sur la vie des gens furent dramatiques.

Fort heureusement pour les Seynois et les Toulonnais, la rade et la Baie du Lazaret offraient toujours leurs richesses aquatiques : poissons, coquillages, crustacés, canards, vanneaux...

De tous les fléaux de la nature, le plus redouté fut sans doute celui des épidémies.

Il y en eut plusieurs en ce XVIIIe siècle de malheurs - celui de la peste des années 1720-1721, qui causa des milliers de victimes pour la région provençale. Les historiens officiels ont donné le nombre de 90 000 pour la Provence, la moitié de la population toulonnaise soit 13 000 victimes, le tiers de la population seynoise soit 1 700 environ.

Si nous rappelons ces faits douloureux c'est pour évoquer également le rôle important du Lazaret qui vit affluer les bateaux, les cargaisons que les intendants de santé devaient contrôler. À la vérité de quels moyens disposaient-ils, ces malheureux fonctionnaires ? Ils isolaient les prétendus contagieux, les traitaient par les moyens primitifs que nous avons définis au début de notre récit. La place manquant, on vit s'édifier, face à Tamaris sur la grande île de Sépet, des camps de toile où vivaient des réfugiés d'un peu partout, sous-alimentés, amaigris, proies faciles pour les maladies infectieuses.

Les va-et-vient incessants de navires entre la quarantaine et les ports de Toulon et La Seyne inquiétaient nos petits pêcheurs de la Petite Mer qui n'osaient plus sortir de leurs cabanes des quartiers de l'Évescat ou du Crotton.

Malgré les dangers, la vie administrative et politique se poursuivait. L'année 1777 fut marquée par la visite de deux personnalités de haut rang : le Comte de Provence, jeune frère du Roi Louis XVI, dont le règne allait se terminer tragiquement comme l'on sait, et l'Empereur d'Autriche Joseph II, frère de la reine de France Marie-Antoinette. Ils visitèrent les ports de Toulon et de La Seyne assistèrent à un lancement de bateau et à des manoeuvres combinées (Marine et Armée de terre). Balaguier et le Lazaret les saluèrent suivant la coutume par des salves d'artillerie retentissantes. L'année suivante, ce fut le départ d'une expédition qui s'en alla combattre les anglais, obstacle à l'indépendance américaine, triomphante en 1778.

Et nous n'en finirions pas de citer les passages devant le Lazaret et Balaguier des plus grands marins de notre flotte de guerre : Duquesne, Suffren, Tourville et bien d'autres.

Attardons-nous quelques instants sur un fait anodin en apparence mais qui eut des conséquences heureuses sur le développement des rivages de Tamaris et des Sablettes.

En 1790, on vit s'ouvrir entre les Forts de Balaguier et de l'Aiguillette, une guinguette bien modeste qui porta à son enseigne Au Père Louis. Entre les deux ouvrages militaires se dessinait déjà une anse dont la courbure gracieuse ne devait pas échapper à la famille Estienne qui vint se fixer en ces lieux après la création du chemin vicinal n° 1, carrossable par intermittence.

Et, depuis cette époque, nous savons que la guinguette est devenue un restaurant célèbre tenu par plusieurs générations de cette honorable famille.

Si à ses débuts sa clientèle était surtout composée de militaires des fortifications environnantes, elle eut plus tard la visite de personnalités de haut rang, qui venaient se régaler de bouillabaisses, de coquillages, de salmis, de poulets sautés, de langoustes, de civets en tous genres, arrosés des meilleurs crus de la région provençale.

Au fil des ans, nous verrons les communications du Père Louis s'améliorer avec La Seyne et Les Sablettes grâce au réseau routier et aussi par la création des lignes de transports maritimes. Alors l'établissement s'agrandira et offrira au public de grandes salles, des terrasses donnant sur la mer que les amateurs de bonne chère empliront les jours de noces ou autres cérémonies familiales ; d'autres convives réunis à l'occasion des banquets d'affaires, des repas d'associations, des anniversaires passeront des moments agréables.

|

| Restaurant Au Père Louis |

Le cadre magnifique des lieux, les versants boisés du Fort Napoléon, les échancrures pittoresques de la presqu'île de Saint-Mandrier et dans le lointain bleuté celles des îles d'Hyères et de la presqu'île de Giens ajouteront aux agréments des convives qui se promettaient de revenir en ces lieux idylliques.

La guinguette du Père Louis fut donc le point de départ, bien timide certes, d'activités touristiques florissantes pour le siècle à venir. Mais en attendant, il nous faut revenir à des heures d'inquiétude.

1793 ! Chacun sait que certains citoyens français n'avaient pas admis les changements politiques survenus après la grande Révolution française. La contre-révolution s'organisa en divers points du territoire national en Vendée, à Lyon, à Marseille, à Toulon... et aussi à La Seyne.

Pendant la nuit du 29 août 1793, se discutèrent à Toulon les propositions de l'Amiral Hood commandant l'escadre britannique de la Méditerranée occidentale, à la suite de quoi un détachement de quinze cents soldats avec leurs officiers prirent possession du Fort Lamalgue.

La flotte anglo-espagnole pénétra dans la rade dans le même temps. La trahison des éléments les plus influents de la bourgeoisie était évidente.

Trois mille matelots français qui s'étaient déclarés contre les Anglais quittèrent leurs bâtiments sur des chaloupes et gagnèrent Balaguier. Nombre d'entre eux regagnèrent leurs foyers ; mais la majorité rejoignit l'armée républicaine de Carteaux venant de Marseille. Quatre cents galériens évadés du Bagne de Toulon s'enfoncèrent dans la forêt de Janas.

Dans les jours qui suivirent, les Britanniques prirent possession des rivages occidentaux de la Baie du Lazaret, s'efforcèrent d'améliorer les fortifications de l'Aiguillette, de Balaguier et surtout la Colline Caire qui fut transformée en redoute dite Mulgrave, du nom d'un célèbre Amiral anglais.

|

|

|

Dès la fin août, les Seynois, n'en croyant pas leurs yeux, virent flotter le drapeau anglais au sommet de ce qui est aujourd'hui le Fort Napoléon. Nous n'allons pas raconter ici par le menu les préparatifs de l'armée républicaine, l'intervention décisive de Bonaparte, le bombardement de La Seyne, l'installation d'une tête de pont sur l'isthme des Sablettes, l'assaut final du 17 décembre qui devait amener le dénouement heureux de la reprise de la place forte de Toulon. Tout cela, M. Baudoin nous l'a raconté admirablement. Pendant quatre mois, les rivages de la Baie du Lazaret ne connurent que des activités guerrières. Leurs rares habitants aidèrent de leur mieux les combattants de l'armée républicaine.

L'on apprit par la suite que tous les habitants n'avaient pas observé la même attitude vis-à-vis des occupants étrangers. Ce fut précisément le cas de Monsieur Laurent Caire, propriétaire, négociant richissime, auquel il est intéressant de consacrer quelques développements.

Le nom de ce personnage revient souvent dans les documents d'histoire locale. L'avenue Pierre Fraysse s'appelait autrefois avenue du Fort Caire ; les terrains environnants furent désignés par George Sand sous le nom de « Colline Caire ». Tout simplement parce que M. Caire fut le propriétaire des terrains. Et quels terrains !

Laurent Caire doit être considéré comme l'un des personnages les plus importants de l'aire toulonnaise au XVIIIe siècle. Il fut premier consul de Toulon avant la République et l'un des propriétaires les plus puissants de La Seyne.

Le 16 septembre 1793, il fut nommé Commissaire avec un certain Pernety, trésorier payeur de la Marine, pour négocier à Gênes un emprunt d'un milliard de piastres destiné à l'achat de céréales et autres vivres pour permettre aux habitants de Toulon et aux occupants anglais de subsister. En contrepartie, garantie était donnée aux Anglais de la disposition des biens nationaux, de l'Arsenal et de tous les navires de guerre.

L'opération ne put s'accomplir, les Génois ne voulant pas s'attirer l'hostilité de la jeune République française.

Laurent Caire ne put revenir à Toulon, se réfugia à Livourne ou il fut rejoint par sa femme et ses quatre enfants et mourut peu après. Partis précipitamment du Château de la Rouve où ils demeuraient, leurs biens furent livrés à la vindicte publique après la reprise de Toulon aux Anglais.

Leur domaine s'étendait des Mouissèques jusqu'aux Sablettes en passant par Balaguier et Tamaris. Leur superficie couvrait environ 76 hectares. Les Caire possédaient non seulement des terrains de cultures plantés en vignes, oliviers, figuiers, mûriers, orangers, câpriers et arbres fruitiers divers mais aussi une corderie sise à La Seyne (quartier de La Lune), des terrains à La Garde, aux Sablettes et de nombreux immeubles à Toulon.

L'une des filles Caire épousa vers la fin du XIXe siècle François Mile. L'ensemble des terres appartenant aux familles Caire et Mile fut acheté par Michel Pacha pour aménager Tamaris en station climatique.

Reprenons le cours de l'histoire. Il semblait qu'après la victoire des Républicains, le départ des Anglais et des Espagnols, le calme était revenu dans la région toulonnaise. Hélas ! Le Lazaret allait être le témoin de préparatifs militaires intensifs, la France étant en guerre sur ses frontières et sur les mers contre des ennemis coalisés galvanisés surtout par l'Angleterre irréductible.

C'est alors l'organisation de la fameuse expédition d'Egypte dirigée par Bonaparte, composée de quinze vaisseaux de ligne de douze frégates, de nombreuses corvettes et de deux cents bâtiments de transport et d'escorte.

Pendant les semaines qui précédèrent le départ, les rivages toulonnais et seynois s'animèrent de milliers d'uniformes de militaires préparant leurs équipements, chargeant les navires et après une sévère inspection de Bonaparte revenu sur les lieux de Balaguier, de Mulgrave et du Lazaret qu'il n'avait pas revus depuis 1793, le convoi gigantesque s'ébranla le 19 mai 1798.

On connaît la suite : l'échec de l'expédition qui visait à couper aux Anglais la route des Indes, le retour de Bonaparte, son ascension au Consulat, le coup d'Etat, l'Empire, la gloire, la défaite, le retour des Bourbons en 1815.

Parvenu au faîte de sa puissance et de sa gloire, en 1811, Napoléon Premier avait conquis un immense Empire, soumis la plus grande partie de l'Europe, distribué des Royaumes et des fiefs, accumulé des richesses considérables, organisé des Institutions nouvelles... C'est alors que sa mère Laetitia disait « pourvu que ça doure ».

La baie du Lazaret au XIXe siècle

Hélas ! Ça n'avait pas duré et si le XIXe siècle avait baigné dans la gloire à son début, la France allait connaître des difficultés nouvelles. Le retour de la Royauté s'accompagnait de rivalités politiques, mais à travers les changements de Régime, il y a une catégorie de citoyens qui sait toujours s'accommoder de toutes les situations : celle des affairistes que nous allons voir à l'oeuvre.

Le pays retrouvait peu à peu des activités prospères, mais se relevait mal de ses épreuves. N'oublions pas que les guerres de la Révolution et de l'Empire avaient coûté un million et demi de morts...

Revenons à notre Petite Mer, aux rivages paisibles surveillés par les Forts de Balaguier et de l'Aiguillette vieillissants, avec leur artillerie de moins en moins efficace.

Les va-et-vient des vaisseaux, frégates et corvettes, déployant leurs larges voiles pour s'en aller faire des patrouilles de routine en Méditerranée se poursuivaient à un rythme bien ralenti. À noter quelques mouvements de fièvres devant le Lazaret au moment des alertes au choléra en 1835, 1845, 1865. La quarantaine faisait encore parler d'elle, mais la grande bourgeoisie agitait de plus en plus le spectre de la barbarie venue d'Afrique du Nord. Elle répandait l'opinion que les expéditions punitives du siècle précédent n'avaient pas suffi à éliminer les menaces.

Ce fut alors une expédition gigantesque sur l'Algérie composée de la fameuse Armada des 676 navires commandés par l'Amiral Duperré, que nous avons déjà évoquée dans notre récit sur Balaguier (Tome I de notre série d'ouvrages Images de la vie seynoise d'antan).

Le Consul de France à Alger avait été, paraît-il, insulté et pour sauver l'honneur de notre pays il fallait réagir par les armes.

À la vérité, le monde des affaires allait se livrer à la conquête d'immenses territoires. C'était le commencement d'une politique de colonisation qui durera près d'un siècle.

La Petite Mer vit donc partir cette immense flotte, puis le calme revint et nos petits pêcheurs reprirent leurs activités quotidiennes.

Nos petits charpentiers de marine avaient permis à la bourgeoisie seynoise de bonnes affaires avec la préparation de l'expédition d'Alger. Nos chantiers de constructions en bois avaient beaucoup construit, mais à partir de 1835 ce fut le déclin de leurs activités lucratives occasionné par le développement impétueux de la construction métallique. Et puis ce fut l'invention des machines à vapeur et de l'hélice qui allaient bouleverser la vie sur la mer et les rivages et entraîner des changements considérables dans les activités de la population.

En 1861, George Sand notre célèbre romancière vint s'installer à Tamaris pour y refaire sa santé altérée. Dans le roman Tamaris qu'elle écrivit par la suite, elle a conté avec le talent prestigieux que l'on sait, les enchantements qu'elle éprouva durant son séjour sur les bords de la Baie du Lazaret, malgré l'inconvénient des marécages et des communications précaires. Elle a parlé beaucoup dans sa correspondance et dans son roman de tous les aspects de la vie d'alors : la pêche, les bateaux à vapeur, la végétation, les ressources du pays. Elle a parcouru en tous sens l'isthme des Sablettes, Saint-Mandrier, Sicié, les environs de Toulon et surtout ce qu'elle appela le Bois Napoléon.

Que de souvenirs émus n'a-t-elle pas emportés avec elle ? Souvenirs de ses promenades, de ses découvertes du milieu naturel, de ses relations avec des personnalités locales. N'a-t-elle pas évoqué le nom de Noël Verlaque, ancien directeur des chantiers navals qui avait bâti sa magnifique résidence au Crotton, appelée pompeusement par les Seynois Le Château Verlaque détruite il y a une dizaine d'années seulement ?

Elle nous a révélé aussi son goût pour les coquillages qui se multipliaient à profusion sur toute l'étendue de la Petite Mer et que les pêcheurs ne savaient pas encore exploiter.

Ce fut dans cette période qu'une forme d'activités nouvelles allait naître et se développer à Tamaris et nous voilà conduits tout naturellement à un historique des parcs à moules.

Au préalable, il est bon de signaler que pour assurer le succès de leur exploitation, il fallut que les promoteurs de la conchyliculture luttent à la fois contre les problèmes de pollution et celui de la violence des eaux. La première difficulté sera partiellement vaincue par l'élimination de nuisances vers le large. La seconde le fut par l'édification des jetées de Saint-Mandrier et du Mourillon entre 1776 et 1883.

Un décret ministériel d'utilité publique décida de la construction de 3 digues orientées Nord-Sud. Ces ouvrages, terminés 6 ans plus tard, comprenaient une digue principale de 1500 m face au Fort de Balaguier et à une distance de 1200 m environ. Les deux autres, dites de Saint-Mandrier et de la Veille s'avançaient depuis la presqu'île de Cépet en direction de la plus grande jetée.

Cette réalisation à caractère éminemment stratégique offrit aux riverains et usagers de la rade de Telo Martius et du Lazaret un double avantage.

Elle rendait problématique l'accès de la rade pour des vaisseaux ennemis éventuels et par surcroît les blocs de béton de l'ouvrage s'élevant à plusieurs mètres au-dessus de l'eau brisaient la violence des flots les jours de fort vent d'est et rendaient bonace le plan d'eau de la Petite Mer, ce qui fut très bénéfique au développement des moules et autres coquillages.

Les premiers essais d'élevage des moules eurent lieu dans la rade de Toulon en 1860, mais ils ne furent guère encouragés par les Pouvoirs Publics.

En 1877, la Société Malespine obtint une concession dans l'Anse de Brégaillon. Le démarrage décisif ne se fera qu'en 1890, où l'on verra M. René De Jouette, grand-père de Roger, l'actuel mytiliculteur, occuper une superficie de 10.000 m2 (1 hectare) à Brégaillon et 16.800 m2 à Balaguier, sur les 42.612 m2 dont disposait la Société commerciale de conchyliculture (élevage des coquillages) laquelle se livrait à la mytiliculture (élevage des moules) et à l'ostréiculture (élevage des huîtres). Tous les éleveurs s'appelaient généralement parqueurs.

Parmi les premiers, on trouvait les noms de Limon, Gabriel, Bianchi, Pardigon, Peyre, Dubois...

En 1892, M. René de Jouette qui avait expérimenté des bancs reproducteurs de coquillages à Bonifacio établit un parc flottant dans les eaux de la Rouve, un radeau de 30 m de long et 15 m de large fait de 128 compartiments : 64 pour les moules, 64 pour les huîtres. Le naissain des coquillages provenait de la Corse.

Les exploitations entreprises tant à Brégaillon qu'à Balaguier, connurent des débuts difficiles, les organismes d'Etat concernés ne manifestant pas un enthousiasme débordant. Dans le même temps, le Professeur Raphaël Dubois se démenait pour l'ouverture de l'Institut de Biologie Michel Pacha et stigmatisait l'inertie du Gouvernement,

Sous l'impulsion de M. Coste, Directeur de l'Ostréiculture en France, furent enfin désignés des spécialistes et des savants pour étudier la production de coquillages en Méditerranée. Vers la fin du siècle dernier, un rapport de l'Inspection des pêches affirme que la rade de Toulon a une réputation européenne pour les coquillages. Les succès vont couronner les efforts des uns et des autres.

Signalons au passage que M. René De Jouette ayant participé à l'Exposition internationale de 1889 obtint une superbe médaille finement gravée. Il y ajouta par la suite des récompenses de grande valeur.

|

|

|

|

Mais nos parcs à moules allaient être confrontés à des difficultés de taille : les nuisances de l'agglomération toulonnaise. De plus en plus, avec l'accroissement sensible de la population, vidanges et déchets de toutes sortes transformaient la rade en véritable poubelle.

Les villes de La Seyne et Toulon faisaient sécher leurs gadoues à proximité du bord de la mer : Lagoubran pour les Toulonnais, les abords de l'hôpital pour les Seynois.

À l'époque des grandes pluies, les nuisances gagnaient Brégaillon et infestaient les parcs à moules.

Par surcroît, la Marine de guerre au mouillage rejetait à la mer 6 tonnes de déchets par jour.

Les Municipalités de Toulon et de La Seyne entrèrent en conflit au sujet de l'Émissaire, un conflit qui durera un demi-siècle et dont nous avons conté les péripéties dans un récit particulier.

Les Seynois accusaient les Toulonnais d'être à l'origine des nombreux cas de fièvres typhoïdes en raison des écoulements de la Rivière Neuve dans la rade.

Ils oubliaient de dire qu'avec leurs gadoues, les paysans engraissaient leurs salades et leurs poireaux. Comme le bacille d'Eberth s'ingérait facilement par les légumes mal lavés, les cas de fièvres typhoïdes, toujours mortelles dans cette période, se multipliaient mais on pouvait tout de même constater à cette époque que la pollution touchait moins les parcs établis dans la Baie du Lazaret.

Il n'est pas inutile, pensons-nous, de revenir quelque peu sur les projets d'assainissement de la rade de Toulon bien que nous en ayons parlé longuement dans le Tome I de notre série d'ouvrages.

Nous avons montré l'opposition violente des Seynois au projet d'Émissaire commun de 1895 ; celui qu'il aura fallu tout de même accepter cinquante ans plus tard comme le Maire Saturnin Fabre l'avait prévu en accord avec la Municipalité toulonnaise d'alors.

Un comité de protestation s'était constitué à La Seyne. Il était composé de personnalités éminentes comme A. Lagane, Directeur des Forges et Chantiers, M. Poilroux, Président du Syndicat agricole et horticole de la région ; M. Morris, ingénieur en chef de l'usine à câbles, le Docteur Vidal, du Comité d'Hygiène de l'arrondissement de Toulon, M. Audibert, notaire...

Une commission de spécialistes des problèmes de la santé avait été constituée, dont nous avons retenu le nom de quelques membres : M. Gueit, médecin de 1ère classe de la Marine, délégué du Directeur du Service de santé de Toulon, du pharmacien M. Blond, des Docteurs Guiol, Vidal...

Au cours de sa réunion du 9 avril, la Commission constate qu'après des enquêtes ouvertes, conformément à la loi, sur 1428 déclarations recueillies à Toulon, 1000 sont défavorables au projet d'assainissement.

Sur 7 775 dépositions enregistrées à La Seyne, toutes sont défavorables. Nous avons déjà évoqué dans nos récits les motifs de cette violente opposition. Nous n'y reviendrons pas. Mais il est important d'ajouter que M. le Dr Vidal, rapporteur des problèmes de l'assainissement au Comité d'hygiène de l'arrondissement de Toulon, présenta un contre-projet pour tenter de concilier les intérêts des villes de Toulon et La Seyne, et ce fut à partir de ce document que la Baie du Lazaret allait être particulièrement concernée.

Quelles propositions contenait donc ce contre-projet pour épargner les pollutions à la Baie de La Seyne, à la rade de Toulon et au plan d'eau du Lazaret ?

Le croquis ci-joint est très explicite : Toulon évacuera ses nuisances par le Mourillon et une canalisation sous-marine avec siphon les déversera en grande rade par des fonds de 12 mètres en longeant les digues construites depuis quelques années.

|

|

|

|

On pensait alors que la canalisation d'égout se situant à plusieurs centaines de mètres des rivages, la pollution serait réduite à néant.

Les discussions se poursuivirent pendant plusieurs années, les objections aussi, et l'on pensa tout de même au travail des courants et des vents et des vagues qui ne manquerait pas d'entraîner la pollution vers l'intérieur de la petite rade.

La Marine, de son côté, ne voyait pas d'un bon oeil cette canalisation dans un plan d'eau qu'elle utilisait déjà pour ses essais de torpilles... Finalement le contre-projet fut abandonné, mais il est probable que les parcs à moules de Balaguier et du Lazaret auraient connu les mêmes inconvénients que ceux de Brégaillon si le projet s'était réalisé.

Un danger certain avait été évité, mais les problèmes de pollution de la rade demeuraient dans toute leur acuité.

En attendant, malgré les appels à la vigilance lancés par les hygiénistes, la consommation des moules était importante. Les parqueurs obtenaient dans un temps record des moules d'un volume tel qu'on en comptait trois ou quatre au kilo. Au bout de la deuxième année, elles mesuraient jusqu'à 130 mm.

Nous reviendrons sur la situation des parcs à moules au XXe siècle pour constater que la mytiliculture, malgré les recommandations avisées de Raphaël Dubois, a été si négligée qu'elle aurait pu devenir une source de profits considérables pour la ville de La Seyne et sa population. Hélas ! Les incompréhensions, les conflits d'intérêt, les intrigues politiques auront abouti à une gabegie inadmissible... qui se poursuit de nos jours avec la même obstination.

Avant de quitter le XIXe siècle, répétons que la naissance des parcs à moules et leur exploitation fructueuse avaient certainement contribué au développement économique des rivages de la Petite Mer, malgré l'inconvénient des marécages toujours invaincus, du chemin des douaniers toujours embourbé à marée haute, malgré l'absence d'installations portuaires que nos petits travailleurs de la mer attendaient impatiemment.

Les choses allaient bien évoluer avec l'arrivée d'un homme d'action doublé d'un mécène.

Ce fut seulement à partir de 1880 avec la venue de Marius Michel (Michel Pacha) que l'aspect de ce coin merveilleux du littoral seynois devait changer radicalement.

On sait que ce personnage hors du commun acquit une fortune colossale en construisant des phares sur les côtes tourmentées de l'Empire Ottoman.

Nous avons longuement développé dans le Tome II de notre série d'ouvrages, les raisons qui incitèrent Michel Pacha à créer une station climatique sur les bords de la Baie du Lazaret... une véritable aventure qu'il vivra avec passion pendant près de vingt ans.

Si pendant des siècles, les rivages de la Petite Mer ne connurent guère comme visiteurs que des douaniers, des militaires, des pêcheurs isolés, des braconniers, avec l'immense chantier qui s'ouvrit depuis Les Sablettes jusqu'aux Mouissèques en passant par Tamaris, Valmer, le Manteau, Balaguier, la Colline Caire, des centaines de travailleurs terrassiers, maçons, ouvriers spécialisés urbanistes, architectes, s'agitèrent quotidiennement pendant plusieurs années.

Il fallut en priorité assainir le bord de mer, vaincre les marécages, établir des voies de communications pour le transport des matériaux. Le chemin de fer arrivait bien à La Seyne depuis 1959, mais depuis la gare pour accéder aux rivages de la Petite Mer le réseau routier était quasi inexistant. Pour réussir sa politique de tourisme, Michel Pacha proposa aux Pouvoirs publics la création de la route des Sablettes suivant le tracé actuel passant par Mar Vivo non loin de la plage.

L'ancien chemin très sinueux, même élargi n'aurait pu permettre le croisement des omnibus à chevaux. Du côté de Balaguier, il fallut prolonger la voie existante et la relier aux Sablettes. Ce fut la naissance de la Corniche dont la réalisation exigea des travaux gigantesques effectués à la force des poignets. Comme on était encore loin des bulldozers !

Après les travaux de comblement, de consolidation par des enrochements du côté de la mer, de construction du long parapet toujours existant, une belle route empierrée, cylindrée, permit aux touristes et même aux Seynois de découvrir les merveilles de la Baie du Lazaret.

La population admirait le travail des ouvriers italiens loqueteux, ce qui n'excluait pas les problèmes de racisme de se poser déjà avec acuité.

Le désenclavement par les voies terrestres fut accompagné de la création et du développement des voies maritimes assurant des liaisons rapides entre Les Sablettes, Tamaris, Toulon, Saint-Mandrier.

Le peuplement des rivages devenus hospitaliers s'accentua au point que rapidement les dizaines de villas du lotissement de Tamaris, construites autour du château de style oriental que malheureusement la guerre a fait disparaître, accueillirent de nombreux officiers de marine de haut rang et des amiraux.

Grâce aux initiatives de Michel Pacha, les étudiants de l'Enseignement secondaire se trouvaient à quelques minutes du Lycée de Toulon. Les ouvriers de Saint-Mandrier travaillant aux chantiers de La Seyne appréciaient grandement le transport par mer jusqu'à Tamaris. Ils faisaient le reste de leur route à pied et ne s'en plaignaient pas.

Les ménagères de tous les quartiers riverains de la Baie du Lazaret trouvèrent bien commode d'aller faire des achats à Toulon.

Autant dire que l'oeuvre remarquable de Michel Pacha fut grandement appréciée de toute la population. Aux bastidons d'autrefois succédèrent des habitations confortables occupées maintenant par des petits commerçants, des artisans, des cultivateurs. Le magnifique plan de terres alluviales s'étendant de Tamaris à Mar Vivo et au Pont de Fabre se couvrit de vignes, de jardins potagers, d'arbres fruitiers de toute espèce. Au bord des rivages, après la construction des appontements de Tamaris et du Manteau, on procéda au creusement d'un chenal parallèle à la route conduisant aux Sablettes où fut aménagé un petit port pour les plaisanciers et les professionnels de la mer. Les vestiges d'une étroite jetée rectangulaire sont encore visibles de nos jours avant de pénétrer dans le hameau des Sablettes.

|

|

|

En cette fin du XIXe siècle, tout le littoral occidental de la Baie du Lazaret s'anima en toute saison, la station climatique de Tamaris attirant les étrangers (des Anglais en particulier) à la saison d'hiver. La plage des Sablettes, facilement accessible à la fois par Mar Vivo et par la Corniche, vit affluer des milliers de touristes pendant l'été. Quel brassage de population !

Des Italiens venus travailler au service de Michel Pacha ne quittèrent plus les rivages de la Petite Mer. Nombre d'entre eux se fixèrent sur des lopins de terres qu'ils cultivaient avec ardeur, excitant la jalousie des petits propriétaires autochtones. Des retraités cossus, des ingénieurs seynois et même toulonnais construisirent de belles villas. Vers les Sablettes, M. Noël Verlaque n'avait-il pas déjà donné l'exemple vingt ans auparavant en y bâtissant sa riche demeure. Amateur de gibier d'eau, l'ancien directeur des F.C.M. avait choisi le coeur même des marécages pour se livrer à son plaisir favori, à proximité du lavoir du Crotton.

Quelques années après la venue de Michel Pacha, un autre personnage, venu de Lyon celui-là, allait jouer à son tour un rôle important à Tamaris, dans des domaines les plus inattendus.

En Juin 1889, le Directeur du Laboratoire de l'Université de Lyon, le professeur Raphaël Dubois rencontra Michel Pacha et lui fit part de ses rêves d'une station permanente avec des laboratoires spécialisés dans l'étude de la biologie sous-marine.

Le mécène de Tamaris mit aussitôt au service du savant son intelligence et sa générosité, offrit un terrain de 2.715 m2 à la faculté de Lyon et 1000 m3 de pierres nécessaires à la construction de l'édifice. En compensation de telles libéralités, il avait été convenu que l'Établissement scientifique porterait le nom de Michel Pacha, ce qui fut réalisé après 1907.

La première pierre fut posée en 1901 par le Président Collignon de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences. Les travaux commencés en 1895 durèrent donc plusieurs années.

|

| L'Institut de Biologie Marine Michel Pacha |

L'Institut de Biologie Michel Pacha n'est donc pas loin de fêter son centenaire. À cette occasion, on pourra lui consacrer tout un historique d'une extrême richesse.

Disons tout simplement au passage qu'il connut des fortunes diverses : une période brillante dans le premier tiers du siècle avec des activités de recherches intenses sous l'impulsion des professeurs Dubois, Couvreur, Cardet ; puis des années difficiles avec la guerre qui lui causa de graves dommages matériels ; puis une période de renaissance à partir de l'automne 1961 grâce à la construction de deux autres bâtiments et l'ouverture de l'Institut à l'Enseignement sur la recherche fondamentale relative à la physiologie des animaux marins, la recherche finalisée qui se propose la protection de l'environnement et l'étude approfondie de l'aquaculture.

Mais revenons quelques instants sur les origines de cette institution pour répondre à cette question :

Pourquoi le professeur Raphaël Dubois fondateur de ce laboratoire maritime avait-il choisi les rivages de la Baie du Lazaret ?

On invoqua alors les problèmes de décentralisation, mais il est absolument certain que ce fut le milieu naturel aquatique qui prévalut.

Nous n'en voulons pour preuve que ce texte du Professeur Dubois extrait d'une conférence faite à Paris le 9 avril 1916 sur le sujet des essais de culture marine en Méditerranée :

« La station maritime de biologie de Tamaris a rendu autant de services à la science pure qu'à la science technique de l'aquiculture et elle est la mieux placée pour répondre à ce double but, car aucun laboratoire de France, du Monde peut-être, ne peut lui être comparé sous le rapport de l'emplacement, de la variété des fonds entraînant celle de la faune et de la flore marines, et des commodités multiples qui résultent de la proximité de notre grand port de guerre, où pourrait, plus facilement que partout ailleurs se recruter le personnel et les élèves pour une école normale modèle des pêches maritimes et de thalassiculture ».

Et plus loin :

« Il est bien attristant de constater que la France pourrait créer dans la Baie de Tamaris le plus magnifique établissement de thalassiculture du monde entier et qu'il n'existe aucun pouvoir assez fort pour mettre un terme au plus stupide des gaspillages et à la honteuse barbarie actuelle.

Et que faudrait-il pour cela, en plus du pouvoir et de l'intelligence ? À peine la valeur de trois ou quatre coups d'un obusier de 420, dont chacun coûte 13.000 francs ». Pauvre espèce humaine ! Nous étions, rappelons-le, en 1916.

Il est certain qu'une meilleure exploitation du plan d'eau de la Baie du Lazaret aurait dû avoir des conséquences économiques considérables Pour La Seyne, Toulon, Saint-Mandrier et même le littoral varois. Il n'en a pas été ainsi pour les multiples raisons que nous évoquerons plus loin.

En attendant, en ce début du XXe siècle le peuplement des rivages de notre Petite Mer s'accélérait.

Les hameaux de Saint-Elme, des Sablettes abritaient des pêcheurs professionnels, les uns d'origine italienne dont les parents s'étaient primitivement fixés à Marseille vers le milieu du siècle dernier. On notait déjà la présence des Repetto, des Vuolo, des Attanasio..., les autres, d'origine bien française et provençale comme les Sauvaire, les Pignatel, les Christin, les Imbert et bien d'autres.

À ces professionnels de la mer vinrent se joindre des plaisanciers qui construisirent des cabanons où de modestes pied-à-terre pour y venir passer le dimanche à la belle saison. On ne disait pas encore résidence secondaire, mais ce phénomène de société se généralisait de plus en plus. La petite bourgeoisie seynoise commençait à rechercher les plus jolies pinèdes au bord de la mer pour y bâtir et chercher un appontement pour leur bateau de pêche à proximité. Nous pourrions citer de multiples exemples à Mar Vivo, à Fabrégas et plus généralement sur tout le littoral.

Les pêcheurs professionnels fixés à Saint-Elme exerçaient leurs activités principales vers le grand large, les côtes des caps Sicié ou Cépet. Cependant, à la mauvaise saison, ils exploitaient le plan d'eau du Lazaret, particulièrement les coquillages très abondants en ce temps-là.

Quand on eut aménagé correctement le port de Saint-Elme tourné vers la haute mer, construit le petit port des Sablettes à l'intérieur de la Petite Mer, alors la population de ces quartiers augmenta sensiblement. Quelques petits commerces naquirent aux Sablettes et à Tamaris, surtout depuis l'extension des structures de loisirs : casinos, parcs, hôtels.

De jeunes ménages s'établirent : charpentiers, servantes, employés, cochers, etc. L'administration municipale fut sollicitée pour la construction d'une école.

La première école des Sablettes

Les plus anciens des quartiers Sud-Est de La Seyne se souviennent toujours avec attendrissement de leur passage à cette petite école primaire à deux classes : classe enfantine et classe primaire.

Elle fut construite en 1902 sur l'isthme des Sablettes à gauche de la route allant sur Saint-Mandrier à quelques mètres de la station de pompage de l'assainissement.

Elle pouvait desservir de nombreux quartiers : Saint-Elme, Tamaris, Les Sablettes, Mar Vivo, Fabrégas, Le Pas-du-Lou, l'Évescat.

Entre 1910 et 1920, deux classes fonctionnèrent avec deux divisions chacune : cours préparatoire et cours élémentaire pour la classe des petits ; deux cours moyens dans la classe des grands. L'école ne préparait pas au Certificat d'Études. Pour ce faire, il fallait se rendre à La Seyne à l'École Martini ou à l'École Clément Daniel. Comme le tramway ne vint aux Sablettes qu'en 1908, on comprendra le mérite de nos écoliers de l'époque qui devaient se rendre à pied à La Seyne tous les jours pour préparer leurs examens.

Il est assez plaisant de conter ici un incident à caractère administratif qui retarda l'ouverture de l'école. La décision de la construction avait été prise le 28 décembre 1901 sous la Municipalité Julien Belfort, retraité de l'Armée. Le bâtiment s'éleva rapidement, mais le hasard voulut qu'un fonctionnaire de l'Administration des domaines en visite sur les rivages de la Petite Mer, constata que l'école construite sur l'isthme c'est-à-dire sur des terrains apportés par alluvionnement et sédimentation, ne pouvait appartenir à la commune. Une polémique s'ensuivit, l'Administration d'état voulant s'emparer de la construction.

Mais il n'était guère pensable de rattacher une petite école primaire au Ministère de l'Enseignement secondaire. Les mois passaient et la décision tardait à venir.

Il fallut une protestation énergique des populations concernées pour qu'enfin la Municipalité obtint la charge et l'entretien du bâtiment.

Elle rendit bien des services, cette petite école, entourée d'un haut mur en pierres, à quelques mètres de la mer du Lazaret dont elle n'était séparée que par de grandes touffes de joncs au sein desquelles les gens du quartier venaient abandonner leurs ordures, le service de ramassage n'existant pas encore en ce temps-là pour les quartiers éloignés de la ville.

|

|

Ceux des élèves demeurant à deux kilomètres de l'école, apportaient leur repas froid dans des gamelles serrées dans un petit panier d'osier fermé par une tringle métallique. La directrice Mademoiselle Regimbaud, puis Madame Mangini et son adjointe Mademoiselle Montpellier autorisaient les élèves à réchauffer leur soupe sur le poêle de la classe à la saison d'hiver.

L'école se peuplait d'année en année. Quand Mademoiselle Suzini, adjointe, devint Madame Aball, directrice, il fallut envisager une extension des locaux.

Avec la construction de l'École, il avait fallu penser aux adductions d'eau. C'est pourquoi au début du siècle, non loin de là furent édifiés deux lavoirs couverts : l'un à quelques mètres du petit port des Sablettes, l'autre vers Saint-Elme, dont les assises en pierres sont encore visibles tout près du boulodrome actuel.

Si vous ravivez les souvenirs des anciens du quartier, tous vous rappelleront les heures palpitantes vécues les jours de largade du labech... ce vent du Sud-Ouest qui roulait parfois des vagues si fortes que la circulation sur l'isthme en était coupée, pour les piétons du moins.

Alors, les petits écoliers et leurs maîtresses isolées dans leur école, attendaient les secours des paysans du voisinage et grâce aux attelages des chars à bancs tirés par les chevaux ou des mulets, chacun rejoignait son domicile.

Ces journées inoubliables étaient assez fréquentes à la mauvaise saison, l'isthme des Sablettes n'ayant pas encore la largeur d'aujourd'hui. Quand les deux mers se rejoignaient, c'étaient, pour les écoliers surtout, des divertissements hors du commun, dont les conséquences ne furent jamais dramatiques.

La vie aurait pu être très heureuse pour les riverains de la Petite Mer dans cette période de l'histoire seynoise. Les ressources abondantes du plan d'eau du Lazaret, celles de la grande mer venant par Saint-Elme, les richesses en fruits et légumes des terres fertiles non loin du rivage, sans parler des produits d'élevage, tout cela concourait au développement et à la prospérité de ce coin magnifique du terroir seynois qui aurait pu être le plus idyllique et le serait demeuré, sans les incompréhensions, l'ignorance des hommes, les conflits d'intérêts divergents, l'absence de discipline individuelle ou collective.

Dans notre texte relatif à la forêt de Janas, nous avons exprimé des pensées quelque peu amères à propos des dégradations du milieu naturel subies à travers les âges.

Nous sommes amenés à dire des choses semblables au sujet de la Baie du Lazaret. Là aussi, il nous faut parler des agressions multiformes qui se sont manifestées de façon incessante contre la mer et ses rivages dès le début de notre siècle.

Une rumeur troublante se mit à courir sur les rivages de la Baie du Lazaret. Les pêcheurs tout spécialement se faisaient l'écho des « on-dit » en provenance des autorités maritimes. De quoi s'agissait-il ?

Et Marius Pignatel interpellant Sauveur Vuolo s'écriait :

Et notre petit port de Saint-Elme, qu'est-ce qu'il va devenir avec les va-et-vient des bateaux de guerre ?

L'inquiétude se lisait sur les visages hâlés de nos braves pêcheurs qui se séparaient pour se retrouver au bistrot le soir autour des parties de cartes et des bouteilles de Pernod.

Et le thème de l'isthme percé revenait sur toutes les lèvres :

Au cours de la conversation, on découvrait peu à peu l'ampleur du désastre qui se préparait. On se lamentait sur la disparition des mates à coquillages. On se demandait où et quand il serait possible de caler des filets, si le poisson effrayé par les va-et-vient des bateaux ne s'en irait pas ailleurs.

Malgré les péripéties parfois houleuses des parties de manille, la même obsession de ce canal maudit revenait sans cesse :

Monsieur Aillaud, notre maître, nous l'avait dit à l'École Martini, depuis longtemps : « La nature y faut pas la contrarier ».

En attendant les officiers de la Marine disent qu'il faut faire vite parce que la guerre pourrait éclater bientôt.

Le grand Repetto, lui, rassurait tout le monde : « Mon père m'a dit qu'en 1887, on en parlait déjà de ce canal de malheur et puis les années ont passé et les gars de la Marine ils ont rien fait du tout. Il est probable qu'il devait leur manquer le meilleur. Allez vaï, il en passera encore de l'eau mais pas dans le canal de Saint-Elme. Vous verrez ce que je vous dis ! »

Quinze années s'écoulèrent et le problème de l'isthme percé revint sur le tapis.

Et la chronique se rouvrit de plus belle en 1902. Et l'on vit des galonnés se propulser nerveusement de part et d'autres du bras de terre avec toutes sortes d'engins de mesures : des sondes, des jalons, des niveaux. Des vedettes opéraient à la fois sur la Petite Mer et vers le large.

Toutes ces prospections durèrent des mois, puis les rumeurs s'éteignirent et l'on finit par savoir que le projet de la Marine était resté dans les cartons.

Les ingénieurs expliquèrent que les travaux de dragage étaient réalisables, mais l'enlisement par le large se faisant très vite, il faudrait les renouveler souvent. Autrement dit les travaux d'entretien seraient trop coûteux.

Alors Repetto arriva tout guilleret un soir dans le bistrot enfumé et s'exclama : « Je vous l'avais bien dit que le projet finirait en eau de boudin ! »

En homme de bon sens, il concluait : « Ce que la nature a fait est bien fait et l'homme n'a jamais raison contre elle ».

Et Bianchi, qui était allé à l'École primaire supérieure de Martini faire ses études, se faisait un plaisir de répéter une phrase apprise aux élèves par Monsieur Romanet, professeur de Français : « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant ». Et tout le monde d'applaudir chaleureusement cette belle et bonne parole.

Le 6 janvier 1907, Michel Pacha mourut dans sa résidence du Manteau. Jusqu'à l'extrême limite de ses forces, il avait surveillé la vie du littoral, apporté des améliorations nécessaires.

Ses successeurs n'eurent pas les mêmes préoccupations.

Par surcroît, les événements en ce début du siècle s'avéraient de plus en plus lourds de menaces.

La Baie du Lazaret devenait le témoin du passage incessant des unités de la Marine entrant ou sortant de la rade, au fracas des salves de Balaguier. Puis c'était dans le lointain oriental les roulements d'une artillerie qui se préparait ostensiblement à la guerre.

La clientèle touristique de Tamaris boudait de plus en plus les hôtels et les restaurants. Le domaine de Michel Pacha tombait peu à peu dans l'abandon.