|

|

Petite Histoire de la Grande Construction Navale |

|

|

|

Petite Histoire de la Grande Construction Navale |

|

1966 : année d'une grande crise et de luttes victorieuses pour les travailleurs et la population

Devant l'importance du déficit de 1965, le Conseil d'Administration des F.C.M. se réunit le 3 février et enregistre la double démission de M. Chevalier, Président directeur général et M. Vayssières, Directeur général adjoint.

Un nouveau directeur est nommé provisoirement, M. Charron qui déclare : « La situation est grave... les pouvoirs publics ont promis une aide qui n'est pas venue. Le bilan de 1965 accuse un déficit important ».

Le comité d'établissement est réuni d'urgence en présence de M. Lauga, chef du personnel et de M. Curet, chef du personnel adjoint.

Une réunion commune est prévue avec tous les syndicats qui signent un appel avec : MM. Dimo, Rasoli et Rossi pour la CGT, MM. Assaïnte, Roche et Guzzo pour la CGC, MM. Panaroto et Vuillon pour la CFDT, M. Rembado pour le syndicat autonome des dessinateurs, M. Danielli pour la CGT-GO.

La décision fut prise d'intervenir auprès du Ministre des Affaires économiques et sociales ; également auprès du Ministre des Transports.

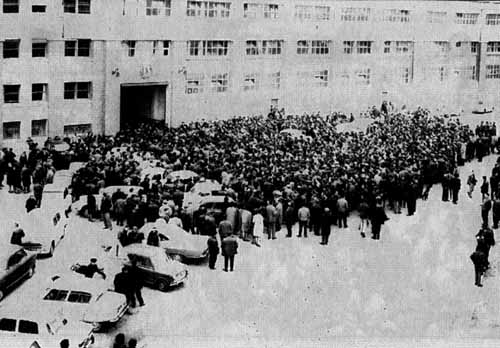

Un appel à la mobilisation générale des personnels des chantiers et de la population pour empêcher la fermeture des chantiers fut lancé et comme nous allons le voir, il fut entendu largement par la population seynoise et varoise.

Par contre, la disparition des ateliers Mazeline et Graville se fit presque dans la discrétion. Après avoir construit des centaines de navires de petits tonnages et des milliers de moteurs, ces structures qui produisirent des merveilles pendant près d'un siècle furent vendues, hélas !

Le Conseil Municipal fut réuni le 8 février 1966 en séance extraordinaire dans la salle des fêtes de l'Hôtel de ville. Rassemblés dans l'union la plus totale, on vit s'entasser des travailleurs des chantiers bien sûr mais aussi les dirigeants syndicaux, toutes tendances confondues, des artisans, des commerçants, des enseignants, autrement dit toutes les catégories sociales qui s'élevèrent avec force contre les mesures envisagées par le Patronat de l'époque et surtout contre les équivoques entretenues par l'État, les affairistes et des responsables politiques de haut niveau.

Ils s'engagèrent à mener toutes les actions nécessaires pour faire triompher leur droit à la vie.

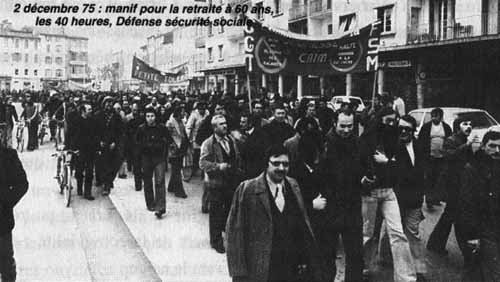

Le comité de défense de la Construction navale multiplia pendant plusieurs semaines les protestations sous toutes les formes : motions et délégations auprès de la Préfecture et du Conseil général, campagnes de presses, tracts, réunions publiques, meetings presque quotidiens aux portes des entreprises. Toutes ces actions créèrent rapidement un climat de combat et dans cette ambiance fébrile il fut possible d'organiser des actions spectaculaires d'une envergure surprenante. Ce furent alors les marches sur Toulon, Draguignan, Marseille et Paris. La défense de la Navale prenait de jour en jour un caractère national et il n'est pas inutile, pensons-nous, de rappeler avec quelques détails le souvenir des manifestations exaltantes de cette année mémorable de 1966 qui vit se concrétiser la victoire des travailleurs seynois, desquels il ne faut pas séparer tous ceux des entreprises sous-traitantes des chantiers navals menacées elles aussi de disparition et il y en avait une quinzaine !

À la date du 11 février n'avait-on pas déjà licencié 500 ouvriers du personnel en régie ?

La marche sur Toulon fut une véritable démonstration de force. Un immense rassemblement évalué à près de 20 000 manifestants obstrua le port devant l'Hôtel de ville. Tous les magasins de la ville observèrent la consigne de fermeture.

Les élus municipaux, les conseillers généraux de l'aire toulonnaise, des députés, des sénateurs, la poitrine barrée de leur écharpe tricolore, prirent la tête d'un cortège impressionnant qui prit la direction de Toulon. Toutes les couches de la population : travailleurs des chantiers, bien sûr, artisans, commerçants, enseignants, manuels, intellectuels tous rangés derrière des drapeaux rouges et tricolores, ceux des partis politiques, des associations solidaires des travailleurs, anciens combattants, syndicats de toutes tendances.

Depuis longtemps la population seynoise n'avait pas connu des heures aussi exaltantes et d'une telle ampleur. Il fallait remonter aux époques glorieuses du Front populaire de 1936 qui apporta aux gens des avantages sociaux appréciables. Trente ans après le peuple était encore obligé de descendre dans la rue pour affirmer son unité et sa force, pour défendre son droit à la vie. Et les pancartes et les banderoles exprimaient fermement sa volonté. On pouvait lire : « Halte à la régression sociale », « Le droit au travail », « Les travailleurs varois ne veulent pas mourir ». Un mot d'ordre au caractère railleur disait : « Le Var est aussi un département francophone ».

Un fait nouveau plutôt inattendu défraya les conversations quand le cortège arriva à la hauteur de Bon Rencontre. Une délégation d'ecclésiastiques vint prendre place parmi les personnalités, et l'on reconnut Monseigneur Barthe, évêque de Toulon, accompagné de prêtres et même de religieuses vêtues de longues robes bleues et coiffées de leurs grandes cornettes blanches. À la vue des drapeaux rouges, l'une d'elles profondément choquée déclara à l'évêque :

- « Monseigneur ! que venons-nous faire ici et nous mêler à ces révolutionnaires qui chantent l'Internationale et portent fièrement leurs drapeaux rouges ? ».

Monseigneur Barthes sut les rassurer : « Soyez sans crainte, ma soeur, répondit-il, ce sont les drapeaux des syndicats ! ».

Sans doute n'avait-il pas voulu voir celui du Parti Communiste, qui portait la faucille et le marteau.

Quand la colonne des manifestants entra dans Toulon, le nombre des participants avoisinait les trente mille. Sur la place Louis Blanc, les voix de quelques orateurs enflammèrent la foule convaincue de poursuivre l'action jusqu'à la victoire : Raymond Dimo, secrétaire de la C.G.T., Pierre Jeanne de la Fédération C.F.D.T. de la métallurgie.

M. Moreni, Président du Comité de Sauvegarde de l'économie varoise rappela la phrase de M. Olivier Guichard, alors Ministre de l'Aménagement du territoire : « Le Var c'est le tourisme ! ». Sérieux avertissement qui ne présageait rien de bon pour l'avenir.

Les jours passaient et avec une détermination accrue, la classe ouvrière seynoise organisa les marches sur Draguignan, Marseille, avec la convergence de caravanes venues de La Ciotat, Port-de-Bouc.

Les pouvoirs publics, qui avaient envisagé effectivement la fermeture des chantiers, furent contraints de reculer devant la croissance des protestations qui allaient prendre une ampleur nationale quand se déroula la fameuse marche sur Paris. Partis le 3 mai de La Seyne, des centaines de travailleurs, leur Maire et tous les élus en tête, traversèrent les plus grandes villes pour y manifester partout avec la même ferveur, ameutant à Dijon, à Troyes, contre la politique catastrophique des gouvernants qui furent contraints de débloquer quelques milliards pour permettre aux chantiers navals de poursuivre leurs activités.

Mais la vigilance des syndicalistes ne devait pas se relâcher malgré les propos rassurants du Préfet de l'époque qui affirmait que les chantiers auraient bientôt une triple activité : construction navale, réparation navale, reconversion (incinérateurs, escalators, turbines, etc.). Cela ne devait pas suffire à calmer les inquiétudes. On laissa entendre à un certain moment que M. Onassis avait manifesté son intention de passer commande aux F.C.M. de 10 à 12 cargos. Il estimait que l'entreprise de La Seyne effectuait des travaux d'excellente qualité. Puis, quelque temps après, le seigneur de la mer ne parla plus que de réparation navale laquelle pouvait se passer des bureaux d'études et des techniciens. Alors ?

L'aide momentanée de l'État avait apporté un ballon d'oxygène à la trésorerie des F.C.M., mais l'avenir n'était pas assuré pour longtemps. Les polémiques se poursuivaient dans la presse politique et syndicale.

La municipalité protesta violemment quand fut prise la décision en haut lieu d'exonérer les chantiers navals de la taxe locale quand ils construiraient pour l'étranger. Les conséquences sur les budgets locaux furent catastrophiques.

Les problèmes de la concurrence étrangère avaient pris dans cette période des proportions dramatiques.

La France était passée au sixième rang dans l'industrie navale pendant que le Japon fabriquait 40 % de la production mondiale. Ses prix compétitifs étaient obtenus au détriment des conditions de vie des travailleurs japonais.

Un journaliste de « Var Informations » écrivait à ce propos avec juste raison : « Si les Nippons ont des prix de revient imbattables, c'est au mépris des lois humaines des pays civilisés. La journée de 10 heures, les bas salaires, l'absence de sécurité sociale ne sont pas des faits qui plaident en faveur du Japon. Et accepter sur le plan mondial un monopole de fait de l'industrie nippone serait une prime à l'immoralité ».

Et la bataille se poursuit. On ne compte plus les manifestations à La Seyne et ses environs, les prises de parole, les distributions de tracts. Avec plus de force encore, les syndicats exigent que les armateurs français soient mis dans l'obligation de construire leurs navires dans les chantiers français ; que des dispositions soient prises par l'État pour que le fret national transite dans la proportion de 50 % sous pavillon français.

Ces mesures ne seront jamais prises. À la date du 25 février, la situation des F.C.M. est devenue explosive et après avoir enregistré la démission de M. Chevalier (P.D.G.) et de M. Vayssières (Directeur général adjoint), un comité interministériel décide de « réanimer les chantiers » et d'autoriser la fusion de ceux de La Ciotat, du Trait (Seine Maritime) et de Port-de-Bouc. Pour La Seyne, un administrateur judiciaire a été désigné lequel aura des moyens d'action et de paiement.

Le Préfet M. Berthet affirme qu'il faudra ensuite trouver une formule d'exploitation pour aller vers la reconversion et créer un atelier de réparation de bateaux.

À une délégation municipale du 28 février, M. Morin, Secrétaire général de la Marine marchande, répond « un groupe d'experts présidé par M. Vicaire a été constitué pour examiner les possibilités de développement de la Société (constructions neuves, réparations, etc.) ». Peut-on espérer des délais ? L'équivoque subsiste.

Il y eut dans cette période une affaire qui accrut considérablement les difficultés financières des chantiers.

En juillet 1964, fut mis sur cale un transport de voyageurs appelé Sagafjord commandé pour des milliardaires retraités norvégiens et destiné surtout à recevoir de grands handicapés désireux de faire le tour du monde dans les conditions d'un confort exceptionnel.

On lira plus loin un texte descriptif de ce navire dont tout le monde s'accordait à dire dans les chantiers qu'on avait recherché par tous les moyens un luxe outrancier. Les ingénieurs eux-mêmes étaient stupéfaits du choix des matériaux.

Nous ne chercherons pas à savoir qui fut responsable, mais des erreurs irréparables furent commises dans le calcul des prix et les pertes se chiffrèrent par milliards, disait-on. À ces graves déceptions pour les dirigeants de l'entreprise allaient s'ajouter d'autres déboires : il fallut ralentir les travaux et le contrat de livraison ne fut pas respecté.

Ce fut seulement en septembre 1966 que le bateau fut achevé au lieu du mois d'avril comme prévu.

On sait qu'en pareil cas, les retards sont durement sanctionnés.

Tout cela ne pouvait qu'amplifier les inquiétudes persistantes sur la survie de la Construction navale seynoise.

Pendant que le Secrétaire général de la Marine marchande affirmait que le gouvernement prenait toutes les mesures pour permettre la poursuite de l'activité des chantiers navals, M. Pisani, Ministre de l'Équipement avait déclaré dans une émission télévisée qu'ils devraient disparaître de la carte. Qui croire ?

À la séance du comité d'établissement du 18 avril, force est de constater que la situation ne s'est pas améliorée et M. Charron alors directeur des F.C.M. envisage une fermeture partielle mais n'exclut pas une fermeture totale. L'approvisionnement en matières premières ne se fait pas, pour la simple raison que les fournisseurs ne les débloquent pas. L'État fait attendre l'aide qu'il a promise, et la fameuse commission Vicaire ne fait plus parler d'elle.

Rappelons au passage les incidents graves qui s'étaient produits au moment du lancement du cargo Jiupang. Il avait fallu l'effectuer à la sauvette. Les personnalités mêmes avaient déserté la cérémonie. Il n'y eut pas de marraine, pas de baptême au champagne et au lieu de spectacle habituel, on vit apparaître des manifestants et leurs banderoles qui clamaient encore une fois « Non aux licenciements », « Les chantiers ne veulent pas mourir ».

Enfin le 4 juin 1966 : l'Assemblée nationale délibère pour apporter son concours financier permettant la poursuite de l'exploitation des chantiers de La Seyne.

Il est question du groupe Herlicq (engineering à Marle (Aisne) et Raismes (Nord) dont le directeur général est André Herlicq).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1er juillet 1966 : naissance des C.N.I.M. (Constructions navales et industrielles de la Méditerranée)

Un administrateur provisoire des chantiers a été désigné, qui s'empresse de déclarer au Préfet du Var : « Je suis le médecin au chevet d'un grand malade ».

On apprend alors que les chantiers de la Seine-Maritime seront vendus séparément : c'est le commencement du démantèlement des F.C.M.

Après quelques semaines d'angoisse, on apprend que ces chantiers ont vécu. Ils seront remplacés par les C.N.I.M. :

La nouvelle société (Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée) sera dirigée par M. Berre, qui annonce une aide de l'État permettant la garantie de l'emploi pour deux ans.

Ce fut un résultat appréciable, et les syndicats s'empressèrent de demander la réintégration des premières victimes des licenciements.

Qui était Marcel Berre, fondé de pouvoir de la Société Herlicq ? Il fut employé comme dessinateur aux F.C.M. en 1934 et deviendra en 1966 Directeur général des C.N.I.M. et de la C.I.E.L. (Constructions Industrielles Électriques du Littoral). Il dirigea plusieurs autres sociétés industrielles et commerciales ; fut également Président de la Chambre patronale varoise.

Quant au groupe Herlicq, société franco-belge, elle avait des ramifications nombreuses en France (Dunkerque, Quimper, Longwy, en Afrique Noire, au Maroc, etc.

Dès sa prise de fondation, M. Berre déclara : « les activités de l'entreprise vont s'orienter vers la construction navale de transports spéciaux, la réparation navale et les activités de reconversion ».

Arrêtons là le film des événements douloureux de cette seule année 1966 qui se termina tout de même beaucoup mieux qu'elle n'avait commencé. Avec l'arrivée de M. Berre à la tête de l'entreprise, on peut dire qu'une ère nouvelle s'ouvrait sur laquelle nous reviendrons dans la période 1966-1976.

Des bateaux en tous genres et quels bateaux !

Nous avons écrit jusqu'ici bien des choses sur les origines de l'industrie navale, ses raisons d'exister, ses réalisations surprenantes et même spectaculaires, les conditions de vie et de travail des personnels au siècle dernier.

Nous avons esquissé le progrès des techniques, évoqué quelques conflits entre Patronat et travailleurs, montré les difficultés des dirigeants à faire vivre et progresser l'industrie nationale, soumise hélas ! à des périodes de récession.

Mais il faut bien comprendre qu'à plusieurs décennies d'intervalle, tous ces aspects ont évolué dans la mouvance des situations politiques, économiques, sociales. C'est pourquoi nous reviendrons plus loin sur des périodes prospères et aussi maussades et puis hélas ! ce sera la phase finale qui se terminera par la fermeture et la destruction des chantiers.

En attendant, nous allons consacrer plusieurs pages de notre ouvrage à parler de quelques types de bateaux, de lancements célèbres, du rôle éminent que ces navires ont joué dans la vie économique locale nationale et même mondiale, qu'il s'agisse de la Marine militaire ou civile, en ayant toujours une pensée émue pour les milliers de marins et d'officiers qui ont péri dans les belles coques envoyées par le fond par accident et surtout par les destructions de la guerre.

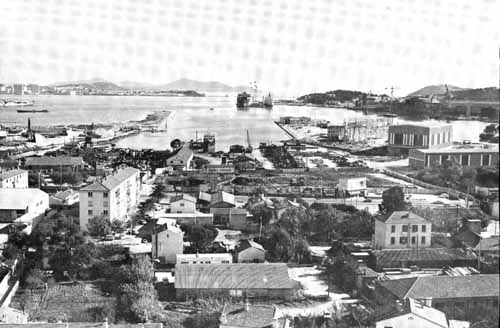

Au début de cet ouvrage nous avons rappelé l'existence des petits chantiers seynois, attestée d'ailleurs par le nom de la rue reliant la place des Esplageols au jardin Aristide Briand (rue des Chantiers), ce que d'ailleurs beaucoup de nos concitoyens ne savent pas.

Ces premières structures de la Navale construisirent des bateaux en bois quelquefois doublés par des plaques de cuivre (ce que savaient faire les Romains), des bateaux appelés gabarres, tartanes, bombardes, polacres, brigantins, goélettes, etc. d'un tonnage variant de 20 à 200 tonneaux.

Ils n'utilisaient que la force du vent pour se déplacer. La première grande révolution apportée à la navigation sera l'utilisation de la force de la vapeur (Denis Papin) qui propulsa les premières machines à aubes.

En 1832, Frédéric Sauvage eut l'idée d'utiliser l'hélice pour la propulsion des bateaux, idée qui fut concrétisée en 1842.

Et ces inventions s'appliquèrent aux premières constructions métalliques en fer (chantiers Mathieu).

Au passage, il n'est pas inintéressant de savoir que déjà au début du XVIIIe siècle la construction navale seynoise s'était taillée une solide réputation sur les bords de la Méditerranée.

Voici une statistique relevée dans la revue Provence historique de mars 1964 et qui place La Seyne en tête pour la construction des navires.

Nombre de navires construits entre 1785 et 1791 :

La Seyne : 40 unités &endash; Marseille : 29 unités - La Ciotat : 17 unités &endash; Martigues : 7 unités - Saint-Tropez : 7 unités.

Il faut ajouter que les chantiers seynois garderont cette avance pendant longtemps sur leurs concurrents.

On pourra lire et relire avec intérêt la liste des navires de petit tonnage parue dans l'Histoire de La Seyne écrite par M. Baudoin (avec leurs noms, leurs caractéristiques, les lieux de construction, les noms des armateurs...). Nous parlerons essentiellement des constructions métalliques réalisées à partir de la fondation des Forges et Chantiers de la Méditerranée. Rappelons au passage le texte du Tome I intitulé Du Bourriquet au S.I.T.C.A.T. qui retrace l'histoire des transports maritimes locaux assurant la liaison Toulon-La Seyne (n° 1, n° 2, n° 3). Ils datent respectivement de 1816 et de 1856. Quand la société des bateaux à vapeur Toulon-La Seyne fut fondée, elle mit en service de jolis petits navires à cheminée haute et qui pouvaient transporter jusqu'à 350 passagers. La plupart furent construits dans les Forges et Chantiers.

Nous avons toujours le souvenir de les voir suspendus à la grande grue Atlas toutes les fois que leur carénage était nécessaire.

La construction navale métallique prit un essor considérable dans la seconde moitié de l'empire napoléonien.

L'ère du colonialisme, commencée sous Charles X par la conquête de l'Algérie, allait se poursuivre sous Napoléon III qui avait cependant déclaré en arrivant à la tête des Français : « L'Empire c'est la paix ! ». Et il fit la guerre pendant toute la durée de son règne ! Naturellement, il fallut bon nombre de navires de transports de troupes et de marchandises pour assurer la suprématie de la France sur les continents africain, asiatique et même océanique.

Des appellations nouvelles de navires apparurent avec les paquebots, les frégates cuirassées, les croiseurs cuirassés, les garde-côtes, les canonnières.

La Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée fit de bonnes affaires avec les constructions nécessaires à la Marine nationale mais aussi avec les pays étrangers désireux de perfectionner leur défense et leur développement économique. Citons par exemple l'Espagne (« Numancia », « Pelayo ») ; le Brésil (Floriano, Déodoro) ; le Chili (Capitan Prat) ; la Russie (Iaroslav, Bayan..., et plus tard Cesarevitch, Amiral Makarov...). Un immense répertoire serait nécessaire pour mémoriser tous les navires construits dans nos chantiers navals.

Entre le XVIIe siècle et le XXe, M. Baudouin nous a fait connaître avec leurs caractéristiques, le rôle éminent qu'ils jouèrent, les causes de leur disparition souvent dramatique. Nul doute que les publications du siècle qui s'achève nous apporteront une documentation précieuse sur les bilans prodigieux des constructions navales proprement dites et des travaux d'une étonnante diversification.

Comme il n'est pas possible de parler de tous les navires, le lecteur trouvera dans les pages qui suivent des récits réservés à quelques-uns d'entre eux seulement, une vingtaine environ, soit en raison de leurs qualités techniques remarquables, en progrès sensibles sur les générations de bateaux précédentes, soit parce qu'ils rendirent des services considérables au pays par leur rôle économique ou encore par leur participation à des combats meurtriers à la fin desquels on apprit souvent leur fin tragique. La carrière maritime de certains d'entre eux fut jalonnée par des aventures troublantes comme les récits qui suivent le montreront.

La « Gloire »

Cette frégate cuirassée de 6 000 tonneaux année en 1860, fut dotée des 32 canons dont 28 concentrés en une batterie et 4 sur les gaillards. On peut la considérer comme l'ancêtre des navires de ligne d'aujourd'hui.

Les plans de ce navire furent dressés par l'ingénieur Dupuy de Lôme qui lui donna une puissance de 3 200 cv et une vitesse de 13 noeuds, bien que la coque fût alourdie par un blindage de 12 cm pesant 800 tonnes, impénétrable aux projectiles de l'époque.

L'ingénieur Dupuy de Lôme, né dans le Morbihan en 1816, vécut presque toute sa vie à Toulon où d'ailleurs il fut conseiller municipal. Il mourut à Paris en 1885. Son nom a été donné à une allée du cimetière central de Toulon.

La Gloire fut le premier cuirassé de haute mer qui constitue le point de départ de toute l'évolution postérieure qui connut son apogée avec les super-cuirassés de la deuxième guerre mondiale (appelés Dreadnought par les Anglais).

Avec des navires comme la Gloire, la France du deuxième empire se tailla une solide réputation en matière de construction navale militaire. Elle renforça peu après sa Flotte par les Magenta, Solférino, Couronne, qui se révéla supérieure à la Royal Navy britannique.

Cette dernière réagit vigoureusement sous l'impulsion de la Reine Victoria qui tenait absolument à rétablir la supériorité de son pays.

Les frégates cuirassées anglaises Black Prince et Warrior dont la tenue à la mer s'avéra douteuse ne parvinrent pas à ternir le prestige de la Gloire.

Aussi le gouvernement français encouragé demanda à ses Chantiers navals 11 navires semblables.

De nombreux pays étrangers passèrent commande à nos chantiers des paquebots et des navires de guerre. Ce fut le cas de l'Italie, la Russie, l'Espagne, la Turquie, l'Égypte, le Brésil, la Hollande, la Prusse. Ce qui explique que dans cette période, les F.C.M. connurent un essor considérable.

Le « France »

Le premier navire important lancé à La Seyne par la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée s'appela le paquebot France, transatlantique considéré alors comme un modèle de technologie.

Sa mise à l'eau eut lieu le 21 mai 1854. Il fut destiné à la compagnie de navigation mixte pour une ligne Marseille - Rio de Janeiro.

Long de 66 mètres, large de 11 mètres, il pouvait transporter plusieurs centaines de passagers dont la vie à bord n'était pas des plus confortables. Il fut tout de même rendu célèbre par un mode de propulsion curieux imaginé par l'ingénieur Du Tremblay et qui consistait pour actionner la machine à utiliser un mélange d'éther et de chloroforme combustibles qui permettait de réduire considérablement la consommation de charbon et de récupérer une place appréciable au profit du fret.

Une douzaine de navires de même type que le France furent construits à La Seyne dans les années qui suivirent et rendit des services étonnants.

L'État utilisa le paquebot France entre 1854 et 1856 pour transporter du matériel et des troupes pendant la guerre de Crimée.

La guerre terminée, il fut de nouveau affecté à la ligne du Brésil.

Son dernier voyage, il l'effectua de Marseille à Bahia. Malheureusement, le 28 septembre 1856, un incendie ayant éclaté dans la machine, il fut détruit.

Fallait-il incriminer l'inflammabilité de l'éther ? On ne sut trop, mais l'expérience de l'ingénieur Du Tremblay ne fut pas renouvelée.

La « Seyne »

Ce navire date de janvier 1874. Les Forges et Chantiers construisirent plusieurs unités de transport qu'on baptisa « La Seyne » tout naturellement parce que les armateurs locaux (Guerry-Beaussier-Lombard) voulurent honorer la cité qui leur était chère.

Ces petits navires à roues, polacres ou clippers, furent affectés à la navigation intérieure La Seyne - Toulon. On les appela tout simplement La Seyne n° 1, n° 2 et n° 3. Toutefois, La Seyne n° 1 reçut du langage populaire de l'époque le sobriquet de Mouré Négré qui signifie en langue provençale face noire parce que l'extrémité supérieure de l'étrave avait été décorée d'une tête de couleur sombre.

Le dernier bateau portant le nom de La Seyne fut un paquebot à propulsion mixte (voile et vapeur).

Il servit au Chili, puis en Méditerranée puis en Extrême-Orient assurant la liaison Singapour - Batavia (aujourd'hui Djakarta). Nous faisons une mention spéciale pour ce navire en raison de sa fin tragique en 1909.

Les archives des F.C.M. racontent cette fin effroyable en ces termes : « Alors que le navire s'était engagé dans le détroit de Rhio à 80 miles de Singapour par une nuit noire, un choc d'une violence inouïe, un fracas épouvantable le secouèrent d'où il s'ensuivit une panique indescriptible. Une collision avec le steamer anglais « Onda » venait de déchirer les bordages de la « Seyne » si gravement que le bateau seynois coula en moins de vingt minutes. L'organisation du sauvetage par le commandant Couaillac devint quasiment impossible. Quelques témoins rescapés racontèrent des scènes déchirantes. Au petit jour, des naufragés qui nageaient furent happés par les requins et disparurent dans une mer de sang ».

Le maître d'hôtel rescapé de ce drame ne put informer la compagnie des Messageries Maritimes qu'avec beaucoup de retard, mais avec précisions.

Nous aurons hélas ! d'autres exemples de catastrophes à relater dans l'histoire de nos chantiers navals.

Le Pelayo

Vers la fin du XIXe siècle, plus précisément le 5 février 1887, s'effectua aux Chantiers de La Seyne l'un des lancements les plus fameux. D'après le Petit Var, quotidien de l'époque, cette journée revêtit un éclat exceptionnel avec la mise à l'eau d'un cuirassé de 9 900 tonneaux pour le gouvernement espagnol.

Il fallut 3 ans de travaux pour construire l'un des plus puissants navires du monde, protégé par une cuirasse de 0,45 m.

Le mot Pelayo est tiré de Pélage, roi des Asturies, mort en 737, qui fut le fondateur de la première monarchie ibérique et qui se défendit âprement contre les Arabes.

La cérémonie du lancement fut grandiose. Les chantiers avaient été abondamment décorés. Partout flottaient des oriflammes aux couleurs françaises et espagnoles. Partout des écus aux armes de la société (voir le dessin du blason des F.C.M. au début de l'ouvrage).

Le Président du Conseil d'administration des F.C.M. qui fut le Président fondateur, Armand Béhic, malgré son grand âge, était venu de Paris pour accueillir le Ministre de la Marine espagnole. Des reporters de la capitale s'étaient spécialement déplacés pour souligner la valeur de l'ouvrage réalisé par les chantiers, et l'excellence des relations franco-espagnoles.

De Paris, de Nice, de Marseille, 600 invités avaient envahi les tribunes officielles.

Sous un soleil magnifique, M. Lagane, Directeur des Chantiers en cette fin du XIXe siècle dirigea personnellement les opérations de lancement dont le succès fut complet. Après quoi, il reçut dans les locaux administratifs des chantiers 180 personnes invitées à un banquet dont le menu comportait 15 plats. Ne parlons pas des vins !

M. Gaignebet dans le récit qu'il écrivit en 1947 sur le lancement du Pelayo a ajouté que Jean Aicard avait lu un poème de 11 strophes de 6 vers, à la fin du repas.

Le Numancia

Le 17 novembre 1863 fut lancée aux F.C.M. la coque de la frégate cuirassée Numancia destinée à la Marine espagnole mais ce ne fut qu'au mois de décembre 1864 que le navire put être livré.

Il convient de lui consacrer quelques développements en raison de ses exploits qui firent déjà la preuve à cette époque de la haute qualité du travail effectué par le personnel de nos chantiers.

Voici les caractéristiques essentielles du navire : longueur 96 m ; largeur : 17 m ; tirant d'eau 8 m, machine de 2 000 cv actionnant une seule hélice ; déplacement 7 500 tonneaux ; vitesse légèrement supérieure à 12 noeuds.

La coque en fer était protégée par une cuirasse de 13 cm d'épaisseur. Et pourtant le bateau pouvait supporter une artillerie de 34 canons de 20 cm !

En possession de ce navire, le gouvernement espagnol donna l'ordre au Commandant de rejoindre l'escadre du Pacifique, sous les ordres de l'Amiral Pareja en vue d'une intervention militaire au Pérou. Le déplacement s'effectua par le détroit de Magellan seule voie praticable à l'époque, le canal de Panama n'ayant été commencé qu'en 1881.

Les représentants de la Marine n'étaient pas tous convaincus que la frégate cuirassée était en mesure d'affronter les grandes mers surtout sur des trajets aussi longs.

Le comportement du Numancia allait mettre un terme à leur perplexité.

Après des opérations militaires dont le bombardement d'El Callas (2 mai 1866) fut l'épisode principal, l'escadre espagnole prit le chemin du retour.

La division du Numancia se dirigea vers les Philippines, fit escale à Manille, toucha Batavia, puis le Cap (indiquons au passage que le canal de Suez ne fut utilisé qu'à partir de 1869) et puis le passage à Sainte-Hélène, à Rio de Janeiro où il fallut réparer quelques avaries.

Son périple s'acheva le 20 septembre 1867 avec son arrivée à Cadix. La frégate avait fait le tour du monde !

L'exploit du Numancia, construit à La Seyne, répétons-le avec quelque fierté, eut un grand retentissement dans le monde.

La preuve avait été apportée qu'on pouvait désormais naviguer en toute sécurité, bien loin des zones côtières, avec un navire à vapeur. Ce premier voyage autour du monde effectué par un bateau cuirassé fut commémoré par la confection d'une médaille frappée le 20 janvier 1868 et qui porte l'inscription suivante : « Incloricata navis quae prima terram circuivit ».

Le Jauréguiberry

Ce cuirassé porta le nom d'un Amiral né à Bayonne en 1815 et disparu en 1887. Jean Bernard Jauréguiberry se distingua particulièrement, pendant la guerre 1870-1871 dans les combats de Patay et du Mans. Il fut Ministre de la Marine.

Si nous faisons une mention spéciale de ce navire, c'est tout d'abord en raison de ses innovations techniques. Il fut le premier cuirassé français à recevoir des tourelles mues par le courant électrique dont il fit usage en 1915 en participant à la bataille des Dardanelles.

Ce que nous voulions surtout mettre en relief, ce sont les circonstances du lancement qui se fit le 13 octobre 1893, en présence d'une escadre russe commandée par l'Amiral Avellan et du Président de la République Sadi Carnot.

Pourquoi de telles personnalités ? Parce que la diplomatie visait à une alliance franco-russe dans la perspective d'un conflit mondial qui se préparait.

Le Président de la République fut reçu devant la Mairie par le maire Saturnin Fabre entouré de son conseil municipal et des personnalités locales civiles et maritimes (voir le chapitre Ils sont venus à La Seyne, dans le tome IV de notre série d'ouvrages Images de la vie seynoise d'antan).

Le cortège se dirigea vers la place de la Lune où attendait le président du Conseil d'administration des F.C.M. M. Jouet-Pastré entouré de ses collaborateurs.

Tous les invités d'honneur occupèrent les tribunes, la foule innombrable applaudissait le Président et sa suite tandis que nos musiques locales jouaient les plus beaux morceaux de leur répertoire.

L'évêque de Fréjus Monseigneur Mignot procéda au baptême du navire et ce fut alors le lancement admirablement réussi. La Marseillaise retentit, le vaisseau prit lentement possession de son élément sous les vivats de la foule enthousiaste. Ainsi s'acheva cette cérémonie grandiose qui revêtit un caractère véritablement historique pour La Seyne et pour la France.

Le « Gallia »

La compagnie de navigation atlantique ouvrit en 1912 une ligne reliant la France, le Brésil et l'Argentine en vue d'exploiter les services maritimes et postaux. Elle commanda aux F.C.M. deux paquebots le Gallia et le Massilia.

Dans cette relation, il sera surtout question du premier de ces navires, d'abord parce qu'il fut l'une des plus grandes réalisations navales de l'époque, parce que sa fin tragique bouleversa la vie de milliers de gens et en raison également de souvenirs personnels émouvants, comme la suite de ce récit va le montrer.

En quelques mots décrivons le navire, impressionnant pour l'époque. Mis sur cale en 1912 et lancé le 26 mars 1913, long de 182 mètres, jaugeant 15 000 t, il pouvait atteindre une vitesse de plus de 20 noeuds sous l'impulsion de deux machines d'une puissance de 26 000 cv.

Il effectua ses premiers voyages vers l'Amérique du Sud. Hélas ! Pour son malheur, la guerre de 1914 le changea d'affectation. Il devint croiseur auxiliaire et fut destiné au transport des troupes d'Afrique et du Moyen-Orient à travers la Méditerranée.

Tant pis si le lecteur m'accusera d'ostentation, mais je ne peux résister au désir de raconter comment je fis la connaissance du Gallia. Il me semble que ce témoignage de l'enfant que j'étais est appréciable et malgré le temps passé, conserve sa valeur.

Dès le début de la guerre, mon père avait été appelé à exercer ses fonctions à Ferryville (Tunisie), ma famille s'y fixa et entre 1914 et 1920, mes parents traversèrent la Méditerranée plusieurs fois et passèrent leurs permissions en France.

Vers la fin de l'été 1916, une traversée leur fut proposée, à bord du Gallia qui devait rejoindre Marseille avec 2 000 sénégalais à son bord, lesquels devaient s'orienter sur le front de Lorraine.

Moins d'une demi-heure après le départ de Bizerte, le navire dut rebrousser chemin, la présence d'un sous-marin allemand ayant été signalée par l'Amirauté française.

Le lendemain le Gallia repartit, accompagné d'un autre transport, escorté par trois contre-torpilleurs. Le convoi longea prudemment les côtes tunisiennes puis algériennes et marqua de longs arrêts dans les ports pour tromper l'ennemi. Puis ce fut la direction des Baléares et des côtes catalanes, puis les côtes françaises et enfin Marseille.

Par deux fois, des alertes troublèrent la traversée qui finalement dura 4 ou 5 jours.

Comment oublier l'affolement qui régnait à bord, les préparatifs de sauvetage, la canonnade, les embarcations prêtes à quitter le navire, les gilets de sauvetage... en attendant la torpille.

Elle ne vint pas ce jour-là, mais quelques semaines plus tard, le 4 octobre 1916 précisément, le beau Gallia quittait Marseille pour Salonique. Parvenu entre la Sardaigne et le nord de la Tunisie, le sous-marin allemand (U 35) qui avait déjà coulé le paquebot Provence au début de l'année, attaqua le Gallia. Quand la Vigie cria : « Une torpille par tribord », il était déjà trop tard. Une formidable explosion atteignit la cale à munitions. En un quart d'heure, le navire s'enfonça dans la mer entraînant dans la mort un millier de passagers.

Le Gallia devait acheminer sur le front du Moyen-Orient 1 650 soldats français et 350 serbes. L'équipage comportait 350 marins. Des croiseurs français recueillirent quelques centaines de naufragés le lendemain, mais le Commandant Kerboul préféra périr avec son navire.

Pour terminer ce récit, disons que l'infortuné Gallia ne dura même pas quatre ans. Son semblable, le Massilia, navigua plus longtemps, mais finit sa carrière lamentablement, les Allemands l'ayant sabordé à Marseille le 21 août 1944, après avoir détruit les chantiers navals de La Seyne et de La Ciotat.

Sous-marin pour la pêche aux éponges

Le contenu de cette relation a été emprunté à la revue Sillages, dans l'un des articles écrits par Patrick Martinenq.

En fait, ce sous-marin n'est pas un bateau. C'est un engin, conçu pour la pêche aux éponges, qui fut commandé aux F.C.M. en 1907 par un prêtre de Carthage, l'abbé Raoul.

L'année suivante, un magazine célèbre de l'époque appelé Illustration consacra un article à cette curieuse réalisation de nos chantiers. Pourquoi un prêtre de Carthage fut-il intéressé par la pêche aux éponges ? Tout simplement parce qu'elles étaient si nombreuses sur les côtes tunisiennes, que leur exploitation lucrative était devenue une véritable industrie, mais aussi pour éviter aux pêcheurs des accidents de plongée fréquents par une retenue excessive de leur souffle dans les profondeurs. L'ingénieur des chantiers chargé de cette construction, Monsieur Rousset, entra en contact avec l'abbé Raoul pour la mise au point d'un engin de plongée dont voici une description sommaire. Pour en avoir une idée plus précise sans doute faudrait-il consulter la fiche n° 1012 inscrite dans les registres de la Société.

Ce sous-marin de pêche ressemblait à une bouée cylindrique de 5 m de long par 1,60 m de diamètre, surmontée d'un kiosque donnant accès à l'intérieur où opéraient deux hommes vivant grâce à un réservoir d'air comprimé, disposant de ballasts de 300 litres permettant la descente sur les fonds habités par les éponges ou la remontée en surface. Celle-ci en cas de danger pouvait se faire rapidement en libérant de l'intérieur un lest de 680 kg. Pour les déplacements, deux rames spéciales avaient été imaginées pour être manoeuvrées de l'intérieur. À l'avant du sous-marin était fixée une sorte de corne renfermant des lampes électriques permettant d'éclairer le fond visible de l'intérieur par un grand hublot et munie d'une longue pince articulée pour arracher les éponges et les déposer dans un panier suspendu au bout de la corne.

L'article paru dans L'Illustration ne fit pas mention des avantages commerciaux que les Tunisiens tirèrent de ce curieux sous-marin. De toute manière, cette réalisation apporta une fois de plus la preuve du savoir-faire et de l'imagination créative de nos anciens des chantiers.

Le dock d'Ismaël Pacha

Il s'agit là d'une construction navale un peu spéciale. Dans les années 1860, le vice-roi d'Égypte se préoccupa de développer sa flotte marchande. On sait que les bateaux nécessitent un entretien constant et donc leur passage fréquent dans les bassins du radoub. C'est pourquoi les autorités maritimes égyptiennes pensèrent à la formule d'un dock flottant permettant de recevoir un navire, une fois rempli, puis de le mettre à sec après le pompage de l'eau, cette opération pouvant s'effectuer en 5 heures.

Nos chantiers de La Seyne reçurent commande d'un dock de 130 m de long, 30 m de large et pesant 4 100 tonnes. La construction dura plusieurs mois, après quoi la compagnie des Messageries Impériales eut la charge de convoyer ce dock flottant jusqu'à sa destination égyptienne.

Le remorquage s'effectua par deux paquebots en fer très solides. Pour faciliter les mouvements du dock, il avait fallu confectionner une fausse étrave et fixer à l'autre bout un gouvernail.

Le départ s'effectua le 3 juillet 1868. Ce fut une véritable odyssée pour ce convoi qui devait traverser la Méditerranée. À hauteur des îles d'Hyères, le dock perdit son gouvernail. Il fallut donc rebrousser chemin, réparer et reprendre un autre départ qui eut lieu le 9 juillet, à une vitesse qui ne dépassait guère 5 noeuds. Le cap Corse est dépassé le 11 juillet, mais à partir du 13 juillet la mer se déchaîne.

Le convoi doit s'arrêter à Syracuse et se ravitailler en charbon. Il reprend la mer de nouveau entre en furie et le dock menace de couler. Il faut encore réduire la vitesse pour éviter le pire.

Enfin le 31 juillet, on est en vue d'Alexandrie. La traversée avait duré 21 jours, sans parler du premier départ raté.

On imagine la joie immense qui régna dans les chantiers seynois à la réception de la dernière nouvelle.

Cette réussite contribua grandement à rehausser le prestige de la construction navale seynoise.

Le cuirassé Paris

Dans le Tome I de notre série « Images de la vie seynoise d'antan », quarante pages ont été consacrées au lancement du cuirassé Paris, dans nos Chantiers, le 22 septembre 1912. C'est pourquoi cette relation se borne à rappeler l'essentiel de ce que l'on doit savoir de cet événement qui revêtit un caractère historique national, dans un contexte de préparation à un conflit mondial.

Quelques mots sur les caractéristiques du navire aux qualités inégalées en ce début du XXe siècle : longueur 165 mètres, largeur 27 m. Puissance prévue pour les turbines : 26 200 cv. Vitesse prévue : 20 noeuds. Artillerie énorme comportant 12 pièces de 30 cm en 6 tourelles doubles et 22 pièces de 14 cm. Les chaudières peuvent marcher au charbon ou au mazout. Les turbines Parsons actionnent 4 hélices.

|

|

|

Les tribunes officielles accueillirent des centaines de personnalités : Ministre de la Marine : M. Delcassé ; Président et membres du Conseil municipal de Paris, Président et membres du Conseil d'Administration, des F.C.M., députés, sénateurs, conseillers généraux, Maire et conseillers municipaux, Direction des chantiers navals, M. Rimbaud en tête, Grands Officiers des années de terre et de mer.

Face aux tribunes officielles, la grande masse des ouvriers et des techniciens, des milliers de Seynois enthousiastes. Nos formations musicales locales égayèrent admirablement la cérémonie.

Plus qu'à l'ordinaire, quand le signal du lancement fut donné et qu'on vit glisser vers son élément l'énorme masse de fer et d'acier, ce fut une joie indescriptible, des applaudissements frénétiques mêlés aux accents toujours poignants de notre hymne national.

Les opérations de lancement terminées, le bateau ramené à quai par de puissants remorqueurs, la grande foule se dispersa, mais les invités de marque se rassemblèrent dans le hall du casino de Michel Pacha à Tamaris admirablement décoré pour la circonstance.

Il y eut exactement 319 convives invités par le Conseil d'Administration des F.C.M.

Nous invitons les lecteurs à lire ou relire dans notre Tome I la composition des menus hors d'oeuvre, des six plats, des spécialités culinaires les plus fines, les noms des meilleurs vins servis au cours de ces agapes.

On trouvera également dans ce chapitre du Tome I, le texte des discours prononcés par le Président du Conseil d'Administration des F.C.M., le Président du Conseil municipal de Paris, par M. Delcassé, Ministre de la marine. L'un valorisant l'excellence des travaux réalisés aux Chantiers de La Seyne (rappelons que la coque du cuirassé Paris fut mise à l'eau après 9 mois de travail seulement), les autres exacerbant l'élan patriotique des Français dont certains ne cachaient pas leurs désirs revanchards après les désastres de la guerre de 1870. La relation du Tome I sur le lancement du cuirassé Paris se termine par la liste des distinctions honorifiques décernées à de nombreux Seynois des chantiers.

Ajoutons pour terminer cette notice volontairement écourtée que le beau cuirassé après avoir joué un rôle éminent dans l'histoire de la Marine nationale n'eut pas une fin glorieuse.

En 1940, saisi par les Anglais, utilisé comme base de D.C.A. pendant quelques temps, il disparaîtra dans les chantiers de démolition en 1956.

Les Napoléon

À travers sa longue histoire, la Marine nationale tant civile que militaire a toujours voulu vénérer des hommes illustres : écrivains, stratèges, hommes politiques plus particulièrement célèbres - comme elle a eu le souci de perpétuer l'image de notre beau pays de France avec ses provinces, de rappeler également les grands événements nationaux, les grands idéaux de nos anciens ardents défenseurs de la Démocratie.

Voilà pourquoi les noms de Napoléon, de Paris se sont inscrits souvent sur les navires.

Dans cette relation, nous évoquons les Napoléon qu'on retrouve quatre fois sur les historiques de la marine.

Le premier Napoléon fut lancé au Havre en 1842.

Actionné par la vapeur et la voile, ce navire de dimensions modestes (Longueur 45,30 m - largeur 8,52 m) fut utilisé comme paquebot-poste entre 1842 et 1850. Il avait cette particularité que son hélice n'avait pas encore un tracé définitif car l'invention du précurseur Frédéric Sauvage devait être modifiée.

Un autre Napoléon naquit en 1847 et dura jusqu'en 1884. Les plans de ce vaisseau furent conçus par Dupuy de Lôme, jeune ingénieur qui n'avait pas trente ans, un homme de génie qui fut l'artisan principal des transformations et des progrès de la marine pendant 40 ans. Rappelons qu'en 1856, il fut vice-président de la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée.

Ce second Napoléon destiné à la marine de guerre était beaucoup plus imposant que le précédent par ses dimensions d'abord (Longueur 79 m - largeur 16,15 m) et surtout par son armement (92 canons, dont 64 de 30 cm). Intégré à l'escadre de Toulon, il participa à la guerre de Crimée (1854-1856). Il avait été construit à l'arsenal de Toulon (cale du Mourillon). Il fut détruit en 1884.

En 1959, on vit réapparaître le nom de Napoléon sur les mers.

Nous parlerons avec précision de ce troisième, mieux connu des Seynois et surtout des Corses parce qu'il fut construit par les chantiers navals de La Seyne qui le lancèrent le 4 avril 1959. C'était un paquebot commandé par la Compagnie Générale Transatlantique, destiné à l'exploitation des lignes de la Corse.

Voici quelques caractéristiques : longueur 108,70 m, largeur 15,80 m ; sa coque était presque entièrement soudée.

En plus de son équipage, il pouvait embarquer 1200 personnes ; un entrepont pouvait recevoir une centaine de voitures légères et la plage avant quelques autocars de dimension moyenne.

Sur ce paquebot moderne, les passages trouveraient tout le confort de la modernité : bar, cafétéria, salle de jeux...

L'État major comprenait 10 officiers et l'équipage 66 hommes.

Ce Napoléon fut le premier paquebot appelé car-ferry. Il assura pendant 14 ans les liaisons avec la Corse.

|

|

|

|

En 1974, il fut vendu à l'Arabie Saoudite pour devenir Alpasha.

Un quatrième paquebot baptisé Napoléon, construit par les Chantiers Dubigeon Normandie est entré en ligne depuis le 21 juin 1976 pour assurer la liaison Corse-continent.

Il arrive parfois à cette belle unité d'effectuer des croisières sur le pourtour méditerranéen à la grande satisfaction des touristes qui apprécient tout le confort et les agréments du navire et toutes ses qualités idéales.

Le Sagafjord

Paquebot construit pour le compte d'une grande compagnie norvégienne : La Norske Amerikalinje.

Mis sur cale le 19 juin 1963, lancé le 13 juin 1964, livré le 18 septembre 1965.

On a écrit à l'époque que le Sagafjord était un véritable palace flottant car il offrait à ses huit cents passagers un luxe et un confort inégalés dans le monde de la construction navale.

Hormis les voyages entre Oslo et New York, la compagnie avait prévu des croisières de 80 à 90 jours autour du monde.

|

|

|

Décrivons succinctement les caractéristiques du navire. Longueur 188,98 m ; largeur 24,38 m ; tirant d'eau 8,23 m ; vitesse en service 20 noeuds.

Le navire a été construit en acier avec superstructure du pont supérieur en alliage léger. Il est équipé d'un stabilisateur de roulis.

Les ponts supérieurs sont recouverts de bois (teck ou pin d'Oregon).

La navigation et la sécurité y sont assurées par les appareils les plus modernes dans le détail desquels il n'est pas possible d'entrer ici.

Ce magnifique bateau de tourisme comporte 270 cabines dont 88 de première classe.

Chacune est dotée d'un local sanitaire individuel (baignoire, lavabo, W.C.), l'insonorisation est assurée par des cloisons doubles, tous les agréments possibles s'y trouve : moquette, rideaux, téléphone, télévision... Un haut-parleur peut y apporter de la musique classique ou moderne. Tout a été conçu pour assurer aux voyageurs la détente, le repos complet, la joie de vivre.

À l'occasion du lancement du Sagafjord, la revue Méditerranée, publiée par les F.C.M. dans les années 1965 a consacré un numéro spécial, à la journée du 18 septembre date de la livraison à la compagnie norvégienne.

De ce document très riche, nous avons relevé quelques précisions significatives du luxe, du confort et du bon goût exigés par les promoteurs.

Il n'est pas possible de reproduire ici les textes et surtout les illustrations se rapportant au beau navire.

Le salon principal (30 m x 25 m) et son ameublement luxueux, le grand salon avant et son jardin d'hiver avec ses plantes vertes, offraient au regard des passagers des merveilles de décoration d'un goût raffiné.

La salle de spectacle d'une capacité d'accueil de 250 personnes peut distraire les touristes par des animations diverses, conférences, séances de cinéma, un escalier somptueux aux marches couvertes de moquette rouge donne accès à la grande salle à manger où peuvent prendre place 475 personnes servies dans la totalité en un seul service.

Nous n'en finirions pas de décrire toutes les commodités à la disposition des passagers : salons de coiffure, soins de beauté, soins médicaux (hôpital, dentisterie, radiographie) ; salles de jeux pour les enfants ; piscine, lingerie, buanderie, imprimerie, bulletins d'information, bibliothèque, hall-boutique.

Ajoutons pour terminer cette courte narration que le lancement du navire s'est effectué sans aucune cérémonie le 13 juin 1964. Par contre, le 18 septembre 1965 rassembla du beau monde, les autorités de la grande compagnie norvégienne Norske Amerikalinje sous la conduite de son président M. Henriksen, des autorités françaises nationales, départementales.

Instant émouvant que celui où l'on échangea les pavillons français et norvégien.

Des discours brillants furent prononcés par M. Henriksen, M. Chevalier, Directeur des F.C.M. et par M. Morin, Secrétaire d'état à la Marine.

Le Quirinal

Peu après la fondation de la Société des F.C.M., ce navire, qui porte le nom d'un des hauts-lieux de la Rome antique, fut lancé le 26 avril 1857.

Deux raisons expliquent cette relation succincte. Tout d'abord parce que le Quirinal fut l'un des premiers paquebots importants de cette époque, lancé à La Seyne et actionné par la vapeur et les roues à aubes, l'hélice n'étant pas tout à fait au point.

Long seulement de 58 mètres, il pouvait tout de même transporter plusieurs centaines de voyageurs dans des conditions relativement confortables pour le compte de la Compagnie de Commerce et de Navigation de Russie.

La seconde raison est justifiée par le fait que cette livraison à la Russie des Tsars marqua le point de départ d'un grand nombre de constructions navales seynoises pour les pays étrangers comme l'Espagne, l'Argentine, la Grèce, l'Italie, le Japon, l'Égypte, le Chili, le Portugal.

Ce lancement a revêtu un caractère historique par la présence du Grand Duc Constantin, très considéré en Russie parce qu'il avait cédé ses droits au trône au profit de son frère Nicolas Ier, avant de devenir vice-roi de Pologne.

Ce dernier arrivé à Toulon le 20 avril repartit le 27 pour Marseille où il assista au grand théâtre de cette ville, à une représentation de gala, Les Martyrs de Chateaubriand.

Les historiques des F.C.M. nous ont appris que la cérémonie du lancement fut contrariée par une pluie diluvienne et malgré le mauvais temps l'abbé Coquereau y ajouta l'eau du baptême.

Le Grand Duc Constantin sous la pluie battante voulut connaître l'ensemble des installations de notre construction navale. Sans aucun doute, sa visite fut bénéfique pour notre industrie navale, la Russie ayant passé de nombreuses commandes dans les années qui suivirent.

Plusieurs steamers nommés Péranade, puis Colchis, Elbrutz, Kertch, noms géographiques de la Russie, furent des bateaux en fer à roues, puis à hélice dont les dimensions et les améliorations techniques évoluèrent rapidement vers la fin du XIXe siècle.

Le Cesarevitch

À la fin du XIXe siècle, dans les années 1898-99, la Russie commanda aux Forges et Chantiers de la Méditerranée deux cuirassés : le Bayan de 7 800 t et le Césarevitch de 13 105 t. Ce dernier fut le plus grand navire de guerre construit par la France dans cette période et celui dont les qualités stratégiques remarquables portèrent au plus haut niveau le prestige de nos chantiers navals - ce qui explique, la nécessaire relation que nous lui avons consacrée.

Long de 118,50 m, d'une puissance de 13 500 cv., ce navire fut lancé en présence des plus hautes autorités de la Marine impériale russe et la cérémonie fastueuse prit le caractère d'un resserrement de l'alliance franco-russe, particulièrement affirmée depuis 1893 avec le lancement du cuirassé Jauréguiberry en présence de l'escadre commandée par l'Amiral Avellan.

Selon les conceptions de M. Lagane, Directeur des F.C.M. en cette fin du XIXe siècle, le Cesarevitch avait été pourvu d'une protection spéciale contre les explosions sous-marines.

Durant la guerre russo-japonaise de 1904-1905 les constructions navales seynoises firent la preuve éclatante de leur efficacité et de leur supériorité. La bataille navale de Port-Arthur, néfaste pour la Russie des Tsars, se termina par la destruction quasi-totale de son escadre. Deux cuirassés s'illustrèrent singulièrement par leur résistance aux assauts des Japonais : le Bayan et le Cesarevitch, tous deux construits aux F.C.M. de La Seyne.

Le Bayan, gravement endommagé, fut coulé par son équipage plutôt que de le voir tomber aux mains de l'ennemi. On apprit plus tard que les Japonais réussirent tout de même à le renflouer, à le réparer et à l'intégrer dans leur flotte sous le nom de Aso.

Le Cesarevitch réussit à sortir glorieusement de la rade de Port-Arthur malgré ses blessures.

La supériorité de sa construction et surtout l'épaisseur de son cuirassement lui permirent de résister aux tirs violents et prolongés de l'escadre japonaise.

Après leur défaite, les Russes, désireux de se doter d'une grande Marine militaire comprirent à quels chantiers ils devaient s'adresser. Ce qui explique les nombreuses commandes de la Russie des tsars à nos chantiers seynois. Ils passèrent commande dès 1905, de plusieurs contre-torpilleurs et du cuirassé Amiral Makarov à nos chantiers seynois.

Les historiens russes de la guerre russo-japonaise ont formulé ce jugement sur la capacité de résistance des navires de guerre engagés dans le conflit à la bataille de Port-Arthur : « Sur les douze contre-torpilleurs de 350 tonnes que comptait la flottille de Port-Arthur lors de l'agression japonaise, on en comptait seulement six dont on pût être pleinement satisfaits : ils étaient de construction française ».

Il y eut en effet entre 1880 et 1906, 21 navires de guerre destinés à la flotte russe : cuirassés, croiseurs, torpilleurs, contre-torpilleurs. Durant la visite qu'ils effectuèrent à Moscou, M. Lagane, Directeur des chantiers de La Seyne et M. Widmann, Directeur des Établissements de Marseille, surent parfaitement convaincre l'Amirauté russe de la haute technicité de l'industrie navale seynoise.

Le Tamaris

Au sud de Madagascar, aux confins du cercle polaire austral se trouve un archipel dénommé Iles Crozet, nom d'un explorateur qui les découvrit en 1772.

Combien de Seynois savent qu'il existe sur le pourtour de l'une d'elles la Baie du Tamaris ?

Il y a quelques années, le journaliste Jean Debout, se référant à l'écrivain Robert de Chateaubriant nous avait expliqué l'origine de cette appellation, pour le moins étonnante dans une région si redoutable pour les navigateurs.

Le nom d'un des plus beaux quartiers de La Seyne est venu là en raison d'un drame de la mer. Tamaris était le nom d'un bateau construit aux F.C.M., lancé en 1867. Il s'agissait d'un clipper de 500 tonneaux, affecté à Bordeaux et chargé du ravitaillement de la Nouvelle-Calédonie, française depuis 1853.

Disparu pendant une année, on ne sut que par le plus grand des hasards sa fin dramatique à proximité des îles Crozet. Qu'on en juge !

Un amiral anglais signale au quai d'Orsay en octobre 1887 qu'un albatros a été trouvé mort sur l'un des rivages des îles. Rien de surprenant à cela, mais l'oiseau porte au cou un morceau de fer blanc dont l'inscription suivante est parfaitement lisible en français. « Treize naufragés sont réfugiés aux îles Crozet - 4 août 1887 ». C'est alors que toutes les autorités portuaires de l'Europe sont prévenues. On sut peu après par les armateurs de Bordeaux, la disparition du Tamaris depuis Décembre 1886.

Plusieurs unités de la Marine entreprirent des recherches, en partant de la baie de Diego Suarez de Madagascar.

Les sirènes retentirent en vain. Une goélette la Meurthe explora tous les rivages jusqu'au jour où une lettre fut découverte dans une cabane abandonnée qui signalait pour les naufragés l'obligation de chercher refuge dans une autre île.

Des indigènes les avaient-ils menacés ? On ne retrouva jamais les marins naufragés, dont l'aventure se termina sans doute tragiquement. En souvenir de leur infortune, on appela la baie qui les accueillit : Baie du Tamaris.

La Navale, une industrie très complexe

Par souci de concision, il n'était pas possible dans cette sorte de synthèse de la construction navale seynoise d'en aborder tous les aspects de manière approfondie.

C'est pourquoi nous avons consacré peu de place aux problèmes des techniques posés par la conception, l'utilisation, la fabrication, les lancements de bateaux.

Il était tout de même indispensable d'ouvrir et d'intercaler une rubrique montrant la complexité et les difficultés énormes d'une industrie comme celle de la Navale.

Ceux qui en ont la charge sont confrontés à des facteurs économiques et politiques épineux, à des problèmes humains délicats (revendications incessantes, sécurité dans le travail, questions d'hygiène, etc.).

En décrivant ici, même succinctement, le processus de la construction d'un navire, le lecteur pourra se faire une idée des difficultés de tous ordres à vaincre, malgré toutes les prévisions des spécialistes.

Un armateur désireux de remplacer un navire trop ancien, c'est-à-dire après 25 ou 30 ans de services, charge ses services techniques d'établir un dossier où figureront des multitudes d'exigences. Quel type de navire : paquebot, pétrolier, cargo, méthanier, navire de plaisance ? Quelle ligne de navigation devra-t-il servir ? Quelles mers empruntées ? Quelles seront ses dimensions ? (Longueur, largeur, tirant d'eau,…). Port en lourd ? Effectifs, nombre de passagers éventuels ? Type des machines de propulsion (fuel, électricité,...) ? Vitesse moyenne à réaliser ? Poids du combustible, ventilation, réfrigération, matériaux employés ? Prévoir les assurances (Véritas), débattre des prix,…

Tous ces renseignements seront transmis à divers chantiers de construction navale dont les bureaux d'études établiront un avant-projet du navire conformément aux demandes de l'armateur.

Le dossier sera transmis à l'entreprise choisie qui, à son tour, examinera avec le plus grand soin l'avant-projet et si un accord est conclu, il faudra alors passer un marché de commande sur lequel quelque 200 personnes vont travailler, étudier toutes les installations, les appareils nécessaires, les quantités de matières premières à commander. Les plans préparatoires devront déterminer le tracé des lignes d'eau, de toutes les courbes, avec une extrême précision (plan des formes).

Des sections de spécialistes (coque, machines, électricité,...) mettront au point tous les travaux qui les concernent.

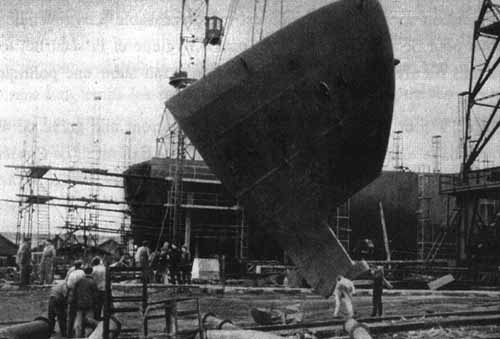

Pendant un siècle et demi, les Seynois assistèrent de près ou de loin au montage de l'ossature des navires sur les cales (en bois au début, en maçonnerie par la suite) jusqu'à l'aire des éléments préfabriqués.

Au début du siècle, il fallut jusqu'à 3 ans de travail pour construire un cuirassé. La coque faite de tôles et de profilés ne pouvait s'édifier qu'avec lenteur car la soudure n'avait pas encore remplacé le rivetage. Les instruments de levage étaient encore rudimentaires et l'électricité naissait à peine.

Et cependant, les navires avec leurs ponts robustes, leurs cloisons étanches, leurs quilles de roulis, résistaient à la pression extérieure de l'eau, à la poussée intérieure du poids de la cargaison, à la force des vagues de la mer déchaînée. Les récits qui précèdent l'ont prouvé abondamment.

Nouvelles années prospères (1976-1980)

Revenons maintenant à l'année 1966 avec M. Berre à la direction de l'Entreprise C.N.I.M.

Après la tempête de juillet et un cap très difficile franchi, les nouveaux dirigeants savaient bien que des efforts de redressement nécessaires devraient se poursuivre longtemps pour sortir la construction navale du marasme.

Au mois de septembre, la direction annonça que la nouvelle société avait obtenu pour 33 milliards de centimes de travaux répartis sur les secteurs de la construction, de la réparation, des activités terrestres et même nucléaires.

Faisons état succinctement pour l'année 1967 d'une diversification inespérée avec le lancement de 3 transports de gaz liquéfié, la fabrication de tubes lance-missiles, d'escaliers mécaniques destinés à la R.A.T.P., d'usines d'incinération.

On annonça dans cette même période : une commande d'un pétrolier de 25 000 t, de 4 cargos polythermes, de navires frigorifiques pour l'U.R.S.S.

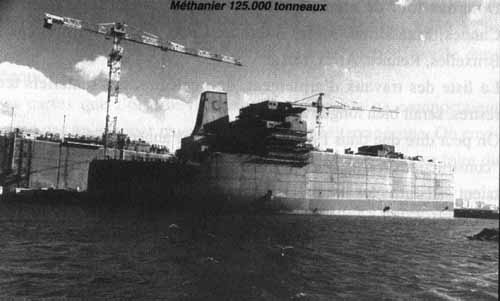

Dans une interview accordée à la presse au mois d'août 1970, M. Berre annoncera que le carnet de commandes dans le seul domaine maritime atteignait 143 milliards de centimes. Ce fut dans cette période faste que les C.N.I.M. s'orientèrent vers la construction de navires transporteurs de gaz appelés méthaniers.

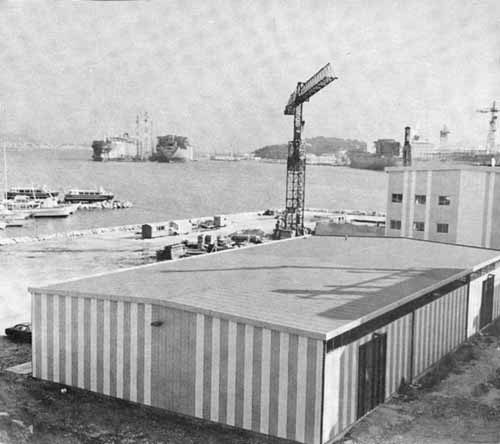

Les affirmations de M. Berre se concrétisèrent dans les quatre années qui suivirent par un bilan dont voici un résumé succinct des plus gros travaux : 6 containers, 7 méthaniers dont la capacité variait de 35 000 à 75 000 m3 dont l'Hassi R'Mel, méthanier de 40 000 m3, 2 transports de gaz propane ou ammoniac de 52 400 m3, 3 cargos frigorifiques, 5 usines d'incinération, 80 escalators pour la R.A.T.P., 11 chaudières, 30 turbines, armement lance-missiles pour les sous-marins Indomptable et Redoutable. Autre aspect de l'évolution et du progrès des techniques : les aires de fabrication. Les Américains les avaient imaginées après leur désastre naval de Pearl Harbor au cours duquel leur flotte du Pacifique fut détruite par les Japonais le 7 décembre 1941.

|

|

|

Il leur fallait la reconstituer au plus vite et le système des ensembles préfabriqués, à proximité des cales, donna des résultats surprenants.

Leur exemple fut suivi à La Seyne et ailleurs. Ces aires de travail à proximité des cales étaient chacune desservies par ses appareils de levage propres, son réseau complet de distribution de courant pour les soudures. Cette nouvelle conception du travail se révéla d'une grande efficacité quand on pense qu'il fut possible d'assembler par les grues les plus puissantes des blocs de 70 tonnes et même 120 tonnes avec l'Atlas, et cela dans un temps record.

L'aménagement de ces aires de fabrication nécessita la disparition des cales 4 et 5 qui dataient de plus d'un siècle. Remarquons au passage qu'on assistait déjà à la disparition des plus vieilles structures des chantiers navals.

Devant l'importance de ces réalisations, la société des F.C.M. fut conduite à étudier la création d'un nouveau chantier capable de construire des méthaniers d'une contenance allant jusqu'à 260 000 m3, projet ambitieux qui n'aura pu voir le jour.

En 1971, la cadence des réalisations ne faiblit pas. Notons pour l'essentiel : 3 usines d'incinération, 5 porte-containeurs, 16 chaudières, 18 escalators et de nombreux travaux pour l'armement nucléaire.

En 1972 et 1973, les progrès furent satisfaisants dans les mêmes domaines et l'éventail de la diversification s'ouvrit plus largement.

Aux pétroliers Purha-Wintta, s'ajouta la construction des matériels offshore : plate-forme de forage, modules, constructions industrielles de mécanique générale, centrales thermiques, usines de dessalement, les polythermes (Pointe Allègre, Pointe des Colibris, Fort la reine, etc.), travaux divers pour le Commissariat de l'Énergie Atomique. Arrêtons ces énumérations sans doute fastidieuses.

Dans le même temps, prenait naissance une structure nouvelle le M.I.T. (Matériels Industriels et Terrestres), ce qui deviendra plus tard le secteur terrestre de Brégaillon dont nous parlerons plus loin.

Pour ce faire, les Chantiers seynois firent l'acquisition de la S.M.N.M. (Société de Matériel Naval du Midi).

M. Berre affirmait avec une fierté bien légitime que l'entreprise des C.N.I.M. à elle seule occupait 5 300 personnes. À cet effectif s'ajoutait celui de la sous-traitance qu'on pouvait estimer à 2 000 travailleurs.

Ce qui revient à dire que la Construction navale seynoise, c'était alors 7 300 emplois.

En 1973, les activités économiques avaient progressé de 28 %. L'année 1974, verra s'accentuer celles des C.N.I.M. de 42 % avec la commande de 14 navires assurant une pleine charge de travail jusqu'en fin 1978.

La confiance revenue, de nouveaux problèmes de croissance allaient maintenant se poser par l'extrême diversité des commandes. Aiguillonnés par le succès, les ingénieurs voyaient grand. Il leur fallait repenser les problèmes de la manutention, mécaniser et automatiser davantage.

Avec l'apparition de l'informatique, il fallait revoir aussi les moyens et les procédés de gestion.

À l'évidence le progrès, la rapidité et la modernité allaient nécessiter des investissements très coûteux.

Certes, depuis 1961, on avait bien pensé à installer la première génération d'ordinateurs, mais dix ans plus tard, les progrès de l'informatique avaient été si fulgurants qu'il avait fallu créer un centre de traitement spécialisé dans ce domaine avec des appareils de la troisième génération d'ordinateurs.

Il fallut multiplier les programmateurs, pupitreurs, ordinateurs. Les projets, les plans et les devis relatifs à des travaux d'une telle diversification qu'il fallut obligatoirement créer des emplois. On compte dans cette période jusqu'à 160 ingénieurs et 300 dessinateurs.

|

|

|

De la multitude des travaux de l'année 1974, faisons une mention spéciale pour l'armement des méthaniers Genota (75 000 m3 et « Géométra ; le lancement et l'armement de cargos routiers ; 5 navires de 4 200 t pour la centrale d'achat soviétique Sudoimport. Ce fut la série des Akademic (Tupolev, Artsimovich,...) qui furent livrés en 1975 ainsi que les transports de containers tels que le Chevalier Paul », le « Chevalier Roze ».

Nous ne parlerons pas des activités de moindre importance et d'une extrême diversité, sans lesquelles cependant la situation de l'entreprise aurait déjà donné des signes troublants d'inquiétude.

Et nous en arrivons à l'année 1976 remarquable par la réalisation de la première jumboïdisation, technique nouvelle qui consistait à « sectionner un navire en son milieu, à écarter les deux moitiés pour intégrer des éléments préfabriqués permettant ainsi un allongement du navire et donc l'accroissement de sa capacité ».

Cette expérience obtint un franc succès. Pour ce faire, il fallut construire une forme de 210 m de long et 57 m de large.

À la fin de l'année 1976, le carnet de commandes comportait :

Et comme les années précédentes : usines d'incinération, chaudières, escalators, etc.

|

|

|

Ces nouvelles années prospères étaient bien significatives d'un nouvel essor pour nos chantiers navals. Et pourtant, les fruits n'allaient pas tenir la promesse des fleurs, comme nous le constaterons dans les pages qui suivent.

Il serait bien fastidieux d'énumérer les villes, syndicats intercommunaux, agglomérations qui furent dotés de ces structures modernes si nécessaires à la vie actuelle.

Donnons tout de même quelques exemples : Grasse, Antibes, Cannes, Mandelieu, Metz, Avignon, Caen, Nice, Monaco, Lille, Bruxelles, Rennes, Arles, etc.

La liste des travaux d'armement, du nucléaire, des matériels terrestres, serait bien longue à établir.

On peut dire que dans l'ensemble jusqu'à l'année 1976 les activités « constructions navales » et « matériels et installations terrestres » restaient satisfaisantes, mais les dirigeants de l'entreprise ne cachaient pas leur inquiétude sur le proche avenir.

Précisons toutefois que la construction navale représentait encore 63 % des activités et les commandes terrestres 27 %.

Malgré les résultats très positifs obtenus dans les années 1966-1976, il fallait voir plus loin.

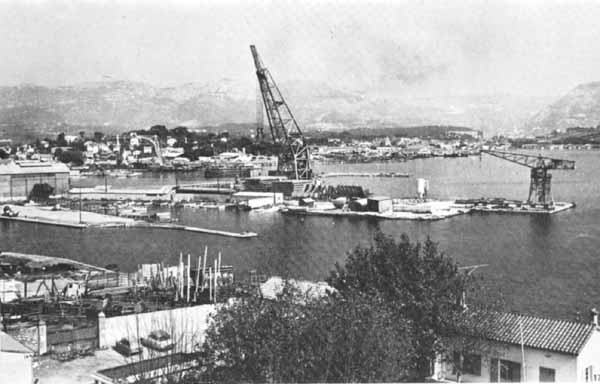

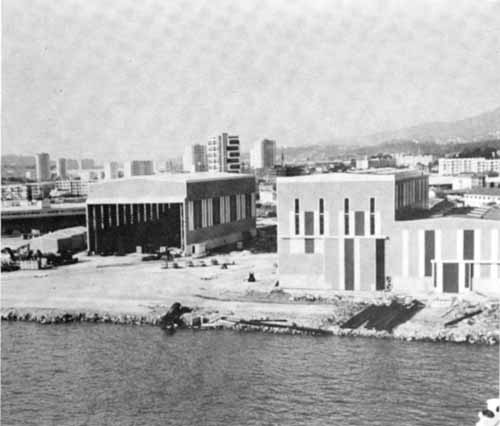

Les autorités maritimes du plus haut niveau avaient-envisagé depuis plusieurs années la création d'un ensemble industriel et portuaire à Brégaillon, projet favorisé par la Municipalité qui apporta une contribution financière appréciable ; projet dont la réalisation serait un complément indispensable aux activités de la construction navale. Il fallait envisager l'extension des C.N.I.M. et prendre des mesures d'accompagnement pour la C.I.E.L. (Société de Constructions et d'Installations Électriques du Littoral) et le C.N.E.X.O. (Centre National d'Exploitation des Océans).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La longue digue du futur Port Marchand s'allongeait si bien qu'il y avait tout lieu d'espérer qu'en 1977 un premier bateau important serait à quai à Brégaillon. Hélas la crise s'aggrava dangereusement. Le nombre de demandeurs d'emplois atteignait déjà en 1974. 1 500 000 à l'échelle nationale et l'A.N.P.E. de La Seyne en comptait déjà 4 000 dans la même période.

Dans le domaine de la Construction navale, la production française chuta entre 1974 et 1978 de 1.040 000 tonneaux de jauge brute à 700 000.

Dans un appel diffusé par tracts et articles de presse, les syndicats dénonçaient les objectifs du livre blanc européen qui visait à « ne conserver qu'un seul grand chantier de construction navale dans chaque pays ».

Les cartes que l'on trouvait dans ce document ne comportaient même pas un chantier naval sur la façade méditerranéenne. On envisageait froidement la disparition des industries navales pour faire du Var la vitrine du tourisme international !

Malgré une conjoncture difficile, les commandes enregistrées en 1974 furent honorées jusqu'en 1981 mais à partir de 1976, il n'y eut pas de commandes nouvelles. Par contre, les techniciens des chantiers surent perfectionner les procédés de destruction et de transformation des ordures ménagères par les usines d'incinération (procédé Martin).

En 1975, pour faire face à la gravité de la situation, les dirigeants de la construction navale en collaboration avec les gouvernements crurent trouver une solution avec la fusion des chantiers. D'un côté, les Chantiers de l'Atlantique et de l'autre Dunkerque, La Ciotat, La Seyne.

M. Berre, interrogé sur le problème des fusions, s'exprimait ainsi : « Depuis la loi du 24 mai 1951, la construction navale recevait une aide de l'État, sous forme de subventions ».

« En 1975, cette aide représente 0,5 % du prix d'un navire alors qu'il y a 20 ans, elle représentait 40 % ».

« Je suis opposé à la solution proposée par les hautes instances. Le Président Directeur-général Herlicq également. Pourquoi ? Les C.N.I.M. de La Seyne ont ressuscité en 1966 et nos chantiers sont en pleine expansion aujourd'hui. Nos effectifs sont passés de 2 600 à 5 800. Le chiffre d'affaires de 150 millions d'A.F. est devenu un milliard ».

« Le carnet de commandes est supérieur aujourd'hui à 450 milliards d'A.F. Le dernier bateau en commande sera livré en 1981. Nous sommes très compétitifs dans la construction des méthaniers et des porte-containers ».

« Notre outil de travail est en parfaite condition pour lutter avec les chantiers les mieux outillés ».

« ... La fusion, si elle devait se faire, arrêterait dans son élan une société en pleine expansion, la seule grande entreprise du Var génératrice d'emplois ».

« ... Si la fusion se faisait, on pourrait craindre des licenciements de l'ordre de 2 000 environ et des troubles sociaux seraient possibles ; alors que l'État s'efforce de renflouer des industries défaillantes, il paraît aberrant que l'on « casse les reins » à une industrie en pleine expansion qui ne licencie pas mais au contraire embauche et réalise des bénéfices ».

Ainsi s'exprimait M. Berre sur les projets de fusion dans la Construction navale.

De son côté, la Municipalité très inquiète de la situation des chantiers lançait des appels à la vigilance.

Rares étaient les séances du conseil où il ne fût pas question des problèmes de l'emploi, où l'on ne dénonçât les promesses du pouvoir sur la relance et la croissance économique qui se traduisaient par un constat d'échec évident. Les délibérations dont le sens rejoignait celui des motions syndicales, souhaitaient une autre politique pour la construction navale qui ne devrait plus être soumise aux puissances d'argent internationales. Elles voulaient une véritable politique d'indépendance nationale et la rénovation de la flotte française.

Voici la teneur de l'appel lancé à la vigilance en juillet 1975 : « La municipalité, informée de la grave menace qui pèse sur les CNIM. après les déclarations du Directeur, Marcel Berre, constate tout d'abord que, contrairement aux récentes déclarations lénifiantes du chef de l'État, la situation de l'emploi risque de s'aggraver à La Seyne, comme partout ailleurs en France.

Comme elle l'a fait en 1966 avec la marche sur Toulon et aussi sur Paris, la Municipalité alerte dès à présent la population seynoise, l'appelle à s'unir et à se préparer à des actions de grande envergure, capables d'assurer une nouvelle victoire des travailleurs.

Toute menace n'étant pas écartée, il faut que la vigilance de tous se renforce ».

Dans les quatre années qui suivirent toutes les commandes enregistrées depuis les années prospères 1974-1975 furent livrées correctement, après quoi il fallut malheureusement constater un ralentissement des activités.

Voici un aperçu global des livraisons effectuées entre 1974 et 1978 :

Réparation navale : travaux réalisés sur 24 navires (dont l'Île de la Réunion, le Mermoz, le Mistral, le Pélican).

Pour la construction navale : 3 navires pour l'Algérie et le Mexique, 1 méthanier de 129 000 t, 1 transporteur de gaz de 53 400 m3, 4 transports de containeurs, 2 bâtiments de soutien logistiques pour les marines d'Algérie et de Libye avec ponts flottants et pontons de débarquement. En cours de construction en 1978 : le Fairsky.

|

|

|

Matériels et installations terrestres (MIT) : 17 chantiers marines ou terrestres, 28 escalators pour la S.N.C.F., 40 escalators pour la R.A.T.P., des turbines par dizaines, des tubes de lancement pour la D.C.A.N., des usines d'incinération Monaco, Usines de dessalement (évaporateurs), Bruxelles, Metz, Avignon, Nice, Arles, Valenciennes, etc., etc.

Domaine de l'offshore : bouées, plate-formes de forage (type Epsilon).

Domaine du nucléaire : travaux pour la centrale E.D.F. d'Alsace, travaux pour les sous-marins nucléaires, pour Cadarache.

Domaine de l'informatique : pointage, gestion des heures.

Réalisation spectaculaire : en mars 1974, les C.N.I.M. entreprenaient la construction d'une grande forme de 215 mètres de longueur et de 57 mètres de largeur. Le 15 janvier 1976 on procédait à la mise en eau pour y décoller un méthanier de 130 000 m3 construit par blocs sur l'aire de fabrication. Ce procédé était un progrès considérable par rapport à la construction sur cale où il fallait se cantonner à des navires de 75 000 m3.

Il n'était pas trop ambitieux d'envisager par ces moyens nouveaux la fabrication de grands bateaux en deux éléments pouvant atteindre 250 000 m3 après jonction.

Mais hélas ! de 1976 à 1978, aucune grande commande ne fut enregistrée. La réduction des activités allait conduire la Direction à prendre les mesures suivantes :

Les conditions de travail au milieu du XXe siècle

Avant d'aborder les années sombres où se préparaient les mauvais coups contre la Construction navale, revenons quelques instants dans ces années prospères où l'ampleur et la qualité de ses travaux avaient redonné à l'industrie seynoise tout son éclat d'autrefois, où les problèmes humains connurent eux aussi des améliorations très sensibles.

Il était bien normal que les personnels des chantiers dont la compétence remarquable, le courage admirable dans les périodes dramatiques avaient permis à l'entreprise des affaires fructueuses, puissent bénéficier à leur tour de quelques avantages sous des formes diverses.

Avant de montrer avec précision l'amélioration considérable des nouvelles conditions de travail par rapport au passé lointain, il est juste, toutefois de remarquer des discriminations à caractère raciste même dans cette période de progrès.

|

Dans nos précédents écrits, nous avons parlé longuement des problèmes de l'immigration avec ces nombreux Italiens venus en 1840 pour construire la voie ferrée entre Marseille et Avignon, en 1886 pour aménager la corniche de Tamaris, en 1876-1896, puis 1926 pour aider la Construction navale aux F.C.M. Nous avions rappelé aussi la venue de 350 chinois entassés dans des baraquements bordant la place de la Lune traités durement, emprisonnés parfois à la moindre incartade.